mardi 28 février 2017

Alphonse de Châteaubriant, le poète qui crut en une Europe nationale-socialiste

Alphonse de Châteaubriant subit, comme tant d'autres, une damnatio memoriae en raison de ses sympathies à l'égard du national-socialisme et de son activité de collaborateur sous l’Occupation. Même ses deux grands romans, Monsieur des Lourdines (1911) et La Brière (1923), ne sont plus réédités que par de petites maisons d'éditions. C'est dommage, car il est un écrivain de grande qualité. Mais la méconnaissance de Châteaubriant est regrettable aussi en raison de l'originalité de sa pensée, laquelle lui assigne une place à part dans le monde de la droite nationale.

Un singulier homme de droite

Alphonse de Châteaubriant, en effet, n'est pas un homme de droite comme les autres. Jeune, il ne connut pas la tentation nationaliste, et se montra insensible tant aux ligues turbulentes des Déroulède et Guérin, à la Ligue de la Patrie française ou à l'antisémitisme de Drumont qu'à L'Action française. Mieux, il se sentit des sympathies dreyfusardes et fut un grand ami de cet intellectuel humaniste, pacifiste et internationaliste que fut Romain Rolland. Il eut également de bonnes relations avec Aristide Briand et fut encensé par des radicaux tels que Clemenceau ou Maxime Vuillaume (ancien communard), puis par Jacques Copeau, l'un des fondateurs de la NRF, laquelle fit son éloge.

Châteaubriant n'est pas pour autant un progressiste qui aurait dévié vers la droite. Ses goûts étaient classiques et défiants envers la modernité esthétique. Il n'écrivit rien sur le sujet, mais on sait, par les témoignages de ses amis de la « Belle Epoque », qu'il condamnait sans balancer les mouvements picturaux fauve et cubiste, au nom d'un culte tout classique de la, raison, maîtresse d'équilibre, d'harmonie et de beauté, garante des trésors de la civilisaëwr contre la barbarie libérée par la déraison et le culte du moi. Du reste, jusqu'en 1914, Châteaubriant se montra un homme cultivé et ouvert dans les limites de son éducation, curieux de se connaître et de percer le secret poétique de sa Bretagne natale, plus précisément de cette Brière, terre de sa famille. Ses origines expliquent cet état d'esprit aussi intéressant qu'ambivalent et intrigant.

Le poids de l’ascendance

Alphonse de Châteaubriant voit le jour le 25 mars 1877 à Rennes. Sa famille a des origines hollandaises et protestantes. Au XVIIe siècle, ses ancêtres étaient des commerçants maritimes d'origine allemande. L'un d'eux, Gaspard Van Bredenbecq, fonda à Nantes, en 1668, une compagnie maritime et une raffinerie de sucre. Sa veuve acquit en 1690 les droits féodaux de la seigneurie de Châteaubriant, à Saint-Gemmes-sur-Loire. Elle abjura le protestantisme lors de l'Edit de Nantes, et le catholicisme devint alors la religion de la famille. Les Châteaubriant furent donc à la fois raffineurs, négociants, armateurs et propriétaires fonciers. Mais aussi officiers - noblesse oblige.

On le voit, les atavismes les plus contradictoires (morale et esprit d'entreprise protestants, noblesse française catholique, militaire et terrienne) ont façonné l'esprit de notre écrivain.

Celui-ci naquit des œuvres d'Alphonse Marie René de Châteaubriant dans des conditions régulières" puisqu'alors le père et la mère (de naissance roturière et bourgeoise) ne furent mariés qu'un an plus tard.

Les débuts littéraires d’un jeune mondain

Recalé au concours d'entrée à Saint-Cyr, au grand dam de son père, il intègre le 11e régiment de cuirassiers de Chartres, mais montre peu de goût pour Farinée, qu'il quitte rapidement. En mai 1903, il épouse la fille d'un médecin, Marguerite Bachelot-Villeneuve, qui lui donnera deux fils. Fils de famille, bientôt héritier, rente, il n'est pas tenu de gagner sa vie. La vie mondaine lui permet d'être introduit au Chroniqueur de Paris, à la Revue bleue, et lui offre l'occasion de rencontres multiples Malwida von Meysenbug, Romain Rolland, déjà cité, qui restera toute sa vie son meilleur ami, Briand, et autres personnalités connues à l'époque, presque toutes modernes, libérées et progressistes. Ses premiers écrits sont assez anodins et publiés par des éditeurs locaux Prémisses (1902), Pastels vendéens (1905). Son livre d'impressions de voyage Instantanés aux Pays-Bas (1906), paraît dans la Revue de Paris avant de sortir en livre. Deux nouvelles, Le baron de Puydreau (1908) et Monsieur de Buysse (1909) paraissent dans la Revue de Paris, puis sont éditées par « Les Ateliers Imprimeurs ». Il donne quelques articles à deux journaux républicains bon teint Le Radical et Le Rappel.

L’accès à la célèbrité

C'est avec son roman Monsieur des Lourdines, Histoire d’un gentilhomme campagnard que Châteaubriant accède à la célébrité. Le livre est publié par un tout jeune éditeur, promis à un bel avenir, Bernard Grasset, et reçoit le prix Goncourt 1911, grâce au battage organisé en sa faveur par Romain Rolland, auquel il est dédié. Le héros de l'histoire, Anthime de Lourdines, jeune noble non conformiste, mène à Paris une existence dispendieuse et vit un amour fatal avec une jeune personne qui le conduit et sa famille avec lui - à la ruine et provoque la mort de sa mère, terrassée par le chagrin, le fils indigne songe au suicide, mais en est dissuadé par la voix de la nature, traduite par les sons de son violon qui lui rappelle celui de son père ; resté au pays, il sera définitivement sauvé par l'amour de Sylvie, son amie d'enfance.

Du jour au lendemain Châteaubriant devient un écrivain fêté par le tout-Paris. Sa réputation de romancier croîtra encore avec la publication de La Brière (Grasset 1923) et La Meute (éd. du Sablier,1927).

Pour la régénération d’une Europe décadente

Mais la guerre éclate en août 1914, et notre homme est mobilisé et affecté au service ambulancier, dans l'Est. Quoique éloigné des combats, il se trouve en mesure de voir les horreurs de la guerre avec les morts et les blessés à évacuer, les entassements dans les hôpitaux, les souffrances des soldats meurtris, les mutilations, les conditions de vie dans les tranchées. Comme Romain Rolland, exilé en Suisse, il pense que cette guerre est une folie, destructrice à la fois des personnes, de l'humanité, de la civilisation, et il en veut aux élites européennes de n'avoir pas su unir les nations. Il aspire à l'édification d'une Europe unie spirituellement et diplomatiquement (même s'il reste imprécis sur ce point) sur la base de la réconciliation franco-allemande, afin d'éviter le retour de la guerre qui, autrement, est assuré. De ce point de vue, sa pensée semble beaucoup plus proche de Romain Rolland, de Paul Valéry ou d'Albert Demangeon que de celle de Barrés ou de Maurras. Cependant, il se distingue des premiers par son analyse des risques de décomposition de l'Europe. En effet, Châteaubriant constate l'expansion rapide du bolchevisme à la faveur de la crise de civilisation engendrée par la guerre. Le bolchevisme, expression la plus achevée du socialisme né de la misère d'un prolétariat que la civilisation a laissé se former en son sein, et dont la révolte, attisée par la chute des valeurs spirituelles et morales découlant de l'injustice et de la guerre, consommera la ruine de l'humanité. La Révolution russe de 1917 sonne comme un avertissement ou l'Europe s'unira pour lutter contre ce péril mortel qu'elle conjurera en apportant une solution au problème social, dont l'existence même est un scandale, ou elle périra de par ses divisions qui la voueront à un nouveau conflit et la laisseront désarmée face aux révolutionnaires communistes. Ces considérations qui vont fonder désormais la pensée politique de Châteaubriant le font échapper à l'idéalisme humanitaire de son ami Romain Rolland - dont il va de plus en plus s'éloigner - et le posent comme le tenant d'une Europe à la fois aristocratique et socialiste, unie par les œuvres de l'esprit, plus fortes que les oppositions nationales. Cet idéal sera celui d'un Pierre Benoît, d'un Abel Bonnald, d'un Chardonne, d'un Drieu la Rochelle, plus tard d'un Brasillach, entre beaucoup d'autres, auxquels Châteaubriant ouvre la voie. Dans une lettre du 28 novembre 1918, il écrit « Au lieu de partir d'une idée d'entraide et de collaboration... les gouvernements alliés ne font guère que s'inspirer d'envie, de crainte, de rancune et de haine, toute cette démence étant l'œuvre des faux nationalismes impénitents... L'heure était pourtant venue pour les nations de coopérer ensemble à la réalisation du grand organisme européen comme pour les gouvernements conservateurs de faire cause commune contre l'ennemi commun bolchevisme... La grande coopération européenne serait actuellement, pour les peuples épuisés et intérieurement détruits dans leurs hiérarchies, la seule arche de salut. »

Tout le projet politique du groupe Collaboration est contenu dans ces lignes ; le mot même de "collaboration", on le voit, y apparaît déjà. Châteaubriant va être un des initiateurs d'une droite aristocratique persuadée que le monde libéral et capitaliste moderne, amputé de ses valeurs spirituelles, court à sa perte, notamment parce qu'il secrète tout naturellement le bolchevisme. Cette droite nouvelle se démarquera du nationalisme barrésien, du nationalisme maurrassien, du patriotisme « bien français » des Croix de Feu et des Jeunesses patriotes, et même du fascisme étroitement national d'un Valois ou d'un Bucard. Châteaubriant ne se sentira aucune affinité avec ces courants.

Durant les années 1920, alors que Maurras, Bainville et toute L'Action française ne cessent de dénoncer les faiblesses de la diplomatie française à l'égard de l'Allemagne et la politique pacifiste de Briand, notamment lors de la conclusion du Pacte de Locarno (1925), Châteaubriant, lui, déplore l'échec de cette politique face aux nationalismes impénitents, celui de la France spécialement. Hostile à la gauche, il ne se reconnaît cependant ni dans la droite des "modérés", ni dans Action française ou les ligues. Le fascisme italien le laisse indifférent.

Le national-socialisme instrument de la renaissance

En revanche, il va trouver un espoir de régénération de la civilisation européenne dans le national-socialisme. Il effectue deux voyages en Allemagne : le premier, assez court, au printemps 1935, le second, beaucoup plus long et exploratoire, durant l'été et l'automne 1936, au cours duquel il prend la parole devant les jeunesses hitlériennes, enchaîne les conférences (à Francfort, Baden-Baden, Mannheim, Munich, Stuttgart), assiste à l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin et au grand Parteitag de Nuremberg et rencontre Goebbels et Rosenberg. Il retourne en Allemagne à l'été 1937 et est reçu par Hitler à Berchtesgaden le 10 août.

Au printemps 1937 avant d'avoir rencontré Hitler, Châteaubriant publie La Gerbe des Forces, Nouvelle Allemagne, très favorable à l'idéologie nationale-socialiste. Il ne se convertit toutefois pas au paganisme et reste clique. Il discerne dans le national-sociale ferment nécessaire à la saine réorientation du christianisme anémié et vicié par la vulgate humaniste, libérale et démocratique qui domine la France et l'Europe, et qui sont legs de la Renaissance, de la Réforme, des Lumières" du XVIIIe siècle, de la Révolution française et du capitalisme débridé. Le national-socialisme libérera le christianisme son affadissement compassionnel et misérabiliste et lui fera retrouver le sens de la grandeur, de l'héroïsme, du sacrifice, de l'existence de la foi la plus élevée et de la destinée surnaturelle de l'homme. Ainsi restauré dans authenticité, le christianisme sera en mesure de régénérer les peuples et la civilisation europénne, enlisée dans un matérialisme mortifère et promise à la déchéance ou à la révolution bolchevique. Le national-socialiste est l'instrument idéologique nécessaire cette régénération du christianisme et de la civilisation, en même temps qu'il est adapté au génie allemand. Le christianisme doit se faire national-socialiste pour se sauver et sauver les peuples. « Il est dans la nature divine du Christianisme de pouvoir se transformer à l'infini selon les besoins des êtres ». « La Révolution nationale-socialiste est une révolution de l'homme ». Hitler, lui, « est avant tout un poète... un génie de race qui incarne son peuple entier... Il est la conscience populaire élevée à son plus haut degré d'aristocratisme ».

Cette synthèse hardie du christianisme et du national-socialisme apparente Châteaubriant à Mgr Mayol de Lupé, avec cette nuance que ce dernier voit plus banalement les nationaux-socialistes et la Wehrmacht en nouveaux chevaliers teutoniques ou en croisés du XXe siècle. Du reste, on la pressent dans son roman L'appel du Seigneur (1935), et même dans son autobiographie romancée Les pas ont chanté (1939).

À cette époque, l'écrivain le plus proche de Châteaubriant est sans conteste Abel Bonnard, lui aussi admirateur de l'Allemagne nationale-socialiste et reçu par Hitler, Goebbels, Rosenberg, et qui voit dans le national-socialisme l’instrument d'une renaissance de la civilisation européenne.

Cependant, s'il parle et écrit, notre homme ne s'engage pas. Il n'adhère pas au Comité France-Allemagne, fondé en novembre 1935, et se contente de signer, avec près de soixante-dix autres plumes connues le Manifeste des intellectuels français pour la défense de l'Occident, favorable à l'Italie fasciste, en octobre 1935.

Le choix de la collaboration

1940 va le faire entrer en lice. Rallié au maréchal Pétain, Châteaubriant voit dans la défaite l'occasion de jeter les bases d'une France et d'une Europe nouvelles sous la houlette de l'Allemagne nationale-socialiste. Dès juillet, il fonde son hebdomadaire, La Gerbe, qui paraîtra jusqu'au 17 août 1944, avec une équipe composée de son amie, Gabrielle Castelot, d'André Castelot, Marc Augier et Camille Fégy. Politique et littéraire, ce journal aura pour collaborateurs un grand nombre des plus brillants intellectuels de l'époque : nous citerons, entre autres, Chardonne, Paul Morand, Georges Blond, Cocteau, Montherlant, Giono, La Varende, Céline, Drieu La Rochelle, Guitry, et des hommes de théâtre comme Gaston Baty, Charles Dullin, Jean-Louis Barrault. Il défendra jusqu'au bout l'idéal d'une Europe unie autour de l'Allemagne hitlérienne, animée d'une foi catholique retrempée au vigoureux nietzschéisme paganisant du nazisme.

Mais La Gerbe ne touche qu'une élite restreinte. Or, il s'agit de rallier le plus large public. Dans ce dessein, Châteaubriant fonde, à l'automne 1940, le groupe Collaboration, qui promeut ses idées par des brochures, des conférences, de grandes réunions publiques. Il en est le président, assisté de son cousin René Pichard du Page (vice-président) et Ernest Foumairon (secrétaire général). Le comité d'honneur compte Fernand de Brinon, Pierre Benoît, Abel Bonnard, Drieu la Rochelle, le grand chimiste Georges Claude, Abel Hermant et le cardinal Baudrillart. Très dynamique à Paris, ce groupe crée des filiales en province (33 groupes en zone sud, notamment) qui ne décolleront guère.

Châteaubriant patronne également la Légion des Volontaires français (LVF) en 1942.

Les défaites successives des troupes allemandes, les déceptions inévitables à l'égard d'un Occupant qui se révèle moins magnifique qu'il ne le rêvait, ne le font pas dévier de sa route.

L’exil

Après la Libération (août 1944), Châteaubriant se réfugie en Allemagne, puis en Autriche, où, grâce à l'aide d'amis autrichiens, il vit dans une ferme à proximité de Kitzbühel sous le nom de « Docteur Wolf », avec son amie Gabrielle Castelot. C'est là qu'il s'éteindra le 2 mai 1951. En France, la Cour de Justice de la Seine l'avait condamné à mort par contumace le 25 octobre 1948.

Alphonse de Châteaubriant a cru en la victoire finale du national-socialisme qui devait selon lui assurer le salut de la civilisation européenne. Sur ce point il s'est trompé, l'hitlérisme ayant été militairement écrasé en 1945. Néanmoins, son diagnostic sur l'état de la civilisation européenne était globalement pertinent. En cela, sa pensée politique mérite d'être méditée. Et puis, quel romancier de génie !

Paul-André Delorme Rivarol du 16 février 2017

lundi 27 février 2017

dimanche 26 février 2017

La monarchie contre l’esclavage

Relevé sur le site du Salon Beige ces quelques éléments d’Histoire utiles à connaître et à faire connaître.

Le 4 février 1776 : abolition de l'esclavage en France.

L'esclavage en France métropolitaine n'a jamais existé ! Dans Institutions coutumières, (éd. Loysel, livre I, art. 6), il est rappelé qu'un édit du 3 juillet 1315, de Louis X le Hutin, stipule que :

« Le sol de France affranchit l'homme qui le touche ».

Encore un mensonge de l'histoire officielle, car ce n'est pas la Convention, qui en 1792 abolit l'esclavage en décidant d'accorder la citoyenneté aux hommes libres de couleur, mais bien le roi Louis XVI qui promulgue, dès 1776, un édit condamnant fermement la possession d'esclaves sur le territoire français. Et la République se garde bien de nous rappeler que trois ans plus tard, le roi va plus loin, puisque le 8 mai 1779, Louis XVI abolit par ordonnance, le servage, le droit de suite et affranchit tous les « mains mortables » [les serfs] des domaines royaux, ainsi que les hommes de corps, les « mortaillables » et les « taillables ».

Encore un mythe mensonger destiné à draper la république d'habits respectables qu'elle ne mérite pas. Où sont la liberté, l'égalité et la fraternité quand on justifie l'esclavage ?

En effet, l'Assemblée Nationale de 1790 réaffirme par deux décrets, du 8 mars et du 12 octobre 1790, que l'esclavage est légal ; abolissant une liberté de plus en supprimant ainsi la réforme royale. L'Assemblée rejette ainsi la publication de Brissot Adresse à l'Assemblée Nationale pour l'abolition de la traite des Noirs.

Ce n'est que devant son impuissance face aux révoltes des esclaves des colonies qu'elle finit par abolir l'esclavage en 1794 et, comme par hasard, le 4 février ! La France est par l'action réformatrice de son roi l'une des premières nations du monde à abolir l'esclavage et le servage.

Mais qui sait encore qu'à l'époque un esclave qui met le pied sur le sol du royaume devient automatiquement libre, ou « ranc» ? Le serf dépend du seigneur, qui en échange de son travail, lui doit protection ; il est attaché à sa terre, mais on ne peut la lui retirer. Avec le temps, le servage disparaît, ne subsistant que sous des aspects secondaires, variant selon les endroits. Quant aux corvées, elles sont un impôt en nature et n'ont rien à voir avec l'esclavage. L'esclave est une « chose », un « bien meuble » (conception du droit romain reprise à la Renaissance), tandis que le serf n'a jamais cessé d'être une « personne », possédant la personnalité juridique. Tempéré par le Code noir de 1685, qui est un progrès pour l'époque, l'esclavage demeure aux colonies, et est effectivement confirmé en 1790. Ce qui est moins connu, c'est l'esclavage des Blancs aux Antilles, par d'autres Blancs, sous la forme de « l'engagement ». Il existe tout au long du XVIIe siècle.

Merci à Michel Franceschetti de sa transmission

Libellés :

1790,

1792,

Esclavage,

Louis XVI,

XVIIe siècle,

XVIIIe siècle

samedi 25 février 2017

Ernst Jünger : L’Anarque

« L’anarque peut vivre dans la solitude; l’anarchiste est un être social, et contraint de chercher des compagnons.

Etant anarque, je suis résolu à ne me laisser captiver par rien, à ne rien prendre au sérieux, en dernière analyse… non, certes, à la manière des nihilistes, mais plutôt en enfant perdu, qui, dans le no man’s land d’entre les lignes des marées, ouvre l’oeil et l’oreille.

Etant anarque, je suis résolu à ne me laisser captiver par rien, à ne rien prendre au sérieux, en dernière analyse… non, certes, à la manière des nihilistes, mais plutôt en enfant perdu, qui, dans le no man’s land d’entre les lignes des marées, ouvre l’oeil et l’oreille.

C’est le rôle de l’anarque que de rester libre de tout engagement, mais capable de se tourner de n’importe quel côté.

Le trait propre qui fait de moi un anarque, c’est que je vis dans un monde que, « en dernière analyse », je ne prends pas au sérieux.

Pour l’anarque, les choses ne changent guère lorsqu’il se dépouille d’un uniforme qu’il considérait en partie comme une souquenille de fou, en partie comme un vêtement de camouflage. Il dissimule sa liberté intérieure, qu’il objectivera à l’occasion de tels passages. C’est ce qui le distingue de l’anarchiste qui, objectivement dépourvu de toute liberté, est pris d’une crise de folie furieuse, jusqu’au moment où on lui passe une camisole de force plus sérieuse.

Ce qui d’ailleurs me frappe, chez nos professeurs, c’est qu’ils pérorent d’abondance contre l’Etat et l’ordre, pour briller devant les étudiants, tout en attendant du même Etat qu’il leur verse ponctuellement leur traitement, leur pension et leurs allocations familiales, et qu’à cet égard du moins ils sont encore amis de l’ordre.

Le libéral est mécontent de tout régime; l’anarque en traverse la série, si possible sans jamais se cogner, comme il ferait d’une colonnade. C’est la bonne recette pour qui s’intéresse à l’essence du monde plutôt qu’à ses apparences – le philosophe, l’artiste, le croyant.

Quand la société oblige l’anarque à entrer dans un conflit auquel il est intérieurement indifférent, elle provoque ses contre-mesures. Il tentera de retourner le levier au moyen duquel elle le meut.

Si j’aime la liberté « par dessus tout », chaque engagement devient image, symbole. Ce qui touche à la différence entre le rebelle et le combattant pour la liberté; elle est de nature, non qualitative, mais essentielle. L’anarque est plus proche de l’être. Le partisan se meut à l’intérieur des fronts sociaux et nationaux, l’anarque se tient au-dehors. Il est vrai qu’il ne saurait se soustraire aux divisions entre partis, puisqu’il vit en société.

Je disais qu’il ne faut pas confondre rebelles et partisans; le partisan se bat en compagnie, le rebelle tout seul. D’autre part, il faut bien distinguer le rebelle de l’anarque, bien que l’un et l’autre soient parfois très semblables et à peine différents, d’un point de vue existentiel.

La distinction réside en ce que le rebelle a été banni de la société, tandis que l’anarque a banni la société de lui-même. Il est et reste son propre maître dans toutes circonstances.

La distinction réside en ce que le rebelle a été banni de la société, tandis que l’anarque a banni la société de lui-même. Il est et reste son propre maître dans toutes circonstances.

Pour l’anarque […] S’il prend ses distances à l’égard du pouvoir, celui d’un prince ou de la société, cela ne veut pas dire qu’il refuse de servir, quoiqu’il advienne. D’une manière générale, il ne sert pas plus mal que tous les autres, et parfois mieux encore, quand le jeu l’amuse. C’est seulement du serment, du sacrifice, du don suprême de soi qu’il s’abstient.

L’anarque est […] le pendant du monarque : souverain, comme celui-ci, et plus libre, n’étant pas contraint au règne.

Le libéralisme est à la liberté ce que l’anarchisme est à l’anarchie.

L’illusion égalitaire des démagogues est encore plus dangereuse que la brutalité des traîneurs de sabres… pour l’anarque, constatation théorique, puisqu’il les évite les uns et les autres.

L’anarque, ne reconnaissant aucun gouvernement, mais refusant aussi de se bercer, comme l’anarchiste, de songeries paradisiaques, possède, pour cette seule raison, un poste d’observateur neutre.

L’anarque pense de manière plus primitive; il ne se laisse rien prendre de son bonheur. « Rends-toi toi-même heureux », c’est son principe fondamental, et sa réplique au « Connais-toi toi-même » du temple d’Apollon, à Delphes. Les deux maximes se complètent; il nous faut connaître, et notre bonheur, et notre mesure.

Le monde est plus merveilleux que ne le représentent sciences et religions. L’art est seul à le soupçonner.

L’obligation scolaire est, en gros, un moyen de châtrer la force de la nature et d’amorcer l’exploitation. C’est tout aussi vrai du service militaire obligatoire, qui est apparu dans le même contexte. L’anarque le rejette, tout comme la vaccination obligatoire et les assurances, quelles qu’elles soient. Il prête serment, mais avec des restrictions mentales. Il n’est pas déserteur, mais réfractaire.

Qu’on lui impose le port d’une arme, il n’en sera pas plus digne de confiance, mais, tout au contraire, plus dangereux. La collectivité ne peut tirer que dans une direction, l’anarque dans tous les azimuts.

L’anarque […] a le temps d’attendre. Il a son éthos propre, mais pas de morale. Il reconnaît le droit et non la loi; méprise les règlements. Dès que l’éthos descend au niveau des règlements et des commandements, c’est qu’il est déjà corrompu.

L’anarque n’en [la société] discerne pas seulement de prime abord l’imperfection : il en reconnaît la valeur, même avec cette réserve. L’Etat et la société lui répugnent plus ou moins, mais il peut se présenter des temps et des lieux où l’harmonie invisible transparaît dans l’harmonie visible. Ce qui se révèle avant tout dans l’oeuvre d’art. En pareil cas, on sert joyeusement.

L’égalisation et le culte des idées collectives n’excluent point le pouvoir de l’individu. Bien au contraire : c’est en lui que se concentrent les aspirations des multitudes comme au foyer d’un miroir concave.

Etant anarque, ne respectant, par conséquent, ni loi ni moeurs, je suis obligé envers moi-même de prendre les choses par leur racine. J’ai alors coutume de les scruter dans leurs contradictions, comme l’image et son reflet. L’un et l’autre sont imparfaits -en tentant de les faire coïncider, comme je m’y exerce chaque matin, j’attrape au vol un coin de réalité.

Non qu’en tant qu’anarque, je rejette à tout prix l’autorité. Bien au contraire : je suis en quête d’elle et me réserve, pour cette raison précise, le droit d’examen.

Je mentionne cette indifférence parce qu’elle éclaire la distance entre les positions : l’anarchiste, ennemi-né de l’autorité, s’y fracassera après l’avoir plus ou moins endommagée. L’anarque, au contraire, s’est approprié l’autorité; il est souverain. De ce fait, il se comporte, envers l’Etat et la société, comme une puissance neutre. Ce qui s’y passe peut lui plaire, lui déplaire, lui être indifférent. C’est là ce qui décide de sa conduite; il se garde d’investir des valeurs de sentiment. Chacun est au centre du monde, et c’est sa liberté absolue qui crée la distance où s’équilibrent le respect d’autrui et celui de soi-même.

Je mentionne cette indifférence parce qu’elle éclaire la distance entre les positions : l’anarchiste, ennemi-né de l’autorité, s’y fracassera après l’avoir plus ou moins endommagée. L’anarque, au contraire, s’est approprié l’autorité; il est souverain. De ce fait, il se comporte, envers l’Etat et la société, comme une puissance neutre. Ce qui s’y passe peut lui plaire, lui déplaire, lui être indifférent. C’est là ce qui décide de sa conduite; il se garde d’investir des valeurs de sentiment. Chacun est au centre du monde, et c’est sa liberté absolue qui crée la distance où s’équilibrent le respect d’autrui et celui de soi-même.

Le bannissement se rattache à la société comme l’un des symptômes de son imperfection, dont l’anarque s’accommode tandis que l’anarchiste tente d’en venir à bout.

Nous frôlons ici une autre des dissemblances entre [l’anarque] et l’anarchiste : la relation à l’autorité, au pouvoir législateur.

L’anarchiste en est l’ennemi mortel, tandis que l’anarque n’en reconnaît pas la légitimité. Il ne cherche, ni à s’en emparer, ni à la renverser, ni à la modifier – ses coups de butoir passent à côté de lui. C’est seulement des tourbillons provoqués par elle qu’il lui faut s’accommoder.

L’anarque n’est pas non plus un individualiste. Il ne veut s’exhiber, ni sous les oripeaux du « grand homme », ni sous ceux de l’esprit libre. Sa mesure lui suffit; la liberté n’est pas son but; elle est sa propriété. Il n’intervient ni en ennemi, ni en réformateur; dans les chaumières comme dans les palais, on pourra s’entendre avec lui. La vie est trop courte et trop belle pour qu’on la sacrifie à des idées, bien qu’on puisse toujours éviter d’en être contaminé. Mais salut aux martyrs !

L’anarchiste en est l’ennemi mortel, tandis que l’anarque n’en reconnaît pas la légitimité. Il ne cherche, ni à s’en emparer, ni à la renverser, ni à la modifier – ses coups de butoir passent à côté de lui. C’est seulement des tourbillons provoqués par elle qu’il lui faut s’accommoder.

L’anarque n’est pas non plus un individualiste. Il ne veut s’exhiber, ni sous les oripeaux du « grand homme », ni sous ceux de l’esprit libre. Sa mesure lui suffit; la liberté n’est pas son but; elle est sa propriété. Il n’intervient ni en ennemi, ni en réformateur; dans les chaumières comme dans les palais, on pourra s’entendre avec lui. La vie est trop courte et trop belle pour qu’on la sacrifie à des idées, bien qu’on puisse toujours éviter d’en être contaminé. Mais salut aux martyrs !

A première vue, l’anarque apparaît identique à l’anarchiste en ce qu’ils admettent, l’un comme l’autre, que l’homme est bon. La différence consiste en ceci : l’anarchiste le croit, l’anarque le concède. Donc, pour lui, c’est une hypothèse, pour l’anarchiste un axiome. Une hypothèse a besoin d’être vérifiée en chaque cas particulier; un axiome est inébranlable. Suivent alors les déceptions personnelles. C’est pourquoi l’histoire de l’anarchie est faite d’une série de scissions. Pour finir, l’individu reste seul, en désespéré.

Il n’y a pas plus à espérer de la société que de l’Etat. Le salut est dans l’individu.

L’idée fondamentale de Fourier est excellente : c’est que la création est mal fondue. Son erreur consiste à croire que ce défaut dans la coulée est réparable. Avant tout, l’anarque doit se garder de penser en progressiste. C’est la faute de l’anarchiste, en vertu de laquelle il lâche les rênes.

L’anarque peut rencontrer le monarque sans contrainte; il se sent l’égal de tous, même parmi les rois. Cette humeur fondamentale se communique au souverain; il sent qu’on le regarde sans préjugés. C’est ainsi que naît une bienveillance réciproque, favorable à l’entretien.

Le capitalisme d’Etat est plus dangereux encore que le capitalisme privé, parce qu’il est directement lié avec le pouvoir politique. Seul, l’individu peut réussir à lui échapper, mais non l’association. C’est l’une des raisons qui font échouer l’anarchiste. »

Ernst Jünger, Eumeswill (1977)

Grand texte XXXIX : L'Avenir du nationalisme français

Le tome II des Œuvres capitales de Charles Maurras, sous-titré Essais politiques, s’achève par un texte court au titre prometteur : L’Avenir du nationalisme français. En exergue, on y lit la mention suivante : Ces pages forment la conclusion du mémorial publié sous le titre POUR UN JEUNE FRANÇAIS chez Amiot Dumont, Paris, 1949.

Maurras y démontre comment « le nationalisme français se reverra, par la force des choses…» Force des choses qui, aujoud'hui, semble bien s'exercer avec intensité, avec caractère d'extrême gravité et justifier la permanence ou le retour d'un nationalisme français, tel que Maurras l'illustre et le redéfinit ici. Par quoi ce très beau texte trouve toute son actualité. Lafautearousseau

Rien n'est fait aujourd'hui, tout sera fait demain. 1.

Il ne reste donc plus au Français conscient qu'à agir pour que sa volonté soit faite et non une autre : non celle de l'Oligarchie, non celle de l'Étranger. 2

Reste le rude effort d'action pratique et réelle, celui qui a voulu maintenir en fait une France, lui garder son bien, la sauver de son mal, résoudre au passage ses crises. C'est un service trop ancien et trop fier de lui-même pour que l'œuvre amorcée en soit interrompue ni ralentie. Ceux qui sont de l'âge où l'on meurt savent qu'elle dépend d'amis en qui l'on peut avoir confiance, car, depuis plus de quarante ans, ils répètent avec nous : par tous les moyens, même légaux. Ayant travaillé ainsi « pour 1950 », ils travailleront de même pour l'an 2000, car ils ont dit dès le début : pour que la France vive, vive le Roi !

L'espérance ne se soutiendrait pas si le sens national n'en était pas soutenu en première ligne. Mais là aussi je suis tranquille.

Il est beaucoup question d'abandonner en tout ou en partie la souveraineté nationale. Ce sont des mots. Laissons-les aux professeurs de Droit. Ces messieurs ont si bien fait respecter leur rubrique, intus et in cute 3, ces dernières années, qu'on peut compter sur eux pour ajouter du nouveau à tous les plus glorieux gâchis de l'intelligence 4. Les trésors du réel et ses évidences sont plus forts qu'eux. Ce qu'ils déclarent périmé, ce qu'ils affectent de jeter par-dessus bord ne subira pas plutôt l'effleurement d'une égratignure ou d'une menace un peu concrète, vous verrez l'éclat de la réaction ! Preuve que rien ne vit comme le sens de la nation dans le monde présent. Ceux qui voudront en abandonner une part ne feront rien gagner à Cosmopolis : ils engraisseront de notre héritage des nationalités déjà monstrueuses. Les plus grands faits dont nous soyons contemporains sont des faits nationaux : la prodigieuse persévérance de l'Angleterre dans l'être anglais aux années 1940-1945, l'évolution panslaviste ou plutôt panrusse des Soviets, la résistance que la Russie rencontre chez les nations qu'elle a cru s'annexer sous un double vocable de race et de secte, l'éclosion de la vaste conscience américaine, le retour à la vie du nazisme allemand, sont tous des cas de nationalisme suraigu. Tous ne sont pas recommandables. Nous aurions été fous de les imiter ou de les désirer tous. Nous serions plus insensés de ne pas les voir, qui déposent de la tendance universelle. En France, le patriotisme en avait vu de toutes les couleurs après la victoire de Foch : que d'hostilité et que de disgrâces ! De grands partis caractérisés par leurs « masses profondes », étaient lassés ou dégoûtés du vocabulaire français, il n'y en avait plus que pour le charabia marxiste. À peine l'Allemand a-t-il été campé chez nous, toutes ses offres de bon constructeur d'Europe ont été repoussées et le Français, bourgeois, paysan, ouvrier ou noble n'a connu à très peu d'exemples près, que le sale boche ; l'esprit national s'est refait en un clin d'œil. La patrie a dû avaliser la souillure de beaucoup d'hypocrisies politiciennes. L'usage universel de ce noble déguisement est une preuve de plus de sa valeur et de sa nécessité, qui est flagrante : on va le voir.

Le nationalisme de mes amis et le mien confessent une passion et une doctrine. Une passion pieuse, une doctrine motivée par des nécessités humaines qui vont grandissant. La plupart de nos concitoyens y voient une vertu dont le culte est parfois pénible, toujours plein d'honneur. Mais, parmi les autres Français, surtout ceux du pays légal, distribués entre des partis, on est déjà et l'on sera de plus en plus acculé au nationalisme comme au plus indispensable des compromis. Plus leurs divisions intéressées se multiplient et s'approfondissent, plus il leur faut, de temps à autre, subir le rappel et l'ascendant plus qu'impérieux du seul moyen qu'ils aient de prolonger leur propre pouvoir. Ce moyen s'appelle la France.

Comment l'éviter quand tout le reste les sépare ? Sur quel argument, sur quel honnête commun dénominateur discuter hors de là ? Il n'y a plus de mesure entre l'économie bourgeoise et l'économie ouvrière. Ouvrier et bourgeois sont des noms de secte. Le nom du pays est français. C'est bien à celui-là qu'il faut se référer. Qu'est-ce qui est avantageux au pays ? Si l'on adopte ce critère du pays, outre qu'il est sous-entendu un certain degré d'abjuration des erreurs partisanes, son essentiel contient toute notre dialectique, celle qui pose, traite, résout les problèmes politiques pendants du point de vue de l'intérêt national : il faut choisir et rejeter ce que rejette et choisit cet arbitre ainsi avoué.

Il n'y a certes là qu'un impératif limité. Les partis en lutte feront toujours tout pour s'adjuger le maximum en toute propriété. Mais leur consortium n'est rien s'il ne feint tout au moins des références osant aller plus loin que la partialité collective. S'y refuse-t-il ? Son refus peut donner l'éveil au corps et à l'esprit de la nation réelle, et le point de vue électoral lui-même en peut souffrir. Si ces diviseurs nés font au contraire semblant de croire à l'unité du compromis nationaliste, tout spectateur de bonne foi et de moyenne intelligence en sera satisfait.

Donc, avec douceur, avec violence, avec lenteur ou rapidité, tous ces partis alimentaires, également ruineux, ou périront de leur excès, ou, comme partis, ils devront, dans une certaine mesure, céder à l'impératif ou tout au moins au constat du nationalisme. L'exercice le renforcera. La fonction, sans pouvoir créer l'organe, l'assouplira et le fortifiera. Les doctrines des partis se verront ramenées, peu à peu, plus ou moins, à leurs éléments de Nuées et de Fumées auxquelles leur insuccès infligera un ridicule croissant. Leur foi ne sera bientôt plus qu'un souvenir sans vertu d'efficacité, trace matérielle tendant à s'effacer, car on rira de plus en plus de ces antiquailles, aux faux principes qui voulaient se faire préférer aux colonies et aux métropoles et qui mènent leur propre deuil.

Alors pourra être repris quelque chose de très intéressant : le grand espoir de la nation pour déclasser et fusionner ses partis.

Un mouvement de nationalisme français ne sera complet que par le retour du roi. En l'attendant, les partis se seront relâchés de leur primatie et, par l'effet de leurs abus, les mœurs auront repris tendance à devenir françaises, l'instinct et l'intérêt français auront reparu à leur rang.

Il ne faut pas se récrier à ce mot d'intérêt. Fût-il disgracieux, c'est le mot juste. Ce mot est plein de force pour nous épargner une grave erreur qui peut tout ruiner.

Si au lieu d'apaiser les oppositions et de les composer sur ce principe d'intérêt, on a honte, on hésite et qu'on se mette à rechercher des critères plus nobles, dans la sphère des principes moraux et sacrés propres aux Morales et aux Religions, il arrivera ceci : comme en matière sociale et politique les antagonismes réels de la conscience moderne sont nombreux et profonds, comme les faux dogmes individualistes sur l'essentiel, famille, mariage, association contredisent à angle droit les bonnes coutumes et les bonnes traditions des peuples prospères qui sont aussi les dogmes moraux du catholicisme, il deviendra particulièrement difficile, il sera impossible de faire de l'unité ou même de l'union dans cet ordre et sur ce plan-là. Ou si on l'entreprend, on essuiera une contradiction dans les termes dont l'expérience peut déjà témoigner.

Ces principes contraires peuvent adhérer, eux, à un arrangement, mais non le tirer de leur fond, non le faire, ni se changer, eux divisés, eux diviseurs, en principes d'arrangement.

Ces principes de conciliation ne sont pas nombreux. Je n'en connais même qu'un.

Quand, sur le divorce, la famille, l'association, vous aurez épuisé tous les arguments intrinsèques pour ou contre tirés de la raison et de la morale, sans avoir découvert l'ombre d'un accord, il vous restera un seul thème neutre à examiner, celui de savoir ce que vaut tout cela au point de vue pratique de l'intérêt public. Je ne dis pas que cet examen soit facile, limpide ou qu'il ne laisse aucune incertitude. Il pourra apporter un facteur de lumière et de paix. Mais si, venu à ce point-là, vous diffamez la notion d'intérêt public, si vous désavouez, humiliez, rejetez ce vulgaire compromis de salut public, vous perdez la précieuse union positive qui peut en naître et, vous vous en étant ainsi privés, vous vous retrouvez de nouveau en présence de toutes les aigreurs qui naîtront du retour aux violentes disputes que l'intérêt de la paix sociale aurait amorties.

On a beau accuser l'intérêt national et civique de tendre sournoisement à éliminer ce que l'on appelle, non sans hypocrisie, le Spirituel : ce n'est pas vrai. La vérité est autre. Nous avons appelé et salué au premier rang des Lois et des Idées protectrices toutes les formes de la Spiritualité, en particulier catholique, en leur ouvrant la Cité, en les priant de la pénétrer, de la purifier, de la pacifier, de l'exalter et de la bénir. En demandant ainsi les prières de chacune, en honorant et saluant leurs bienfaits, nous avons rendu grâces à tous les actes précieux d'émulation sociale et internationale que ces Esprits pouvaient provoquer. Si, en plus, nous ne leur avons pas demandé de nous donner eux-mêmes l'accord désirable et désiré, c'est qu'ils ne le possèdent pas, étant opposés entre eux : le Spirituel, à moins d'être réduit à un minimum verbal, est un article de discussion. Le dieu de Robespierre et de Jean-Jacques n'est pas le Dieu de Clotilde et de saint Rémy. Le moral et le social romains ne sont pas ceux de Londres et de Moscou. Vouloir les fondre, en masquant ce qu'ils ont de contraire, commence par les mutiler et finit par les supprimer. Dès que l'unité de conscience a disparu comme de chez nous, la seule façon de respecter le Spirituel est celle qui en accueille toutes les manifestations nobles, sous leurs noms vrais, leurs formes pures, dans leurs larges divergences, sans altérer le sens des mots, sans adopter de faux accords en paroles. Un Spirituel qui ne serait ni catholique ni protestant ni juif n'aurait ni saveur ni vertu. Mais il doit être l'un ou l'autre. Ainsi seront sauvés la fécondité des féconds et le bienfait des bons ; ainsi le vrai cœur des grandes choses humaines et surhumaines. Il existe une Religion et une Morale naturelles. C'est un fait. Mais c'est un autre fait que leurs principes cardinaux, tels qu'ils sont définis par le catholicisme, ne sont pas avoués par d'autres confessions. Je n'y puis rien. Je ne peux pas faire que la morale réformée ne soit pas individualiste ou que les calvinistes aient une idée juste de la congrégation religieuse. On peut bien refuser de voir ce qui est, mais ce qui est, dans l'ordre social, met en présence d'options tranchées que l'on n'évite pas.

De l'abondance, de la variété et de la contrariété des idées morales en présence, on peut tout attendre, excepté la production de leur contraire. Il ne sera donc pas possible à chacun, catholique, juif, huguenot, franc-maçon, d'imposer son mètre distinct pour mesure commune de la Cité. Ce mètre est distinct alors que la mesure doit être la même pour tous. Voilà les citoyens contraints de chercher pour cet office quelque chose d'autre, identique chez tous et capable de faire entre eux de l'union. Quelle chose ? L'on n'en voit toujours qu'une : celle qui les fait vivre en commun avec ses exigences, ses urgences, ses simples convenances.

En d'autres termes, il faudra, là encore, quitter la dispute du Vrai et du Beau pour la connaissance de l'humble Bien positif. Car ce Bien ne sera point l'absolu, mais celui du peuple français, sur ce degré de Politique où se traite ce que Platon appelle l'Art royal, abstraction faite de toute école, église ou secte, le divorce, par exemple, étant considéré non plus par rapport à tel droit ou telle obligation, à telle permission ou prohibition divine, mais relativement à l'intérêt civil de la famille et au bien de la Cité. Tant mieux pour eux si tels ou tels, comme les catholiques, sont d'avance d'accord avec ce bien-là. Ils seront sages de n'en point parler trop dédaigneusement. Car enfin nous n'offrons pas au travail de la pensée et de l'action une matière trop inférieure ou trop indigne d'eux quand nous rappelons que la paix est une belle chose ; la prospérité sociale d'une nation, l'intérêt matériel et moral de sa conservation touche et adhère aux sphères hautes d'une activité fière et belle. La « tranquillité de l'ordre » 5 est un bel objet. Qui l'étudie et la médite ne quitte pas un plan humain positif et néanmoins supérieur. Sortir de l'Éthique n'est pas déroger si l'on avance dans la Politique vraie. On ne se diminue pas lorsque, jeune conscrit de la vertu patriotique, on élève son cœur à la France éternelle ou, vieux légiste d'un royaume qu'un pape du VIe siècle mettait déjà au-dessus de tous les royaumes, on professe que le roi de France ne meurt pas. Tout cela est une partie de notre trésor, qui joint où elle doit les sommets élevés de l'Être.

La nouvelle génération peut se sentir un peu étrangère à ces chaudes maximes, parce qu'elle a été témoin de trop de glissements et de trop de culbutes. Elle a peine à se représenter ce qui tient ou ce qui revient ; c'est qu'on ne lui a pas fait voir sous la raison de ces constantes, le pourquoi de tant d'instabilités et de ruines. Il ne faudrait pas croire celles-ci plus définitives qu'elles ne sont. L'accident vient presque tout entier des érosions classiques d'un mal, fort bien connu depuis que les hommes raisonnent sur l'état de société, autrement dit depuis la grande expérience athénienne continuée d'âge en âge depuis plus de deux mille ans, soit quand les royaumes wisigoths de l'Espagne furent livrés aux Sarrasins ou les républiques italiennes à leurs convulsions, par le commun effet de leur anarchie. La vérification polonaise précéda de peu nos épreuves les plus cruelles, et nos cent cinquante dernières années parlent un langage instructif.

Le mal est grave, il peut guérir assez vite. On en vient d'autant mieux à bout qu'on a bien soin de ne point le parer d'autres noms que le sien. Si l'on dit : école dirigeante au lieu d'école révolutionnaire, on ne dit rien, car rien n'est désigné. Si l'on dit démagogie au lieu de démocratie, le coup tombe à côté. On prend pour abus ou excès ce qui est effet essentiel. C'est pourquoi nous nous sommes tant appliqués au vocabulaire le plus exact. Une saine politique ayant le caractère d'une langue bien faite peut seule se tirer de Babel. C'est ainsi que nous en sommes sortis, quant à nous. C'est ainsi que la France en sortira, et que le nationalisme français se reverra, par la force des choses. Rien n'est fini. Et si tout passe, tout revient 6.

En sus de l'espérance il existe, au surplus, des assurances et des confiances qui, sans tenir à la foi religieuse, y ressemblent sur le modeste plan de nos certitudes terrestres. Je ne cesserai pas de répéter que les Français ont deux devoirs naturels : compter sur le Patriotisme de leur pays, et se fier à son Intelligence. Ils seront sauvés par l'un et par l'autre, celle-ci étant pénétrée, de plus en plus, par celui-là : il sera beaucoup plus difficile à ces deux grandes choses françaises de se détruire que de durer ou de revivre. Leur disparition simultanée leur coûterait plus d'efforts que la plus âpre des persévérances dans l'être et que les plus pénibles maïeutiques du renouveau.

Charles Maurras

Maurras.net

vendredi 24 février 2017

jeudi 23 février 2017

mercredi 22 février 2017

mardi 21 février 2017

lundi 20 février 2017

Louis de Bonald : le sacre du social

Auteur : Clément Sans

« Vivre ensemble », « faire société », « rester unis ». Voilà des expressions dont la répétition a rongé le sens. Défenseur d’une unité politique fondée sur le droit naturel, Louis de Bonald prôna cette réconciliation totale du peuple de France. Posant le primat du social sur l’individu, du commun sur le particulier, il eut pour exigence la conservation du caractère sacré des rapports sociaux.

C’est un immortel dont le nom fut englouti par le génie maistrien. Écrivain prolifique et méthodique, ardent défenseur de la tradition catholique qu’il sentait menacée par les assauts libéraux de la Révolution, Louis de Bonald fut également maire de Millau, député de l’Aveyron, nommé au Conseil royal de l’Instruction publique par Louis XVIII. Il entra à l’Académie française en 1816. Considéré par Durkheim comme précurseur de la sociologie, le vicomte n’eut de cesse que de relier la théologie politique avec une compréhension des rapports sociaux. Antidémocrate convaincu, il élabora un système visant l’unité politique et théologique du social fondé dans les organes les plus naturels des individus : la famille et la religion.

Bonald pense la famille comme le socle primordial et nécessaire de la société. En 1800, celui qui considère que « ce sont les livres qui ont fait les révolutions » publie son Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social. Deux ans plus tard, il écrit Le divorce considéré au ХІХe siècle où est souligné le rôle essentiel de la famille dans la totalité d’un corps social hiérarchisé et justifié par Dieu. Étonnement proche de certaines lignes du futur Marx, il compare la famille à une société composée de ses propres rapports politiques, de sa tessiture sociale, de ses interactions élémentaires. La famille est et fait société. Dans la sphère biologique qui la fixe, le père fait office de monarque bienveillant garant de l’autorité sur l’enfant défini par sa faiblesse et sa vulnérabilité. Père, mère et enfants sont entraînés dans des rapports et des fonctions strictement inégaux, cette inégalité étant un donné inamovible qui ne saurait être contractualisé à l’image d’un rapport marchand librement consenti. Il en va de même pour les frères et sœurs, l’aîné ne pouvant se confondre avec un cadet qui ne dispose donc pas du droit d’aînesse. En tant que présupposé naturel, la famille ne peut être le lieu d’un ajustement consenti des rôles et des places.

Comme système, la famille est une chose entièrement formée qui ne saurait être une somme de parties indépendantes cherchant concurrentiellement à « maximiser leur utilité ». Fondée sur une inégalité qui la dépasse tout en la caractérisant, sa dissolution est jugée impossible. Bonald écrit : « le père et la mère qui font divorce, sont donc réellement deux forts qui s’arrangent pour dépouiller un faible, et l’État qui y consent, est complice de leur brigandage. […] Le mariage est donc indissoluble, sous le rapport domestique et public de société. » C’est dans cette volonté de conserver l’unité politique que le futur pair de France, alors élu à la Chambre, donne son nom à la loi du 8 mai 1816 qui aboli le divorce. Le divorce, bien plus qu’une évolution dans les rapports familiaux, est ce « poison » amené par une Révolution qui porte en elle la séparation des corps sociaux dont la famille est le répondant. Ne devant être dissoute sous aucun prétexte et constituant un vecteur d’unité originaire, c’est de la famille que la pensée bonaldienne tire son appui et sa possibilité.

Une « sociologie » sacrée

Admiré par Comte (qui forge le terme de « sociologie »), consacré par Balzac pour avoir élaboré un système englobant les mécanismes sociaux, Louis de Bonald est un noble précurseur de cette « science de la société » qualifiée aujourd’hui de sociologie. Noyé dans une époque où le jacobinisme semble encore chercher sa forme, Bonald entend revenir à la tradition d’une manière inédite en convoquant la réflexion sociale. Il élabore une véritable théologie sociale enchâssée dans la vérité révélée du catholicisme. Comme le note le sociologue Patrick Cingolani, Bonald se méfie de l’indétermination démocratique tirée du « libre examen » du protestantisme, entraînant discorde et scepticisme. Défenseur d’un principe holistique, le vicomte pense à rebours de l’idée des Lumières selon laquelle les droits de la société résultent d’une libre entente entre les individus. C’est à la société de faire l’homme, non l’inverse. Plutôt que de refonder la société, la Révolution l’a donc détruite : il n’existe plus de grand corps sacré de la communauté, uniquement des individus dispersés.

Le Millavois pense donc l’homme comme intégralement relié à Dieu dans lequel il fonde positivement sa légitimité spirituelle et sociale. L’individu n’a pour droits que ses devoirs, qui sont envers toute la société, et donc envers Dieu dans lequel cette dernière se confond. Dieu, c’est le social total, car l’homme ne doit rien à l’homme et doit tout à Dieu. Sans le pouvoir de ce dernier, la notion même de devoir s’éteint, annulant du même geste la possibilité d’existence de la société. L’auteur de Théorie du pouvoir politique et religieux pense les lois religieuses, celles qui constituent la religion publique, comme devant « être un rapport nécessaire dérivé de la nature des êtres sociaux ». Dans son bel article Totalité sociale et hiérarchie, Jean-Yves Pranchère souligne la manière dont la vision du social chez Bonald se dissout dans le sacré jusqu’à élaborer une sociologie trinitaire : « la théologie serait en un premier sens une sociologie de la religion et des rapports sociaux qui constituent l’Église ; en un second sens, elle serait une sociologie des rapports sociaux de l’Église avec Dieu ; en un dernier sens, elle serait la sociologie des rapports sociaux qu’entretiennent entre elles les personnes divines. » Les lois sociales d’ici-bas sont analogues à celles reliant les hypostases du Très-Haut, et c’est pour cela qu’elles cherchent naturellement à se conserver.

L’utilité sociale d’une théologie politique

Ce sacre du social, l’auteur gallican entend l’encastrer dans la politique. Les hommes, ne pouvant être entièrement raisonnables, ne peuvent s’entendre sur un principe fondateur de la société. L’individu, limité, fait défaut. La légitimité du pouvoir doit donc nécessairement se trouver en dehors de lui. Celui qui traite la « politique en théologien, et la religion en politique » replie donc l’intelligence politique sur la grande Histoire : la raison doit recourir à la tradition, à l’hérédité validée par Dieu. Dans un ouvrage au titre saillant, Législation primitive, considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison, il écrit : « Une fois révélées à l’homme, par la parole, les lois sont fixées par l’écriture, par les nations, et elles deviennent ainsi une règle universelle, publique et invariable, extérieure, une loi, qu’en aucun temps, aucun lieu, personne ne peut ignorer, oublier, dissimuler, altérer ». Et cet usage de la tradition n’a pour but que d’assurer la tranquillité du Royaume, car « une société constituée doit se conserver et non conquérir ; car la constitution est un principe de conservation, et la conquête un principe de destruction. »

L’homme est un un être culturel par nature parce qu’il toujours vécu par Dieu. Son isolement est une illusion et l’état de nature est réductible à un état social. Le pouvoir qui s’exerce dans la vie de la cité n’a nullement sa source dans le cœur libéré des individus, mais préexiste à la société. Dans son étude sur Bossuet, Bonald note : « Le pouvoir absolu est un pouvoir indépendant des sujets, le pouvoir arbitraire est un pouvoir indépendant des lois. » « Omnis potestas a deo, sed per populum », nous dit Paul. Avant de s’exercer, le pouvoir fonde, il constitue. Ce caractère utilitaire de la vérité catholique donne à Bonald une vision progressive de l’histoire. Dans sa récente étude, Louis de Bonald : Ordre et pouvoir entre subversion et providence, Giorgio Barberis insiste sur ce point. Chez Bonald, dit-il en le citant, « c’est la connaissance de la vérité qui détermine aussi bien le progrès de la raison humaine que le développement de la civilisation. La connaissance de la vérité est directement proportionnelle à la situation globale d’un système social, tandis que chez l’homme elle dépend de l’âge, de la culture ou de l’éducation de chacun. Il y a un progrès effectif dans la connaissance du Vrai et dans le développement de la société. La vérité chrétienne se réalise, se révèle dans le temps. Le christianisme n’est lui-même « qu’un long développement de la vérité » ».

Accédant à Dieu par la fonction sociale, jugeant la vérité catholique sur son utilité collective, Bonald est à la fois critique et héritier des Lumières. Se distinguant nettement de Joseph de Maistre par une vision de l’histoire qui quitte la berge du tragique, Bonald conserve l’optimisme d’un retour durable à l’Ancien Régime. Dans Un philosophe face à la Révolution, Robert Spaemann décrira Bonald comme un fonctionnaliste accomplissant de manière retournée la pensée révolutionnaire. Sa réduction positive de Dieu à une fonction conservatrice de la société anticipe déjà les postures maurrassiennes.

dimanche 19 février 2017

samedi 18 février 2017

vendredi 17 février 2017

jeudi 16 février 2017

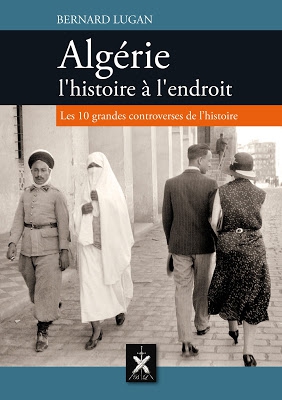

Algérie, l'histoire à l'endroit

C'est le titre du livre que Bernard Lugan vient de publier.

Présentation :

Depuis 1962, l’écriture officielle de l’histoire algérienne s’est appuyée sur un triple postulat :- Celui de l’arabité du pays nie sa composante berbère ou la relègue à un rang subalterne, coupant de ce fait, l’arbre algérien de ses racines.- Celui d’une Algérie préexistant à sa création par la France à travers les royaumes de Tlemcen et de Bougie présentés comme des noyaux pré-nationaux.- Celui de l’unité d’un peuple prétendument levé en bloc contre le colonisateur alors qu’entre 1954 et 1962, les Algériens qui combattirent dans les rangs de l’armée française avaient été plus nombreux que les indépendantistes.En Algérie, ces postulats biaisés constituent le fonds de commerce des rentiers de l’indépendance. En France, ils sont entretenus par une université morte du refus de la disputatio et accommodante envers les falsifications, pourvu qu’elles servent ses intérêts idéologiques. Dans les deux pays, ces postulats ont fi ni par rendre le récit historique officiel algérien aussi faux qu’incompréhensible.Cinquante ans après l’indépendance, l’heure est donc venue de mettre à jour une histoire qui doit, comme l’écrit l’historien Mohamed Harbi, cesser d’être tout à la fois « l’enfer et le paradis des Algériens ».Ce livre répond donc aux interrogations fondamentales suivantes : l’essence de l’Algérie est-elle Berbère ou Arabe ? Avant la conquête française, ce pays fut-il autre chose qu’une province de l’Empire ottoman ? Les résistances d’Abd el-Kader et de Mokrani furent-elles des mouvements pré-nationaux ?Que s’est-il véritablement passé à Sétif et à Guelma en mai 1945 ? La France a-t-elle militairement perdu la guerre d’Algérie ? Quelle est la vérité sur le « massacre » du 17 octobre 1961 à Paris ? Enfin, peut-on raisonnablement affirmer que la France ait « pillé » l’Algérie comme le prétendent certains ?

Table des matières et commande sur le blog de l'auteur.

Les ditions Pardès viennent d'éditer un nouveau "Qui suis-je?" consacré à Maurice Genevoix...

Dans les bonnes librairies : 12 €

mercredi 15 février 2017

mardi 14 février 2017

lundi 13 février 2017

dimanche 12 février 2017

samedi 11 février 2017

vendredi 10 février 2017

jeudi 9 février 2017

mercredi 8 février 2017

mardi 7 février 2017

Froidure et amour de la patrie

Notre dernier hiver avec le terne François Hollande n'aura été clément que quelques semaines, et les météorologistes nous annoncent des froids très rigoureux pour les semaines à venir. De bout en bout, ce quinquennat aura été celui de la glaciation de la France au propre et au figuré un temps où les Français n'ont entendu que le seul discours sur les « valeurs républicaines », mortifères, terroristes, sodomites et infanticides. Comment ne pas avoir froid quand tout est orienté vers l'exacerbation de l'individualisme le plus stérile et quand tous les sentiments quelque peu élevés sont tournés en dérision ? Une France ainsi menée n'a guère pour longtemps à vivre, mais le désespoir en politique est une sottise absolue, disait Maurras, et une nation comme la France, fille aînée de l'Église, peut toujours espérer l'aide de Dieu et des saints, mais dans la seule mesure où elle reste fidèle...

Vagues de froid

Pour nous en tenir au registre de la météorologie, allons-nous revivre des vagues de froid semblables à celles de 1956 où, au sortir d'un mois de janvier relativement calme, nous grelottâmes dès la Chandeleur (2 février) ? Cela dura tout le mois. J'étais alors en quatrième à l'école des Frères des Écoles chrétiennes de ma bonne ville d'Annonay (Ardèche), et il nous fallait chaque matin, pour nous y rendre, affronter des températures inférieures à -20°C. Bientôt, nous fûmes de moins en moins nombreux à nous grouper autour du petit poêle à bois qui était censé chauffer la classe les angines et les grippes avaient eu raison de notre ardeur à apprendre l'analyse logique ou l'algèbre. Comme la neige s'obstinait à tomber dru, les rues de la ville, toutes en pente, car Annonay est bâtie sur sept collines..., étaient de vraies patinoires que les enfants appréciaient autant que les automobilistes les redoutaient. Nous avons pourtant tous survécu à cet hiver dit exceptionnel !

Je me souviens d'avoir eu très froid aussi l'hiver 1963. J'étais alors étudiant à Lyon et, de Noël à l'Annonciation, les vagues de froid n'ont cessé de se succéder je me rappelle notamment le supplice que représentait la traversée par -20°C, et en plein vent, des ponts sur le Rhône et la Saône. J'ai survécu et, depuis lors, les discours sur le réchauffement climatique me laissent froid...

Le terrible hiver de 1709

Bien que les lecteurs de RIVAROL se doivent certainement d'ignorer la frilosité, je voudrais rappeler ce que fut en 1709 un hiver réellement exceptionnel, particulièrement rigoureux et meurtrier, qui assombrit férocement les six dernières années du règne de Louis XIV. Le roi avait alors soixante et onze ans et régnait depuis soixante-six années il était accablé de soucis avec les défaites militaires et se sentait bien seul au sommet d'une Cour déchirée de rivalités.

Il s'était engagé dans la guerre dite de Succession d'Espagne et, même face à l'Europe entière coalisée contre lui, il entendait maintenir coûte que coûte son petit-fils Philippe, duc d'Anjou, sur le trône d'outre-Pyrénées, non par orgueil familial ou national, mais pour tout simplement empêcher qu'un jour la France fût à nouveau, comme au temps de Charles Quint, prise en tenaille par les Habsbourg et que fût rompu le difficile équilibre européen. Or, depuis 1704, les armées françaises perdaient partout leur avantage et les troupes ennemies du prince Eugène de Savoie et du duc de Marlborough venaient de nous infliger à Audenarde, en Belgique, le 11 juillet 1708, une grave défaite, dégarnissant notre frontière du Nord. Le découragement gagnait le pays entier. Et le roi s'apprêtait à négocier la paix.

Un malheur n'arrive jamais seul. Le 6 janvier 1709 - jour des Rois ! -, la température baissa subitement et, jusqu'au 24 janvier, la France entière dut subir des températures de 18°C, parfois de -25°C. Fleuves et rivières étaient pris par les glaces, même la mer au Vieux-Port de Marseille ! À la campagne, le vent glacial entrait dans les habitations les oiseaux tombaient en plein vol, les animaux succombaient dans les étables, les végétaux dépérissaient tout gelait et le pain ne se coupait plus qu'à la hache. Les loups, réapparus et affamés, terrorisaient les paysans. À Versailles, le roi devait attendre que son vin, qui gelait dans les carafes, fût dégelé près du feu.

Premier dégel le 25 janvier, puis nouvelle vague de froid du 4 au 8 février, puis encore fin février et début mars ! Le désastre était effroyable semis, vignobles, vergers, tout avait pourri, les chênes éclataient, les oliviers de Provence mouraient.

Puis survinrent les inondations, noyant ce qui restait des cultures ! Paris n'était plus alimenté et le prix du blé se trouvait multiplié par huit. Dans les campagnes, la famine menaçait... Il fallut taxer les riches et envoyer des troupes pour empêcher les vols dans les boulangeries, qui dégénéraient souvent en émeutes. Des bandes de paysans, de soldats déserteurs, de mendiants attaquaient les châteaux et les couvents pour piller les réserves de grain qu'ils imaginaient y trouver ! Et les vagabonds traînaient avec eux la dysenterie et la fièvre typhoïde !

Le beau geste de Louis XIV

Louis XIV, sensible à la misère de ses peuples, ordonna de faire porter sa vaisselle d'or et d'argent à la Monnaie pour qu'on la fondît et qu'avec les lingots de métaux précieux on achetât des cargaisons de blé. Bon nombre de courtisans imitèrent le roi. C'était agir en roi, donc en père, soucieux de ses sujets, la substance même de la nation. Aucun président n'accomplit jamais un tel geste... Mais le désastre démographique fut énorme entre 6 et 800 000 victimes ! Plus précisément, pour les années 1709-1710, on enregistra en France 2 141000 décès contre 1 330 800 naissances, soit une perte de 810 000 personnes, 3,5 % de la population.

Les coalisés, épargnés par le froid, surtout les Anglais et les Hollandais, voyant le royaume capétien à genoux, en profitèrent sans vergogne pour répondre par de nouvelles exigences à chaque déchirante concession qu'envisageait Louis XIV. Ils voulaient - c'était clair - démembrer notre pays en se ménageant des ouvertures à nos frontières du Nord... Le roi devait donc absolument résister, quoi qu'il lui en coûtât. Alors il prit la décision de s'adresser directement au cœur de ses sujets, de leur expliquer paternellement pourquoi il fallait consentir à de nouveaux sacrifices, en fait, de leur demander leur soutien :

LE ROI HOMME DE PAIX

« L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoignée pendant le cours de mon règne la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avais dessein de leur procurer.

J'avais accepté, pour le rétablir, des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces françaises mais plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions en sorte que, ajoutant par degrés de nouvelles demandes aux premières et, se servant, ou du nom du duc de Savoie, ou du prétexte de l'intérêt des princes de l'Empire, ils m'ont également fait voir que leur intention était seulement d'accroître aux dépens de ma couronne les États voisins de la France et de s'ouvrir des voies faciles pour pénétrer dans l'intérieur du royaume toutes les fois qu'il conviendrait à leurs intérêts de commencer une nouvelle guerre [...]

« Quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j'aie fait voir à toute l'Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je suis persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions également contraires à la justice et à l'honneur du nom FRANÇAIS (en majuscules dans le texte). »

Le roi demandait encore aux archevêques et évêques de France « la ferveur des prières dans leurs diocèses » et aux gouverneurs la volonté de faire savoir à ses peuples qu'ils jouiraient de la paix « s'il eût dépendu seulement de ma volonté de leur procurer un bien qu'ils désirent avec raison, mais qu'il faut acquérir par de nouveaux efforts, puisque les conditions immenses que j'avais accordées sont inutiles pour le rétablissement de la tranquillité publique. »

Cette manière royale de communiquer avec ses sujets était-elle une innovation ? Louis XIV jouait sur le registre du vieux mythe patriarcal et, en même temps, confortât l'assise de la monarchie de droit divin. L'intimité du «père du peuple », comme on avait appelé Louis XII, avec les Français ne s'était jamais démentie depuis le Moyen Age. Il faut dire que tout était possible alors, puisque les média ne s'étaient pas encore arrogés la domination de l'opinion.

La paix jusqu’à la Révolution…

À cette très belle lettre, lue dans toutes les églises de France, affichée sur les murs publics et imprimée en de nombreuses éditions par les gouverneurs de province, les Français répondirent par un nouvel élan manifestant, dit Bainville, « cette faculté de redressement qui leur est propre » De Malplaquet (11 septembre 1709) à Villaviciosa (10 septembre 1710), puis à Denain (24 juillet 1712), les ennemis perdirent l’envie d'envahir la France. Cela se termina par le traité d'Utrecht (1713) qui, loin d être parfait (puisqu'il laissa monter en puissance la Prusse...), ne fut pas déshonorant et permit à la France de n'être plus jamais envahie jusqu'en 1792 !

Puisse l'évocation de cette année terrible rappeler aux Français d'aujourd'hui ce que peut coûter la volonté de garder la patrie indépendante et libre. Héritiers de tant d hommes, du roi jusqu'au simple manant, qui ont tant souffert pour nous léguer la France, pour renforcer sa sécurité, pour la faire honorer par ses pires ennemis, n'aurions-nous pas honte de la laisser se liquéfier dans une « Union européenne » fourre-tout qui n'est qu'une caricature de la paix ?

Michel Fromentoux Rivarol du 26 janvier 2017

Inscription à :

Articles (Atom)

Présentation :

Présentation :