dimanche 31 mars 2013

Les relations germano-espagnoles de 1936 à 1940

Il

est un chapitre peu connu de l'histoire européenne de ce siècle : celui

des relations germano-espagnoles de 1930 à 1945. L'historien Matthias

Ruiz Holst vient de combler, en quelque sorte, une lacune de l'histoire

contemporaine en faisant paraître un ouvrage concis, didactique, clair,

bien formulé sur cette question cruciale, qui, parallèlement, met en

exergue bon nombre de caractéristiques des régimes national-socialiste

et franquiste.

Franco fait appel aux Allemands

La

République espagnole (1931-1939) avait établi des relations

commerciales suivies tant avec la République de Weimar qu'avec

l'Allemagne de Hitler. Les relations entre les 2 pays étaient donc des

plus banales. Tout change dès qu'éclate la guerre civile : les troupes

de Franco, principalement massées au Maroc, doivent trouver les moyens

de franchir le Détroit de Gibraltar, pour appuyer les rebelles

anti-républicains de la Péninsule. Ceux-ci, au départ, n'avaient guère

enregistré de succès. Un simple coup d'œil sur la carte permettait de

voir que les Républicains étaient restés maîtres des villes principales

(Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao). Franco envoie aussitôt une

délégation à Rome pour demander l'appui de Mussolini, ainsi qu'un

capitaine Arranz à Berlin, accompagné d'un intermédiaire allemand, Johannes Bernhardt.

La mission des 2 hommes consistait essentiellement à demander la

livraison d'avions, capables de faire passer les troupes du Maroc en

Andalousie. Apparemment sans consulter personne, ni les instances du

parti ni les diplomates professionnels, Hitler accepte la proposition

de Franco.

La

République espagnole (1931-1939) avait établi des relations

commerciales suivies tant avec la République de Weimar qu'avec

l'Allemagne de Hitler. Les relations entre les 2 pays étaient donc des

plus banales. Tout change dès qu'éclate la guerre civile : les troupes

de Franco, principalement massées au Maroc, doivent trouver les moyens

de franchir le Détroit de Gibraltar, pour appuyer les rebelles

anti-républicains de la Péninsule. Ceux-ci, au départ, n'avaient guère

enregistré de succès. Un simple coup d'œil sur la carte permettait de

voir que les Républicains étaient restés maîtres des villes principales

(Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao). Franco envoie aussitôt une

délégation à Rome pour demander l'appui de Mussolini, ainsi qu'un

capitaine Arranz à Berlin, accompagné d'un intermédiaire allemand, Johannes Bernhardt.

La mission des 2 hommes consistait essentiellement à demander la

livraison d'avions, capables de faire passer les troupes du Maroc en

Andalousie. Apparemment sans consulter personne, ni les instances du

parti ni les diplomates professionnels, Hitler accepte la proposition

de Franco.

Pour

Holst, cette décision rapide indiquerait que Hitler, en se conciliant

Franco, tenait compte d'un projet géo-stratégique à long terme qu'il

concoctait depuis longtemps. En effet, en se créant un allié à l'Ouest,

il bouleversait tout l'équilibre ouest-européen ; le gouvernement

républicain francophile serait remplacé par un gouvernement hostile à

la France, empêchant du même coup que ne se constitue un bloc

franco-hispanique allié à l'Union Soviétique. En brisant la cohésion de

l'Ouest latin, Hitler pouvait, pense Holst à la suite de l'historien

espagnol Ángel Viñas,

réaliser par les armes et par l'économie son plan de création d'un

espace vital dans l'Est européen, sans risquer une guerre sur 2 fronts.

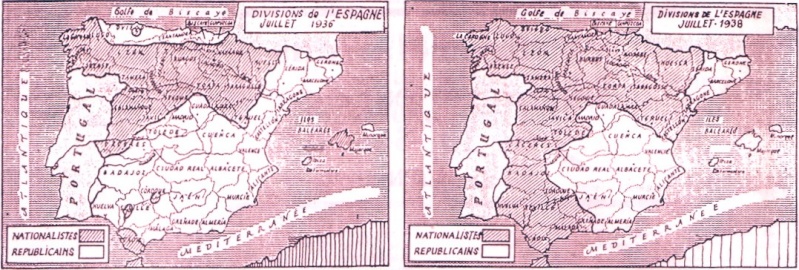

[La situation du front en juillet 1936 (à g.) et en juillet 1938 (à d.). Après la conquête de la Catalogne, et la chute de Barcelone, Franco tiendra définitivement la victoire. L'Espagne cesse d'être un atout pour la France qui, ipso facto, se retrouve coincée entre une Allemagne puissante et une Espagne affaiblie mais favorable à sa protectrice germanique. L'équilibre européen de Versailles est rompu, d'autant plus que Hitler réalise l'Anschluß et annexe le territoire des Sudètes.]

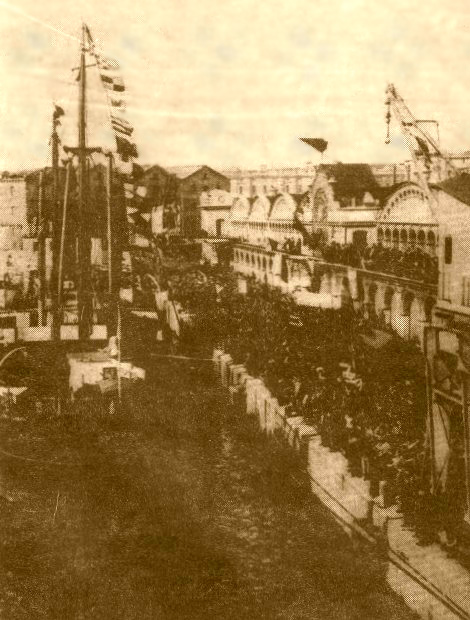

[Si

l'ltalie et l'Allemagne arment Franco, la France du Front Populaire et

l'URSS arment les Républicains. Ci-contre un navire russe, dont le port

d'attache est Odessa, arrive à Barcelone sous les acclamations d'une

foule nombreuse, massée sur les quais. Après la victoire franquiste,

Staline changera en quelque sorte son fusil d'épaule et préférera

s'allier à Hitler. En août, le pacte germano-soviétique est signé à

Moscou entre Molotov et Ribbentrop. Les religionnaires communistes et

les occidentalistes connaissent un désarroi majeur. Franco, qui assied

son régime sur l'anti-communisme et est débiteur de l'Allemagne, ne sait

plus sur quel pied danser. L'arrière-plan de l'alliance entre Hitler et

Staline demeure obscur. La plupart des historiens contemporains n’y

voient qu'une alliance purement tactique et négligent l'étude des

différentes forces divergentes qui animaient encore les sociétés russe

et allemande, malgré la dictature. C'est sur base d'une telle analyse

que l'on découvrira sans doute, un jour, la clef de l'énigme.]

[Si

l'ltalie et l'Allemagne arment Franco, la France du Front Populaire et

l'URSS arment les Républicains. Ci-contre un navire russe, dont le port

d'attache est Odessa, arrive à Barcelone sous les acclamations d'une

foule nombreuse, massée sur les quais. Après la victoire franquiste,

Staline changera en quelque sorte son fusil d'épaule et préférera

s'allier à Hitler. En août, le pacte germano-soviétique est signé à

Moscou entre Molotov et Ribbentrop. Les religionnaires communistes et

les occidentalistes connaissent un désarroi majeur. Franco, qui assied

son régime sur l'anti-communisme et est débiteur de l'Allemagne, ne sait

plus sur quel pied danser. L'arrière-plan de l'alliance entre Hitler et

Staline demeure obscur. La plupart des historiens contemporains n’y

voient qu'une alliance purement tactique et négligent l'étude des

différentes forces divergentes qui animaient encore les sociétés russe

et allemande, malgré la dictature. C'est sur base d'une telle analyse

que l'on découvrira sans doute, un jour, la clef de l'énigme.]

Isoler la France

Grâce

à la nouvelle configuration géostratégique que l'aventure franquiste

permettait d'envisager, l'Allemagne n'était plus coincée entre une

France rouge, alliée à une Espagne sociale-démocrate, et une URSS qui

avançait aussi ses pions en Tchécoslovaquie. En revanche, si Franco

réussissait son coup avec l'appui germano-Italien,

ce serait la France du Front Populaire qui serait coincée entre une

Allemagne industriellement forte et socialement stabilisée et une

Espagne alliée au Reich et économiquement complémentaire de

la machine industrielle tudesque. D'autant plus qu'au Nord, Léopold III

s'apprêtait à dénoncer les accords militaires franco-belges et à opter

pour une neutralité stricte.

Prudents,

Hitler et Mussolini ne reconnaissent les “nationaux” comme gouvernants

de l'Espagne que le 18 novembre 1936. Le premier ambassadeur allemand

dans l'Espagne nationale fut le Général von Faupel, préféré d’Hitler et

du parti. L'objectif de von Faupel, c'était de mettre sur pied un État

espagnol calqué sur l'appareil “social-révolutionnaire” allemand ; von

Faupel favorisera ainsi les éléments les plus “gauchistes” de la

Phalange, organisation complètement disloquée après la mort de son

leader José Antonio. L'ambassadeur allemand favorisera Manuel Hedilla

que Franco fera condamner à mort. Avec la chute du prolétarien

social-justicialiste Hedilla, nous constatons un premier clivage,

insurmontable, entre Allemands et Espagnols : Franco ne veut pas d'une

révolution sociale et demande à Hitler que von Faupel soit évincé.

Créer le chaos en Méditerranée occidentale

Après

l'incident Hedilla-Faupel, la Grande-Bretagne conservatrice se

rapproche de Franco, heureux de pouvoir contre-balancer ainsi

l'influence allemande, de plus en plus forte. Franco peut ainsi jouer

sur 2 tableaux et marchander les compensations demandées par le Reich

pour sa contribution militaire à la guerre civile. Après Munich, qui

constitue incontestablement un succès de la diplomatie hitlérienne,

Franco se rapproche une nouvelle fois de l'Allemagne, en passe de

devenir maîtresse du centre du continent, sans renoncer aux acquis de

ses rapprochements avec les démocraties occidentales.

Au

début de l'année 1939, les relations germano-espagnoles sont

positives, dans un environnement international de plus en plus complexe.

La victoire finale des nationaux ne faisant plus aucun doute, quelques

esprits machiavéliens, à Berlin, en viennent à souhaiter un

pourrissement de la situation et une prolongation de la guerre civile

espagnole. En effet, si la guerre durait longtemps, le Reich

pouvait gagner du temps : Anglais et Italiens se seraient affrontés en

Méditerranée pour le contrôle des Baléares ; Italiens et Français se

seraient retrouvés à couteaux tirés pour la Tunisie, etc. Pendant ce

temps, les Allemands auraient eu les mains libres pour réaliser l'Anschluß

et règler le problème de la Tchécosolovaquie. De plus, les

Britanniques, aux prises avec les Italiens, auraient cherché à se

ménager les bonnes grâces de Berlin et, du coup, la France, trop faible,

n'aurait pas pu s'attaquer seule à l'Allemagne.

L'Espagne : un allié de l'Axe très affaibli

Quand, le 1er

avril 1939, la guerre civile espagnole prend fin avec la victoire des

franquistes, l'Espagne est exsangue, son potentiel industriel est

réduit à rien et, à cause d'une destruction systématique des moyens de

transport, le ravitaillement de la population connaît une situation

catastrophique. Allemands et Italiens s'aperçoivent qu'ils se sont

donné un allié dans le sud-ouest européen mais que cet allié est si

affaibli qu'ils seront obligés de subvenir partiellement à ses besoins,

s'ils veulent faire valoir à leur profit les atouts géostratégiques de

sa configuration péninsulaire.

En

cas de conflit entre l'Axe Rome-Berlin et l'Entente Paris-Londres,

l'Espagne représente un ensemble de bases potentielles, importantes pour

la maimaîtrise de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique. Le

souci de Berlin, dans les 6 premiers mois de 1939, c'est de renforcer le

potentiel militaire espagnol, sans que la Wehrmacht n'ait à en

souffrir et sans que Franco ne doive s'adresser aux puissances de

l'Entente. Résultat : l'Espagne conserve un statut de stricte

neutralité, qu'elle envisage de garder pendant 5 années, tout en

signant des accords avec le Reich.

Pour l'Italie : un accès à l'Atlantique ; pour l'Espagne : une nouvelle « dimension impériale »

Afin de ne pas laisser à l'Axe l'exclusivité d'un partnership

privilégié avec l'Espagne, l'Angleterre et la France assouplissent

leurs positions et nomment Peterson et le Maréchal Pétain,

personnalités non contestées par les Espagnols, aux postes

d'ambassadeurs à Madrid. Les Espagnols germanophiles et fascisants,

dont le Ministre de l'Intérieur Serrano Súñer,

prônent une intensification des contacts avec Rome et Berlin, afin de

faire pression sur la France pour qu'elle cède en Afrique du Nord les

territoires convoités par l'Espagne. Avec les Baléares comme bases, une

alliance hispano-italo-allemande pourrait couper la France de l'Algérie,

affirmait, menaçant, un ambassadeur espagnol en Turquie.

jeudi 28 mars 2013

L'affaire Dreyfus entre nous

L’affaire

Dreyfus occupe une place primordiale dans la mythologie républicaine ;

quoique reléguée dans l'histoire, estompée par le culte mémoriel de la

Shoah, elle a été et reste l'élément fondateur de notre culpabilité

collective. À nous Français - la France de l'affaire Dreyfus est

antisémite ; à nous nationalistes - de Maurras à Le Pen, la droite

française porte le stigmate d'avoir fait condamner un innocent. Une

affaire qui nous agace, une affaire qui nous gêne, une affaire qu'on

aimerait bien oublier, mais qu'on nous ressort régulièrement. Alors que

faire ? Faut-il pratiquer la repentance ? Faut-il affirmer

orgueilleusement la culpabilité du traître de 1894 ? Avant de définir

une attitude, péché mignon de notre camp, il faudrait d'abord

travailler, tenter d'y voir clair. C'est ce que j'ai fait, partie avec

l'idée de comprendre, de dégager l'affaire réelle du verbiage qui

l'entoure, de réfuter légendes et ragots - à commencer par ceux

véhiculés « chez nous » qui sont autant de pièges. Je voulais faire

sobre et court (à l'origine, un simple article pour Rivarol !), mais l'affaire Dreyfus est trop complexe, une question en entraîne une autre et, sept ans après, j'ai abouti à Dreyfus-Esterhazy, réfutation de la vulgate,

réfutation dont ma plus grande fierté est d'avoir convaincu de son

bien-fondé Georges-Paul Wagner, à qui la seconde édition est dédiée*.

Reprenons à zéro. D'abord il y a deux « affaires Dreyfus » : la première, celle de 1894, qui s'achève par la condamnation d'Alfred Dreyfus pour trahison ; la seconde qui commence dans les coulisses en 1896, devient publique à l'automne 1897 avec l'apparition d'Esterhazy présenté comme le véritable coupable, atteint son paroxysme en 1898 et s'achève en 1899 par une nouvelle condamnation de Dreyfus au procès de Rennes. La seconde cassation et la réhabilitation, en 1906, ne sont, pour dire vite, que les retombées d'une affaire déjà refroidie et politiquement jugée.

L'AFFAIRE DE 1894

En 1894, l'affaire est celle du "bordereau", note manuscrite trouvée dans la corbeille à papiers de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, Maximilien von Schwartzkoppen. L'origine est incontestable : nous connaissons aujourd'hui une masse de documents de même provenance, certains très importants, ainsi jetés à légère par un homme qui pratiquait pourtant fort sérieusement l'espionnage, avec des résultats tangibles. Mais nous sommes au XIXe siècle, aux balbutiements du Renseignement, qui se pratique alors avec des méthodes d'une grande naïveté à nos yeux (lunettes noires pour se dissimuler, petit trou dans les conduits pour écouter les conversations...) Les militaires français connaissent le sérieux de la source, mais ne peuvent la révéler. Cela donnera lieu à bien des complications... Le bordereau, anonyme, est une liste de cinq sujets sur lesquels l'auteur propose « quelques renseignements intéressants » qui semblent émaner de différents bureaux du ministère de la Guerre ; d'où l'idée de chercher parmi les officiers stagiaires. Un seul élément concret : l'écriture. Les comparaisons d'écriture mènent à Alfred Dreyfus.

26 septembre - 22 décembre : enquête, premiers interrogatoires, instruction, procès, condamnation, tout cela est mené au pas de charge. Un dossier secret a été remis au tribunal militaire à l'insu de la défense, contenant des pièces issues de la même source que le bordereau. Nous sommes en 1894, dans un contexte très tendu avec l'Allemagne, haïe-admirée depuis l'humiliante défaite de 1870 ; on ne badine pas avec la trahison ; on ne s'embarrasse pas de scrupules juridiques. Son pourvoi en cassation rejeté, Dreyfus est dégradé le 5 janvier 1895 et expédié à l'île du Diable.

Que peut-on dire de cette première phase ?

D'abord, rejeter énergiquement la version selon laquelle Alfred Dreyfus aurait été accusé parce qu'il était un officier israélite. C'est absolument faux. Cet argument de propagande de l'époque repose sur des allégations sans fondement, reprises et amplifiées par des auteurs qui se copient les uns et les autres (notamment une déclaration tronquée et altérée du colonel Sandherr que l'on retrouve partout). Rien ne l'étaye. Dreyfus a été repéré parce qu'on cherchait la "taupe" parmi les stagiaires étant passés par les différents bureaux de l'état-major et que son écriture ressemblait à celle du bordereau. Son attitude gênée lors des interrogatoires, ses réponses embarrassées, parfois contradictoires, ont fait le reste.

Ensuite, se débarrasser d'une légende tenace chez les antidreyfusards : non, Dreyfus n'a pas avoué. En aucun cas de vrais aveux au caractère officiel. Mais pas davantage ces bribes d'aveux qui lui auraient échappés le jour de la dégradation. Propos peu cohérents, d'interprétation aventureuse, recueillis dans des conditions de déréliction, rapportés tardivement dans des circonstances suspectes : rien à retenir de ces sornettes ni des sombres histoires qui les entourent (décès inexpliqués, etc.)

Enfin, regarder en face les faiblesses du procès, grosses des tempêtes à venir. La mise en accusation d'Alfred Dreyfus reposait sur de forts soupçons, sa culpabilité a emporté la sincère conviction des différents acteurs du drame. Et pourtant... Et pourtant les expertises d'écriture n'ont pas fait l'unanimité. Le contenu des notes énumérées dans le bordereau n'a pas été connu, ni même cerné par d'éventuels recoupements. Aucune des pièces du dossier secret n'incrimine formellement Dreyfus. C'est léger, très très léger... On a établi qu'il pouvait connaître les thèmes évoqués, non qu'il les a connus ; on n'a pu trouver de mobile, l'accusé étant fortuné, son appartenance à des cercles de jeu évoquée mais non prouvée ; on a mis en évidence le caractère fureteur, rancunier, antipathique du personnage. Tout cela, exact, ne fait pas un coupable.

Ajoutons que le procès de Rennes, qui a fait la lumière sur beaucoup de points, n'a pas apporté plus de preuves contre Dreyfus. Sa condamnation, à cinq voix contre deux, pour trahison « avec circonstances atténuantes » (lesquelles ?! Il est stupéfiant que les militaristes se soient réjouis de pareil verdict...) porte la trace des doutes éprouvés par les juges.

Alors ?

Coupable ? Innocent ? Sincèrement je ne sais pas, et je ne pense pas qu'on puisse savoir sans retrouver les fameuses notes livrées à l'Allemagne, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Alfred Dreyfus serait relaxé au bénéfice du doute. Le contexte de l'époque, l'horreur qu'inspirait la trahison (à comparer avec la pédomanie de nos jours), la volonté d'un châtiment exemplaire, peuvent expliquer les carences du procès de 1894. Mais cela ne saurait les justifier, ni constituer une caution historique. Non, un tribunal militaire n'est pas infaillible ! Et il est bien dommage que les nationalistes de l'époque ne se soient pas rangés derrière l'avis d'Urbain Gohier, très tôt partisan de la révision d'une condamnation qui « en violant les garanties que la loi accorde à tout accusé [...] créait un précédent qui pouvait être employé contre n'importe quel citoyen français n'épousant pas les idées du gouvernement ».

ESTERHAZY

Coupable ? Pas sûr, ce qui suffit pour un acquittement juridique. Innocent ? Jamais les partisans de Dreyfus n'auraient pu imposer cet acquittement historique sans le secours d'un « vrai coupable » : Esterhazy.

Allons droit au but. J'ai acquis la conviction qu'Esterhazy a été stipendié par les dreyfusards pour endosser la culpabilité. Cette hypothèse, évidemment dénigrée par les auteurs actuels, a été évoquée en son temps par les antidreyfusards, voire même affirmée, mais jamais étayée sérieusement. Elle nécessite une connaissance approfondie de l'affaire (impossible de faire simple...), elle reste une hypothèse au sens strict où je n'en apporte pas la preuve formelle, mais elle repose sur des arguments solides, elle est cohérente et permet d'expliquer nombre de mystères de l'affaire. Les lecteurs d'Ecrits de Paris, pas plus que ceux de mon livre, ne sont obligés de me suivre jusqu'au bout, mais au moins qu'ils retiennent quelques bases saines. À utiliser sans modération !

On nous gave de sornettes. Non, Esterhazy n'a pas été confondu par les experts en écriture. Les seules expertises officielles, effectuées par des professionnels, ont conclu que son écriture n'était pas celle du bordereau. Certes une kyrielle de témoins, parés de titres universitaires, sont venus dire que les deux écritures étaient identiques : mais tous sont des dreyfusards engagés, aucun n'a de compétences en graphologie. Certes des lettres providentielles d'Esterhazy sont réapparues, comportant des analogies d'écriture flagrantes : toutes sont suspectes d'avoir été refaites après coup et certaines ont une histoire si rocambolesque que les auteurs de la vulgate choisissent de la passer sous silence.

Non, les aveux d'Esterhazy ne prouvent rien du tout. Il a d'abord été acquitté, sinon avec la complicité des militaires, du moins à leur grande satisfaction car ils n'ont vu que du feu à ce qui se préparait. Cet acquittement (janvier 1898), qui donne lieu au célèbre « J'accuse » de Zola et lance la phase aiguë de la crise, met Esterhazy définitivement à l'abri de toute poursuite : c'est alors seulement qu'il avoue être l'auteur du bordereau, aveux rétractés, modifiés, renouvelés au gré des circonstances. Argument joker des dreyfusards, ces pseudoaveux ne donnent aucune explication satisfaisante.

Plus subtil, réservé aux connaisseurs, il y a aussi la dénonciation de Schwartzkoppen. Dans un ouvrage posthume, publié en 1930, celui-ci "avoue" que son informateur était bien Esterhazy. Parmi d'autres éléments suspects, je montre que des passages entiers de ce petit livre sont recopiés dans les œuvres de Joseph Reinach, le grand ordonnateur dreyfusard. Exit.

Non, car certains le croient, la Cour de cassation, en 1906, n'a pas établi la culpabilité d'Esterhazy dont le cas ne lui était nullement soumis.

Non, on n'a jamais pu établir ni qu'Esterhazy était en mesure de fournir les renseignements évoqués, ni qu'il était allé « en manœuvres » comme l'annonce l'auteur du bordereau - on sait même qu'il a commis un faux pour faire croire qu'il était au camp de Châlons lors d'essais du canon de 120. Les auteurs modernes, devant renoncer aux théories extravagantes de l'époque, telle une complicité avec le colonel Henry, se contentent d'une version soft, faisant de leur traître un petit espion de pacotille, mi-fou mi-escroc, ce qui permet de renoncer à toute démonstration. En ce qui concerne la trahison de 1894, le dossier d'Esterhazy est vide, bien plus vide que celui de Dreyfus.

Non, Esterhazy n'a pas été le jouet des services de renseignements lors des contacts qui s'établissent à l'automne 1897. Cet épisode particulièrement ténébreux et compromettant pour l'armée, surtout en un temps où l'espionnage était ressenti comme indigne d'un officier, est à l'origine de moult complications, l'état-major se trouvant contraint de désavouer un homme courageux et lucide comme du Paty de Clam, ennemi numéro un des dreyfusards. Je montre qu'il est bien plus plausible que ce soit Esterhazy qui ait piégé les militaires, Esterhazy téléguidé par les dreyfusards.

Le fait est qu'à ce moment toutes ses initiatives poussent à la réouverture du dossier Dreyfus, issue que les militaires repoussent tant qu'ils le peuvent, et sont d'un synchronisme parfait avec les démarches politiques du sénateur Scheurer-Kestener au même moment.

Non, Esterhazy n'est pas un vieil ami d'Edouard Drumont - s'il a ses entrées à la Libre Parole, c'est après en avoir forcé les portes en 1896, et ses interventions de 1897 à 1899 dans le quotidien antisémite ont pour principal résultat de ridiculiser le journal. En revanche, c'est une vieille relation des Rothschild ; philosémite affiché, témoin de Crémieu-Foa dans le duel de celui-ci contre Drumont en 1892, il arrive à soutirer des subsides de cette élite israélite, tôt mobilisée pour défendre son coreligionnaire. Il existe une lettre d'Esterhazy, de début 1895, offrant ses services à Edmond de Rothschild. Toujours à court d'argent, dénué de scrupules, il était bien l'homme à utiliser comme coupable de substitution.

Mais si Esterhazy n'est pas celui qu'on dit, il faut que le colonel Picquart, qui a découvert sa culpabilité à partir d'un nouveau document issu de la corbeille de Schwartzoppen, le Petit bleu, ne soit pas le preux chevalier que nous présente la vulgate. Les éléments existent étayant cette insolente hypothèse. Je montre par exemple que dès avril 1896, Picquart a établi une corrélation entre Esterhazy et Dreyfus, ce qui est contraire à toutes ses affirmations et dissimule forcément quelque chose.

MUR DE MENSONGES

Bien des coïncidences sont gênantes pour les dreyfusards. Simultanéité des actions de Picquart et de Mathieu Dreyfus en 1896, d'Esterhazy et de Scheurer-Kestner à l'automne 1897. Selon nos auteurs, tout cela serait fortuit. Comme il serait fortuit qu'Esterhazy soit dénoncé par sa cousine au moment où l'enquête contre lui piétine, puis quelques mois plus tard par son neveu dans un contexte qui permet de faire revenir Picquart en scène au moment précis où les dreyfusards en ont besoin. J'ai sorti tous ces faits de l'ombre. J'ai analysé des points cruciaux comme la façon dont Mathieu Dreyfus a eu connaissance du dossier secret : ce qu'on nous raconte ne tient pas, et l'officier qui a remis ledit dossier au conseil de guerre était Picquart...

Il faut savoir que les dreyfusards ont entouré leur propre histoire d'un mur de silence, voire de mensonges justifiés â l'époque pour des militants, mais qu'il est sidérant de voir pieusement respectés par de prétendus historiens (visions d'une voyante, vertu intransigeante de la famille réputée s'être abstenue de tout contact avec l'Allemagne, avec Scheurer - ce qui est faux, etc.) C'est en grattant cette croûte maintenant séculaire que j'ai dressé une liste de questions auxquelles une réponse cohérente est la duplicité d’Esterhazy au profit de Dreyfus.

LES ENJEUX

Ce qui pourrait n'être qu'une passionnante énigme policière sortie du passé est une histoire lourde d'implications politiques. Dreyfus, hypothétique victime d'une erreur judiciaire comme il y en a eu cent, est un personnage falot qui s'efface derrière sa cause. Aujourd'hui comme hier, on se s'engage pas pour ou contre Dreyfus, mais pour ou contre l'armée, pour ou contre l'ordre moral, pour ou contre les droits de l'individu, etc. Ce sont les dreyfusards qui ont placé l'affaire sur ce terrain idéologique, de façon irréversible à partir de « J'accuse ». Et les nationalistes se sont rués joyeusement dans la bataille. Avec le recul, on ne peut que regretter que de belles intelligences comme Maurras, Brunetière, Barrès aient accepté les enjeux dans les termes imposés par les dreyfusards : ou Dreyfus est coupable et l'autorité de l'Etat est intacte ; ou Dreyfus est innocent et l'armée, donc le sentiment patriotique, est intrinsèquement coupable. C'était prendre un risque énorme sur un cas individuel - alors qu'aucun d'entre eux ne connaissait le dossier !

Et cette attitude se crispe encore à la découverte du faux Henry. En 1898, il apparaît que le colonel Henry a introduit, en 1896, un faux document accablant Dreyfus dans un dossier décidément trop maigre. Au lieu d'une saine prudence politique, les nationaux se jettent à corps perdu dans la défense du faussaire... Tous en rang par deux derrière l'armée - qui accumule les maladresses ! Cette défense inconditionnelle a bloqué les esprits sur la culpabilité de Dreyfus, argument de foi (tout comme son innocence en est devenu un) les empêchant d'aller voir sérieusement du côté d’Esterhazy. Le meilleur livre antidreyfusards, Précis de l'affaire Dreyfus de Dutrait-Crozon, est symptomatique : puisque Dreyfus est coupable, Esterhazy est un homme de paille, inutile de chercher à le prouver. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire ! C'est la seule solution que je peux proposer.

Les dreyfusards, largement minoritaires au début, ont peu à peu réuni toutes les forces anticonservatrices. À partir de J'accuse, qualifié par Jules Guesde de « plus grand acte révolutionnaire du siècle », tout ce qui est antimilitariste et anticlérical se rallie à la cause de Dreyfus dont les potentialités apparaissent énormes : ce n'est plus d'une éventuelle erreur judiciaire qu'il est question, c'est la perversité des valeurs traditionnelles qui est en cause. Peu à peu, francs-maçons, opportunistes, socialistes vont se lancer dans la bataille, les derniers devant renoncer à l'antisémitisme, jusqu'alors autant « de gauche » que « de droite » ; mais l'innocente victime est un juif... cela exige quelques sacrifices. Les dreyfusards leur livrent clef en main une machine à détruire le prestige de l'armée (pourtant si républicaine...), donc du patriotisme, donc du clergé catholique, donc de cette vieille France qui croyait encore aux valeurs éternelles. Ils prennent, ils jouent et ils gagnent. Les gouvernements Waldeck-Rousseau, Combes sont directement issus de l'affaire. Les forces nationales sont réduites à la défensive, désormais en position d'accusés. Et pour longtemps.

CASSER LE MYTHE

L'Affaire Dreyfus a ficelé le nationalisme français dans le rôle du méchant, en grande partie par manque d'esprit critique. Je pense donc qu'il ne faut pas nous enferrer dans une défense à contretemps des positions antidreyfusardes, largement assises sur une méconnaissance du dossier et une confiance aveugle en des militaires qui ne la méritaient pas toujours. En revanche, il reste nécessaire de dénoncer la propagande dreyfusarde, de montrer que la belle histoire qu'on nous raconte est fondée sur des mensonges et des silences inacceptables. Casser le mythe, réclamer un vrai travail d'historien. Révisionnisme, encore et toujours...

Monique DELCROIX. Ecrits de Paris novembre 2010

*Dreyfus-Esterhazy, Réfutation de la vulgate, 2e édition 2010. 464 pages avec bibliographie et index, 25 € ou 29 € port compris. Editions Akribéia, 45/3 route de Vourles, F-69230 Saint-Genis-Laval.

Reprenons à zéro. D'abord il y a deux « affaires Dreyfus » : la première, celle de 1894, qui s'achève par la condamnation d'Alfred Dreyfus pour trahison ; la seconde qui commence dans les coulisses en 1896, devient publique à l'automne 1897 avec l'apparition d'Esterhazy présenté comme le véritable coupable, atteint son paroxysme en 1898 et s'achève en 1899 par une nouvelle condamnation de Dreyfus au procès de Rennes. La seconde cassation et la réhabilitation, en 1906, ne sont, pour dire vite, que les retombées d'une affaire déjà refroidie et politiquement jugée.

L'AFFAIRE DE 1894

En 1894, l'affaire est celle du "bordereau", note manuscrite trouvée dans la corbeille à papiers de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, Maximilien von Schwartzkoppen. L'origine est incontestable : nous connaissons aujourd'hui une masse de documents de même provenance, certains très importants, ainsi jetés à légère par un homme qui pratiquait pourtant fort sérieusement l'espionnage, avec des résultats tangibles. Mais nous sommes au XIXe siècle, aux balbutiements du Renseignement, qui se pratique alors avec des méthodes d'une grande naïveté à nos yeux (lunettes noires pour se dissimuler, petit trou dans les conduits pour écouter les conversations...) Les militaires français connaissent le sérieux de la source, mais ne peuvent la révéler. Cela donnera lieu à bien des complications... Le bordereau, anonyme, est une liste de cinq sujets sur lesquels l'auteur propose « quelques renseignements intéressants » qui semblent émaner de différents bureaux du ministère de la Guerre ; d'où l'idée de chercher parmi les officiers stagiaires. Un seul élément concret : l'écriture. Les comparaisons d'écriture mènent à Alfred Dreyfus.

26 septembre - 22 décembre : enquête, premiers interrogatoires, instruction, procès, condamnation, tout cela est mené au pas de charge. Un dossier secret a été remis au tribunal militaire à l'insu de la défense, contenant des pièces issues de la même source que le bordereau. Nous sommes en 1894, dans un contexte très tendu avec l'Allemagne, haïe-admirée depuis l'humiliante défaite de 1870 ; on ne badine pas avec la trahison ; on ne s'embarrasse pas de scrupules juridiques. Son pourvoi en cassation rejeté, Dreyfus est dégradé le 5 janvier 1895 et expédié à l'île du Diable.

Que peut-on dire de cette première phase ?

D'abord, rejeter énergiquement la version selon laquelle Alfred Dreyfus aurait été accusé parce qu'il était un officier israélite. C'est absolument faux. Cet argument de propagande de l'époque repose sur des allégations sans fondement, reprises et amplifiées par des auteurs qui se copient les uns et les autres (notamment une déclaration tronquée et altérée du colonel Sandherr que l'on retrouve partout). Rien ne l'étaye. Dreyfus a été repéré parce qu'on cherchait la "taupe" parmi les stagiaires étant passés par les différents bureaux de l'état-major et que son écriture ressemblait à celle du bordereau. Son attitude gênée lors des interrogatoires, ses réponses embarrassées, parfois contradictoires, ont fait le reste.

Ensuite, se débarrasser d'une légende tenace chez les antidreyfusards : non, Dreyfus n'a pas avoué. En aucun cas de vrais aveux au caractère officiel. Mais pas davantage ces bribes d'aveux qui lui auraient échappés le jour de la dégradation. Propos peu cohérents, d'interprétation aventureuse, recueillis dans des conditions de déréliction, rapportés tardivement dans des circonstances suspectes : rien à retenir de ces sornettes ni des sombres histoires qui les entourent (décès inexpliqués, etc.)

Enfin, regarder en face les faiblesses du procès, grosses des tempêtes à venir. La mise en accusation d'Alfred Dreyfus reposait sur de forts soupçons, sa culpabilité a emporté la sincère conviction des différents acteurs du drame. Et pourtant... Et pourtant les expertises d'écriture n'ont pas fait l'unanimité. Le contenu des notes énumérées dans le bordereau n'a pas été connu, ni même cerné par d'éventuels recoupements. Aucune des pièces du dossier secret n'incrimine formellement Dreyfus. C'est léger, très très léger... On a établi qu'il pouvait connaître les thèmes évoqués, non qu'il les a connus ; on n'a pu trouver de mobile, l'accusé étant fortuné, son appartenance à des cercles de jeu évoquée mais non prouvée ; on a mis en évidence le caractère fureteur, rancunier, antipathique du personnage. Tout cela, exact, ne fait pas un coupable.

Ajoutons que le procès de Rennes, qui a fait la lumière sur beaucoup de points, n'a pas apporté plus de preuves contre Dreyfus. Sa condamnation, à cinq voix contre deux, pour trahison « avec circonstances atténuantes » (lesquelles ?! Il est stupéfiant que les militaristes se soient réjouis de pareil verdict...) porte la trace des doutes éprouvés par les juges.

Alors ?

Coupable ? Innocent ? Sincèrement je ne sais pas, et je ne pense pas qu'on puisse savoir sans retrouver les fameuses notes livrées à l'Allemagne, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Alfred Dreyfus serait relaxé au bénéfice du doute. Le contexte de l'époque, l'horreur qu'inspirait la trahison (à comparer avec la pédomanie de nos jours), la volonté d'un châtiment exemplaire, peuvent expliquer les carences du procès de 1894. Mais cela ne saurait les justifier, ni constituer une caution historique. Non, un tribunal militaire n'est pas infaillible ! Et il est bien dommage que les nationalistes de l'époque ne se soient pas rangés derrière l'avis d'Urbain Gohier, très tôt partisan de la révision d'une condamnation qui « en violant les garanties que la loi accorde à tout accusé [...] créait un précédent qui pouvait être employé contre n'importe quel citoyen français n'épousant pas les idées du gouvernement ».

ESTERHAZY

Coupable ? Pas sûr, ce qui suffit pour un acquittement juridique. Innocent ? Jamais les partisans de Dreyfus n'auraient pu imposer cet acquittement historique sans le secours d'un « vrai coupable » : Esterhazy.

Allons droit au but. J'ai acquis la conviction qu'Esterhazy a été stipendié par les dreyfusards pour endosser la culpabilité. Cette hypothèse, évidemment dénigrée par les auteurs actuels, a été évoquée en son temps par les antidreyfusards, voire même affirmée, mais jamais étayée sérieusement. Elle nécessite une connaissance approfondie de l'affaire (impossible de faire simple...), elle reste une hypothèse au sens strict où je n'en apporte pas la preuve formelle, mais elle repose sur des arguments solides, elle est cohérente et permet d'expliquer nombre de mystères de l'affaire. Les lecteurs d'Ecrits de Paris, pas plus que ceux de mon livre, ne sont obligés de me suivre jusqu'au bout, mais au moins qu'ils retiennent quelques bases saines. À utiliser sans modération !

On nous gave de sornettes. Non, Esterhazy n'a pas été confondu par les experts en écriture. Les seules expertises officielles, effectuées par des professionnels, ont conclu que son écriture n'était pas celle du bordereau. Certes une kyrielle de témoins, parés de titres universitaires, sont venus dire que les deux écritures étaient identiques : mais tous sont des dreyfusards engagés, aucun n'a de compétences en graphologie. Certes des lettres providentielles d'Esterhazy sont réapparues, comportant des analogies d'écriture flagrantes : toutes sont suspectes d'avoir été refaites après coup et certaines ont une histoire si rocambolesque que les auteurs de la vulgate choisissent de la passer sous silence.

Non, les aveux d'Esterhazy ne prouvent rien du tout. Il a d'abord été acquitté, sinon avec la complicité des militaires, du moins à leur grande satisfaction car ils n'ont vu que du feu à ce qui se préparait. Cet acquittement (janvier 1898), qui donne lieu au célèbre « J'accuse » de Zola et lance la phase aiguë de la crise, met Esterhazy définitivement à l'abri de toute poursuite : c'est alors seulement qu'il avoue être l'auteur du bordereau, aveux rétractés, modifiés, renouvelés au gré des circonstances. Argument joker des dreyfusards, ces pseudoaveux ne donnent aucune explication satisfaisante.

Plus subtil, réservé aux connaisseurs, il y a aussi la dénonciation de Schwartzkoppen. Dans un ouvrage posthume, publié en 1930, celui-ci "avoue" que son informateur était bien Esterhazy. Parmi d'autres éléments suspects, je montre que des passages entiers de ce petit livre sont recopiés dans les œuvres de Joseph Reinach, le grand ordonnateur dreyfusard. Exit.

Non, car certains le croient, la Cour de cassation, en 1906, n'a pas établi la culpabilité d'Esterhazy dont le cas ne lui était nullement soumis.

Non, on n'a jamais pu établir ni qu'Esterhazy était en mesure de fournir les renseignements évoqués, ni qu'il était allé « en manœuvres » comme l'annonce l'auteur du bordereau - on sait même qu'il a commis un faux pour faire croire qu'il était au camp de Châlons lors d'essais du canon de 120. Les auteurs modernes, devant renoncer aux théories extravagantes de l'époque, telle une complicité avec le colonel Henry, se contentent d'une version soft, faisant de leur traître un petit espion de pacotille, mi-fou mi-escroc, ce qui permet de renoncer à toute démonstration. En ce qui concerne la trahison de 1894, le dossier d'Esterhazy est vide, bien plus vide que celui de Dreyfus.

Non, Esterhazy n'a pas été le jouet des services de renseignements lors des contacts qui s'établissent à l'automne 1897. Cet épisode particulièrement ténébreux et compromettant pour l'armée, surtout en un temps où l'espionnage était ressenti comme indigne d'un officier, est à l'origine de moult complications, l'état-major se trouvant contraint de désavouer un homme courageux et lucide comme du Paty de Clam, ennemi numéro un des dreyfusards. Je montre qu'il est bien plus plausible que ce soit Esterhazy qui ait piégé les militaires, Esterhazy téléguidé par les dreyfusards.

Le fait est qu'à ce moment toutes ses initiatives poussent à la réouverture du dossier Dreyfus, issue que les militaires repoussent tant qu'ils le peuvent, et sont d'un synchronisme parfait avec les démarches politiques du sénateur Scheurer-Kestener au même moment.

Non, Esterhazy n'est pas un vieil ami d'Edouard Drumont - s'il a ses entrées à la Libre Parole, c'est après en avoir forcé les portes en 1896, et ses interventions de 1897 à 1899 dans le quotidien antisémite ont pour principal résultat de ridiculiser le journal. En revanche, c'est une vieille relation des Rothschild ; philosémite affiché, témoin de Crémieu-Foa dans le duel de celui-ci contre Drumont en 1892, il arrive à soutirer des subsides de cette élite israélite, tôt mobilisée pour défendre son coreligionnaire. Il existe une lettre d'Esterhazy, de début 1895, offrant ses services à Edmond de Rothschild. Toujours à court d'argent, dénué de scrupules, il était bien l'homme à utiliser comme coupable de substitution.

Mais si Esterhazy n'est pas celui qu'on dit, il faut que le colonel Picquart, qui a découvert sa culpabilité à partir d'un nouveau document issu de la corbeille de Schwartzoppen, le Petit bleu, ne soit pas le preux chevalier que nous présente la vulgate. Les éléments existent étayant cette insolente hypothèse. Je montre par exemple que dès avril 1896, Picquart a établi une corrélation entre Esterhazy et Dreyfus, ce qui est contraire à toutes ses affirmations et dissimule forcément quelque chose.

MUR DE MENSONGES

Bien des coïncidences sont gênantes pour les dreyfusards. Simultanéité des actions de Picquart et de Mathieu Dreyfus en 1896, d'Esterhazy et de Scheurer-Kestner à l'automne 1897. Selon nos auteurs, tout cela serait fortuit. Comme il serait fortuit qu'Esterhazy soit dénoncé par sa cousine au moment où l'enquête contre lui piétine, puis quelques mois plus tard par son neveu dans un contexte qui permet de faire revenir Picquart en scène au moment précis où les dreyfusards en ont besoin. J'ai sorti tous ces faits de l'ombre. J'ai analysé des points cruciaux comme la façon dont Mathieu Dreyfus a eu connaissance du dossier secret : ce qu'on nous raconte ne tient pas, et l'officier qui a remis ledit dossier au conseil de guerre était Picquart...

Il faut savoir que les dreyfusards ont entouré leur propre histoire d'un mur de silence, voire de mensonges justifiés â l'époque pour des militants, mais qu'il est sidérant de voir pieusement respectés par de prétendus historiens (visions d'une voyante, vertu intransigeante de la famille réputée s'être abstenue de tout contact avec l'Allemagne, avec Scheurer - ce qui est faux, etc.) C'est en grattant cette croûte maintenant séculaire que j'ai dressé une liste de questions auxquelles une réponse cohérente est la duplicité d’Esterhazy au profit de Dreyfus.

LES ENJEUX

Ce qui pourrait n'être qu'une passionnante énigme policière sortie du passé est une histoire lourde d'implications politiques. Dreyfus, hypothétique victime d'une erreur judiciaire comme il y en a eu cent, est un personnage falot qui s'efface derrière sa cause. Aujourd'hui comme hier, on se s'engage pas pour ou contre Dreyfus, mais pour ou contre l'armée, pour ou contre l'ordre moral, pour ou contre les droits de l'individu, etc. Ce sont les dreyfusards qui ont placé l'affaire sur ce terrain idéologique, de façon irréversible à partir de « J'accuse ». Et les nationalistes se sont rués joyeusement dans la bataille. Avec le recul, on ne peut que regretter que de belles intelligences comme Maurras, Brunetière, Barrès aient accepté les enjeux dans les termes imposés par les dreyfusards : ou Dreyfus est coupable et l'autorité de l'Etat est intacte ; ou Dreyfus est innocent et l'armée, donc le sentiment patriotique, est intrinsèquement coupable. C'était prendre un risque énorme sur un cas individuel - alors qu'aucun d'entre eux ne connaissait le dossier !

Et cette attitude se crispe encore à la découverte du faux Henry. En 1898, il apparaît que le colonel Henry a introduit, en 1896, un faux document accablant Dreyfus dans un dossier décidément trop maigre. Au lieu d'une saine prudence politique, les nationaux se jettent à corps perdu dans la défense du faussaire... Tous en rang par deux derrière l'armée - qui accumule les maladresses ! Cette défense inconditionnelle a bloqué les esprits sur la culpabilité de Dreyfus, argument de foi (tout comme son innocence en est devenu un) les empêchant d'aller voir sérieusement du côté d’Esterhazy. Le meilleur livre antidreyfusards, Précis de l'affaire Dreyfus de Dutrait-Crozon, est symptomatique : puisque Dreyfus est coupable, Esterhazy est un homme de paille, inutile de chercher à le prouver. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire ! C'est la seule solution que je peux proposer.

Les dreyfusards, largement minoritaires au début, ont peu à peu réuni toutes les forces anticonservatrices. À partir de J'accuse, qualifié par Jules Guesde de « plus grand acte révolutionnaire du siècle », tout ce qui est antimilitariste et anticlérical se rallie à la cause de Dreyfus dont les potentialités apparaissent énormes : ce n'est plus d'une éventuelle erreur judiciaire qu'il est question, c'est la perversité des valeurs traditionnelles qui est en cause. Peu à peu, francs-maçons, opportunistes, socialistes vont se lancer dans la bataille, les derniers devant renoncer à l'antisémitisme, jusqu'alors autant « de gauche » que « de droite » ; mais l'innocente victime est un juif... cela exige quelques sacrifices. Les dreyfusards leur livrent clef en main une machine à détruire le prestige de l'armée (pourtant si républicaine...), donc du patriotisme, donc du clergé catholique, donc de cette vieille France qui croyait encore aux valeurs éternelles. Ils prennent, ils jouent et ils gagnent. Les gouvernements Waldeck-Rousseau, Combes sont directement issus de l'affaire. Les forces nationales sont réduites à la défensive, désormais en position d'accusés. Et pour longtemps.

CASSER LE MYTHE

L'Affaire Dreyfus a ficelé le nationalisme français dans le rôle du méchant, en grande partie par manque d'esprit critique. Je pense donc qu'il ne faut pas nous enferrer dans une défense à contretemps des positions antidreyfusardes, largement assises sur une méconnaissance du dossier et une confiance aveugle en des militaires qui ne la méritaient pas toujours. En revanche, il reste nécessaire de dénoncer la propagande dreyfusarde, de montrer que la belle histoire qu'on nous raconte est fondée sur des mensonges et des silences inacceptables. Casser le mythe, réclamer un vrai travail d'historien. Révisionnisme, encore et toujours...

Monique DELCROIX. Ecrits de Paris novembre 2010

*Dreyfus-Esterhazy, Réfutation de la vulgate, 2e édition 2010. 464 pages avec bibliographie et index, 25 € ou 29 € port compris. Editions Akribéia, 45/3 route de Vourles, F-69230 Saint-Genis-Laval.

« Les génocides de Staline » de Norman M. Naimark

Livre présenté par Camille Galic.

En ce soixantième anniversaire de la mort (dans son lit, et couvert d’honneurs) du « Petit Père des peuples », est-il enfin temps d’admettre que les similitudes « entre le nazisme et le stalinisme sont trop nombreuses pour être ignorées » et qu’ « en fin de compte », si Adolf Hitler fut un génocideur, Joseph Staline le fut aussi ? C’est la conclusion du grand universitaire américain Norman M. Naimark, spécialiste de l’ère soviétique à l’université de Stanford, dans son livre court et assez mal écrit mais dense, « Les génocides de Staline ». C.G.

Pour beaucoup d’entre nous, et bien avant la publication du Livre noir du communisme

(Robert Laffont, 1997) dû à Stéphane Courtois, le caractère génocidaire

des régimes issus du marxisme-léninisme était une évidence, l’ancien zek croate (et ci-devant trotskiste) Ante Ciliga l’ayant par exemple établi dès 1938 dans Au pays du grand mensonge (Gallimard). Mais le sujet reste explosif.

Peut-on comparer « crimes soviétiques » et « horreurs nazies » ?

Moins en raison, désormais, de l’opposition des communistes que de

l’OPA lancée par Israël et la diaspora sur le terme de génocide ainsi

que l’explique Naimark dans un premier chapitre (« La question du

génocide ») passablement embarrassé et plein de formules propitiatoires

sur la barbarie du IIIe Reich et l’unicité de la Shoah qui,

« pour nombre de raisons, doit être considéré comme le pire cas de

génocide de l’époque moderne » ainsi qu’il le répète in fine à

l’usage de ceux qui n’auraient pas compris. « L’horreur fondamentale

inspirée par l’Holocauste, insiste ainsi l’universitaire états-unien,

influence à juste titre notre appréhension d’un certain nombre de

questions politiques et morales importantes. Du fait précisément que

l’Union soviétique eut un rôle primordial dans la victoire sur le

nazisme et perdit 27 millions de citoyens contre le monstre qui engendra

Auschwitz et Babi Yar, il existe une réticence considérable et

compréhensible à classer les crimes soviétiques dans la même catégorie

que les horreurs nazies. »

Cela constaté, il faut passer aux choses sérieuses, c’est-à-dire à

l’examen des faits. Et ceux-ci sont accablants, qu’il s’agisse de la

liquidation des « ennemis de classe » ou de celle de peuples catalogués

comme potentiellement dangereux pour l’avenir radieux du socialisme.

Après la dékoulakisation, l’Holodomor

Parmi les premiers, les Koulaks, surnom d’ailleurs obscène donné aux

paysans aisés. Plusieurs « dizaines de milliers » d’entre eux furent

« rapidement éliminés » en 1929 et « plus de deux millions » envoyés au

Goulag où 250.000 succombèrent « dans la seule période 1932-1933 ». Une

cadence que l’on devait revoir au moment des grandes purges organisées

par Staline à la fin des années 1930 et destinées à décapiter toute

opposition… et toute concurrence, la famille et l’entourage (parfois

simplement professionnel) des adversaires et des rivaux potentiels du

maître du Kremlin étant sur son ordre exprès « exécutés comme des

chiens » et, dans le meilleur des cas, déportés dans ce que Soljenitsyne

devait appeler l’archipel.

Parmi les seconds, les Baltes, les Polonais (22.000 morts dont

Staline tenta jusqu’à Nuremberg de faire endosser la responsabilité au

chancelier allemand) et les Ukrainiens trop attachés à leurs traditions

et à leurs spécificités, religieuses notamment, et donc réputés

réfractaires à l’idéologie communiste. D’où la terrifiante

« Holodomor », famine systématiquement organisée en Ukraine par Lazare

Moïsseïevitch Kaganovitch – qui, lui aussi, mourut dans son lit, presque

centenaire. Cette disette sans précédent fit au minimum 6 à 7 millions

de morts et entraîna cannibalisme et nécrophagie dans « un cycle de

dé-civilisation » dûment programmé, selon Naimark.

La moitié des Tatars et 38% des Kazakhs anéantis !

Mais l’historien mentionne d’autres cas qui sont moins connus, tel

celui des Tatars de Crimée, des Tchétchènes et des Ingouches,

massivement déportés et dispersés dans des déserts d’Asie centrale car

« destinés à l’élimination, sinon physique, du moins en tant que

nationalités ayant leur identité propre ». Résultat : sur les 190.000

Tatars déplacés, « 70.000 à 90.000 moururent pendant les premières

années d’exil », du fait de la faim et des conditions climatiques

extrêmes succédant à d’interminables acheminements en train, sans eau ni

nourriture – ce qui devait être dix ans plus tard le lot des Allemands

chassés des territoires germaniques de l’Europe de l’Est et eux aussi

« expulsés » dans des conditions inhumaines, tragédie tacitement

occultée mais récemment dévoilée par un autre universitaire américain,

R. M. Douglas (*).

Autre région sinistrée et délibérément dépeuplée car on connaissait à

Moscou l’ampleur des réserves en hydrocarbures du territoire, le

Kazakhstan : « Le nombre de décès attribuables à la famine fut de 1,45

million, 38% de la population. » Si l’on ajoute que « beaucoup de

Kazakhs furent abattus parce qu’ils essayaient de fuir leur pays », le

génocide est ici aussi avéré. De même que dans le cas d’ethnies

sibériennes jugées par Staline « irrationnelles » car numériquement

insignifiantes… et donc non viables de toute façon !

Qu’en disent nos belles âmes toujours si sensibles, à juste titre, au

sort réservé aux Indiens des deux Amériques par les Espagnols puis les

Yankees ?

L’indécent hommage de L’Huma

Nonobstant, la plupart des démocrates patentés y allèrent le 5 mars

1953 de leur hommage ému au grand disparu. En France, cependant qu’une

minute de silence était observée à l’Assemblée nationale à la demande du

président Herrriot, Le Monde, déjà « quotidien de référence »,

célébrait en Staline « l’homme qui a réconcilié la Russie et la

révolution au point de les rendre inséparables » et qui « a aussi permis

à l’homme de remporter sur la nature quelques-unes de ses plus

magnifiques victoires » – on sait au prix de quels désastres pour

l’environnement, tel l’assèchement de la mer d’Aral. Et L’Humanité, fidèle à elle-même, titrait à sa une sur « Le deuil de tous les peuples ».

Ceux, du moins, qui avaient survécu au génocidaire Staline… Lequel

n’avait d’ailleurs rien inventé (M. Naimark n’insiste pas suffisamment

sur ce point) mais simplement porté à son paroxysme le système hérité de

Lénine, créateur dès son décret de décembre 1917 des Kontzentratzionyé lageri,

autrement dit des camps de concentration où devait périr, exécutés ou

malades, affamés et à bout de forces, plus du dixième de la population

soviétique de l’époque.

Normam M. Naimark, Les génocides de Staline, Ed. L’Arche 2012, 140 pages avec notes, 15 €. Traduction de Jean Pouvelle.

Note :

Trois livres sur les relations germano-soviétiques de 1918 à 1944

La

problématique complexe des relations germano-soviétiques revient sur le

tapis en Allemagne Fédérale depuis quelque temps. Trois livres se sont

penchés sur la question récemment, illustrant leurs propos de textes

officiels ou émanant de personnalités politiques. Pour connaître

l'arrière-plan de l'accord Ribbentrop-Molotov, l'historien britannique

Gordon Lang, dans le premier volume de son ouvrage,

♦ “... Die Polen verprügeln...” : Sowjetische Kriegstreibereien bei der deutschen Führung 1920 bis 1941

[1er vol. : 1914 bis 1937, Askania-Weißbuchreihe, Lindhorst, 1988, 176 p. ; cf. aussi vol. 2 : von 1936 bis 1945,

1989, 176 p.] retrace toute l'histoire des rapprochements entre

l'Allemagne et l'URSS, isolée sur la scène diplomatique, contre les

puissances bénéficiaires du Traité de Versailles et contre l'État

polonais né en 1919 et hostile à tous ses voisins. L'enquête de Gordon

Lang est minutieuse et, en tant que Britannique, il se réfère aux

jugements sévères que portait David Lloyd George sur la création de

l'État polonais. Lloyd George, en effet, écrivait :

« La proposition de la Commission polonaise, de placer 2.100.000 Allemands sous la domination d'un peuple qui, jamais dans l'histoire, n'avait démontré la capacité de se gouverner soi-même, doit nécessairement déboucher tôt ou tard sur une nouvelle guerre en Europe orientale ».

Le

Premier Ministre gallois n'a pas été écouté. John Maynard Keynes, qui

quitta la table de négociation en guise de protestation, n'eut pas

davantage l'oreille des Français qui voulaient à tout prix installer un

État ami sur les rives de la Vistule. Notable exception, le Maréchal

Foch dit avec sagesse : « Ce n'est pas une paix. C'est un armistice qui

durera vingt ans ».

Ni

les Soviétiques, exclus de Versailles et virtuellement en guerre avec

le monde entier, ni les Allemands, punis avec la sévérité extrême que

l'on sait, ne pouvaient accepter les conditions du Traité. Leurs

intérêts devaient donc immanquablement se rencontrer. En Allemagne, les

troupes gouvernementales et les Corps Francs matent les insurrections

rouges, tandis que Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés.

D'autres chefs rouges, en revanche, furent courtisés par le gouvernement

anti-bolchévique, dont Radek, emprisonné à Berlin-Moabit puis transféré

en résidence surveillée, et Viktor Kopp, venu de Moscou pour suggérer

au Directeur du Département de l'Est du Ministère des Affaires

Étrangères allemand, le baron Adolf Georg Otto von Maltzan, de jeter les

bases d'une coopération entre l'Armée Rouge et la Reichswehr pour lutter contre la Pologne.

Maltzan

écrivit, immédiatement après l'entrevue, un mémorandum qui stipulait en

substance que, vu l'échec des négociations à Copenhague entre

Britanniques et Soviétiques, Lénine voulait éliminer la Pologne, pion

des Occidentaux, afin de faire fléchir Londres. Pour réaliser cet

objectif, il fallait combiner une entente entre Russes et Allemands.

Maltzan explique que l'Allemagne ne marchera jamais avec les Français

pour sauver la Pologne, que la Reichswehr, réduite à 100.000

hommes, suffisait à peine pour maintenir l'ordre intérieur, et que des

relations avec l'URSS s'avèrraient illusoires tant que la propagande

bolchévique vitupérait contre le gouvernement de Berlin et créer des

désordres dans la rue. Kopp promit de mettre en frein à cette propagande

et suggéra les bases d'un accord commercial, mettant dans la balance

l'or russe à échanger contre des locomotives et des machines-outils

allemandes.

[La situation militaire en Europe au lendemain de Versailles. Le Reich est coincé dans l'étau franco-polono-tchèque qui aligne en pied de paix 1.015.000 hommes et en pied de guerre 8.200.000 hommes. Face à cette masse formidable, la Reichswehr ne peut aligner que 100.000 hommes. La diplomatie allemande jouera donc la carte russe, de façon à coincer la Pologne entre l'Armée Rouge et ses frontières. Quand les milices communistes et national-socialistes tiendront la rue en excitant les masses contre les clauses de Versailles, la Reichswehr s'avèrera insuffisante pour maintenir l'ordre intérieur.]

L'objectif soviétique : renforcer l'industrie allemande et faire vaciller l'Empire Britannique

Au

cours des mois qui suivirent, il apparut clairement que l'objectif des

Soviétiques était de renforcer l'industrie allemande, de façon à s'en

servir comme “magasin” pour moderniser la Russie, dont l'objectif

politique n'était pas, pour l'instant, de porter la révolution mondiale

en Europe, mais de jeter son dévolu sur l'Asie, l'Asie Mineure, la Perse

et l'Afghanistan et de susciter des troubles en Égypte et aux Indes,

afin de faire vaciller l'Empire britannique. En juillet 1920, Kopp

revient à la charge et fait savoir que l'URSS souhaite le retour à

l'Allemagne du Corridor de Dantzig, afin de faciliter les communications

commerciales entre le Reich et la Russie, via la Poméranie et

la Prusse Orientale. L'aile gauche du parti socialiste polonais reçut

l'ordre de Moscou de réclamer le retour aux frontières de 1914,

réduisant la Pologne à la province russe qu'elle avait été de 1815 à

1918.

L'objectif

des Allemands, surtout de l'état-major du Général von Seeckt, et des

Soviétiques était de contourner tout éventuel blocus britannique et de

briser la volonté française de balkaniser l'Europe centrale.

L'élimination militaire de la Pologne et l'entente germano-russe

pèseraient d'un tel poids que jamais les armées françaises exsangues

n'oseraient entrer en Allemagne puisqu'un tel geste serait voué à un

cuisant échec. Seeckt, avec son armée insignifiante, devait menacer

habilement les Français tout en ne les provoquant pas trop, de façon à

ce qu'ils ne déclenchent pas une guerre d'encerclement avant que les

Russes ne puissent intervenir.

mardi 26 mars 2013

25 mars 1821 Guerre d'indépendance de la Grèce

Le 25 mars 1821, en Grèce, l'archevêque de Patras donne le signal de la rébellion contre la tutelle ottomane.

En moins de dix ans mais au prix de grandes souffrances et avec le

concours précieux des Occidentaux, les Grecs vont obtenir l'indépendance

d'une petite partie de leurs terres, incluant l'Attique (Athènes), le

Péloponnèse et le sud de l'Épire.

Le nouvel État balkanique, pauvre, de tradition byzantine et aux contours indécis, va dès lors se bâtir une identité nationale en cultivant le souvenir de l'Antiquité et en appelant les riches Grecs de la diaspora à le rejoindre.

Joseph Savès.

La célèbre toile d'Eugène Delacroix,

présentée au Salon de 1824, évoque de cruels massacres qui firent

70.000 victimes en avril 1822. Elle a contribué à faire pencher

l'opinion occidentale en faveur des Grecs et à déclencher en 1827

l'opération anglo-franco-russe de Navarin, de même qu'une autre toile

très célèbre du même artiste : La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826, musée de Bordeaux).

Entre faveur et oppression

Après la chute de l'empire byzantin et la prise de Constantinople

en 1453 par les Turcs, les Grecs ont appris à vivre sous l'autorité du

sultan ottoman. Leur sort est, il est vrai, très différent selon qu'ils

appartiennent à la bourgeoisie citadine ou à la paysannerie.

La bourgeoisie commerçante regroupée autour du patriarche grec de Constantinople, dans le quartier du Phanar

conserve une grande influence à la cour du sultan en raison de sa

richesse et de son rôle d'intermédiaire entre l'administration ottomane

et les sujets chrétiens de l'empire (ils sont majoritaires dans la

capitale elle-même jusqu'à la la Grande Guerre).

Ces bourgeois que l'on appelle Phanariotes obtiennent même

le droit d'administrer pour leur compte les provinces roumaines

semi-autonomes de Valachie et de Moldavie. Mais leur prospérité demeure

fragile et subordonnée au bon vouloir et aux caprices du sultan.

Tout autre est le sort des paysans et des villageois grecs, tant en

Asie mineure qu'en Grèce continentale et dans le Péloponnèse. Ceux-là

sont durement exploités par les fonctionnaires ottomans, par ailleurs

incapables d'assurer la sécurité indispensable au développement

économique et social.

Rébellions brouillonnes

Dès le XVIIIe siècle, les tsars de Russie lorgnent avec convoitise

sur l'empire ottoman, en rapide déclin, et instrumentalisent à leur

profit leurs affinités religieuses avec les Grecs orthodoxes.

C'est ainsi qu'en 1770, Catherine II

pousse à la rébellion les paysans du Péloponnèse mais les lâche presque

aussitôt en concluant avec le sultan le traité de Kütchük-Kaïnardji.

Elle récidive en 1786 avec les Souliotes d'Épire (nord-ouest de la

péninsule), lesquels sont férocement écrasés par le pacha de Janina, Ali pacha.

À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, des Grecs

libéraux, sensibles aux idéaux de la Révolution française, commencent à

rêver d'indépendance. Le déclin de l'empire ottoman et l'occupation des

îles Ioniennes par les Français, à partir de 1797, les y incitent.

Le tsar de Russie Alexandre 1er se montre lui-même réceptif à leurs

revendications. L'un de ses aides de camp grecs, Alexandre Ypsilanti,

prend la tête d'une association secrète de notables grecs des bords de

la mer Noire, l'Hétairie.

En 1821, il tente de soulever les chrétiens de Roumanie. C'est un

échec, ces derniers n'éprouvant guère de sympathie pour les Grecs qui

les ont longtemps exploités.

La même année, un autre appel à la révolte est lancé par Ali pacha.

Celui-ci est entré en rébellion contre le sultan. En s'alliant avec ses

anciennes victimes, il tente de se sortir du siège de la forteresse de

Janina (Épire) par les armées du sultan. Son appel est mieux entendu que

le précédent.

Douloureuse guerre d'indépendance

Finalement, l'insurrection décisive part du Péloponnèse et plus

précisément de Patras, un grand port situé à l'ouest de la péninsule, où

l'apôtre Saint André aurait été martyrisé. Elle est déclenchée par l'archevêque Germanos.

Les Grecs commencent par massacrer des Turcs de leur région. Et les

Turcs ripostent en massacrant des Grecs d'Istamboul ! Il s'ensuit une

très dure guerre. Elle est d'abord favorable aux Grecs qui s'emparent

d'Athènes et des îles de la mer Égée.

Un congrès national réuni à Épidaure, au coeur du Péloponnèse,

proclame l'indépendance unilatérale de la Grèce dès le 12 janvier 1822

et appelle à l'aide les nations chrétiennes. Mais les insurgés ne

tardent pas à s'affaiblir du fait des luttes intestines entre factions

et les Turcs reprennent l'offensive dès le mois suivant.

Ils viennent à bout de la rébellion d'Ali Pacha et, en avril 1822,

massacrent la population de l'île de Chio, ce qui suscite l'indignation

de l'opinion occidentale. Les gouvernements européens n'entendent pas

pour autant intervenir, en vertu du principe de légitimité défendu par

la Sainte Alliance. Mais de nombreux Européens s'engagent comme volontaires aux côtés des insurgés grecs.

Le sultan Mahmoud II, qui n'arrive pas à mettre fin à l'insurrection,

fait appel à son vassal, le vice-roi d'Égypte Méhémet Ali. Celui-ci lui

envoie une armée commandée par son fils Ibrahim pacha, avec une flotte

formée par... des spécialistes français rescapés de l'équipée napoléonienne.

Les troupes égyptiennes occupent la Crète puis reconquièrent le

Péloponnèse et assiègent Athènes. Elles remontent le long du golfe de

Corinthe jusqu'à Missolonghi. Le poète anglais Lord Byron,

qui fait partie des volontaires étrangers, meurt de maladie pendant le

siège de la forteresse. Les défenseurs se font finalement sauter plutôt

que de se rendre le 25 avril 1826. À Athènes, l'Acropole défendue par le

colonel français Fabvier résiste jusqu'au 5 juin 1827.

La guerre a déjà fait 200.000 morts parmi les Grecs.

Les Occidentaux interviennent

En Occident et en France en particulier, des comités de philhellènes

se multiplient dans les milieux libéraux, appelant les gouvernements à

intervenir aux côtés des Grecs contre les Turcs. Les gouvernements

occidentaux s'y décident à contrecoeur. La France, l'Angleterre et la

Russie font une offre de médiation le 6 juillet 1827 mais le sultan la

repousse... On est dans l'impasse.

Faute de mieux, les Occidentaux envoient une flotte conjointe vers le

Péloponnèse. Il ne doit s'agir que d'une démonstration de force mais,

dans le golfe de Navarin, celle-ci va dégénérer en bataille navale. La flotte turco-égyptienne est détruite.

Pour ne rien arranger, les troupes russes s'apprêtent là-dessus à envahir le territoire ottoman...

Enfin l'indépendance

Le sultan Mahmoud II se résigne à signer un traité à Andrinople, le

14 septembre 1829, par lequel il reconnaît à la Grèce une très large

autonomie.

Par le protocole de Londres

du 3 février 1830, il confirme l'indépendance d'une partie de la Grèce

historique. Le nouvel État est limité au Péloponnèse, à la région

d'Athènes et aux îles Cyclades (au total à peine 700.000 habitants, soit

beaucoup moins que l'ensemble des communautés grecques dispersées dans

le reste de l'empire ottoman). Pour les habitants de cette petite Grèce,

c'en est fini de quatre siècles d'occupation ottomane.

lundi 25 mars 2013

Nombre d’or

Le nombre d’or est tiré de la suite mathématique de Fibonacci

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…) : chaque terme est égal à

la somme des deux nombres qui l’ont immédiatement précédé.

Plus on va loin dans la série, plus le résultat de la division d’un nombre par le précédent tend vers 1,618 (nombre d’or). Inversement, si l’on divise un nombre de la suite par le suivant, on obtiendra un résultat qui tend vers 0,618 (ratio d’or).

Le nombre d’or a été utilisé

dans le domaine de l’art (peinture, architecture, musique…), mais on le

rencontre également dans la nature (de la spirale logarithmique d’une

coquille d’escargot à celle d’une galaxie, en passant par les

proportions du corps ou du visage humain).

Dans le domaine de l’analyse technique,

le nombre d’or, ou le ratio d’or, est utilisé pour évaluer le potentiel

des cycles (extension des vagues de 1,618 ou correction des vagues de

0,618).

Ainsi, par exemple, la vague C mesure

très souvent 1,618 fois l’amplitude de la vague 1. Les ratios de

Fibonacci sont employés en pourcentage : 38,2 %, 50 % ou 61,8 %.

IL Y A 300 ANS La chance ne sourit qu'aux audacieux

Ouverte

en 1701, la guerre de succession d'Espagne épuisa la France et l'Europe

jusqu'en 1714, où elle se conclut par une paix favorable à Louis XIV,

dans la continuité d'une victoire décisive obtenue à Denain, deux ans

plus tôt, par le maréchal de Villars.

Cette année-là, le soixante-neuvième de son règne, Louis XIV, soixante-quatorze ans, engagé dans la guerre dite de Succession d'Espagne, voyait se liguer contre lui l'Europe presque tout entière. L'heure était grave : pour le royaume, pas encore guéri des méfaits matériels et moraux causés par l'hiver terrible de 1709, et pour la famille royale elle-même, éprouvée par des deuils tragiques. Mais le roi de France, qui avait accepté, en 1700, la couronne d'Espagne pour son petit-fils le duc d'Anjou, lequel devint alors Philippe V, entendait maintenir coûte que coûte un Bourbon sur le trône d'outre-Pyrénées, non par orgueil familial ou national, mais tout simplement pour empêcher qu'un jour la France fût à nouveau prise en tenaille et que fût rompu le difficile équilibre européen. L'enjeu était de très grande politique.

L'appel de Louis XIV

L'intention de l'Europe coalisée était bel et bien de ruiner et de démembrer le royaume capétien. Il fallait résister jusqu'au bout, quel que fût le désir de paix, et expliquer à l'opinion publique que c'étaient les ennemis qui nous obligeaient à poursuivre la guerre... On conseilla au roi de réunir les états généraux, mais il ne voulut point recourir à ce remède dangereux. Il préféra écrire une lettre, un appel aux Français qui fut lu dans toutes les églises et placardé sur tous les murs publics du royaume. Les Français répondirent par un nouvel élan, montrant une nouvelle fois la faculté de redressement qui leur est propre.

Cette résistance ne fut pas vaine, car les ennemis eux-mêmes commençaient à s'essouffler. Or la France n'était envahie qu'au nord et, sur nos lignes de défense, nous ne reculions que pied à pied. Depuis notre désastreuse défaite de Malplaquet (11 septembre 1709) qui leur coûta très cher, les Anglais manifestaient un réel désir de reprendre les pourparlers de paix, car cette guerre continentale, en fin de compte, ne leur rapportait pas grand chose... Le 10 décembre 1710, la victoire des troupes franco-espagnoles, sous le commandement du duc de Vendôme, arrière-petit-fils d'Henri IV, à Villaviciosa de Tajuña en Castille, fit réfléchir les Anglais, lesquels, en fin de compte, ne trouvaient pas si mal la séparation des deux couronnes de France et d'Espagne que proposait Louis XIV. Restaient les Hollandais parmi les plus intransigeants, et aussi les troupes du nouvel empereur romain germanique Charles VI, celui-là même qui, en tant qu'archiduc et petit neveu, comme le duc d'Anjou, du vieux roi d'Espagne Charles II (1661-1700), voulait régner sur l'Espagne. Il aurait donc été à la fois empereur et roi d'Espagne, comme jadis Charles Quint ; c'est ce que l'obstination de Louis XIV évitait pour la paix de l'Europe entière. Privés de leur appui principal, l'Angleterre, les troupes hollando-impériales grignotaient peu à peu les dernières places françaises qui contenaient l'invasion depuis des années et osaient appeler leur route ainsi déblayée le "chemin de Paris". Quant aux Anglais, voyant mourir, à la suite du Grand Dauphin, tant de princes du sang français, ils se mirent à craindre que Philipppe V fût un jour appelé, malgré les promesses de Louis XIV, à régner à Paris et à Madrid simultanément..

Alors, le prince Eugène de Savoie-Carignan, au service des Habsbourg, força la frontière du nord en 1712 : il commandait cent trente mille hommes ; face à lui, le maréchal de Villars disposait de soixante dix mille vieux soldats français, la dernière réserve du royaume... Louis XIV déclara qu'en cas de revers, il se rendrait à Péronne et ou à Saint-Quentin : « Mieux vaut périr ensemble et sauver l'État. Je ne consentirai jamais à laisser l'ennemi approcher de ma capitale. » Un vent de panique souffla sur Versailles. On voulut presser le roi de ne pas s'exposer à être capturé : il répondit avec hauteur, et très royalement, qu'il refuserait d'abandonner son poste devant l'ennemi. Or le prince Eugène, trop sûr de lui, commit une imprudence en installant ses magasins un peu trop loin du principal corps d'armée : le camp de Denain, près de Valenciennes. Un habitant du pays s'en aperçut et courut le dire au général de Montesquiou qui le rapporta à son supérieur, le maréchal de Villars. Celui-ci fit simuler une attaque de Denain : les défenseurs du camp furent tous pris. Et quand le prince Eugène arriva, le 24 juillet 1712, il fut repoussé vigoureusement. Privé de vivres et de munitions, il n'eut plus qu'à se replier vers les Pays-Bas.

Villars, le chanceux

Dans l'affaire, Villars eut beaucoup de chance, mais il manoeuvra habilement. Sa gloire est surtout d'avoir obéi aux ordres formels de Louis XIV en livrant cette bataille désespérée. Le vieux Capétien, en faisant taire tous les défaitistes, avait tiré son royaume du désastre. Désormais le traité d'Utrecht pouvait être signé : la France n'était pas en position de faiblesse. Elle conservait les frontières qu'elle avait acquises, mais elle fut écartée de la Flandre belge qui passa à la maison d'Autriche, laquelle reçut mission, avec la Hollande de Guillaume d'Orange, de veilller à ce que les Français ne cherchassent pas à imposer leur présence ici. L'Angleterre, maîtresse des mers, le devint aussi des colonies : les espagnoles, d'Amérique latine, mais aussi les autres qui nous échappèrent, Terre-Neuve, Acadie ; même notre Canada fut menacé. Quant à la renonciation de Philippe V et de ses descendants à leurs droits de princes français, elle allait de soi et cela deviendrait évident au fur et à mesure que s'hispaniserait cette branche des Bourbons...

Un tournant en Europe

Mais les Hohenzollern, les plus actifs et les plus ambitieux des princes allemands, devinrent rois de Prusse et allaient par la suite chercher à reconstituer à leur profit l'unité allemande. Comme dit Jacques Bainville, « Louis XIV avait compris que la rivalité des Bourbons et des Habsbourg était finie, qu'elle devenait un anachronisme, que des bouleversements continentaux ne pourraient plus se produire qu'au détriment de la France et au profit de l'Angleterre pour qui chaque conflit européen serait l'occasion de fortifier son empire colonial ».

Quand le vieux roi allait mourir en 1715, la France était très fatiguée ayant dû payer d'un haut prix l'acquisition de ses frontières et de sa sécurité. Les générations à venir sauraient-elles rendre hommage comme il le fallait à ces hommes de tradition qui gardèrent le sol natal au prix des pires sacrifices ? Cette année 1712 est aussi celle qui vit naître, le 28 juin, un mois avant le sauvetage inespéré de Denain, Jean-Jacques Rousseau, l'homme le plus asocial qui fût jamais et qui allait se mettre dans l'idée de dresser les plans d'une société révolutionnaire à laquelle il ne croyait même pas lui-même, mais à laquelle allaient croire les hommes de 1789... En quelques mois c'en serait (presque) fini de l'oeuvre de nos rois, pour le plus grand malheur de la France...

Michel Fromentoux L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 1er au 14 mars 2012

Cette année-là, le soixante-neuvième de son règne, Louis XIV, soixante-quatorze ans, engagé dans la guerre dite de Succession d'Espagne, voyait se liguer contre lui l'Europe presque tout entière. L'heure était grave : pour le royaume, pas encore guéri des méfaits matériels et moraux causés par l'hiver terrible de 1709, et pour la famille royale elle-même, éprouvée par des deuils tragiques. Mais le roi de France, qui avait accepté, en 1700, la couronne d'Espagne pour son petit-fils le duc d'Anjou, lequel devint alors Philippe V, entendait maintenir coûte que coûte un Bourbon sur le trône d'outre-Pyrénées, non par orgueil familial ou national, mais tout simplement pour empêcher qu'un jour la France fût à nouveau prise en tenaille et que fût rompu le difficile équilibre européen. L'enjeu était de très grande politique.

L'appel de Louis XIV

L'intention de l'Europe coalisée était bel et bien de ruiner et de démembrer le royaume capétien. Il fallait résister jusqu'au bout, quel que fût le désir de paix, et expliquer à l'opinion publique que c'étaient les ennemis qui nous obligeaient à poursuivre la guerre... On conseilla au roi de réunir les états généraux, mais il ne voulut point recourir à ce remède dangereux. Il préféra écrire une lettre, un appel aux Français qui fut lu dans toutes les églises et placardé sur tous les murs publics du royaume. Les Français répondirent par un nouvel élan, montrant une nouvelle fois la faculté de redressement qui leur est propre.