mardi 30 juin 2015

Le complot bolchevique et l’a(r)gent allemand

En 1917, deux révolutions éclatent en Russie : celle de février abat la monarchie ; celle d’octobre porte Lénine au pouvoir. Cette accélération de l’histoire en a surpris plus d’un. L’empire des Romanov s’est effondré sur lui-même, mais certains voient dans la révolution d’Octobre le résultat d’une cabale ourdie par des forces occultes aspirant à la mort de la Russie d’ancien régime.

Ce prétendu complot se donne pour nom (impénétrable) « bolchevisme », pour corpus idéologique les thèses de Karl Marx, philosophe apatride d’origine juive allemande, et pour chef Vladimir Ilitch Oulianov, qui se dissimule sous le pseudonyme de Lénine. A la différence de tant d’autres révolutionnaires, les bolcheviques sont parvenus à leur objectif rapidement : ils s’emparent du pouvoir un peu plus de vingt ans après la formation de leur parti. Un tel exploit politique n’a pu que susciter à l’époque la hargneuse incompréhension des défaits, et éveiller chez eux le fantasme du complot. Ils dénoncent en Lénine un agent allemand missionné par le Reich pour démobiliser les soldats russes et briser la résistance à l’Est.

Cette accusation se répand d’autant plus facilement qu’en ces temps de guerre et de nationalisme outrancier, l’espionnite fait rage. La France condamne Mata Hari, danseuse exotique du renseignement allemand, qui sera exécutée, ou Joseph Caillaux, radical coupable de militer pour une paix sans annexion ni réparations, et finalement épargné. En Russie, le colonel Miassoiédov, pourtant innocent, est exécuté en 1915 pour intelligence avec l’ennemi ; et la tsarine, d’origine allemande, porte le poids d’un soupçon généralisé. Dans ce contexte d’emballement des rumeurs et de manipulation des informations, Lénine se voit accuser d’avoir agi au service du Kaiser, au prétexte que son retour au pays, en avril 1917, aurait été facilité par une armée allemande soucieuse de déstabiliser la Russie, alliée de la France et du Royaume-Uni.

Tout commence le 18 juillet 1917, au moment où se déclenche la chasse aux bolcheviques, organisateurs deux jours auparavant d’une grande manifestation contre la guerre à Petrograd. Dans le journal des ultramonarchistes antisémites Jivoïé Slovo, l’ancien député Aleksinski accuse Lénine d’intelligence avec l’ennemi en se fondant sur le témoignage de l’espion militaire Ermolenko. Ces révélations tombent à point alors que la grande offensive contre l’ennemi allemand lancée le 1er juillet par Alexandre Kerenskia tourné à la catastrophe. Si Ermolenko assure que les instructions et l’argent des bolcheviques affluent d’Allemagne, il ne précise pas — et pour cause — quelles sommes aurait perçues Lénine, ni avec quelle régularité. En aurait-il personnellement usé, comme tant d’espions vivant entre danger et luxe ? Son train de vie modeste plaiderait plutôt pour le financement du parti et de son organe de propagande (la Pravda). Dernier soupçon : comment les bolcheviques ont-ils acquis des armes, si ce n’est grâce à l’aide des Allemands ? En réalité, certains militants ont rapporté leur arme du front, et la Garde rouge ouvrière a profité des pillages des arsenaux lors des émeutes populaires de l’année 1917. Difficile donc de trouver à quoi aurait servi l’argent allemand, manne modeste si elle a même existé.

A l’étranger, notamment chez les alliés français et britanniques,c’est l’épisode du « wagon plombé » qui a été retenu à charge contre Lénine. Le dirigeant bolchevique, réfugié en Suisse, a accepté le 9 avril 1917 la proposition allemande de traverser le Reich en train afin de se rendre en Russie. Il exige que le wagon bénéficie du statut d’extraterritorialité, fasse le trajet sans arrêt, et que l’on procède à un échange de prisonniers de guerre russes et austro-allemands. Cet accord couronne les efforts des diplomates allemands et du mystérieux Alexandre Parvus (de son vrai nom Izrael Helfland). Très bien introduit dans le milieu révolutionnaire, il s’est imposé comme l’intermédiaire obligé entre divers services du Reich et cercles clandestins russes. Son plan proposant en 1915 à l’état-major allemand la déstabilisation de la Russie par une grève générale, en misant sur le Parti bolchevique, indique que Parvus a saisi avant tout le monde l’aura de Lénine, mais ne signifie aucunement qu’il a été responsable de la victoire des bolcheviques.

Parvus y a seulement contribué en œuvrant dans la coulisse pour organiser le trajet de trente-trois révolutionnaires, profitant de l’amnistie générale accordée par le gouvernement provisoire le 21 mars 1917. La publicité faite autour de ce voyage correspond à l’intérêt du Reich : faire passer cette manœuvre contrevenant aux lois de la guerre pour une action humanitaire (un échange de prisonniers). Et elle permet à Lénine d’afficher sa rupture avec les socialistes allemands acquis à l’union sacrée. Mais le « bolchevisme des tranchées » — formule de l’état-major du parti recouvrant des phénomènes épars de désertions, refus d’attaquer, violences contre les officiers — manifestait une contestation de la guerre qui n’avait besoin ni d’un Lénine, encore méconnu, ni d’agents allemands pour se répandre et s’exprimer.

Cette affaire ne s’est pas achevée en 1917, et la thèse du complot continue de resurgir. En 1998, Jean-Charles Deniau produisait dans un documentaire pour TF1 des documents russes et allemands accablant Lénine. En décembre 2007, le Spiegel republiait le plan de Parvus, y voyant une preuve inédite de la félonie bolchevique. Les archives des chancelleries, assez mal informées sur l’état des forces politiques en Russie et prêtes à payer pour tout renseignement tout en s’en méfiant, regorgent de tels kompromaty : de vrais-faux documents, exhumés de temps à autre dans un objectif clairement marchand, relancent à bon compte les accusations contre Lénine et dédouanent au passage ses nombreux adversaires de leurs multiples erreurs stratégiques. De telles révélations ne résistent guère à la critique historique, mais l’anticommunisme primaire brûle encore d’un feu vivace, surtout là où le Parti communiste a été puissant après la seconde guerre mondiale. Le pouvoir monarchique tricentenaire, puis une démocratie incapable de mettre un terme à un conflit meurtrier, avaient épuisé leur potentiel de séduction auprès du peuple ; mais sans doute est-il encore aujourd’hui plus commode d’en appeler à l’antique mythe du complot que de l’admettre. La lutte des classes exacerbée par la guerre a rendu réalisable la prise du pouvoir par la frange la plus marginale des sociaux-démocrates ; après Octobre, il leur restait à conquérir un pays et à révolutionner une société.

Alexandre Sumpf

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg. Auteur de La Grande Guerre oubliée. Russie, 1914-1918, Perrin, Paris, 2014.

source : Le Monde diplomatique

Avec Simone Weil et George Orwell, pour un socialisme vraiment populaire

L’écrivain britannique George Orwell et la philosophe française Simone Weil connaissent tous deux depuis quelques années un regain d’intérêt. Alors que la gauche, notamment la gauche radicale — c’est-à-dire celle qui se donne pour objectif de trouver une alternative au capitalisme —, est en crise idéologique et perd peu à peu les classes populaires, on pense qu’elle aurait tout intérêt à se pencher sur ces deux penseurs révolutionnaires.

Comme le note la philosophe Alice Holt dans un article publié en France dans la revue Esprit[i], « les convergences qui rapprochent Orwell et Weil sont frappantes, pas seulement en ce qui concerne leurs biographies hors du commun, mais aussi en ce qui concerne leurs conceptions politiques dissidentes, fondées sur une expérience directe et caractérisées par la reprise et le remodelage de thèmes traditionnellement de droite, ou encore en ce qui concerne leur critique originale des régimes totalitaires ». Les similitudes en effet sont nombreuses entre les deux contemporains, qui ne se sont jamais croisés et probablement jamais lus, mais qui sont aujourd’hui enterrés à quelques kilomètres l’un de l’autre, dans le sud de l’Angleterre.

Sur le plan biographique d’abord, tous deux ont fréquenté des écoles très prestigieuses — Henri IV, puis l’École normale supérieure pour Weil, le Collège d’Eton pour Orwell — et en ont gardé de mauvais souvenirs ; sont issus de la classe moyenne éduquée — Orwell parle de « basse classe moyenne supérieure »— ; ont eu à cœur de partager les conditions de vie des prolétaires ; ont participé à la guerre d’Espagne — chez les anarcho-syndicalistes de la CNT pour la Française, chez les marxistes non-staliniens du POUM pour l’Anglais[ii] — ; ont contracté la tuberculose — bien que la privation intentionnelle de nourriture semble être la véritable cause de la mort de la philosophe. Mais la proximité est encore plus forte sur le terrain idéologique entre Orwell, socialiste difficilement classable — et parfois qualifié d’« anarchiste conservateur » qui n’hésite jamais à citer des écrivains libéraux ou conservateurs sans pour autant partager leurs conceptions politiques[iii] —, et Simone Weil, anarchiste chrétienne et mystique, capable d’exprimer sa « vive admiration » à l’écrivain monarchiste Georges Bernanos. Pour les libertaires des éditions de l’Échappée, les deux révolutionnaires préfigurent « à la fois la dénonciation de l’idéologie du progrès, l’attachement romantique à l’épaisseur historique, la critique totalisante du capitalisme sous tous ses aspects, la méfiance envers la technoscience »[iv]. Sans oublier que ces deux sont en premier lieu les défenseurs d’un socialisme original, qui accorde une importance particulière aux classes populaires et à leurs traditions.

Aimer, connaître, devenir l’oppressé

Selon le philosophe Bruce Bégout, « chaque ligne écrite par Orwell peut donc être lue comme une apologie des gens ordinaires ».[v] L’attachement politique d’Orwell aux « gens ordinaires » fait écho à leur définition en tant qu’ensemble majoritaire de personnes menant leur vie sans se préoccuper de leur position sociale ou du pouvoir — contrairement aux « gens totalitaires ». Le socialisme est la version ultime de l’abolition de « toute forme de domination de l’homme par l’homme ». Il doit donc être radicalement démocratique et se présenter comme « une ligue des opprimés contre les oppresseurs » qui rassemble « tous ceux qui courbent l’échine devant un patron ou frissonnent à l’idée du prochain loyer à payer » (Le Quai de Wigan, The Road to Wigan Pier). Une coalition des classes populaires qui irait des prolétaires aux classes moyennes — des petits boutiquiers aux fonctionnaires — en passant par les paysans. Pour aboutir, le socialisme doit s’appuyer sur des mots d’ordre simples et rassembleurs, conformes au bon sens des gens ordinaires — comme la nationalisation des terres, des mines, des chemins de fer, des banques et des grandes industries, de la limitation des revenus sur une échelle de un à dix, ou encore de la démocratisation de l’éducation.

Parallèlement, Simone Weil considère, dans Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale — seul ouvrage publié de son vivant, en 1934 — que l’objectif du socialisme doit être la réalisation de la « démocratie ouvrière » et « l’abolition de l’oppression sociale ». Celle qui était surnommée « la Vierge rouge » — comme Louise Michel avant elle — étend son analyse de l’aliénation des travailleurs par la société industrielle à la classe paysanne. Ces travailleurs ont aussi été réduits à la « même condition misérable » que celle des prolétaires : ils sont tout autant soumis à l’échange marchand, en tant qu’ »ils ne peuvent atteindre la plupart des choses qu’ils consomment que par l’intermédiaire de la société et contre de l’argent ». Ne pas saisir dans sa propre chair le poids de cette aliénation est, pour la philosophe, la raison de l’échec des marxistes et de leur « socialisme scientifique », qui a mené à l’appropriation du mouvement ouvrier par une caste d’intellectuels.

Pour Simone Weil, les disciples de Karl Marx — qui « rend admirablement compte des mécanismes de l’oppression capitaliste » —, et notamment les léninistes, n’ont pas compris l’oppression que supportent les ouvriers en usine car « tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte ». Et la philosophe de regretter : « Quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux — Trotski sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus — n’avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n’avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. »

C’est pourquoi elle choisit d’abandonner provisoirement sa carrière d’enseignante en 1934 et 1935, pour devenir ouvrière chez Alsthom (actuel Alstom), avant de travailler à la chaîne aux établissements JJ Carnaud et Forges de Basse-Indre, puis chez Renault à Boulogne-Billancourt. Elle note ses impressions dans son Journal d’usine — publié aujourd’hui sous le titre La condition ouvrière — et conclut de ses expériences, à rebours de l’orthodoxie socialiste, que « la complète subordination de l’ouvrier à l’entreprise et à ceux qui la dirigent repose sur la structure de l’usine et non sur le régime de la propriété » (Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale).

Similairement, George Orwell déplore, dans Le Quai de Wigan, que « le petit-bourgeois inscrit au Parti travailliste indépendant et le barbu buveur de jus de fruits [soient] tous deux pour une société sans classe, tant qu’il leur est loisible d’observer le prolétariat par le petit bout de la lorgnette ». Il poursuit : « Offrez-leur l’occasion d’un contact réel avec le prolétariat […] et vous les verrez se retrancher dans le snobisme de classe moyenne le plus conventionnel. » Comme Weil, le Britannique se rapproche des opprimés, notamment en partageant plusieurs fois les conditions de vie des vagabonds. Dans Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in London and Paris), roman publié en 1933 qui s’inspire de ces expériences, il explique qu’il voulait « [s]’ immerger, descendre complètement parmi les opprimés, être l’un des leurs, dans leur camp contre les tyrans. » Par la suite, il se plonge dans l’univers des mineurs des régions industrielles, ce qui lui inspirera la première partie du Quai de Wigan et surtout le convertira définitivement au socialisme.

Ces expériences ont très fortement influencé les deux auteurs. Alice Holt note d’ailleurs à ce propos que « c’est parce qu’Orwell et Weil ont tous deux fait l’expérience de la souffrance psychologique et physique qu’occasionne la pauvreté, qu’ils mirent autant l’accent sur le potentiel destructeur de l’humiliation, et la nécessité de préserver la dignité des plus pauvres ».

Weil et Orwell : des socialistes conservateurs ?

Le contact de Weil et d’Orwell avec le monde ouvrier leur a permis de comprendre la souffrance des travailleurs et l’impératif subséquent à préserver « ce qu’il leur reste ». C’est ainsi qu’ils ont tous les deux évolué politiquement vers une forme de conservatisme (ou à du moins à ce qui lui est apparenté aujourd’hui), par respect pour la culture populaire et pour la défense de la dignité des opprimés. Tout en étant profondément révolutionnaires, ils considèrent que la défense des traditions et de la mémoire populaire est un devoir formel. Ainsi, Simone Weil explique, notamment dans L’Enracinement, que : « l’amour du passé n’a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la révolution puise toute sa sève dans une tradition. » La common decency (traduit par « décence commune » ou « décence ordinaire ») d’Orwell et l’enracinement de Weil forment le pivot de leur philosophie.

Bruce Bégout, qui a consacré un ouvrage au sujet (De la décence ordinaire), définit la common decency comme « la faculté instinctive de percevoir le bien et le mal ». « Plus qu’une simple perception, car elle est réellement affectée par le bien et le mal », elle correspond « à un sentiment spontané de bonté qui est, à la fois, la capacité affective de ressentir dans sa chair le juste et l’injuste et une inclination naturelle à faire le bien ». D’après Orwell, ces vertus, qu’il certifie avoir rencontrées au contact des « gens ordinaires », proviennent de la pratique quotidienne de l’entraide, de la confiance mutuelle et des liens sociaux minimaux mais fondamentaux. À l’inverse, elles seraient moins présentes chez les élites, notamment chez les intellectuels, à cause de la pratique du pouvoir et de la domination.

Pour Simone Weil, l’enracinement — titre de son ouvrage testament, sorte de réponse aux Déracinés du nationaliste d’extrême droite Maurice Barrès – est « le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine ». Il est le processus grâce auquel les hommes s’intègrent à une communauté par le biais « [du] lieu, la naissance, la profession, l’entourage ». Pour la Française, « un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. » Cet enracinement est la base d’obligations mutuelles entre les hommes – L’Enracinement a d’ailleurs pour sous-titre « prélude d’une déclaration des devoirs envers l’être humain ».

Ainsi, Weil estime que « le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même ». Ce mécanisme passe notamment par la destruction du passé, déplorant que « la destruction du passé [soit] peut-être le plus grand crime. Aujourd’hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe ». C’est parce que le capitalisme déracine les classes populaires, comme le colonialisme déracine les indigènes, qu’il faut lutter contre ce système. Si le mot « enracinement » est absent de l’œuvre de George Orwell, il est probable qu’il y aurait largement adhéré. Le philosophe Jean-Claude Michéa relève ainsi que chez l’Anglais, « le désir d’être libre ne procède pas de l’insatisfaction ou du ressentiment, mais d’abord de la capacité d’affirmer et d’aimer, c’est-à-dire de s’attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières de vivre. »[vi]

L’enracinement, la common decency et l’attachement aux lieux, traditions et à la communauté qui en émane, conduisent Weil et Orwell vers un patriotisme socialiste, qui s’exprimera dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La philosophe explique alors dans L’Enracinement qu’« il serait désastreux de [s]e déclarer contraire au patriotisme. Dans la détresse, le désarroi, la solitude, le déracinement où se trouvent les Français, toutes les fidélités, tous les attachements sont à conserver comme des trésors trop rares et infiniment précieux, à arroser comme des plantes malades. » Quant au Britannique, il lie patriotisme et socialisme dans Le Lion et la licorne : socialisme et génie anglais publié en 1940 – que l’un de ses principaux biographes, Simon Leys, considère comme « son manifeste politique le plus complet et le plus explicite »[vii] – afin de théoriser un « patriotisme révolutionnaire« [viii]. Orwell explique : « La théorie selon laquelle « les prolétaires n’ont pas de patrie » […] finit toujours par être absurde dans la pratique. » Dans l’article De droite ou de gauche, c’est mon pays, il ajoute : « Aucun révolutionnaire authentique n’a jamais été internationaliste. »

Pourtant, Orwell et Weil resteront tous deux fidèles à la tradition socialiste et à la solidarité internationale sans jamais tomber dans un nationalisme maurrassien. Orwell, que son service pour l’Empire britannique en Birmanie a converti à l’anti-colonialisme, considère dans ses Notes sur le nationalisme que le patriotisme est un « attachement à un mode de vie particulier que l’on n’a […] pas envie d’imposer à d’autres peuples », tandis que le nationalisme est « indissociable de la soif de pouvoir ». De son côté, Simone Weil écrit à Bernanos à propos du Traité de Versailles : « Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu’il peut subir. » Mais c’est surtout leur engagement en Espagne, motivé par l’envie de combattre le fascisme et de défendre le socialisme, qui prouve que la solidarité internationale n’est pas un simple concept pour eux, mais bien une réalité. À l’image de leur patriotisme, leur conservatisme populaire ne s’oppose jamais à leur socialisme, il en est au contraire un fondement.

Un socialisme populaire et antibureaucratique

Pour Orwell et Weil, le socialisme ne doit pas être l’émancipation forcée des prolétaires, mais leur affirmation, à travers leur enracinement.En ce sens, ils peuvent être tous deux rattachés à la famille du socialisme libertaire, qui s’oppose au socialisme autoritaire depuis l’exclusion de Bakounine et ses partisans de la Ire Internationale, en 1872. À rebours des révolutionnaires, notamment marxistes-léninistes, qui veulent créer un « homme nouveau », les deux auteurs prônent un socialisme qui prend racine dans les valeurs défendues par les classes populaires. Ainsi, Simone Weil exprime dans L’Enracinement son souhait d’une révolution qui « consiste à transformer la société de manière que les ouvriers puissent y avoir des racines » , et s’oppose à ceux qui entendent avec le même mot « étendre à toute la société la maladie du déracinement qui a été infligée aux ouvriers ».

À l’identique, le romancier anglais estime que « l’ouvrier ordinaire […] est plus purement socialiste qu’un marxiste orthodoxe, parce qu’il sait ce dont l’autre ne parvient pas à se souvenir, à savoir que socialisme est justice et simple bonté » (Le Quai de Wigan). Il déplore : « Les petites gens ont eu à subir depuis si longtemps les injustices qu’elles éprouvent une aversion quasi instinctive pour toute domination de l’homme sur l’homme. » À ce titre, le socialisme doit reposer sur la common decency, qui constitue chez lui d’après Bruce Bégout « une base anthropologique sur laquelle s’édifie la vie sociale ». Pour ce dernier, la « décence ordinaire est politiquement anarchiste : elle inclut en elle la critique de tout pouvoir constitué ». La confiance d’Orwell dans les gens ordinaires s’accompagne d’une défiance à l’égard des intellectuels qui souhaiteraient prendre la direction du mouvement socialiste. Car selon lui, « les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires ». Une critique du pouvoir constitué également très présente chez Simone Weil. Fidèle à la tradition anarchiste, l’ex-combattante de la CNT invite dans La pesanteur et la grâce à « considérer toujours les hommes au pouvoir comme des choses dangereuses ».

Cette méfiance à l’égard du pouvoir les conduit à critiquer la bureaucratie et la centralisation, incarnées par l’URSS. Pour George Orwell, « rien n’a plus contribué à corrompre l’idéal originel du socialisme que cette croyance que la Russie serait un pays socialiste ». L’écrivain arrive même à la conclusion que « la destruction du mythe soviétique est essentielle […] pour relancer le mouvement socialiste ». Outre la dissolution des liens communautaires induit par le totalitarisme, qui a pour caractéristique le contrôle de l’histoire – et donc du passé –, George Orwell déplore « les perversions auxquelles sont sujettes les économies centralisées » et la prise de pouvoir d’une « nouvelle aristocratie ». Dans son célèbre roman 1984, il décrit celle-ci comme « composée pour la plus grande part de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, [et] d’experts », issus pour la plupart « de la classe moyenne salariée et des rangs plus élevés de la classe ouvrière ». Pour Simone Weil, qui considère qu’un État centralisé a nécessairement pour but de concentrer toujours plus de pouvoir entre ses mains, l’URSS possède « une structure sociale définie par la dictature d’une caste bureaucratique ». Sur la critique de la centralisation, elle va même plus loin et se distingue radicalement du marxisme, auquel elle a appartenu dans sa jeunesse. Alors que pour Lénine et les bolcheviks, le parti communiste est le véritable créateur de la lutte des classes et l’instrument qui doit permettre au prolétariat de conquérir le pouvoir afin de libérer la société, Simone Weil propose de détruire toutes organisations partisanes (Notes sur la suppression générale des partis politiques). La Française voit dans le parti « une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres », qui a pour fin « sa propre croissance et cela sans aucune limite » et estime donc que « tout parti est totalitaire en germe et en aspiration ».

Les pensées de ces deux auteurs difficilement classables convergent ainsi sur des points essentiels – dont certains n’ont pu être approfondis ici, comme leur critique du Progrès ou de la technique –, parfois ignorés par les socialistes, et terriblement actuels. Selon Albert Camus, à qui nous devons la publication posthume de L’Enracinement, « il paraît impossible d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies ». Alors que la gauche n’a jamais semblé aussi éloignée du peuple qu’aujourd’hui, nous pourrions, pour commencer, dire qu’il paraît impossible d’imaginer une renaissance du mouvement socialiste qui se passerait des écrits de Simone Weil et de George Orwell. À travers leur œuvre, ces deux contemporains se sont efforcés de nous rappeler l’importance pour un révolutionnaire d’être en accord avec les aspirations des classes populaires, tout en nous mettant en garde contre certaines dérives, telles que l’autoritarisme.

notes

Kévin Victoire (Le Comptoir, 22 juin 2015)

[i] Holt Alice et Zoulim Clarisse, « À la recherche du socialisme démocratique » La pensée politique de George Orwell et de Simone Weil, Esprit, 2012/8 Août. En ligne ici (payant)

[ii] Il est intéressant de noter que George Orwell écrit dans Hommage à la Catalogne (Homage to Catalonia, 1938) : « Si je n’avais tenu compte que de mes préférences personnelles, j’eusse choisi de rejoindre les anarchistes. »

[iii] Pour George Orwell, « le péché mortel c’est de dire “X est un ennemi politique, donc c’est un mauvais écrivain” ».

[iv] Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini, Radicalité : 20 penseurs vraiment critiques, L’Échappée, 2013

[v] Bruce Bégout, De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la pensée fondamentale de George Orwell, Allia, 2008

[vi] Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Castelneau-Le-Lez, Éditions Climats, 1995

[vii] Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, 1984 ; Plon, 2006

[viii] Il oppose cependant ce « patriotisme révolutionnaire » au conservatisme. Il écrit notamment dans Le lion et la licorne : « Le patriotisme n’a rien à voir avec le conservatisme. Bien au contraire, il s’y oppose, puisqu’il est essentiellement une fidélité à une réalité sans cesse changeante et que l’on sent pourtant mystiquement identique à elle-même. »

lundi 29 juin 2015

Famine au Zimbabwe : la faute aux Occidentaux, bien sûr

Ce pays qui produisait, au moment de l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe, 28 millions de tonnes de maïs dont une large partie était exportée, vient d'en importer - à crédit, bien sûr - 700.000 tonnes pour essayer d'endiguer la famine qui guette une grande partie de la population rurale.

Plus ça change, plus ça se dégrade, serait-on tenté de dire quand on voit l’interminable descente aux enfers de l’ex-Rhodésie. Il semblerait, cependant, que chaque jour qui passe repousse de façon miraculeuse les limites de cette dramatique dégringolade. Ce pays qui produisait, au moment de l’arrivée au pouvoir de Robert Mugabe, la bagatelle de 28 millions de tonnes de maïs dont une large partie était exportée, vient d’en importer – à crédit, bien sûr – 700.000 tonnes pour essayer d’endiguer la famine qui guette une grande partie de la population rurale. Et pour expliquer tout cela, un des principaux dirigeants du ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) vient d’accuser les pays occidentaux d’avoir manipulé… le climat afin de favoriser la sécheresse.

Ce que ce monsieur oublie de dire, c’est que ce pays avait toujours fait face dans le passé à des conditions climatiques extrêmes mais que, jadis, fermiers et autorités du pays avaient mis sur pied un réseau de pompes, de canaux et de digues qui pouvait faire face aux situations climatiques extrêmes. Très vite, ceux qu’on appelle « les nouveaux fermiers » ont tout abandonné et laissé se dégrader les installations, plus soucieux qu’ils étaient de faire acte de présence en venant de la capitale dans leurs grosses Mercedes noires en costume-cravate pour voir si tout allait bien sur les fermes saisies pour leur compte. C’est ainsi, et seulement ainsi, que ce pays en est arrivé là où il est aujourd’hui.

vendredi 26 juin 2015

“Hypothèse Kourgane” : L’origine ethno-raciale des Indo-Européens confirmée par l’ADN

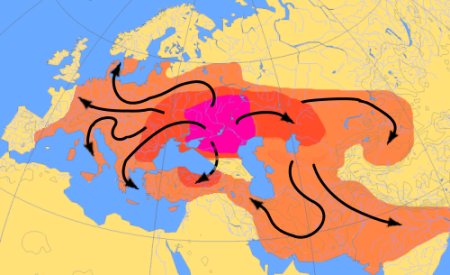

BREIZATAO – ISTOR (25/03/2015) Cette fois, c’est confirmé : l’origine ethno-raciale des Indo-Européens se situe bel et bien dans le Sud de la Russie. Cette hypothèse, qui fut présentée en 1956 par l’archéologue américano-lithuanienne Marija Gimbutas, vient d’être vérifiée par une étude systématique de l’ADN des Européens. Les spécialistes australiens de recherches génétiques Alan Cooper et Wolfgang Haak viennent de voir leurs conclusions publiées dans les prestigieuses revues scientifiques anglo-américaines “Nature” et “Science” (source).

Une vague de peuplement originaire du Nord du Caucase actuel, entre les fleuves Dniepr et Volga, s’est massivement déplacée vers le coeur de l’Europe il y a 4500 ans. Ces populations dites de la culture de “Kourgane”, du mot turc désignant les tumulus que ces populations ont édifié, ont apporté avec elles en Europe deux innovations technologiques majeures : la domestication du cheval et la roue. Ils ont également introduit les langues indo-européennes (celtique, germanique, slave, grec, etc.) dont l’origine demeurait jusqu’à aujourd’hui incertaine.

Les Indo-Européens ou Caucasiens ont apportés au moins 75% du stock génétique des Européens vivant en Europe Centrale il y a 4500 ans. Ce foyer qui donnera la civilisation dite de la “céramique cordée” est désormais confirmé comme la matrice des peuples celtiques, germaniques, slaves et baltes.

Oswald Spengler RETOUR À L'OCCIDENT

Durant la Guerre froide, les pays communistes, l'U.R.S.S. en tête, appelaient leurs adversaires, les pays faisant partie du « Monde Libre », comme ils se dénommaient eux-mêmes, les Occidentaux.

Pendant longtemps, j'avais cru que cette appellation d'« Occidentaux » dont nos pays étaient qualifiés, répondait, de la part des Soviétiques, à un simple besoin de localisation géographique de leurs adversaires.

Après tout, l'Europe « Libre », les États-Unis, et même l'Australie et la Nouvelle-Zélande pouvaient être situés à l'Ouest de l'U.R.S.S., dès lors que cette dernière était prise comme point de repère ou de référence, ce qui se comprenait du point de vue de ses habitants ou même de ses rivaux communistes, comme la Chine par exemple.

Advint alors la disparition de l'Union Soviétique en 1991 ; j'étais alors militant du Parti Communiste Français, avec un certain nombre de responsabilité dans l'appareil du Parti.

Puis le P.C.F. s'affaiblissant de plus en plus, je finis par me retrouver en quelque sorte en demi-solde.

Mes tendances politiques étaient nationale et bolchévique et je me lamentais de voir le P.C.F. vendre son héritage patriotique issu de la Résistance pour le plat de lentilles que lui jetait le Parti Socialiste.

Mais je ne pouvais pas rejoindre les groupuscules gauchistes, étant trop de mentalité bolchévique pour cela.

Les évènements internationaux devaient provoquer une évolution radicale dans mes opinions philosophiques et politiques.

Car j'observais que, depuis 1989, malgré la disparition de la Guerre froide, non seulement les Russes continuaient d'appeler leurs anciens adversaires-ennemis « les Occidentaux », mais aussi les pays dits « en voie de développement ». En effet, ces derniers, pourtant situés au Sud, qualifiaient d'Occidentaux les pays du "Monde Libre », au lieu de les appeler les "Nordistes".

Dès lors, il était permis de se demander si, au-delà d'une localisation géographique, le terme d'Occidental ne désignait pas une identité spécifique, regroupant plusieurs pays, et des peuples de nationalités différentes.

C'est ainsi que le concept d'Occident commença à m'apparaître comme une évidence par comparaison avec la Russie et les pays du Sud, dit en voie de développement.

Et comme pour toute "grande découverte", le hasard fit son œuvre. C'est ainsi que, découvrant l'œuvre de Ernst VON SALOMON, j'appris l'existence d'un homme, un philosophe de l'histoire, du nom de Oswald SPENGLER qui vécut au début du XXème siècle.

QUI EST OSWALD SPENGLER ?

Après la première guerre mondiale, dans les années 1920-1930, Oswald SPENGLER obtint, dans une Allemagne traumatisée par la défaite et le « diktat » de Versailles, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, un succès considérable lorsque parût son premier ouvrage, et son œuvre maîtresse, intitulé « Untergang des Abendlandes », en français « Le Déclin de l'Occident ».

En effet, l'ouvrage d'Oswald SPENGLER répondait à une attente précise et très forte dans les divers publics, mais aussi parmi les élites politiques, économiques et intellectuelles.

Car, nombreux étaient ceux, parmi l'élite de chaque pays européen, qui cherchaient à comprendre le sens de l'époque historique issue de la première guerre mondiale, et s'interrogeaient sur l'avenir.

Oswald SPENGLER proposait, dans son ouvrage, une méthode tout à fait nouvelle, basée sur la comparaison entre les diverses civilisations historiquement connues, qu'il appelait « Hautes cultures » et qu'il percevait comme des organismes vivants traversant, comme tout autre organismes vivants, des périodes successives de naissance, de jeunesse, de maturité et de vieillesse.

L'originalité de sa méthode consistait tout d'abord à faire apparaître la logique interne de la culture occidentale, ouest-européenne, née vers le 10ème siècle sur un territoire compris entre le Tage en Espagne et l'Elbe en Allemagne et fondée sur la recherche permanente de l'infini, qu'exprimèrent alors notamment l'art gothique et l'invention de la perspective dans la peinture.

Puis, dans un second temps, Oswald SPENGLER entreprenait de définir la phase organique à laquelle la culture occidentale était alors parvenue à son époque, au début du XXème siècle et de déterminer le sens de sa direction, par comparaison avec les époques « contemporaines » des autres cultures qui ont précédé la nôtre, indoue, chinoise, arabe, et surtout avec la culture antique qu'il connaissait si bien.

Il s'en suit qu'avec une telle vision globale du passé et de l'avenir, étayée par une érudition extraordinaire, Oswald SPENGLER avait écrit un ouvrage « Le Déclin de l'Occident » qui ne concernait pas que l'Allemagne.

En effet, Oswald SPENGLER, le patriote allemand, l'amoureux de l'Ancienne Prusse de Frédéric II, avait sciemment écrit un ouvrage de portée universelle.

Dès 1924, « le Déclin de l'Occident » était traduit et édité en Espagne, aux États-Unis en 1926 .

Par contre, en France, il fallut attendre sa parution jusqu'en 1948, bien que Monsieur Mohand TAZEROUT l'eût excellemment traduit depuis 1931, avec l'accord d'Oswald SPENGLER.

Certes, son ouvrage « Années décisives » avait été publié en France, dès 1934. Mais cet ouvrage pouvait, à l'époque, paraître (à tort) essentiellement ne concerner que l'Allemagne.

Dans la situation d'avant-guerre, « Le Déclin de l'Occident », a indubitablement manqué en France dans la réflexion politique et philosophique, car il aurait orienté certains esprits, intellectuels et hommes politiques, dans le bon sens et vers plus de lucidité quant à la signification de la victoire de l'Allemagne nazie en 1940. Je pense en particulier à Pierre DRIEU LA ROCHELLE, mais il y en a d'autres, connus ou inconnus.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement le contenu de l'œuvre qui les aurait grandement éclairés, mais aussi les liens personnels qu'ils auraient peut-être tissés, avec l'homme, noble et courageux, qu'était Oswald SPENGLER.

En vérité, les élites françaises de cette époque auraient gagné à connaître Oswald SPENGLER, intellectuellement et moralement.

Un homme de cette qualité n'aurait pu qu'avoir une heureuse influence sur des lecteurs Français, comme il l'a effectivement exercée en Allemagne sur certains jeunes Allemands, comme par exemple Ernst von SALOMON, l'auteur du roman autobiographique « Les Réprouvés », relatant l'aventure des Corps-Francs en 1918.

Puis vinrent la prise de pouvoir par les Nazis puis la guerre, empêchant toute relation normale avec l'Allemagne.

Paru en France en 1948, « Le déclin de l'Occident » intéressa peu les milieux intellectuels de droite et de gauche, alors totalement fascinés par l'idéologie marxiste (ou simplement rousseauiste) qui leur faisait considérer le développement de l'Histoire comme une évolution linéaire et continue vers « Le Progrès ».

Malheureusement, en France, après 1945, on rejeta donc les idées d'Oswald SPENGLER, n'hésitant pas, à l'occasion, à utiliser l'arme, fatale en France, du sarcasme.

Que reprochent à Oswald SPENGLER ceux qui le critiquent ou le maintiennent sous le boisseau ?

Son passé nazi ? Il n'en a pas. Et, s'il n'était pas décédé en 1936, il est fort probable qu'il aurait fini par être exécuté par les nazis avant la fin de la guerre.

En effet, sa mort, violente, (il fut foudroyé par une crise cardiaque), un 8 mai (capitulation de l'Allemagne neuf ans plus tard) me paraît déjà, pour le patriote allemand qu'il était, un symbole, « de premier rang », pour employer une expression conceptuelle qu'il utilisait dans ses analyses historiques des « hautes cultures ».

D'autres, ou les mêmes, lui reprochent son pessimisme historique, parce qu'il constate que toutes les civilisations sont mortelles, même la nôtre, la civilisation occidentale.

Ô Lecteur, êtes-vous pessimiste parce que vous avez découvert, dès votre plus tendre enfance, que vous êtes mortel, comme tout un chacun ?

D'ailleurs, Oswald SPENGLER propose des moyens pour retarder la disparition de la culture occidentale qu'il ne prévoit que dans un futur lointain de plusieurs siècles.

Lui reproche-t-on son déterminisme ? C'est, encore une fois, ne l'avoir pas bien lu ! Car pour Oswald SPENGLER, le destin d'une culture consiste dans une direction, découlant directement de sa spécificité. Il n'est pas écrit d'avance, comme dans l'Islam. Il n'est pas non plus arbitraire, comme dans une tragédie antique.

Par contre, pour Oswald SPENGLER, le destin d'une culture est constitué de plusieurs possibilités à l'intérieur d'une direction nécessaire. Il nous revient de choisir entre ces possibilités celles qui nous paraissent les plus harmonieuses et la plus à même de ralentir le vieillissement de la civilisation et donc de reculer sa disparition.

Ces principales critiques qu'on adresse à Oswald SPENGLER et à son œuvre semblent donc bien mal fondées.

Et pourtant, le souvenir cet homme, de cet intellectuel d'exception, Oswald SPENGLER, subit, en France, injustement la loi du silence dans les grands médias, quand il n'est pas calomnié ou critiqué par des gens qui semblent ne pas l'avoir lu et se référer à des commentaires de commentaires.

Son ouvrage « Le déclin de l'Occident » semble subir un ostracisme certain de la part des grands médias, de sorte que, l'auteur étant méconnu du public, son éditeur ne l'a plus édité depuis 1988. Il se borne à des réimpressions périodiques.

Certains, en l'avouant du bout des lèvres, ont tenté de l'imiter tout au moins partiellement. Mais ils ne sont parvenus qu'à nous donner une théorie des civilisations édulcorée, purement descriptive, sans vigueur, sans dynamisme ni vision historique.

Or, il est incontestable que les idées d'Oswald SPENGLER manquent aujourd'hui, dans le débat non seulement sur la culture occidentale mais aussi sur la situation de la France aujourd'hui.

Et à ceux qui lui disaient qu'il se trompait dans ses analyses, Oswald SPENGLER leur répondait : « Regardez un peu autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez ? »

Il avait, en effet, écrit à propos de la « ville mondiale » ou mégapole, ville parvenue au stade le plus avancé de la civilisation ayant déjà aspiré toute la force créatrice des villes provinciales réduites à gérer les seules besoins zoologiques de leurs habitants :

« Ville mondiale signifie cosmopolitisme au lieu de « patrie » (...) La ville mondiale n'a pas un peuple, mais une masse. Son incompréhension du traditionnel, dans lequel elle combat la culture (...) ; son intelligence froide et perspicace, supérieure à celle du paysan ; son naturalisme d'un sens tout nouveau, qui prend sa source dans les instincts les plus vieux et les conditions primitives de l'homme (...) ; le « panem et circences » qui reparaît sous le manteau de la luttes des salaires et de la place du sport - tout cela marque, à côté de la culture définitivement achevée, à côté de la province, une forme tout à fait nouvelle et tardive, sans avenir, mais inévitable, de l'existence humaine. »[1]

Cette analyse, écrite en 1918, ne semble-t-elle pas s'appliquer exactement à la France d'aujourd'hui ?

Selon le philosophe Théodor ADORNO[2], "Spengler n'a jamais vraiment trouvé un adversaire à sa taille et le plonger dans l'oubli n'est qu'une fuite."[3]

Ce site a donc pour but de faire connaître la pensée et l'œuvre d'Oswald SPENGLER, de la discuter au regard des réalités d'aujourd'hui. C'est pourquoi, ce site s'intitule « Oswald SPENGLER-LE RETOUR DE L'OCCIDENT ».

En effet, j'estime qu'il est nécessaire de contribuer à la résurgence, c'est à dire à la réapparition au grand jour, de l'homme Oswald SPENGLER et de ses idées si nécessaires à la réflexion à la compréhension de la situation actuelle.

Mais il ne s'agit pas seulement de philosopher, mais aussi d'ouvrir des perspectives compte tenu des possibilités qui nous sont offertes au stade où est parvenue aujourd'hui la civilisation occidentale, en particulier en France.

Pierre MARCOWICH

[1] Le déclin de l'Occident : Tome I, page 45 Éditions Gallimard, 1948, renouvelé en 1976.

[2] Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno 1903-1966), communément appelé Theodor Adorno, est un philosophe, sociologue, compositeur et musicologue allemand.

Ces belles pages d’Histoire que Najat Valaud-Belkacem veut cacher à nos enfants

Dans Rivarol du 15 mai, Elisabeth B., proviseur honoraire, s'entretenant avec Jean-Philippe Robiquet, a clairement démontré que le ministre de l'Éducation dite nationale, la colérique Najat Valaud-Belkacem, organise, par sa nouvelle réforme des collèges, la liquidation des derniers savoirs. Cette réforme, contestée aujourd'hui jusque dans le camp socialiste, est en effet une nouvelle provocation dans le but d'amener les petits Français, déjà pas mal perturbés avec la théorie du genre, à ne plus rien savoir de ce qui enthousiasmait les générations précédentes et leur faisait aimer résolument la France.

À travers ces nouveaux programmes qui donnent en classe de cinquième le statut de matière obligatoire à l'islam et celui de matière facultative à la chrétienté, que retiendront les enfants d'aujourd'hui et de demain de ces hauts faits présidant au baptême de Clovis et à la fondation de la France qui réalisèrent, grâce à la belle Clotilde, l'alliance de l'Église du Christ et du roi très chrétien afin de triompher, dans l'ordre, de la barbarie ? Que sauront-ils de Charlemagne, empereur d'Occident, petit-fils de Charles Martel, lequel avait arrêté les musulmans à Poitiers en 732 ? Et du même Charlemagne qui s'attira l'hommage du calife de Bagdad Haroun al-Rachid et s'imposa ainsi comme le protecteur du Saint-Sépulcre, donc des communautés chrétiennes d'Orient ?

Exeunt les croisades ?

Quant aux Croisades, cette magnifique aventure spirituelle, qui n'avait rien d'une « guerre sainte», il est à craindre que, vues presque exclusivement du côté musulman, elles soient présentées comme des guerres d'intolérance et de conquêtes. Comment les professeurs pourront-ils faire sentir ce bel élan de foi et d'enthousiasme qui, au cri de « Dieu le veut ! », souleva les seigneurs les plus avides et les plus turbulents, les amena à mettre leur individualisme au service du Christ dans une France brûlant de ferveur chrétienne, où la rayonnante abbaye de Cluny rappelait à tous que la Cité de Dieu dépassait les barrières féodales et que le service du suzerain était comme le premier degré d'un ordre supérieur dont le Christ était la clef de voûte ? Qui parlera encore à nos enfants du champenois Odon de Lagery (1042- 1099), pape sous le nom d'Urbain II (1088-1099), qui prit l'initiative de la première Croisade, après que les Seldjoukides — des Turcs récemment islamisés ! — eurent occupé les Lieux saints et terrorisé l'empereur chrétien de Constantinople, lequel ne cessait de lancer des appels au secours à l'Occident ?

Des foules de seigneurs répondirent à l'appel lancé au Puy le 15 août 1095 par le pape Urbain II et renouvelé au concile de Clermont le 27 novembre de la même année, exhortant les barons turbulents à unir et à canaliser leurs énergies pour délivrer la Terre sainte et mériter ainsi leur salut. Un excellent dérivatif s'offrait à l'ardeur impétueuse des seigneurs. L'honneur chevaleresque n'avait de sens qu'intégré dans le patrimoine civilisateur...

Les footballeurs ont remplacé les croisés

Le premier à s'enrôler fut l’évêque du Puy, Adhémar de Monteil, d'une noble lignée de la vallée du Rhône : le pape le nomma chef spirituel de la Croisade et en fit son légat auprès de l'armée qui se constituait. Le comte de Toulouse, Raymond IV de Saint-Gilles, manifesta aussi un zèle brûlant, ainsi que Robert, comte de Flandre, Hugues, comte de Vermandois, frère du roi de France Philippe Ier, Guillaume VI, comte d'Auvergne, Gaston IV, vicomte de Béarn, Roger II, comte de Foix, Guillaume IV, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, Bohémond de Tarente — un Normand de Sicile —, Robert Courte-Heuse, duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre en 1066 et décédé en 1087 Et, bien sûr, le plus célèbre, Godefroy de Bouillon (1058-1100), duc de Basse-Lotharingie, héritier du Brabant, terre d'Empire, par sa mère, mais fils du comte de Boulogne en terre capétienne. Tous ces noms de valeureux soldats du Christ, les enfants de la génération qui fut en cinquième dans les collèges catholiques des années 1950-1955, en savaient la liste par cœur et en admiraient les images. Maintenant les enfants devront se contenter de collectionner des images de joueurs de football…

Il y eut se contenter de collectionner des images de joueurs de football...

Il y eut aussi la croisade des classes populaires menée par Pierre l'Ermite — un moine d’Amiens vêtu d'une tunique de laine et d'un manteau de bure. Leur cohue mal organisée entraînée par un pauvre chevalier, Gautier-Sans-Avoir, partit sans attendre le signal de l'évêque du Puy et ce fut un épouvantable désastre. Tous furent décimés par la faim et se firent massacrer par les Turcs dès octobre 1096. Il ne resta plus que des monceaux d'ossements sur la route de Constantinople à Nicée. Quelle émotion pour nos jeunes sensibilités d'écoliers d'alors !

L'expédition dirigée par les seigneurs, préparée soigneusement, partit par quatre itinéraires différents devant se rejoindre à Constantinople. Tous ces pèlerins — car c'était essentiellement un pèlerinage, bien qu'armé ! — manifestaient une abnégation absolue. La croisade éteignait, au moins au départ, les inimitiés personnelles et ranimait la notion de fraternité des baptisés. La confiance en la cause sainte devait suffire à tout : on se précipitait au combat, on ne reculait pas sans déshonneur, il fallait vaincre ou perdre la vie. Le salut éternel éclipsait toute autre considération.

L'empereur Alexis Comnène et sa fille Anne, plus byzantins que jamais, leur réservèrent un accueil plutôt mitigé, mais l'essentiel était plus loin, en Asie mineure ; le 19 juin 1097, les croisés prenaient Nicée, puis le 1er juillet Dorylée, s'ouvrant ainsi la route de la Syrie. Il fallait avancer malgré la faim et la chaleur : en juin 1098, ils prirent, après un long siège et dans d'effroyables conditions, la ville d'Antioche.

Pendant ce temps, dans le royaume de France, des prières et des processions étaient prescrites et, dans les châteaux, les femmes montraient une énergie sans pareille. Que le mari ne s'avise pas de rentrer avant d'avoir accompli son vœu ! Étienne-Henri, comte de Blois, terrorisé lors du siège d'Antioche, osa déserter son épouse Adèle, en digne fille de Guillaume le Conquérant, l'accueillit fort mal et le força à repartir pour l'Orient ; quelques mois plus tard il y mourut prisonnier. Et les écoliers de 1950 continuaient de prier pour le repos de son âme !

Mais entre-temps, et sans ce pauvre poltron, le vœu avait été accompli car, surmontant toutes les souffrances, toutes les velléités d'anarchie, comme aussi la mauvaise volonté de l'empereur byzantin, les 12 000 hommes restés plus ou moins sains et saufs sur les 150 000 partis quatre ans plus tôt de l'Europe entière, avaient réussi à étonner le monde entier en prenant Jérusalem le 15 juillet 1099 ! Nous aussi, écoliers du vingtième siècle, nous en restions époustouflés !

Le contraire d’une « guerre de religion »

Il serait dramatique que nos enfants gardent l'impression que ces héros et ces saints agirent par haine des musulmans. Jamais les auteurs de récits contemporains ne parlaient de lutter contre une autre religion. On ne faisait nullement mention de musulmans ni de Mahomet ; en fait les croisés, en 1095 ignoraient tout de l'islam. Les ennemis étaient dits "infidèles" ou "Turcs" et Sarrasins", ou plus souvent "Assyriens", "Mèdes", "Perses", "Babyloniens", "Sumériens", etc. Les Francs découvraient tout et, quelque peu effarés devant la multitude de peuples rencontrés, ils ne pensaient même pas que ces peuples pussent être liés par une même religion(1). Ils menaient donc tout le contraire d'une « guerre de religion » : ils ne combattaient que pour l'honneur de Jésus-Christ et pour garder la liberté de prier et de séjourner sur les lieux mêmes où il donna sa vie par amour pour nous.

Dans une vision musulmane obligatoire, ces nuances échapperont aux professeurs, de même que ceux-ci auront le plus grand mal à se défaire de l'idée que les Croisades eussent des raisons "économiques ». Quel intérêt auraient eu des seigneurs déjà si riches de fiefs et de châteaux en France à s'ouvrir d'autres conquêtes vraiment aléatoires en Orient ? Beaucoup s'y appauvrirent. Quant aux marchands italiens, ils n'intervinrent que plus tard. Bien établis à Constantinople ou au Caire, Jérusalem et la Terre sainte ne leur offraient que de bien maigres débouchés.

Les "bénéfices" se situèrent sur le plan spirituel et culturel. Le roi de France apparut, plus que l'empereur ou tout autre souverain d'Occident, comme le champion de la chrétienté, en tous cas gardien des Lieux saints : une autre raison pour s'affirmer « roi très chrétien » !

Une nouvelle France en Terre Sainte ?

Et nous assistions, émerveillés, à la naissance d'une nouvelle France à Jérusalem ! Car beaucoup de croisés restèrent sur place une fois leur vœu accompli : il fallait protéger durablement les Lieux saints, garantir le maintien d'une force capable d'assurer la liberté des chrétiens. Pour ces nobles gaillards flamands, bourguignons languedociens, rien de plus digne que de se muer en bâtisseurs et en administrateurs ! Très vite, autour de Jérusalem et des principautés d'Édesse, d'Antioche et de Tripoli, des villes se créèrent avec leurs franchises, leurs marchés, leurs corps de métiers. De la Mésopotamie à la Méditerranée, de l'Euphrate au Jourdain se dressaient les mêmes forteresses qu'en France, les mêmes églises, les mêmes hospices. Une civilisation originale commençait de naître, sans heurter les mœurs du pays, car les élites locales étaient appelées à l'administration. Que de liens d'estime se tissèrent alors entre Français et Orientaux ! Les Francs adoptaient de nouveaux modes de vie, apprenaient les langues du lieu, s'initiaient à la médecine, aux mathématiques arabes, à la fabrication du papier... Le commerce se développa prodigieusement avec la métropole fruits exotiques, parfums enivrants, étoffes précieuses. ..

L'entreprise était d'autant plus méritoire, et exaltante à nos yeux d'écoliers de naguère, qu'elle s'accomplissait sous la menace permanente d'invasions musulmanes et au rythme de fantastiques chevauchées, mais, pendant plus d'un siècle, les rois (Baudouin Ier, Baudouin II, Foulques Ier, Baudouin III, Amaury Ier, Baudouin IV, le « roi lépreux », mort à vingt-quatre ans !) allaient, imitant admirablement les Capétiens, jouer avec finesse des désaccords entre les Infidèles. Comme récrivait le duc de Levis-Mirepoix, « il n'est pas d'exemple plus pathétique, resserré en moins de deux siècles, dans le décor prestigieux des croisades de ce que le génie français a produit de merveilles ou précipité de désastres selon qu'il a ordonné en vue du bien commun ou abandonné à leurs caprices ses affirmations individuelles(2) ». Car ce royaume de Terre sainte était fait de main d'homme et, malgré l'intervention de saint Louis, ne put résister aux discordes entre ses chefs.

Ce n'est pourtant pas l'histoire d'un échec. À sa force morale encore agrandie par sa captivité après la défaite de Mansourah (1250), le saint roi manifesta une intelligence politique remarquable puisqu'il tenta une alliance qui eût peut-être changé la face du monde, avec les Mongols(3), prêts à aider les chrétiens à reprendre Jérusalem aux mamelouks ! Mais il dut rentrer à Paris et sa politique ne fut hélas pas poursuivie... Néanmoins séjournant quatre ans en Syrie (1250-1254), le saint roi sut établir la concorde et l'unité. Les musulmans eux-mêmes, frappés de sa loyauté, l'appelaient le « sultan juste » , ils avaient recours à son arbitrage, voire à sa protection contre les musulmans les plus fanatisés. Et le même roi, mourant en 1270 sur le sol tunisien, n'affirmait-il pas la vocation de la France héritière des Césars chrétiens de combattre la piraterie en Méditerranée ? Le souvenir de saint Louis n'a cessé d'entretenir dans ce Proche-Orient devenu aujourd'hui une poudrière, une chrétienté qui se souvient de la France comme de sa protectrice naturelle et comme d'un modèle de concorde entre les populations. Que d'horizons ouverts à une diplomatie française digne de ce nom si nos gouvernants en avaient la volonté !

La chrétienté : un détail de l’Histoire ?

Il découle de tout cela que les collégiens d'aujourd'hui élevés en « citoyens du monde » n'auront plus la chance de s'émouvoir à de grands récits de si hauts faits, et que vouloir faire de renseignement de l'islam une priorité obligatoire et se contenter de reconnaître un statut secondaire et facultatif à l'enseignement de la chrétienté comme si elle n'était qu'un "détail" de l'Histoire, c'est s'obstiner à perpétuer de graves et fort dangereuses incompréhensions entre les deux croyances, car là connaissance de la chrétienté et de son expérience des infidèles est indispensable à la connaissance de l'islam lui-même. C'est dans la mesure où la chrétienté, débarrassée de l'idéologie laïciste issue de la Révolution et de la croyance en l'égalité de toutes les religions issue du concile Vatican II, reconnaîtra que l'islam n'est qu'une vague copie de croyances chrétiennes et juives, — assaisonnées souvent de beaucoup de haine envers la seule vraie civilisation, la civilisation chrétienne — que l'on retrouvera la manière sage, forte, juste et charitable de traiter les musulmans, — âmes à convertir —, avant qu'ils nous maltraitent

Michel FROMENTOUX. Rivarol du 28 5 2015

1) - Comme nous le disait l'historien Jacques Heers, lors d'un entretien pour L'Action Française 2000 du S août 1999.

2) - Duc de Lévis Mirepoix : Grandeur et misère de l'individualisme fiançais. Ed La Palatine, 1957.

3) - René Grousset : L'épopée des croisades. Ed. Perrin, 1995.

Le socialisme populaire de Georges Orwell et de Simone Weil...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Kévin Victoire cueilli sur le site du Comptoir et consacré au socialisme populaire de Georges Orwell et de Simone Weil...

Avec Simone Weil et George Orwell, pour un socialisme vraiment populaire

L’écrivain britannique George Orwell et la philosophe française Simone Weil connaissent tous deux depuis quelques années un regain d’intérêt. Alors que la gauche, notamment la gauche radicale — c’est-à-dire celle qui se donne pour objectif de trouver une alternative au capitalisme —, est en crise idéologique et perd peu à peu les classes populaires, on pense qu’elle aurait tout intérêt à se pencher sur ces deux penseurs révolutionnaires.

Comme le note la philosophe Alice Holt dans un article publié en France dans la revue Esprit[i], « les convergences qui rapprochent Orwell et Weil sont frappantes, pas seulement en ce qui concerne leurs biographies hors du commun, mais aussi en ce qui concerne leurs conceptions politiques dissidentes, fondées sur une expérience directe et caractérisées par la reprise et le remodelage de thèmes traditionnellement de droite, ou encore en ce qui concerne leur critique originale des régimes totalitaires ». Les similitudes en effet sont nombreuses entre les deux contemporains, qui ne se sont jamais croisés et probablement jamais lus, mais qui sont aujourd’hui enterrés à quelques kilomètres l’un de l’autre, dans le sud de l’Angleterre.

Sur le plan biographique d’abord, tous deux ont fréquenté des écoles très prestigieuses — Henri IV, puis l’École normale supérieure pour Weil, le Collège d’Eton pour Orwell — et en ont gardé de mauvais souvenirs ; sont issus de la classe moyenne éduquée — Orwell parle de « basse classe moyenne supérieure »— ; ont eu à cœur de partager les conditions de vie des prolétaires ; ont participé à la guerre d’Espagne — chez les anarcho-syndicalistes de la CNT pour la Française, chez les marxistes non-staliniens du POUM pour l’Anglais[ii] — ; ont contracté la tuberculose — bien que la privation intentionnelle de nourriture semble être la véritable cause de la mort de la philosophe. Mais la proximité est encore plus forte sur le terrain idéologique entre Orwell, socialiste difficilement classable — et parfois qualifié d’« anarchiste conservateur » qui n’hésite jamais à citer des écrivains libéraux ou conservateurs sans pour autant partager leurs conceptions politiques[iii] —, et Simone Weil, anarchiste chrétienne et mystique, capable d’exprimer sa « vive admiration » à l’écrivain monarchiste Georges Bernanos. Pour les libertaires des éditions de l’Échappée, les deux révolutionnaires préfigurent « à la fois la dénonciation de l’idéologie du progrès, l’attachement romantique à l’épaisseur historique, la critique totalisante du capitalisme sous tous ses aspects, la méfiance envers la technoscience »[iv]. Sans oublier que ces deux sont en premier lieu les défenseurs d’un socialisme original, qui accorde une importance particulière aux classes populaires et à leurs traditions.

Aimer, connaître, devenir l’oppressé

Selon le philosophe Bruce Bégout, « chaque ligne écrite par Orwell peut donc être lue comme une apologie des gens ordinaires ».[v] L’attachement politique d’Orwell aux « gens ordinaires » fait écho à leur définition en tant qu’ensemble majoritaire de personnes menant leur vie sans se préoccuper de leur position sociale ou du pouvoir — contrairement aux « gens totalitaires ». Le socialisme est la version ultime de l’abolition de « toute forme de domination de l’homme par l’homme ». Il doit donc être radicalement démocratique et se présenter comme « une ligue des opprimés contre les oppresseurs » qui rassemble « tous ceux qui courbent l’échine devant un patron ou frissonnent à l’idée du prochain loyer à payer » (Le Quai de Wigan, The Road to Wigan Pier). Une coalition des classes populaires qui irait des prolétaires aux classes moyennes — des petits boutiquiers aux fonctionnaires — en passant par les paysans. Pour aboutir, le socialisme doit s’appuyer sur des mots d’ordre simples et rassembleurs, conformes au bon sens des gens ordinaires — comme la nationalisation des terres, des mines, des chemins de fer, des banques et des grandes industries, de la limitation des revenus sur une échelle de un à dix, ou encore de la démocratisation de l’éducation.

Parallèlement, Simone Weil considère, dans Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale — seul ouvrage publié de son vivant, en 1934 — que l’objectif du socialisme doit être la réalisation de la « démocratie ouvrière » et « l’abolition de l’oppression sociale ». Celle qui était surnommée « la Vierge rouge » — comme Louise Michel avant elle — étend son analyse de l’aliénation des travailleurs par la société industrielle à la classe paysanne. Ces travailleurs ont aussi été réduits à la « même condition misérable » que celle des prolétaires : ils sont tout autant soumis à l’échange marchand, en tant qu’ »ils ne peuvent atteindre la plupart des choses qu’ils consomment que par l’intermédiaire de la société et contre de l’argent ». Ne pas saisir dans sa propre chair le poids de cette aliénation est, pour la philosophe, la raison de l’échec des marxistes et de leur « socialisme scientifique », qui a mené à l’appropriation du mouvement ouvrier par une caste d’intellectuels.

Pour Simone Weil, les disciples de Karl Marx — qui « rend admirablement compte des mécanismes de l’oppression capitaliste » —, et notamment les léninistes, n’ont pas compris l’oppression que supportent les ouvriers en usine car « tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte ». Et la philosophe de regretter : « Quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux — Trotski sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus — n’avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n’avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. »

C’est pourquoi elle choisit d’abandonner provisoirement sa carrière d’enseignante en 1934 et 1935, pour devenir ouvrière chez Alsthom (actuel Alstom), avant de travailler à la chaîne aux établissements JJ Carnaud et Forges de Basse-Indre, puis chez Renault à Boulogne-Billancourt. Elle note ses impressions dans son Journal d’usine — publié aujourd’hui sous le titre La condition ouvrière — et conclut de ses expériences, à rebours de l’orthodoxie socialiste, que « la complète subordination de l’ouvrier à l’entreprise et à ceux qui la dirigent repose sur la structure de l’usine et non sur le régime de la propriété » (Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale).

Similairement, George Orwell déplore, dans Le Quai de Wigan, que « le petit-bourgeois inscrit au Parti travailliste indépendant et le barbu buveur de jus de fruits [soient] tous deux pour une société sans classe, tant qu’il leur est loisible d’observer le prolétariat par le petit bout de la lorgnette ». Il poursuit : « Offrez-leur l’occasion d’un contact réel avec le prolétariat […] et vous les verrez se retrancher dans le snobisme de classe moyenne le plus conventionnel. » Comme Weil, le Britannique se rapproche des opprimés, notamment en partageant plusieurs fois les conditions de vie des vagabonds. Dans Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in London and Paris), roman publié en 1933 qui s’inspire de ces expériences, il explique qu’il voulait « [s]’ immerger, descendre complètement parmi les opprimés, être l’un des leurs, dans leur camp contre les tyrans. » Par la suite, il se plonge dans l’univers des mineurs des régions industrielles, ce qui lui inspirera la première partie du Quai de Wigan et surtout le convertira définitivement au socialisme.

Ces expériences ont très fortement influencé les deux auteurs. Alice Holt note d’ailleurs à ce propos que « c’est parce qu’Orwell et Weil ont tous deux fait l’expérience de la souffrance psychologique et physique qu’occasionne la pauvreté, qu’ils mirent autant l’accent sur le potentiel destructeur de l’humiliation, et la nécessité de préserver la dignité des plus pauvres ».

Weil et Orwell : des socialistes conservateurs ?

Le contact de Weil et d’Orwell avec le monde ouvrier leur a permis de comprendre la souffrance des travailleurs et l’impératif subséquent à préserver « ce qu’il leur reste ». C’est ainsi qu’ils ont tous les deux évolué politiquement vers une forme de conservatisme (ou à du moins à ce qui lui est apparenté aujourd’hui), par respect pour la culture populaire et pour la défense de la dignité des opprimés. Tout en étant profondément révolutionnaires, ils considèrent que la défense des traditions et de la mémoire populaire est un devoir formel. Ainsi, Simone Weil explique, notamment dansL’Enracinement, que : « l’amour du passé n’a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la révolution puise toute sa sève dans une tradition. » La common decency (traduit par « décence commune » ou « décence ordinaire ») d’Orwell et l’enracinement de Weil forment le pivot de leur philosophie.

Bruce Bégout, qui a consacré un ouvrage au sujet (De la décence ordinaire), définit la common decency comme « la faculté instinctive de percevoir le bien et le mal ». « Plus qu’une simple perception, car elle est réellement affectée par le bien et le mal », elle correspond « à un sentiment spontané de bonté qui est, à la fois, la capacité affective de ressentir dans sa chair le juste et l’injuste et une inclination naturelle à faire le bien ». D’après Orwell, ces vertus, qu’il certifie avoir rencontrées au contact des « gens ordinaires », proviennent de la pratique quotidienne de l’entraide, de la confiance mutuelle et des liens sociaux minimaux mais fondamentaux. À l’inverse, elles seraient moins présentes chez les élites, notamment chez les intellectuels, à cause de la pratique du pouvoir et de la domination.

Pour Simone Weil, l’enracinement — titre de son ouvrage testament, sorte de réponse aux Déracinésdu nationaliste d’extrême droite Maurice Barrès – est « le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine ». Il est le processus grâce auquel les hommes s’intègrent à une communauté par le biais « [du] lieu, la naissance, la profession, l’entourage ». Pour la Française, « un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. » Cet enracinement est la base d’obligations mutuelles entre les hommes – L’Enracinement a d’ailleurs pour sous-titre « prélude d’une déclaration des devoirs envers l’être humain ».

Ainsi, Weil estime que « le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même ». Ce mécanisme passe notamment par la destruction du passé, déplorant que « la destruction du passé [soit] peut-être le plus grand crime. Aujourd’hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe ». C’est parce que le capitalisme déracine les classes populaires, comme le colonialisme déracine les indigènes, qu’il faut lutter contre ce système. Si le mot « enracinement » est absent de l’œuvre de George Orwell, il est probable qu’il y aurait largement adhéré. Le philosophe Jean-Claude Michéa relève ainsi que chez l’Anglais, « le désir d’être libre ne procède pas de l’insatisfaction ou du ressentiment, mais d’abord de la capacité d’affirmer et d’aimer, c’est-à-dire de s’attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières devivre. »[vi]

L’enracinement, la common decency et l’attachement aux lieux, traditions et à la communauté qui en émane, conduisent Weil et Orwell vers un patriotisme socialiste, qui s’exprimera dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La philosophe explique alors dans L’Enracinement qu’« il serait désastreux de [s]e déclarer contraire au patriotisme. Dans la détresse, le désarroi, la solitude, le déracinement où se trouvent les Français, toutes les fidélités, tous les attachements sont à conserver comme des trésors trop rares et infiniment précieux, à arroser comme des plantes malades. » Quant au Britannique, il lie patriotisme et socialisme dans Le Lion et la licorne : socialisme et génie anglaispublié en 1940 – que l’un de ses principaux biographes, Simon Leys, considère comme « son manifeste politique le plus complet et le plus explicite »[vii] – afin de théoriser un « patriotisme révolutionnaire« [viii]. Orwell explique : « La théorie selon laquelle « les prolétaires n’ont pas de patrie » […] finit toujours par être absurde dans la pratique. » Dans l’article De droite ou de gauche, c’est mon pays, il ajoute : « Aucun révolutionnaire authentique n’a jamais été internationaliste. »

Pourtant, Orwell et Weil resteront tous deux fidèles à la tradition socialiste et à la solidarité internationale sans jamais tomber dans un nationalisme maurrassien. Orwell, que son service pour l’Empire britannique en Birmanie a converti à l’anti-colonialisme, considère dans ses Notes sur le nationalisme que le patriotisme est un « attachement à un mode de vie particulier que l’on n’a […] pas envie d’imposer à d’autres peuples », tandis que le nationalisme est « indissociable de la soif de pouvoir ». De son côté, Simone Weil écrit à Bernanos à propos du Traité de Versailles : « Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu’il peut subir. » Mais c’est surtout leur engagement en Espagne, motivé par l’envie de combattre le fascisme et de défendre le socialisme, qui prouve que la solidarité internationale n’est pas un simple concept pour eux, mais bien une réalité. À l’image de leur patriotisme, leur conservatisme populaire ne s’oppose jamais à leur socialisme, il en est au contraire un fondement.

Un socialisme populaire et antibureaucratique

Pour Orwell et Weil, le socialisme ne doit pas être l’émancipation forcée des prolétaires, mais leur affirmation, à travers leur enracinement.En ce sens, ils peuvent être tous deux rattachés à la famille du socialisme libertaire, qui s’oppose au socialisme autoritaire depuis l’exclusion de Bakounine et ses partisans de la Ire Internationale, en 1872. À rebours des révolutionnaires, notamment marxistes-léninistes, qui veulent créer un « homme nouveau », les deux auteurs prônent un socialisme qui prend racine dans les valeurs défendues par les classes populaires. Ainsi, Simone Weil exprime dansL’Enracinement son souhait d’une révolution qui « consiste à transformer la société de manière que les ouvriers puissent y avoir des racines » , et s’oppose à ceux qui entendent avec le même mot « étendre à toute la société la maladie du déracinement qui a été infligée aux ouvriers ».

À l’identique, le romancier anglais estime que « l’ouvrier ordinaire […] est plus purement socialiste qu’un marxiste orthodoxe, parce qu’il sait ce dont l’autre ne parvient pas à se souvenir, à savoir que socialisme est justice et simple bonté » (Le Quai de Wigan). Il déplore : « Les petites gens ont eu à subir depuis si longtemps les injustices qu’elles éprouvent une aversion quasi instinctive pour toute domination de l’homme sur l’homme. » À ce titre, le socialisme doit reposer sur la common decency, qui constitue chez lui d’après Bruce Bégout « une base anthropologique sur laquelle s’édifie la vie sociale ». Pour ce dernier, la « décence ordinaire est politiquement anarchiste : elle inclut en elle la critique de tout pouvoir constitué ». La confiance d’Orwell dans les gens ordinaires s’accompagne d’une défiance à l’égard des intellectuels qui souhaiteraient prendre la direction du mouvement socialiste. Car selon lui, « les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires ». Une critique du pouvoir constitué également très présente chez Simone Weil. Fidèle à la tradition anarchiste, l’ex-combattante de la CNT invite dans La pesanteur et la grâce à « considérer toujours les hommes au pouvoir comme des choses dangereuses ».

Cette méfiance à l’égard du pouvoir les conduit à critiquer la bureaucratie et la centralisation, incarnées par l’URSS. Pour George Orwell, « rien n’a plus contribué à corrompre l’idéal originel du socialisme que cette croyance que la Russie serait un pays socialiste ». L’écrivain arrive même à la conclusion que « la destruction du mythe soviétique est essentielle […] pour relancer le mouvement socialiste ». Outre la dissolution des liens communautaires induit par le totalitarisme, qui a pour caractéristique le contrôle de l’histoire – et donc du passé –, George Orwell déplore « les perversions auxquelles sont sujettes les économies centralisées » et la prise de pouvoir d’une « nouvelle aristocratie ». Dans son célèbre roman 1984, il décrit celle-ci comme « composée pour la plus grande part de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, [et] d’experts », issus pour la plupart « de la classe moyenne salariée et des rangs plus élevés de la classe ouvrière ». Pour Simone Weil, qui considère qu’un État centralisé a nécessairement pour but de concentrer toujours plus de pouvoir entre ses mains, l’URSS possède « une structure sociale définie par la dictature d’une caste bureaucratique ». Sur la critique de la centralisation, elle va même plus loin et se distingue radicalement du marxisme, auquel elle a appartenu dans sa jeunesse. Alors que pour Lénine et les bolcheviks, le parti communiste est le véritable créateur de la lutte des classes et l’instrument qui doit permettre au prolétariat de conquérir le pouvoir afin de libérer la société, Simone Weil propose de détruire toutes organisations partisanes (Notes sur la suppression générale des partis politiques). La Française voit dans le parti « une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres », qui a pour fin « sa propre croissance et cela sans aucune limite » et estime donc que « tout parti est totalitaire en germe et en aspiration ».

Les pensées de ces deux auteurs difficilement classables convergent ainsi sur des points essentiels – dont certains n’ont pu être approfondis ici, comme leur critique du Progrès ou de la technique –, parfois ignorés par les socialistes, et terriblement actuels. Selon Albert Camus, à qui nous devons la publication posthume de L’Enracinement, « il paraît impossible d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies ». Alors que la gauche n’a jamais semblé aussi éloignée du peuple qu’aujourd’hui, nous pourrions, pour commencer, dire qu’il paraît impossible d’imaginer une renaissance du mouvement socialiste qui se passerait des écrits de Simone Weil et de George Orwell. À travers leur œuvre, ces deux contemporains se sont efforcés de nous rappeler l’importance pour un révolutionnaire d’être en accord avec les aspirations des classes populaires, tout en nous mettant en garde contre certaines dérives, telles que l’autoritarisme.

Kévin Victoire (Le Comptoir, 22 juin 2015)

Notes :

[i] Holt Alice et Zoulim Clarisse, « À la recherche du socialisme démocratique » La pensée politique de George Orwell et de Simone Weil, Esprit, 2012/8 Août. En ligne ici (payant)

[ii] Il est intéressant de noter que George Orwell écrit dans Hommage à la Catalogne (Homage to Catalonia, 1938) : « Si je n’avais tenu compte que de mes préférences personnelles, j’eusse choisi de rejoindre les anarchistes. »

[iii] Pour George Orwell, « le péché mortel c’est de dire “X est un ennemi politique, donc c’est un mauvais écrivain” ».

[iv] Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini, Radicalité : 20 penseurs vraiment critiques, L’Échappée, 2013

[v] Bruce Bégout, De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la pensée fondamentale de George Orwell, Allia, 2008

[vi] Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Castelneau-Le-Lez, Éditions Climats, 1995

[vii] Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, 1984 ; Plon, 2006

[viii] Il oppose cependant ce « patriotisme révolutionnaire » au conservatisme. Il écrit notamment dans Le lion et la licorne : « Le patriotisme n’a rien à voir avec le conservatisme. Bien au contraire, il s’y oppose, puisqu’il est essentiellement une fidélité à une réalité sans cesse changeante et que l’on sent pourtant mystiquement identique à elle-même. »

Inscription à :

Articles (Atom)