jeudi 31 octobre 2019

mercredi 30 octobre 2019

RICHELIEU, MINISTRE ET PRÊTRE

La biographie de Richelieu que publie Arnaud Teyssier est un des livres forts de la rentrée.

Naguère, quand l’histoire de France s’enseignait encore à l’école, tous les enfants connaissaient le célèbre tableau qui montre Richelieu, debout sur la digue de La Rochelle battue par le vent et les embruns, en train de scruter la bataille se déroulant au large de la ville assiégée. Richelieu affrontant les factions intérieures, Richelieu combattant les Anglais ou les Espagnols, Richelieu interdisant le duel : que de souvenirs… Dans notre jeunesse, le cardinal-ministre, dont l’effigie ornait le billet de 10 francs, symbolisait la rigueur personnelle, le service de l’Etat, le dévouement à l’intérêt général.

Ces images n’étaient pas des clichés. Au cours des vingt ou trente dernières années, les meilleurs historiens, de Roland Mousnier à Françoise Hildesheimer, ont confirmé l’exceptionnelle stature du personnage de Richelieu et son rôle décisif dans notre passé national. Arnaud Teyssier, ancien élève de l’ENS et de l’ENA, historien des idées politiques et des institutions, biographe de Lyautey, Péguy et Louis-Philippe, s’est à son tour lancé dans l’aventure. Ecrire une biographie de « l’homme rouge » était un exercice périlleux, tant le sujet a été exploré, et tant les sources sont partiellement lacunaires, notamment celles qui concernent les années de formation du ministre principal de Louis XIII. Le résultat est réussi au-delà de toute attente : avec ce livre superbement écrit, un des plus forts de la rentrée dans le domaine de l’histoire, l’auteur brosse un portrait amplement renouvelé de Richelieu.

Les romantiques et Alexandre Dumas avaient fait du Cardinal un tyran cruel. Si cette légende s’est dissipée, persiste l’idée qu’il était un politique froid et ambitieux. Or chez Richelieu, rappelle Teyssier, « sous le discours de l’homme d’Etat affleure sans cesse, avec une constance surprenante, celui du pasteur chargé d’âmes, du prêtre, du confesseur ». C’est sous cet angle que l’historien revisite la vie et l’oeuvre de Richelieu. Homme de foi, homme consacré, ce dernier considérait que la conduite d’un pays et le soin des âmes dépendent de la même exigence : la lutte sans cesse recommencée contre la faiblesse humaine. Selon Arnaud Teyssier, c’est dans cette profonde imprégnation chrétienne que se trouve le ressort intime d’un grand serviteur de la France, qui aimait à dire qu’il ne dormait pas la nuit afin que les autres puissent dormir à l’ombre de ses veilles.

Ces images n’étaient pas des clichés. Au cours des vingt ou trente dernières années, les meilleurs historiens, de Roland Mousnier à Françoise Hildesheimer, ont confirmé l’exceptionnelle stature du personnage de Richelieu et son rôle décisif dans notre passé national. Arnaud Teyssier, ancien élève de l’ENS et de l’ENA, historien des idées politiques et des institutions, biographe de Lyautey, Péguy et Louis-Philippe, s’est à son tour lancé dans l’aventure. Ecrire une biographie de « l’homme rouge » était un exercice périlleux, tant le sujet a été exploré, et tant les sources sont partiellement lacunaires, notamment celles qui concernent les années de formation du ministre principal de Louis XIII. Le résultat est réussi au-delà de toute attente : avec ce livre superbement écrit, un des plus forts de la rentrée dans le domaine de l’histoire, l’auteur brosse un portrait amplement renouvelé de Richelieu.

Les romantiques et Alexandre Dumas avaient fait du Cardinal un tyran cruel. Si cette légende s’est dissipée, persiste l’idée qu’il était un politique froid et ambitieux. Or chez Richelieu, rappelle Teyssier, « sous le discours de l’homme d’Etat affleure sans cesse, avec une constance surprenante, celui du pasteur chargé d’âmes, du prêtre, du confesseur ». C’est sous cet angle que l’historien revisite la vie et l’oeuvre de Richelieu. Homme de foi, homme consacré, ce dernier considérait que la conduite d’un pays et le soin des âmes dépendent de la même exigence : la lutte sans cesse recommencée contre la faiblesse humaine. Selon Arnaud Teyssier, c’est dans cette profonde imprégnation chrétienne que se trouve le ressort intime d’un grand serviteur de la France, qui aimait à dire qu’il ne dormait pas la nuit afin que les autres puissent dormir à l’ombre de ses veilles.

Jean Sévillia

Richelieu, d’Arnaud Teyssier, Perrin, 528 p., 24,50 €.

Passé-Présent n°256 : De la guerre de l’opium à la guerre des boxers (1842-1901)

C’est au déclin de la Chine du XIXè siècle que s’intéresse aujourd’hui Philippe Conrad ; déclin provoqué militairement par les britanniques pour des raisons essentiellement commerciales. A partir de 1856, d’autres puissances occidentales, dont la France, intervinrent, ce qui contraignit la dynastie mandchoue des Qing à autoriser le commerce de l’opium, du thé, des soieries ou autres porcelaines, tout en concédant des territoires. Plus tard, les événements liés à la révolte, matée, des boxers (1899-1901) accentua la chute des Qing.

Philippe Conrad accueille Thomas Ferrier pour son livre « Fascismes d’Europe » (Ed. Synthèse nationale – coll. Idées – 124 p. – 18 €).

L’auteur – Historien, Président du Parti des Européens – analyse les origines, l’idéologie et l’histoire du fascisme, mouvement politique qui, dès la fin du XIXè siècle, affirmait sa volonté d’unir conservatisme et socialisme national.

L’auteur – Historien, Président du Parti des Européens – analyse les origines, l’idéologie et l’histoire du fascisme, mouvement politique qui, dès la fin du XIXè siècle, affirmait sa volonté d’unir conservatisme et socialisme national.

La Petite Histoire : L’intervention française au Mexique

L’expédition française au Mexique se déroule de 1861 à 1867 et se termine par un échec retentissant. Pour autant, les raisons de cette intervention, soutenue et ordonnée par Napoléon III, ne manquent pas de noblesse et de panache. Outre les raisons financières de paiement de la dette mexicaine, la France caressait ici le rêve d’établir un empire francophone et catholique en Amérique centrale, afin notamment de contrebalancer la puissance américaine grandissante.

mardi 29 octobre 2019

La véritable histoire des douze Césars par Virginie Girod

Virginie Girod est docteur en histoire et spécialiste de l’Antiquité romaine. Elle a publié les biographies d’Agrippine et de Théodora, qui ont rencontré un beau succès. Avec son dernier ouvrage, elle revient sur « la véritable histoire des douze Césars ».

Suétone fut un haut fonctionnaire romain, membre de l'ordre équestre qui travaillait comme secrétaire et bibliothécaire. Cette charge lui permit de consulter librement les archives impériales et de rédiger les biographies des premiers Césars, de Jules à Domitien. Nous pouvons écrire que la Vie des 12 Césars constitue l’apogée de sa carrière. Le clin d’œil et bien plus de Girod à Suétone paraît donc évident dans le choix de son titre. Elle confesse volontiers, ce qui suit, à la fin de l’ouvrage : « En hommage à Suétone, mon compagnon d’études, je réécris les Douze Césars, mes douze Césars, car cela fait plus de douze ans que je vis un peu avec eux. Tout fait sens. »

En 2019, n’est-il pas étonnant d’écrire une énième histoire des premiers empereurs romains ? Dès les premières lignes, l’auteur répond à cette question avec vivacité et pertinence : « Pourquoi revenir aux douze Césars ? Parce qu’ils ne cessent de nous fasciner. Qui n’a jamais rêvé d’avoir l’audace de César et de franchir, comme lui, le Rubicon ? Qui n’a jamais imaginé d’être doué d’un esprit aussi rusé que celui d’Auguste et de devenir un meneur d’hommes adulé ? Qui en son for intérieur, n’a jamais envié les nuits orgiaques de Caligula ou Néron ? »

Nous sommes les héritiers de cette histoire romaine. Par conséquent, il semble logique de nous intéresser à ceux qui ont marqué leur époque et les siècles… jusqu’à nous ! Girod constate que « bons ou mauvais, les Césars ont tous été animés par une volonté de puissance au sens nietzschéen, une pulsion de vie si extraordinaire qu’elle aboutit irrémédiablement à l’hybris… » De fait, l’auteur avoue que ces hommes « rendus immortels par l’histoire sont toujours présents dans les manuels de nos écoliers, jusque dans les œuvres de fiction les plus variées. De l’opéra aux séries télévisées, en passant par les grands péplums hollywoodiens et la bande dessinée, ces mégalomanes, visionnaires ou pervers, hantent délicieusement notre imaginaire. »

Il faut bien mesurer la tension exceptionnelle qui saisit ces romains une fois devenus empereurs. Le pouvoir corrompt bien souvent les puissants. Girod écrit qu’il isole. De même, elle précise un autre point très important : « Être Auguste signifie avoir une valeur supérieure aux autres, et il ne peut y avoir qu’un Auguste à la fois. L’empereur se trouve à une place intermédiaire entre les hommes et les Dieux. » Dans ces conditions, l’historienne pose la question suivante : « Comment garder les pieds sur terre dans cet espace symbolique où personne ne peut vous rejoindre ? » Elle rappelle des faits historiques pour donner de l’ampleur à sa réflexion : « Les effets de cette solitude sont particulièrement palpables chez les plus tyranniques tels Tibère ou Domitien. Le premier s’est isolé à Capri et le second s’enfermait plusieurs heures par jour pour échapper à la promiscuité du palais ».

En fin de compte, la solidité sur le plan mental reste une condition essentielle pour résister à la corruption du pouvoir et la pression exercée par tout un empire. Nous l’avons déjà dit : le pouvoir isole. De plus, il permet l’expression de la démesure si l’empereur n’enracine pas ses actions dans les plus pures et meilleures intentions. Il n’est donc pas étonnant que « le pouvoir confère par ailleurs un sentiment d’impunité. Caligula et Néron n’ont renoncé à aucun de leurs désirs, même lorsqu’ils étaient socialement réprouvés : le fils du général Germanicus laissait libre cours à sa féroce volonté d’humiliation et Néron a mené une carrière au théâtre comme s’il avait été un histrion né dans les bas-fonds. »

Pour lire cet ouvrage et celui de Suétone, il demeure fondamental de comprendre que « les douze Césars s’inscrivent dans une histoire de famille particulièrement complexe. Ils ne peuvent être réduits à une succession de biographies se chevauchant plus ou moins. Ils forment ensemble la fresque humaine la plus cynique du Haut-Empire et sans doute l’une des plus captivantes de l’histoire de l’Occident. » En réalité, la véritable histoire des Césars s’analyse comme « une sorte de saga familiale ou chaque destin d’empereur est lié à celui de son entourage sur près de cinq générations ». Dans notre époque terne et bien triste, la violence politique en France se résume à des mots, parfois à des coups, alors que « le palais où ils évoluent est un lieu d’une grande violence psychologique et parfois physique ». Les meurtres, les assassinats, les empoisonnements, les vengeances étaient monnaie courante pour accéder au pouvoir ou le garder. En définitive, Girod estime « que ces douze empereurs incarnent encore, deux mille ans plus tard, les figures paroxystiques de nos passions ».

Pour être précis, l’auteur explique « que les empereurs sont bien évidemment les produits de leur époque, mais aussi de leur famille particulièrement toxique et violente. Je tenais à les replacer dans leurs constellations familiales et ne pas me limiter à leurs hauts faits sur le champ de bataille ou au sénat. » Elle poursuit en développant l’idée suivante que nous ne partageons pas forcément : « Le pouvoir n’a fait qu’ouvrir leurs failles et laisser paraître au jour ce qu’ils portaient en eux de plus noir : un surmoi fragile, un complexe d’infériorité, un ego hypertrophié, des tendances sadiques. »

Elle opère une césure entre les douze empereurs sur une base que nous trouvons intéressante : « A part César, Auguste et Vespasien, parce qu’ils sont allés chercher le pouvoir et ont su le conserver et le transmettre, les Césars me sont apparus faibles, esseulés, souvent brisés avant même d’être parvenus à la pourpre, quand ils n’étaient pas animés par une vaine arrogance à l’instar de Galba, d’Othon et de Vitellius. » Cependant, en étudiant le passé il convient de ne jamais succomber à l’anachronisme : « Je voulais expliquer les comportements les plus fous, trouver l’étiologie de leur paranoïa ou de leur mégalomanie. Pour cela, il faut être bienveillant mais sans complaisance, interroger leur nature sans les juger et jeter des ponts en toute modestie avec d’autres sciences humaines. »

L’auteur conclut en écrivant que « les Douze Césars ne sont en définitive ni des héros ni des monstres, et encore moins des démons, car non, Néron n’est pas un agent de l’Antéchrist ! Ils sont humains et j’ai tenté de leur rendre, avec humilité et compassion, une part de cette humanité diluée dans leurs mythes. » Que Virginie Girod accepte la contradiction : nous considérons vraiment Auguste comme un héros. A nos yeux, il reste à ce jour l’un des plus grands chefs d’Etats européens. Lire sa véritable histoire permettra sans aucun doute aux futurs et nombreux lecteurs de ce très bon ouvrage de comprendre l’immense respect que nous inspire le fondateur du Principat…

Franck ABED

dimanche 27 octobre 2019

WATERLOO, DOUBLE DÉSASTRE

En 1815, Waterloo fut une défaite militaire entraînant un désatre politique.

Le sens de la situation, l’esprit de décision, la rapidité, l’audace, l’énergie. Et la baraka. C’est avec ces qualités-là que Napoléon, à Marengo, à Austerlitz, à Iéna, à Friedland ou à Wagram, avait été vainqueur. Pour avoir porté ces qualités militaires au plus haut, il restera un des plus fascinants capitaines de tous les temps. Mais le 18 juin 1815, à Waterloo, quelque chose s’était cassé. Sa défaite, en ce jour fatidique, ne cesse d’être racontée, expliquée, analysée, commentée. Et rejouée : on annonce 6000 figurants venus de 29 pays pour la reconstitution de la célèbre bataille, au mois de juin prochain, lors des cérémonies du bicentenaire qui se dérouleront en Belgique.

A son tour, Thierry Lentz s’attaque à Waterloo. Auteur de plus de vingt-cinq livres sur le Consulat et le Premier Empire, directeur de la Fondation Napoléon, ce chercheur connaît trop bien le sujet pour en ignorer les risques. Qu’ajouter à la cinquantaine d’ouvrages ou d’articles sur la campagne de 1815 que son propre livre cite en bibliographie? Quel détail oublié ressortir en prétendant qu’il change tout? Et pourquoi revenir pour la énième fois, afin d’expliquer la déconfiture de Napoléon, sur les carences de Soult, l’attitude de Ney ou les erreurs de Grouchy? C’est pourquoi l’historien a fait le meilleur choix : celui de la simplicité et de la clarté.

En dix-huit chapitres d’un volume joliment illustré, Lentz, d’une plume qui va à l’essentiel, éclaire tout Waterloo : les causes de l’affrontement, son déroulement, ses conséquences. La dimension militaire est présente, l’auteur relatant les préparatifs de la campagne de Belgique, la défaite initiale de Blücher à Ligny, le 16 juin, puis le choc du 18 juin, Wellington pliant sans rompre, l’arrivée des Prussiens provoquant le sauve-qui-peut des Français. Mais ce sont aussi les effets politiques et diplomatiques de la bataille qui sont exposés ici : l’abdication de Napoléon, le second retour de Louis XVIII, dans des conditions qui rendront la réconciliation nationale plus difficile qu’en 1814, et la signature d’un second traité de Paris qui sera plus dur que le premier. Désastre militaire, désastre politique : les Cent-Jours sont une triste page de l’histoire de France.

Jean Sévillia

Waterloo. 1815, de Thierry Lentz, Perrin, 316 p., 24,90 €.

Quand Franco sauvait plusieurs milliers de Pieds-Noirs que De Gaulle voulait abandonner au FLN

Alors que la gauche s’en prend à la dépouille du sauveur de l’Espagne, rappelons cet épisode peu connu où Franco fit preuve d’une courageuse bienveillance envers les Français, en s’opposant courageusement à De Gaulle qui préférait qu’ils soient livrés à la barbarie du FLN.

Quelques jours après, dans la même ville d’Oran, c’était le massacre (voir ici).

Texte de José Castano :

« Les 29 et 30 juin 1962, l’Espagne du général Franco vint au secours des Oranais malmenés par les sbires du général Katz, en affrétant 2 ferrys, le « Victoria » et le « Virgen de Africa »

Pour accoster le long des quais d’Oran, il fallut longuement parlementer avec les autorités françaises réticentes et même donner à la France un ultimatum, risquant un grave incident diplomatique…

Le 30 juin, à 10 h du matin, malgré l’opposition de De Gaulle, le général Franco donna l’ordre à ses capitaines d’embarquer cette « misère humaine » qui attendait depuis des jours sous un soleil torride, sans la moindre assistance, un hypothétique embarquement vers la France.

Franco prévint de Gaulle qu’il était prêt à l’affrontement militaire pour sauver ces pauvres gens sans défense, abandonnés sur les quais d’Oran et menacés d’être exécutés à tout moment par les barbares du FLN.

Joignant le geste à la parole, il ordonna à son aviation et sa marine de guerre de faire immédiatement route vers Oran.

Finalement, face à la détermination du général Franco et craignant un conflit armé, de Gaulle céda et le samedi 30 juin, à 13 h, deux ferrys espagnols accostèrent et embarquèrent 2 200 passagers hagards, 85 voitures et un camion.

Lors de l’embarquement, les courageux capitaines espagnols durent, cependant, s’opposer à la montée d’une compagnie de CRS sur leur bateau (propriété de l’Espagne) dans le but de lister tous les passagers et interpeller les membres de l’OAS fichés.

Ces capitaines expliqueront n’avoir jamais compris l’attitude arrogante et inhumaine des autorités françaises dans une situation aussi dramatique qui relevait essentiellement d’« assistance à personne en danger de mort »…

Contre vents et marées, finalement, à 15 h 30, les quais d’Oran, noirs de monde se vidèrent et les bateaux espagnols prirent enfin la mer malgré une importante surcharge, à destination du port d’Alicante.

Durant toute la traversée, se mêlèrent les larmes de détresse, de chagrin… et de joie de ces pauvres gens en route vers leur nouvel exil, conscients d’avoir échappé au pire…

Quand, enfin, la côte espagnole fut en vue, une liesse générale s’empara de ces « réfugiés » qui s’époumonèrent à crier avec des sanglots dans la voix « Viva España ! » … « Viva Franco ! ».

Ils avaient, pour bon nombre d’entre eux, échappé à une mort programmée par les autorités françaises. Jamais ils ne l’oublieront !

En mémoire de Jean LOPEZ, coiffeur à Aïn-El-Turck (Oran) qui devait assurer mon embarquement et mon accompagnement jusqu’en Métropole (j’avais 15 ans).

Jean fut enlevé précisément au port d’Oran par des ATO (auxiliaires de police du FLN).

On ne le revit jamais…

A sa veuve et à ses deux filles, avec toute mon affection. »

Texte de José Castano :

« Les 29 et 30 juin 1962, l’Espagne du général Franco vint au secours des Oranais malmenés par les sbires du général Katz, en affrétant 2 ferrys, le « Victoria » et le « Virgen de Africa »

Pour accoster le long des quais d’Oran, il fallut longuement parlementer avec les autorités françaises réticentes et même donner à la France un ultimatum, risquant un grave incident diplomatique…

Le 30 juin, à 10 h du matin, malgré l’opposition de De Gaulle, le général Franco donna l’ordre à ses capitaines d’embarquer cette « misère humaine » qui attendait depuis des jours sous un soleil torride, sans la moindre assistance, un hypothétique embarquement vers la France.

Franco prévint de Gaulle qu’il était prêt à l’affrontement militaire pour sauver ces pauvres gens sans défense, abandonnés sur les quais d’Oran et menacés d’être exécutés à tout moment par les barbares du FLN.

Joignant le geste à la parole, il ordonna à son aviation et sa marine de guerre de faire immédiatement route vers Oran.

Finalement, face à la détermination du général Franco et craignant un conflit armé, de Gaulle céda et le samedi 30 juin, à 13 h, deux ferrys espagnols accostèrent et embarquèrent 2 200 passagers hagards, 85 voitures et un camion.

Lors de l’embarquement, les courageux capitaines espagnols durent, cependant, s’opposer à la montée d’une compagnie de CRS sur leur bateau (propriété de l’Espagne) dans le but de lister tous les passagers et interpeller les membres de l’OAS fichés.

Ces capitaines expliqueront n’avoir jamais compris l’attitude arrogante et inhumaine des autorités françaises dans une situation aussi dramatique qui relevait essentiellement d’« assistance à personne en danger de mort »…

Contre vents et marées, finalement, à 15 h 30, les quais d’Oran, noirs de monde se vidèrent et les bateaux espagnols prirent enfin la mer malgré une importante surcharge, à destination du port d’Alicante.

Durant toute la traversée, se mêlèrent les larmes de détresse, de chagrin… et de joie de ces pauvres gens en route vers leur nouvel exil, conscients d’avoir échappé au pire…

Quand, enfin, la côte espagnole fut en vue, une liesse générale s’empara de ces « réfugiés » qui s’époumonèrent à crier avec des sanglots dans la voix « Viva España ! » … « Viva Franco ! ».

Ils avaient, pour bon nombre d’entre eux, échappé à une mort programmée par les autorités françaises. Jamais ils ne l’oublieront !

En mémoire de Jean LOPEZ, coiffeur à Aïn-El-Turck (Oran) qui devait assurer mon embarquement et mon accompagnement jusqu’en Métropole (j’avais 15 ans).

Jean fut enlevé précisément au port d’Oran par des ATO (auxiliaires de police du FLN).

On ne le revit jamais…

A sa veuve et à ses deux filles, avec toute mon affection. »

vendredi 25 octobre 2019

Saint-Brieuc (22) : Découverte majeure de vestiges gaulois datant de plus de 2000 ans

« Les découvertes de Trémuson sont d’intérêt national, voire international ! » Yves Ménez, le conservateur régional de l’archéologie à la Drac Bretagne n’en revient toujours pas. Les vestiges découverts ces derniers jours par Stéphane Bourne, archéologue à l’Inrap, et son équipe sont des « œuvres majeures de l’art celtique ».

Le chantier, démarré le 16 septembre au lieu-dit La-Morandais, a notamment permis de mettre à jour le buste de ce qui semble être un aristocrate gaulois. D’une hauteur de 40 cm pour 11 kg, le vestige a été découvert dans une fosse, face sculptée contre terre. Trois autres statuettes ont, elles, été retrouvées dans un puits, ce mardi 22 octobre.

Un puits qui renfermait un véritable trésor : un seau de banquet en bois, décoré de bandages en bronze. « Ce qui est incroyable, c’est qu’il a été découvert dans l’état où il était il y a plus de 2000 ans », se réjouit Stéphane Bourne.

Autant de vestiges, qui dateraient du IIe ou du Ier siècle avant Jésus-Christ, découverts à l’emplacement d’une ferme gauloise fondée au IVe siècle avant notre ère. Et qui était, laissent supposer les découvertes, le lieu de résidence d’une famille de l’aristocratie gauloise.

mercredi 23 octobre 2019

La Petite Histoire : Albert Roche, le premier soldat de France

Dans la Grande Guerre, massification oblige, peu de place a été laissée aux héros, si ce n’est aux as de l’aviation. Et pourtant, dans ce tableau, Albert Roche fait figure de formidable exception. Surnommé le « premier soldat de France » par le maréchal Foch, ce simple soldat de première classe est le plus décoré de la Grande Guerre. Blessé à de nombreuses reprises, il a capturé quelques 1.180 soldats allemands et réalisé des actes de bravoures dignes d’un film hollywoodien. Retour sur un parcours hors du commun.

La Petite Histoire : Albert Roche, le premier soldat de France

Dans la Grande Guerre, massification oblige, peu de place a été laissée aux héros, si ce n’est aux as de l’aviation. Et pourtant, dans ce tableau, Albert Roche fait figure de formidable exception. Surnommé le « premier soldat de France » par le maréchal Foch, ce simple soldat de première classe est le plus décoré de la Grande Guerre. Blessé à de nombreuses reprises, il a capturé quelques 1.180 soldats allemands et réalisé des actes de bravoures dignes d’un film hollywoodien. Retour sur un parcours hors du commun.

Climat. Les regrettables erreurs et détournements du GIEC [L’Agora]

Michel Duthé, retraité, ingénieur ENSIGC de Toulouse, master of sciences de l’Université de Sherbrooke, a été ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique, inspecteur des installations classées pour l’environnement et des installations nucléaires de base, cadre dans l’Autorité de sûreté nucléaire civile (ASN), puis dans l’Autorité de sûreté des installations nucléaires intéressant la défense (DSND).

En tant que physicien, il rejoint nombre de points mentionnés par Jean-Pierre Bardinet qui dénonce « l’hystérie climato-religieuse ».

On observe depuis quelque temps dans les médias des comportements de type refus obstiné de la contradiction de la part des adeptes de la nouvelle religion climatique (« le réchauffement climatique est dû aux activités humaines »).

Au-delà du caractère fondamentaliste de ces tenants de la nouvelle vérité, sujet qui mériterait en soi un autre développement, ces personnes se réfèrent aveuglément aux conclusions du GIEC qui semblent être leur nouvelle Bible.

Cet organisme politique ne réunit pas « des milliers de scientifiques » mais pilote une centaine de labos qui attendent leurs subventions et dont 10 % se sont d’ailleurs déjà retirés, en désaccord avec les conclusions générales.

En tant que scientifique, je souhaite attirer ici l’attention sur les principales incohérences, pour ne pas dire détournements, sciemment colportés par l’organisme onusien précité, phagocyté par le mouvement mondialiste.

Malgré les émissions qui ne cessent de croître énormément, la teneur atmosphérique en CO2 n’augmente quasiment pas depuis 20 ans (elle est passée de 390 à 410 ppm, alors qu’elle était de 220 ppm dans les années 60).

Le GIEC « oublie » que le CO2 est absorbé par les océans (loi d’équilibre de dissolution de Henry) et par la végétation qui s’en nourrit (les forêts de l’hémisphère nord sont en forte expansion).

Il n’y a donc aucune « urgence climatique » à cesser nos émissions de CO2 qui, en excès, sont réabsorbées par les océans.

Bien au contraire le CO2 est nécessaire aux bonnes moissons et contribue à la résolution du problème de la faim dans le monde (préoccupation curieusement passée de mode).

Les calculs de l’effet de serre par le GIEC excluent la chaleur apportée par le rayonnement solaire, considérée comme « négligeable ».En fait elle est variable, fonction des tâches solaires et de l’ordre de 0,5 à 1 W/m2 à comparer au seul effet de serre calculé par le GIEC de l’ordre de 2,5 W/m2.

Ce n’est pas négligeable d’autant que la valeur du GIEC est surestimée (voir §3 ci-après).

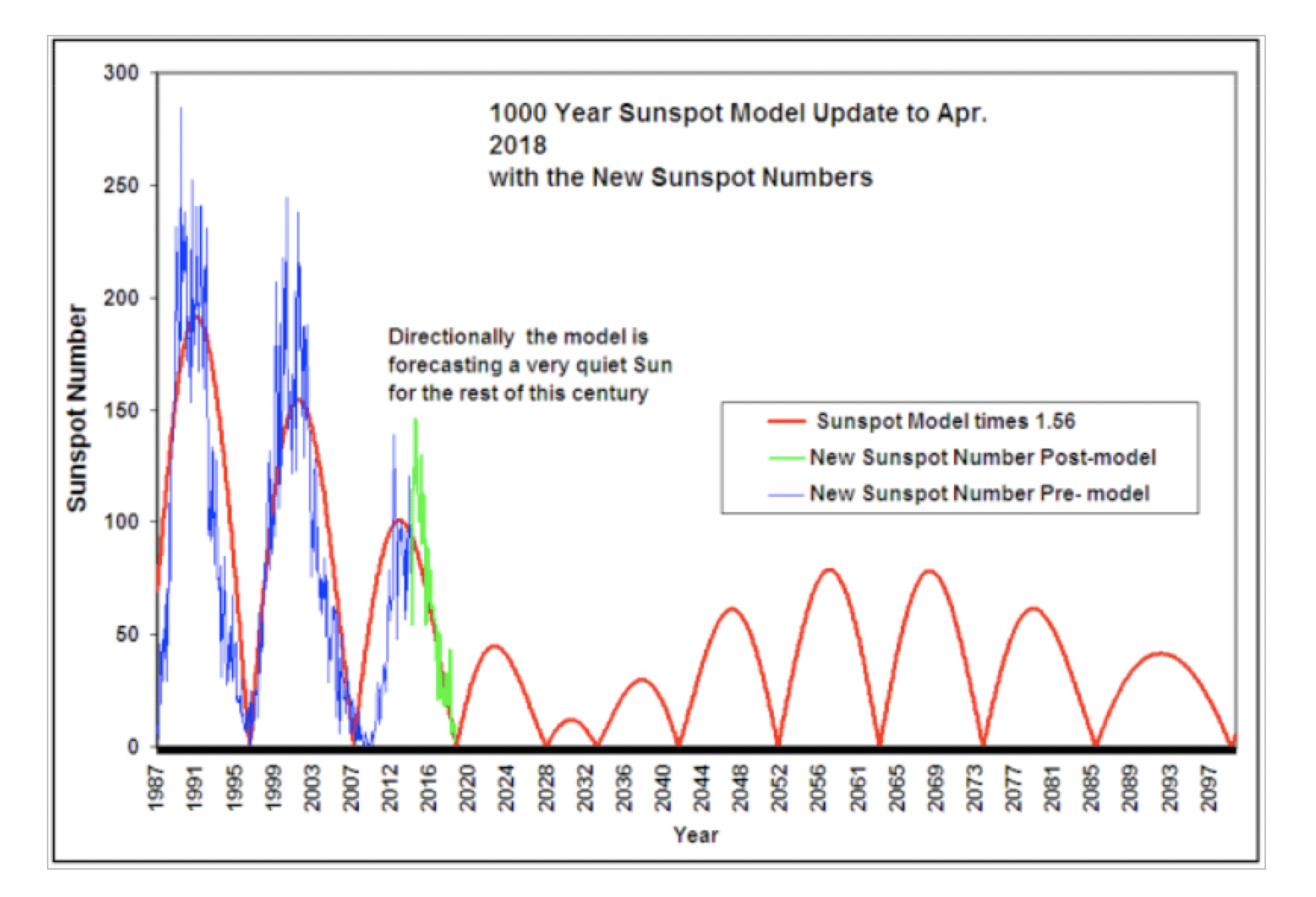

Donc si les cycles solaires baissent d’activité et que le 1 W/m2 diminue, ce qui va bientôt arriver avec les prochains cycles solaires 25 et 26, l’effet de serre sera insuffisant pour maintenir la température à la surface de la Terre, hypothèse que le GIEC refuse d’envisager…

L’effet de serre, compte tenu de ce qui est dit dans le § suivant est plutôt de l’ordre de 1,5 W/m2.

La chaleur apportée par les cycles 21, 22, 23 (fortuitement concomitants à l’essor industriel), a été très forte, de l’ordre d’au moins 1 W/m2.

Cette valeur risque de tomber à 0,3 ou 0,4 W/m2.

Faites le calcul, 0,4 + 1,5 < 2,5 W/m2, valeur nécessaire pour maintenir la température moyenne

planétaire.

Le GIEC calcule l’effet de serre de façon surestimée.

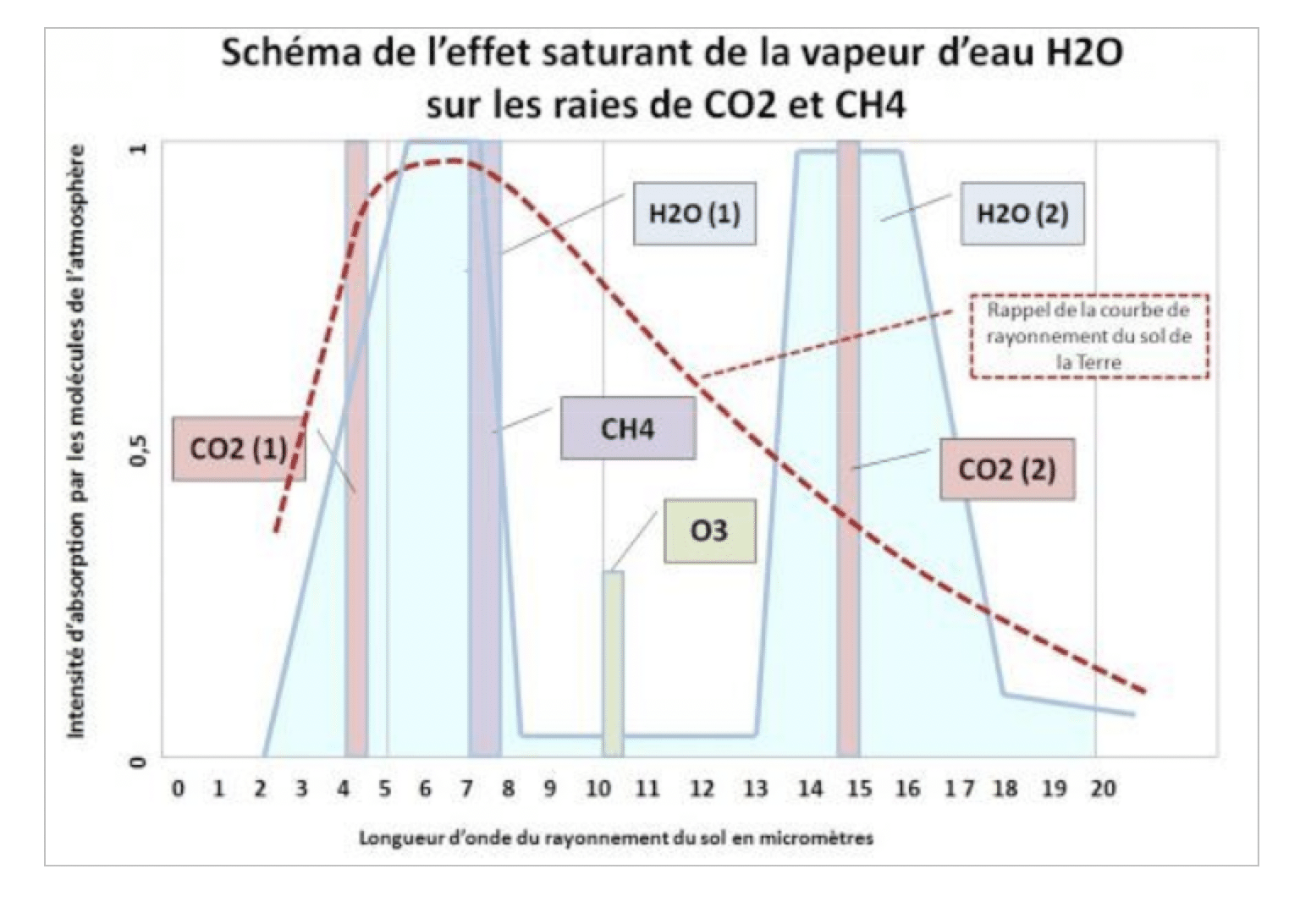

Le spectre d’absorption du CO2 dans l’infrarouge donne deux pics étroits, ce qui fait de lui un absorbeur de chaleur faible.

Le problème est que dans les modèles on s’arrête là et le CO2 est présenté comme ayant une petite incidence en tant que GES.

Or dans l’atmosphère le CO2 n’est pas seul, il est en particulier mélangé à la vapeur d’eau et, pas de chance, H2O a un spectre d’absorption qui présente des bandes d’absorption larges lesquelles recouvrent totalement (en fréquence et en intensité) celles du CO2 (entre autres), voir figure 5 de la première référence reproduite ici.

De ce fait et compte tenu de la quantité bien plus élevée de vapeur dans l’air (25 à 100 fois plus), c’est l’eau qui absorbe la chaleur et la quantité restante absorbée par le CO2 est infime (le gaz CO2 n’est donc pour rien dans le réchauffement climatique).

C’est le phénomène physique dit de saturation qui fait que H2O récupère 90 % des infrarouges, le reste étant imputable à quelques gaz tels que l’ozone ou le méthane.

Alors que le GIEC additionne scolairement tous les effets des gaz présents.

Dès lors, l’effet de serre est notablement inférieur à 2,5 W/m2, et les extrapolations de long terme sont très incertaines, voire inconsidéré

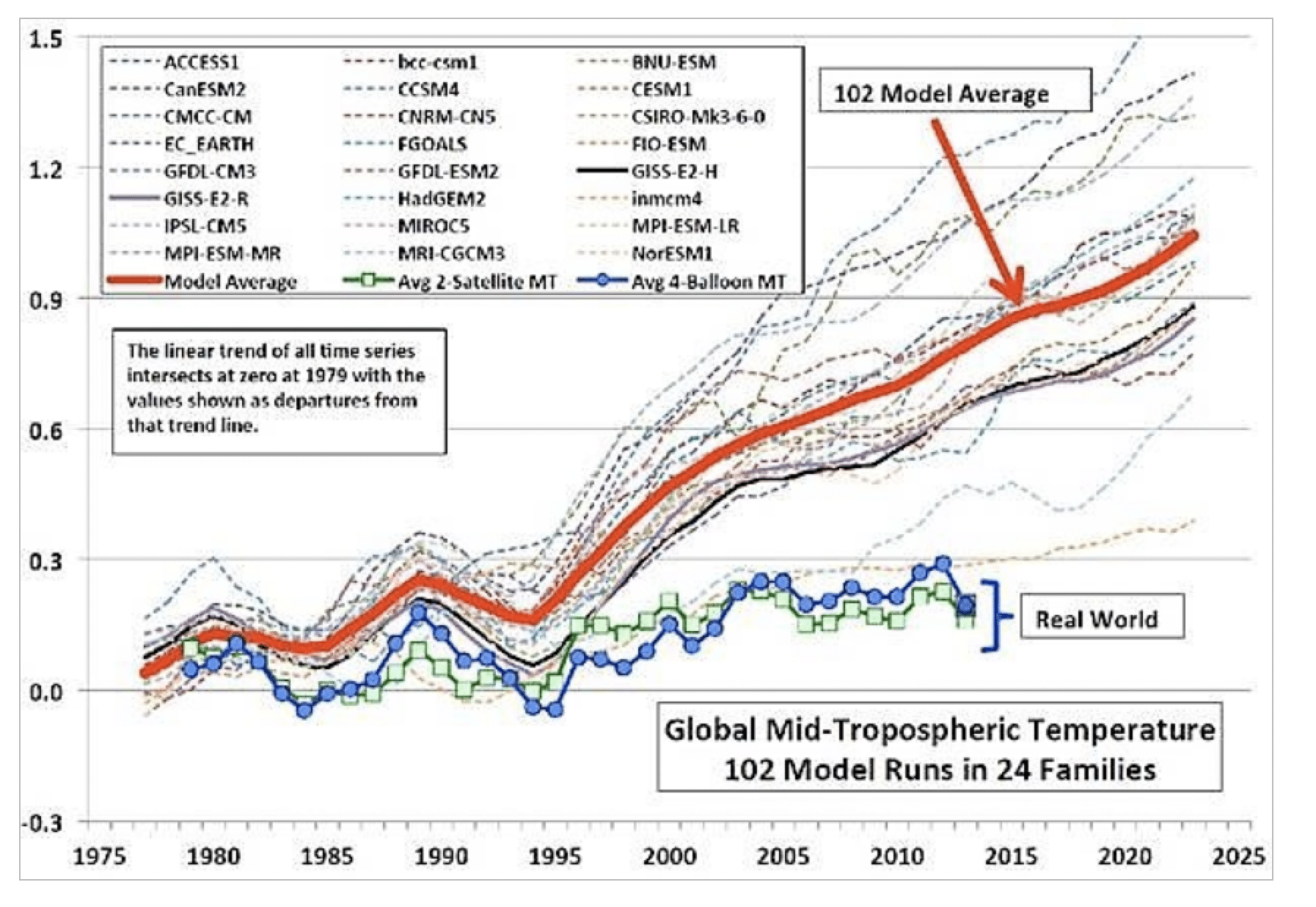

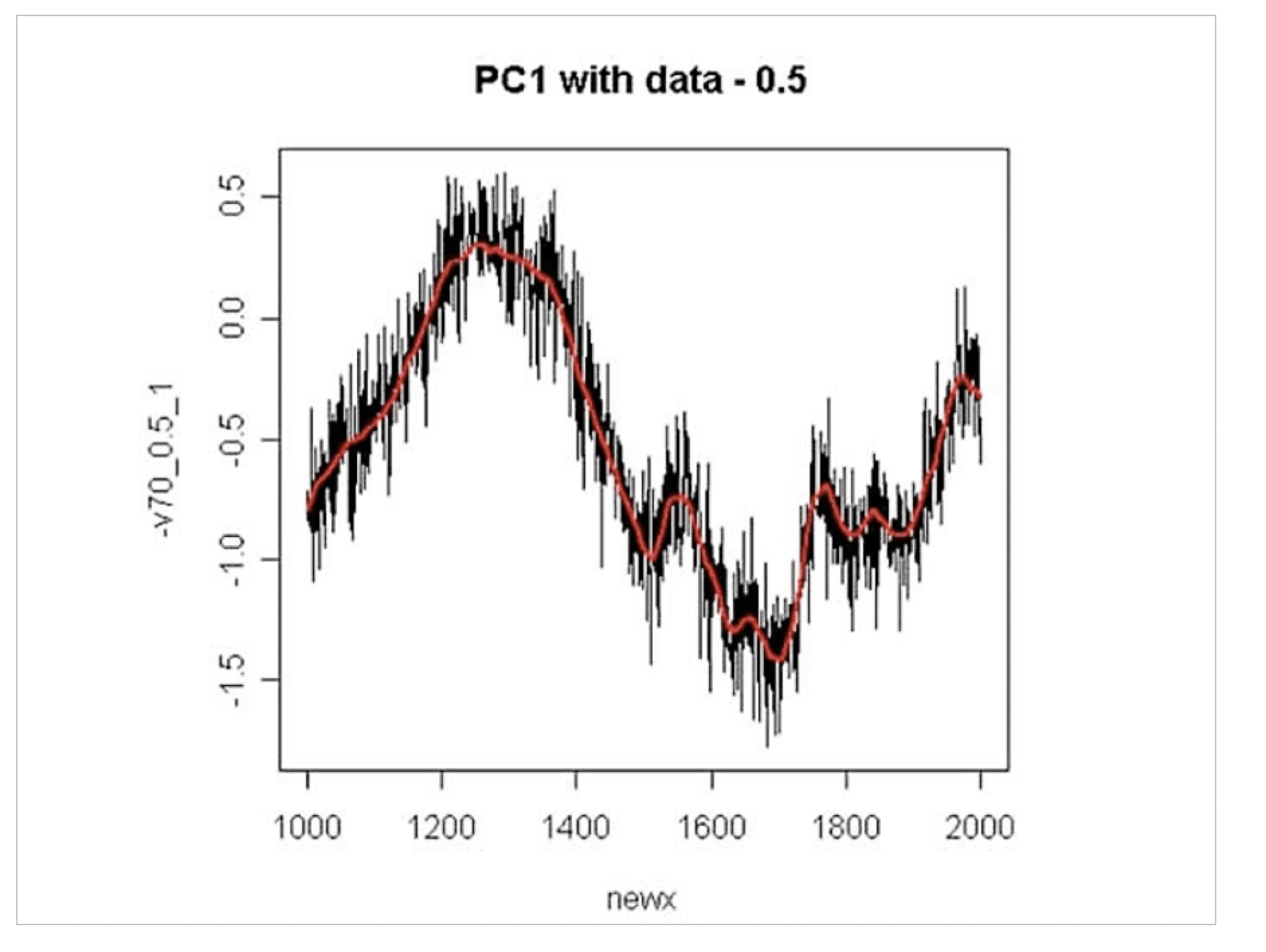

Pire encore, le GIEC ne recale pas ses modèles sur les valeurs expérimentales (recueillies par ballons et satellites, voir figure 1 de la seconde référence reproduite ici).

Tout scientifique sait qu’un modèle doit être validé par les points expérimentaux et que si un modèle s’en écarte, il doit être rejeté et les études afférentes quand elles proposent des extrapolations faire l’objet, par précaution, d’un classement vertical direct.

Et de fait les courbes du GIEC sont au-dessus des relevés expérimentaux et ascendantes alors que ces derniers sont quasiment horizontaux depuis 20 ans.

Seul le GIEC s’entête dans cette démarche contraire à toutes les bonnes pratiques physiques.

Dernière erreur, les modèles du GIEC ne tiennent pas compte de l’accélération du cycle de l’eau qui accompagne les augmentations de température dénoncées.

L’épaississement des couches nuageuses aura pour contre-effet de renvoyer davantage de rayons solaires vers l’espace et donc de diminuer l’effet de serre, lequel devrait s’emballer si l’on en croit ses modèles (par ailleurs très foisonnants et imprécis).

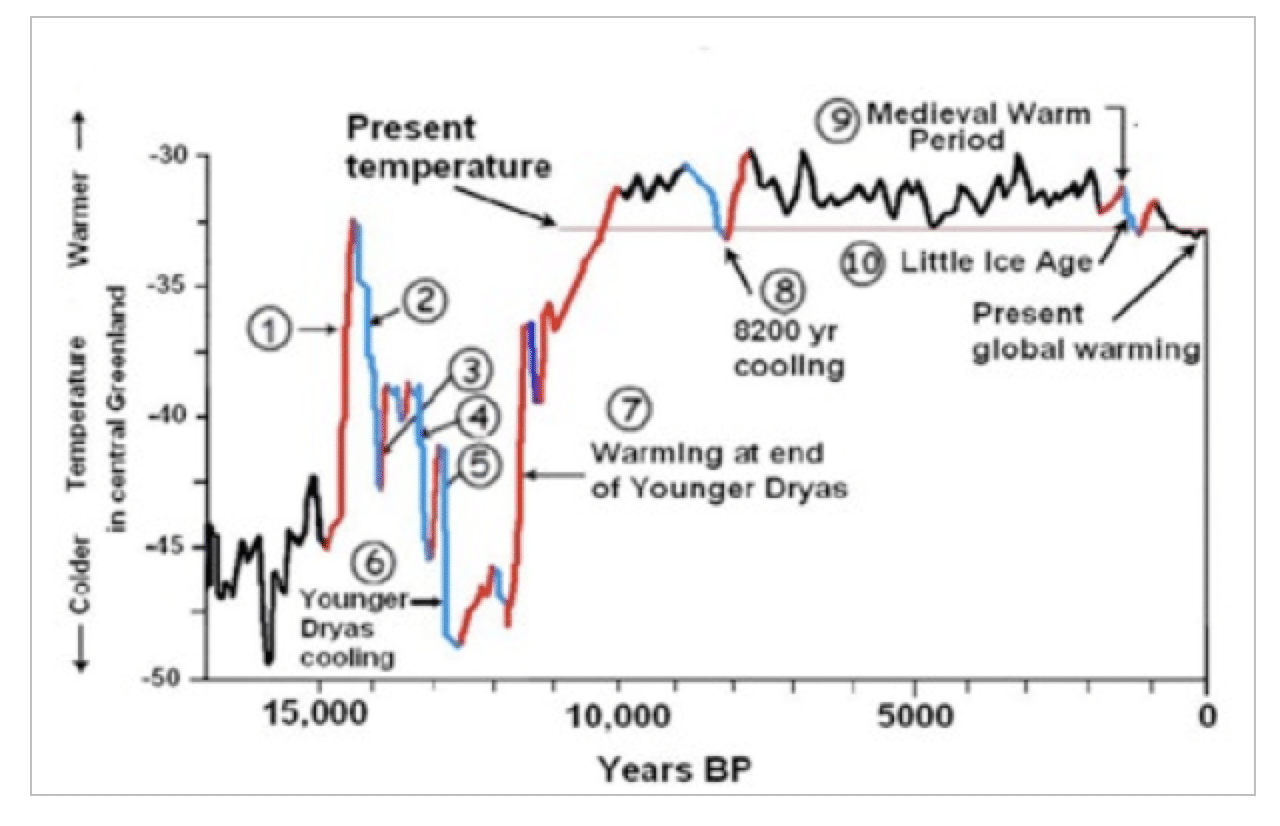

Hors, dans le passé la Terre a eu beaucoup plus chaud et l’effet de serre ne s’est jamais emballé. Notamment sur les derniers 10 000 ans, voir figure suivante, référence 4, nous ne faisons au contraire que remonter à la moyenne !

Et bien sûr le GIEC s’appuie sur ces modèles discutables pour annoncer la fin du monde dans 80 ans.

Cela n’a pas de sens, alors que certains spécialistes des cycles solaires attendent un long minimum solaire, qui a déjà commencé mais dont les effets vont se faire sentir dans 10 à 15 ans, compte tenu de la grande inertie des océans.

Une mini-période glaciaire de type minimum de Maunder devrait commencer à se faire sentir sérieusement vers 2030 et pour 150 à 200 ans.

Mais ceci est l’objet d’autres considérations (*), disons au moins ici que l’isolation thermique des habitations est importante et même urgente…

En conclusion, l’homme, en modifiant la nature de ses activités, n’aura aucune influence mesurable sur l’évolution climatique, laquelle lui échappe totalement en ne parlant que d’effet de serre (voir la troisième référence).

Il ferait mieux de s’adapter et de traiter les graves problèmes environnementaux sur lesquels il a les moyens de jouer : la biodiversité, la répartition de l’eau, le développement des pays pauvres (en utilisant toutes leurs ressources, y compris « carbonées »), les pollutions diverses et variées.

Références :

On en a encore pour quelques années de chaleur.

Après on repart vers un refroidissement climatique probablement sévère et long (150 à 200 ans type minimum de Maunder sous Louis XIV) d’après les spécialistes des cycles climatiques (NOAA, NASA).

On est d’ailleurs déjà entré dans un minimum solaire jamais vu depuis longtemps (zéro tache solaire depuis des mois !), à l’inverse des cycles 21, 22, 23 de 1970 à 2000 qui ont été très actifs (concomitants aux émissions de l’essor industriel qui n’ont rien à y voir contrairement à la pensée dominante).

Le cycle 24 qui s’achève a été très doux, les prochains probablement pires.

Le phénomène prépondérant est l’inertie énorme des océans qui ont été échauffés et qui vont prendre plusieurs dizaines d’années à refroidir.

Vers 2030 ça va commencer à refroidir sérieusement.

Mais ce n’est pas un cadeau, le CO2 va rediminuer (en équilibre de dissolution avec les océans où sa concentration va baisser en même temps que la température, et entraînant des dépôts calcaires dans les bassins sédimentaires, certes, mais entraînant surtout des famines (la dernière fois c’était avant 1789) car les récoltes sont proportionnelles au taux de CO2 dans l’atmosphère (aujourd’hui 410 ppm soit le double des années 60 quand on se préoccupait de la faim dans le monde, problème oublié aujourd’hui).

Après on repart vers un refroidissement climatique probablement sévère et long (150 à 200 ans type minimum de Maunder sous Louis XIV) d’après les spécialistes des cycles climatiques (NOAA, NASA).

On est d’ailleurs déjà entré dans un minimum solaire jamais vu depuis longtemps (zéro tache solaire depuis des mois !), à l’inverse des cycles 21, 22, 23 de 1970 à 2000 qui ont été très actifs (concomitants aux émissions de l’essor industriel qui n’ont rien à y voir contrairement à la pensée dominante).

Le cycle 24 qui s’achève a été très doux, les prochains probablement pires.

Le phénomène prépondérant est l’inertie énorme des océans qui ont été échauffés et qui vont prendre plusieurs dizaines d’années à refroidir.

Vers 2030 ça va commencer à refroidir sérieusement.

Mais ce n’est pas un cadeau, le CO2 va rediminuer (en équilibre de dissolution avec les océans où sa concentration va baisser en même temps que la température, et entraînant des dépôts calcaires dans les bassins sédimentaires, certes, mais entraînant surtout des famines (la dernière fois c’était avant 1789) car les récoltes sont proportionnelles au taux de CO2 dans l’atmosphère (aujourd’hui 410 ppm soit le double des années 60 quand on se préoccupait de la faim dans le monde, problème oublié aujourd’hui).

Alors patience, et calorifugeons nos habitations en attendant !

Et qu’on cesse de nous culpabiliser avec le CO2 qui n’a strictement rien à voir dans le changement climatique, et les taxes carbone associées totalement injustifiées pour la seule question du climat…

Et qu’on cesse de nous culpabiliser avec le CO2 qui n’a strictement rien à voir dans le changement climatique, et les taxes carbone associées totalement injustifiées pour la seule question du climat…

Si ce qui est pressenti ici est avéré, que certains prennent au moins quelques précautions de langage avant d’avoir l’air, au mieux bien embarrassés, dans dix ans…

Les fraudes écolos

Octobre 2019

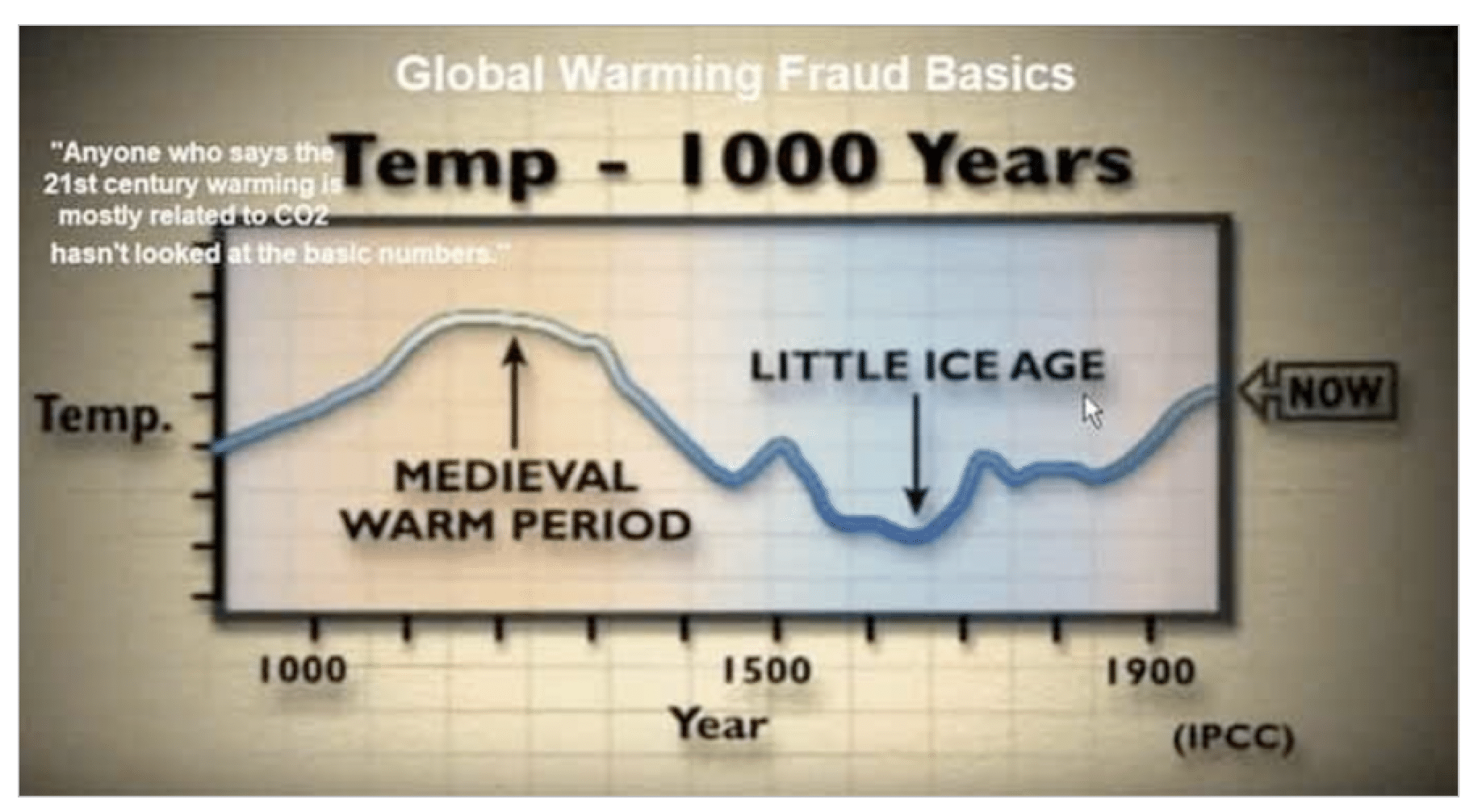

« Jamais la température n’a été aussi élevée »

FAUX, il a fait plus chaud au Moyen Âge et le Groenland était largement vert comme son nom l’indique.

« Le CO2 gouverne la température »

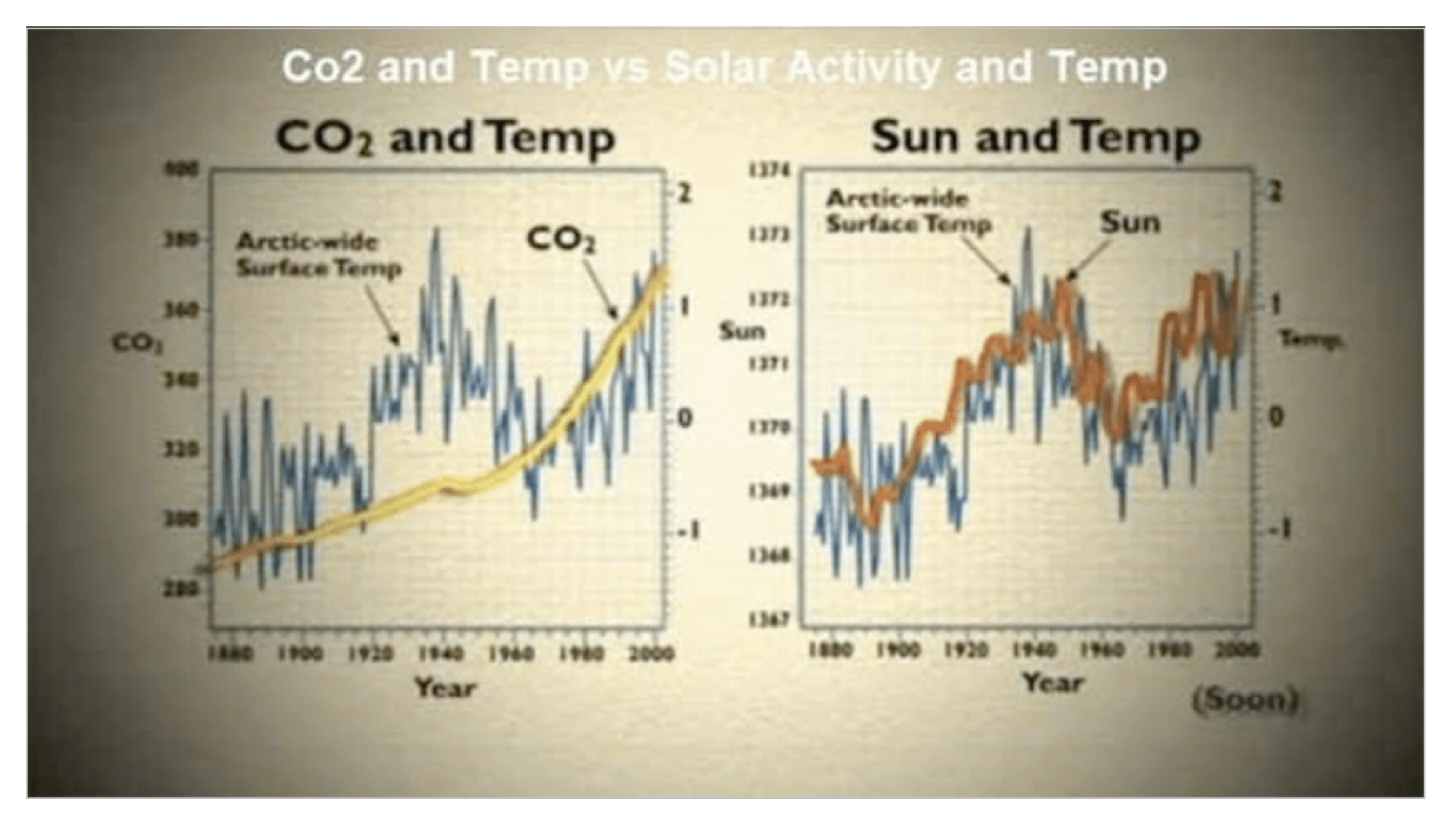

FAUX, la courbe de gauche montre que le CO2 est indépendant de la température.

La courbe de droite montre que la température est cohérente avec l’activité solaire.

La courbe de droite montre que la température est cohérente avec l’activité solaire.

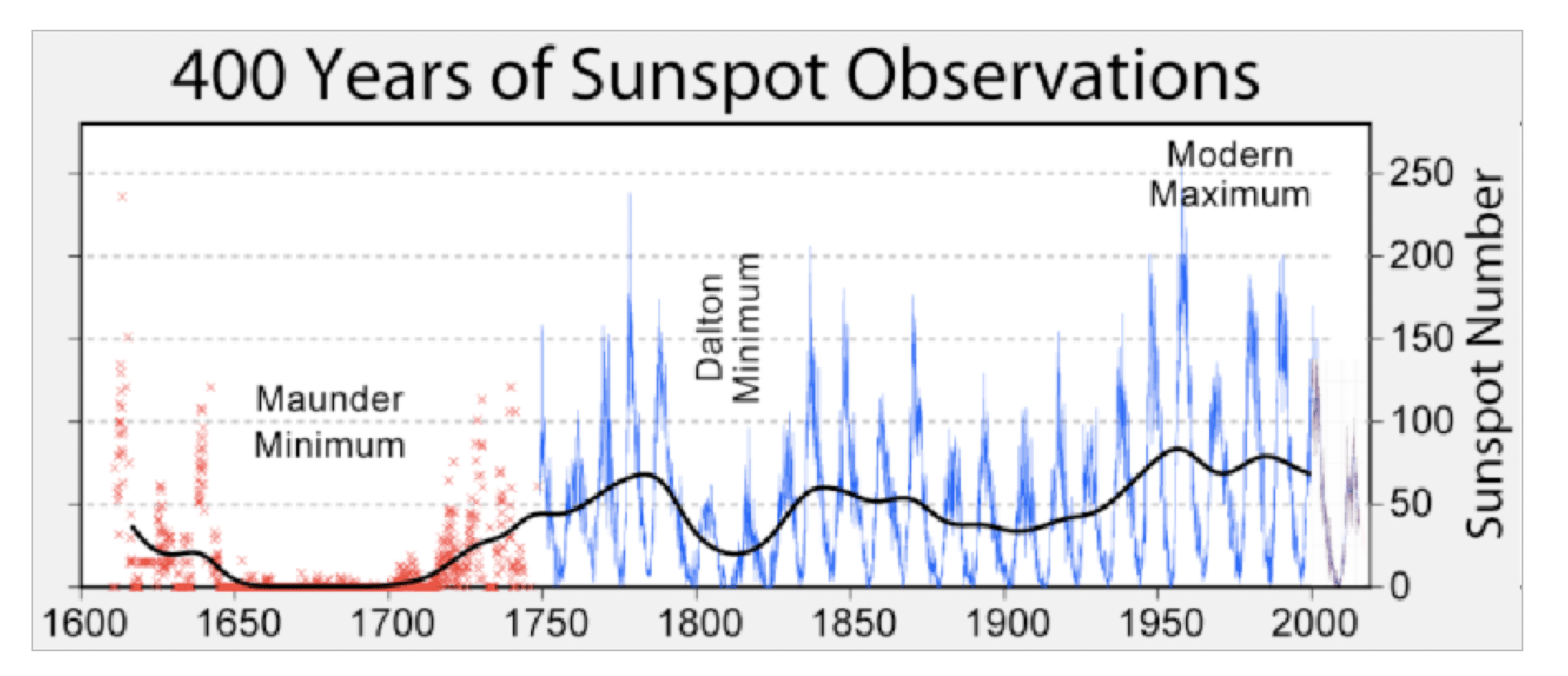

À noter le mini-âge glaciaire au XVIIe siècle (minimum de Maunder qui devrait se reproduire bientôt selon les modèles des spécialistes de l’activité solaire, modèles validés par les observations antérieures sur 400 ans) : en bleu l’activité solaire observée des cycles de 11 ans, en rouge les modèles d’activité solaire.

Source

Michel Duthé Retraité. Ingénieur CEA, physicien.

Précision : les points de vue exposés n’engagent que l’auteur de ce texte et nullement notre rédaction. Média alternatif, Breizh-info.com est avant tout attaché à la liberté d’expression. Ce qui implique tout naturellement que des opinions diverses, voire opposées, puissent y trouver leur place.

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2019, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine – V

[cc] Breizh-info.com, 2019, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine – V

http://by-jipp.blogspot.com/2019/10/climat-les-regrettables-erreurs-et.html

mardi 22 octobre 2019

QUI A DÉCLENCHÉ LA GUERRE DE 14 ?

Selon l’historien allemand Gerd Krumreich, c’est bien l’Allemagne qui porte la responsabilité de la conflagration de 1914.

Dès 1919, le traité de Versailles faisait porter sur les seuls Allemands la responsabilité du déclenchement de la Grande Guerre. Outre-Rhin, cette clause nourrirait l’esprit de revanche : aux yeux des Allemands, et pas seulement des nationalistes, leur pays, cerné par des Etats hostiles, avait été contraint de se défendre en 1914. Cette interprétation allait perdurer : en 1961, Fritz Fischer, un professeur de l’université de Hambourg, faisait scandale, dans son pays, avec un livre où il affirmait que les hostilités avaient été voulues par l’Allemagne, à l’été 1914, dans une perspective offensive.

Alors, qui a déclenché la Première Guerre mondiale ? En cette année du centenaire, ce débat a été relancé, notamment en raison du succès international du livre d’un historien australien, enseignant à Cambridge, Christopher Clark : dans Les Somnambules (Flammarion, 2013), l’auteur démonte le mécanisme infernal qui s’est mis en branle lors de l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche et affirme que tous les Européens, dans un mélange de conscience et d’inconscience, de volonté et de résignation, ont marché comme des « somnambules » vers l’abîme. Christopher Clarke n’exonère en rien l’Allemagne : certains pays sont donc plus coupables que d’autres, selon lui, mais la responsabilité initiale du conflit est partagée.

Et voici que Gerd Krumeich, professeur émérite à l’université de Düsseldorf, lui donne la réplique dans un ouvrage passionnant. Spécialiste de 1914-1918, cet historien allemand, vice-président du centre de recherche de l’Historial de Péronne, est catégorique : c’est l’Allemagne qui, hantée par le « péril russe », a utilisé l’attentat de Sarajevo afin de devancer une éventuelle attaque de la Russie et de son allié français, Berlin préférant déclencher la guerre que la subir. Si Gerd Krumeich ne disculpe pas entièrement la France et la Russie dans la crise de juillet 1914, notamment en raison de l’anticipation de la mobilisation russe, sa conclusion est nette : « L’Autriche-Hongrie et l’Allemagne ont pressé sur le bouton à un moment où tous les autres pays espéraient encore trouver une solution pacifique. » La discussion est rouverte…

Alors, qui a déclenché la Première Guerre mondiale ? En cette année du centenaire, ce débat a été relancé, notamment en raison du succès international du livre d’un historien australien, enseignant à Cambridge, Christopher Clark : dans Les Somnambules (Flammarion, 2013), l’auteur démonte le mécanisme infernal qui s’est mis en branle lors de l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche et affirme que tous les Européens, dans un mélange de conscience et d’inconscience, de volonté et de résignation, ont marché comme des « somnambules » vers l’abîme. Christopher Clarke n’exonère en rien l’Allemagne : certains pays sont donc plus coupables que d’autres, selon lui, mais la responsabilité initiale du conflit est partagée.

Et voici que Gerd Krumeich, professeur émérite à l’université de Düsseldorf, lui donne la réplique dans un ouvrage passionnant. Spécialiste de 1914-1918, cet historien allemand, vice-président du centre de recherche de l’Historial de Péronne, est catégorique : c’est l’Allemagne qui, hantée par le « péril russe », a utilisé l’attentat de Sarajevo afin de devancer une éventuelle attaque de la Russie et de son allié français, Berlin préférant déclencher la guerre que la subir. Si Gerd Krumeich ne disculpe pas entièrement la France et la Russie dans la crise de juillet 1914, notamment en raison de l’anticipation de la mobilisation russe, sa conclusion est nette : « L’Autriche-Hongrie et l’Allemagne ont pressé sur le bouton à un moment où tous les autres pays espéraient encore trouver une solution pacifique. » La discussion est rouverte…

Jean Sévillia

Le Feu aux poudres. Qui a déclenché la guerre en 1914 ?, de Gerd Krumeich, Belin, 302 p., 23 €. Traduit de l’allemand par Claudine Layre.

lundi 21 octobre 2019

LES CELTES, CONCEPT FLOU

Le mot « celte » fint par désigner tout et n’importe quoi. Les historiens essaient d’y voir clair.

Entre 800 et 450 avant J.-C., ces peuples venus d’Asie centrale ont fait vivre, de la Bohême à la Bavière, une civilisation dont on a retrouvé les vestiges autour de Halstatt, en Autriche. C’est à partir de ces régions que ces hommes, qui exploitaient le sel, maniaient le feu et travaillaient le fer, se sont répandus vers l’Asie mineure, l’espace danubien, les îles Britanniques, la Gaule et la péninsule Ibérique. On les appelle les Celtes. Que sait-on d’eux ?

Graham Robb est un historien britannique. Francophile invétéré, il a déjà publié Une histoire de Paris et Une histoire buissonnière de la France, livres qui, nourris d’anecdotes et de portraits, ont été conçus comme des récits de voyage à travers leur objet d’étude. Ayant découvert au fond de son jardin, près d’Oxford, une broche ciselée de l’âge du fer, Graham Robb a eu envie de partir sur les traces des Celtes. Il en a tiré un ouvrage écrit selon le modèle des précédents. De la Grande-Bretagne à l’Italie du Nord et du Rhin aux Pyrénées, l’auteur explore les secrets du monde celte dans une quête destinée aux passionnés, tant elle foisonne de détails (1).

Le Français Jean-Louis Brunaux, lui, est un spécialiste des Gaulois. Ce terme a été inventé par les Romains, alors que les Grecs désignaient les habitants de l’Europe occidentale sous le terme de Celtes. Celtes, Galates, Gaulois, la proximité du vocabulaire traduit l’analogie des cultures, mais trahit également les fausses assimilations opérées au fil du temps entre des populations différentes. A propos des Celtes, observe Brunaux, « il n’est plus possible de distinguer aisément la réalité du rêve, l’histoire de la fiction, les faits de la pure idéologie ». Mariant l’histoire, l’archéologie et la linguistique, c’est à ce discernement que le chercheur s’emploie dans un livre lumineux, dont la conclusion est paradoxale : au terme de 300 pages consacrées aux « Celtes », Jean-Louis Brunaux appelle en effet à se défier d’un concept « obsolète », tout en jugeant « probablement impossible de se séparer d’une idée reçue qui a eu la vie aussi longue » (2). Humilité de l’historien…

Graham Robb est un historien britannique. Francophile invétéré, il a déjà publié Une histoire de Paris et Une histoire buissonnière de la France, livres qui, nourris d’anecdotes et de portraits, ont été conçus comme des récits de voyage à travers leur objet d’étude. Ayant découvert au fond de son jardin, près d’Oxford, une broche ciselée de l’âge du fer, Graham Robb a eu envie de partir sur les traces des Celtes. Il en a tiré un ouvrage écrit selon le modèle des précédents. De la Grande-Bretagne à l’Italie du Nord et du Rhin aux Pyrénées, l’auteur explore les secrets du monde celte dans une quête destinée aux passionnés, tant elle foisonne de détails (1).

Le Français Jean-Louis Brunaux, lui, est un spécialiste des Gaulois. Ce terme a été inventé par les Romains, alors que les Grecs désignaient les habitants de l’Europe occidentale sous le terme de Celtes. Celtes, Galates, Gaulois, la proximité du vocabulaire traduit l’analogie des cultures, mais trahit également les fausses assimilations opérées au fil du temps entre des populations différentes. A propos des Celtes, observe Brunaux, « il n’est plus possible de distinguer aisément la réalité du rêve, l’histoire de la fiction, les faits de la pure idéologie ». Mariant l’histoire, l’archéologie et la linguistique, c’est à ce discernement que le chercheur s’emploie dans un livre lumineux, dont la conclusion est paradoxale : au terme de 300 pages consacrées aux « Celtes », Jean-Louis Brunaux appelle en effet à se défier d’un concept « obsolète », tout en jugeant « probablement impossible de se séparer d’une idée reçue qui a eu la vie aussi longue » (2). Humilité de l’historien…

Jean Sévillia

(1) Sur les sentiers ignorés du monde celte, de Graham Robb, Flammarion, 464 p., 26 €. Traduit de l’anglais par Lucile Débrosse et Isabelle Taudière.

(2) Les Celtes. Histoire d’un mythe, de Jean-Louis Brunaux, Belin, 350 p., 23 €.

Publié le :vendredi 10 octobre 2014

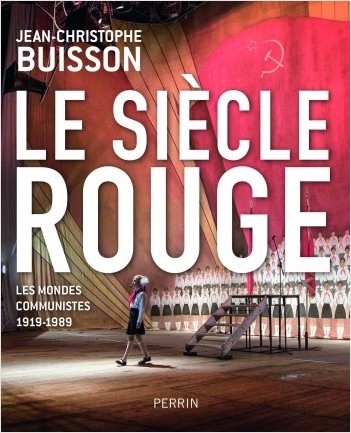

Le siècle rouge - Les mondes communistes 1919-1989, de Jean-Christophe BUISSON

Une histoire-monde illustrée, des communismes de la fondation de la IIIe Internationale à la chute du mur de Berlin. Né avec la révolution d’Octobre, mort avec la fin de l’URSS, le communisme a connu la durée de vie classique d’un être humain, soit trois quarts de siècle (1919-1991); mais trois quarts de siècle qui ont bouleversé la planète, débordant largement la matrice politique pour « révolutionner » les sphères économiques, sociales et culturelles. Touchant tous les continents et presque tous les pays, son idéologie, son action, les artistes et grands écrivains mobilisés en sa faveur durant trois générations, ses nombreuses guerres (civiles et extérieures) comme ses leaders charismatiques (Lénine, Mao, Staline, Castro…), ses victoires, son déclin puis sa chute n’ont jamais été explorés dans leur globalité au moyen d’un grand récit chronologique à la fois accessible, documenté aux meilleures sources et richement illustré.Tel est le pari relevé de main de maître par Jean-Christophe Buisson, dans la lignée de son magistral 1917, l’année qui a changé le monde.

Les entrées sélectives, très écrites et toujours contextualisées, s’appuient sur de nombreuses cartes et illustrations souvent spectaculaires. Elles reflètent les espoirs, les combats, les divisions et les drames de millions d’êtres portés par leur croyance dans une idéologie dont ils furent les militants avant, pour la plupart, d’en devenir les victimes.Une union idéale entre la clarté du texte et la puissance des images, indispensable pour comprendre et connaître le XXème siècle...

(paru le 10 octobre 2019) Perrin, 420 pages, 27 euros

dimanche 20 octobre 2019

Un bon Vent d’Est sur l’Alsace !

Assurer la défense et la promotion du patrimoine culturel alsacien, la remise en cause du système mondialiste et la promotion du travail social et solidaire. Vent d’Est qui a vu le jour à Strasbourg s’avère un mouvement prometteur par ses actions mais également par sa philosophie de l’enracinement, essentielle, pour faire face à la déliquescence de la société française.

Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place un mouvement de solidarité nationale ?Vent d’Est : Vent d’Est n’est pas juste une réponse à la répression étatique (physique ou administrative) ou une démonstration de persévérance face à cette dernière. Nous avons à l’esprit la forme précise que nous voulons donner à notre société, à notre temps, et à notre échelle, nous tentons d’en poser les premières pierres. De fait, Vent d’Est n’a pas vocation à organiser des actions qui ne seraient que des réponses aux mesures gouvernementales et aux tares sociétales contemporaines, mais à passer outre ces dernières en appliquant dans la rue notamment, les objectifs que nous sommes déterminés à atteindre, en profondeur, sur le temps long si cela est nécessaire. Si nous sommes bien sûr attentifs à l’actualité nationale et internationale, nous souhaitons rester ancrés dans le concret, dans le réel, et investir notre énergie à l’échelle locale sur des thématiques qui nous sont chères, en toute indépendance, dans une perspective d’enracinement, de justice sociale, d’écologie, dans un esprit de communauté et d’amitié, « dont nous voudrions qu’il s’élève jusqu’à l’amitié nationale », comme dirait l’autre. Et, évidemment, Vent d’Est n’a pas non plus vocation à être une enclave idéologique hermétique. Si nous sommes là, c’est pour rassembler, unir, construire. Comme tu as pu le lire sur nos réseaux, nos portes sont grandes ouvertes à tous les Alsaciens et Alsaciennes ayant la fougue de mettre en action leur idéal de solidarité, de justice, de réappropriation.

LUMIÈRE SUR LE VÉRITABLE LOUIS XI

Un roi cynique et tortueux, toujours couvert de son drôle de chapeau, qui inspectait les cages de fer où étaient enfermés ses adversaires. Il est resté quelque chose de ce cliché du XIXe siècle, empêchant Louis XI d’être un personnage populaire. Au début des années 1970, Paul Murray Kendall, un universitaire américain, lui consacra une biographie (chez Fayard) qui marqua une génération parce que, traduite en français, elle fut, avec 200 000 exemplaires vendus, un des plus étonnants best-sellers de cette période faste pour l’édition d’histoire. Voir un professeur de l’Ohio qualifier Louis XI d’« homme aux capacités exceptionnelles » rompait avec la légende noire installée dans la mémoire nationale. D’autres historiens français ont ensuite relevé le gant, parmi lesquels Jacques Heers (Perrin, 1999), Jean Favier (Fayard, 2001) ou Amable Sablon du Corail (Belin, 2011). Lydwine Scordia, agrégée et docteur en histoire, maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Rouen, brosse à son tour un portrait du monarque. Pour ce faire, elle examine d’abord comment ses pairs, du XVe siècle à nos jours, ont perçu Louis XI. Passionnante synthèse historiographique qui reconstitue, époque après époque, les mythes accumulés autour du souverain, alternativement vu comme gallican, absolutiste ou bourgeois. Afin d’approcher la réalité, l’auteur choisit au contraire de « redonner la parole au roi » tout en exposant les derniers résultats de la recherche sur un règne qui a joué un rôle considérable dans l’histoire de France. Affrontement avec les féodaux lors de la guerre du Bien public, rivalité avec la maison de Bourgogne et intégration de son héritage après la mort de Charles le Téméraire, création de nouveaux parlements, unification administrative et fiscale du royaume : ces pages éclairent l’oeuvre immense de Louis XI. Lydwine Scordia insiste sur la religiosité du roi qui, à l’instar de son prédécesseur Saint-Louis, assistait à la messe tous les jours, se confessait chaque semaine, faisait l’aumône et lavait les pieds des pauvres. En conclusion, l’historienne établit une autre comparaison, plus originale : Louis XIV ressemblera à Louis XI, explique-t-elle, parce que, comme lui, il était indifférent à l’opinion d’autrui.

Jean Sévillia

Louis XI, de Lydwine Scordia, Ellipses, 528 p., 26 €.

Sources : Le Figaro Magazine (Edition du vendredi 15 janvier 2016)

samedi 19 octobre 2019

La mémoire historique, un enjeu d’influence...

par Robin Terrasse

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Robin Terrasse cueilli sur le site de la revue Conflits et consacré aux enjeux politiques de la mémoire et de l'histoire. Consultant et spécialiste en intelligence économique, Robin Terrasse a publié La mémoire assiégée (DMM, 2017).

La mémoire historique est un enjeu d’influence

La mémoire et l’histoire sont des enjeux politiques majeurs, car leur écriture et leur perception sont essentielles pour bâtir des actions politiques. D’où le fait que tous les gouvernements tentent d’écrire l’histoire dans un sens voulu.

L’idéologie mémorielle est un décodeur de la réalité

Un récit est une arme. Il peut expliquer l’origine du monde, fonder la légitimité d’une hiérarchie, ou encore sacraliser la guerre. Les peuples, passés comme présents, ont tous besoin d’un récit mémoriel pour exister : c’est à travers la mémoire historique qu’on leur a inculquée qu’ils intériorisent leur origine, leur légitimité, le sens de leur histoire et donc la signification profonde de leur rapport au monde.

Mais, afin de bien cerner ce qu’est le récit historique, il convient tout d’abord de saisir ce que signifie la « mémoire collective ». Nous savons tous, par exemple, que Jules César a envahi la Gaule, que Jeanne d’Arc a libéré Orléans, ou encore que la France a colonisé l’Algérie. Mais, nous ne savons pas tous que des « empereurs gaulois » ont existé, que Louis XVI a aboli la torture en France, ou encore que des troupes éthiopiennes se sont battues pour le Sultan turc au cœur de l’Europe.

Si certains événements historiques font partie de notre « mémoire collective » alors que d’autres en sont exclus, c’est bien parce que cette mémoire est une construction subjective, et non une présentation neutre du passé. Ainsi, si l’Histoire est constituée d’un ensemble d’événements objectifs, sa mise en récit dans le cadre de la constitution d’une mémoire collective résulte toujours d’un choix partisan.

Georges Bensoussan, dans La concurrence mémorielle, expliquait ainsi que : « L’image que nous nous faisons du passé n’est pas le passé, ni même ce qu’il en reste, mais seulement une trace changeante de jour en jour, une reconstruction qui n’est pas le fruit du hasard, mais relie entre eux des îlots de mémoire surnageant dans l’oubli général ».

Par conséquent, une « offre mémorielle » résulte inévitablement d’un processus de conservation et d’effacement. Ces choix, mis bout à bout, constituent in fine une mémoire officielle qui pourra être par la suite transmise, apprise et assimilée. C’est cette construction de souvenirs communs qui constitue la politique mémorielle, c’est-à-dire « l’art officiel de gouverner la mémoire publique » (Johann Michel, Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France).

C’est pourquoi des offres politiques différentes proposeront chacune une mémoire différente : de la même manière que certains font du lobbying, d’autres « font » de la mémoire. Si ces mémoires sont par trop dissemblables ou opposées, on peut alors assister à de véritables guerres des représentations, dont l’enjeu est de remporter l’adhésion mémorielle et, ainsi, l’influence politique qui en découle. La lutte est à la fois intellectuelle et émotionnelle, car ces « souvenirs » historiques sont assimilés de manière passionnelle par les enfants de chaque société qui les leur propose : la découverte de soi, de son identité, de son « clan » au sein des autres nations, de son rapport à l’autre, est en grande partie déterminée par ce qu’on nous aura transmis comme mémoire historique. L’enjeu majeur de l’influence mémorielle consiste donc à imposer des références communes, qui entraîneront l’assimilation de comportements normés et d’une culture qui pourra être transmise à la fois par les parents et par le groupe auquel on appartient. Ce « décodeur » mental influencera par la suite d’éventuelles visions du monde et, par extension, de futurs choix politiques.

Pourquoi devons-nous redécouvrir l’Histoire de l’Europe ?

Les Européens ont, pour un grand nombre d’entre eux, renoncé à leur volonté de puissance. Volonté dont la seule évocation est parfois appréhendée comme un sulfureux penchant à surveiller avec suspicion. La force étant pensée, en Occident, comme devant être légitime, la crise de la volonté de puissance européenne ne peut se comprendre que comme une crise de la légitimité de ce qu’incarne l’homme européen au sein des nations européennes elles-mêmes.

Or, l’incarnation est affaire de représentations collectives. Afin de déceler ce qui a pu entrainer les peuples européens vers une crise de la légitimité de la puissance, il convient donc de s’interroger sur l’origine du changement radical de nos représentations communes. Représentations qui découlent, comme on l’a vu, en grande partie des mémoires collectives mises à l’œuvre dans nombre de pays européens.

En France, depuis une cinquantaine d’années, les axes de la politique mémorielle et de l’apprentissage de l’Histoire sont principalement orientés vers les événements qui mettent en scène les invasions, colonisations et prédations européennes à l’encontre des autres peuples du monde. C’est ainsi que l’on aborde en abondance, et ceci tout au long de la scolarité, la traite transatlantique, la conquête des Amériques, la colonisation et l’impérialisme européen en Asie et en Afrique, ou encore les idéologies racistes européennes. De même, les institutions médiatiques, le monde du spectacle ou les associations communautaires se font les relais de cette mémoire collective qui présente, encore et toujours, l’Européen comme le bourreau du monde.

À l’inverse, l’histoire des invasions, colonisations et traites contre lesquelles les Européens durent résister au fil des siècles ne sont jamais mise en récit et rapportée à la mémoire publique. Ce déséquilibre mémoriel est constitutif d’une identité tronquée qui prend souche au cœur d’un nombre toujours plus important de citoyens qui, se faisant, intériorisent l’idée que les Européens auraient une dette historique à payer envers les autres nations du monde. Aussi, des termes tels que « patriotisme », « puissance », « souveraineté », « frontières », voire « identité » déclenchent immanquablement chez certains des réflexes mémoriels qui mobilisent des échantillons de « souvenirs » précis.

Les Européens durent se battre pour exister

Bien loin de la mémoire collective que l’on nous assène depuis Mai 68, dans un contexte de décolonisation et de remise en cause de la civilisation occidentale, les Européens ont, en réalité, passé davantage de siècles à se défendre contre les invasions qu’à envahir eux-mêmes. Rappeler cette vérité ne signifie pas nier les crimes qu’ont commis les Européens au cours des siècles, mais chercher à lever le voile sur un pan entier de notre histoire.

C’est le cas premièrement avec les Perses qui, dès ‑546 av. J.-C., conquièrent les Grecs d’Asie Mineure. En ‑492, c’est à la bataille de Marathon que les Athéniens repoussent l’envahisseur. Dix ans plus tard, l’Empire perse tente de reprendre pied sur le continent européen. À la bataille de Salamine, les Grecs coalisés défont les armées de Xerxès. Un « signe européen » est alors né au cours de ces « guerres médiques » : la victoire dans la disproportion du nombre. Souvent, très souvent, les Européens furent inférieurs en nombre face aux immensités démographiques de l’est et du sud. Toutefois, cela ne brisa jamais la combativité européenne.

Ces premiers combats annoncent le début d’une histoire malheureusement méconnue de nos jours en France, mais aussi en Europe : celle de la lutte millénaire des Européens pour la conservation de leurs terres, perpétuellement disputées par des entreprises de conquêtes et de colonisations extra-européennes.

Ces premiers combats annoncent le début d’une histoire malheureusement méconnue de nos jours en France, mais aussi en Europe : celle de la lutte millénaire des Européens pour la conservation de leurs terres, perpétuellement disputées par des entreprises de conquêtes et de colonisations extra-européennes.

Ainsi, on peut définir la période allant du Ve siècle apr. J.-C., avec l’arrivée des Huns (laissons de côté les invasions perses, puisque leur reflux laissa aux Européens un long répit) jusqu’à la chute de l’Empire ottoman, au XXe siècle, comme une vaste période de colonisation et de décolonisation de l’Europe (ce qui n’empêche nullement la mise en place d’entreprises coloniales de la part de certaines nations européennes).

Si notre mémoire collective a retenu l’invasion de l’Europe par les Huns, qu’en est-il de tous les autres peuples turco-mongols ayant déferlé en Europe depuis le vaste « couloir des steppes » eurasiatique ? Les Avars, qui menèrent des raids incessants dans les terres franques, à la recherche de butins et d’esclaves, qui asservirent les Slaves et écrasèrent les tribus germaniques ; le Khanat des Bulgares, de culture iranienne, qui fit trembler l’Empire byzantin ; les Onogours, les Barsiles, les Tölechs, les Oghuzs, les Bayirkus, les Khazars, autant de nomades turco-mongols oubliés qui se sont successivement déversés en Europe, apportant leur lot de mort et de désolation.

Au XIIe siècle, se sont les Mongols qui détruirent la puissance russe, géorgienne et hongroise. Ces cavaliers des steppes réduisent près d’un million de Russes en esclavage. Par la suite, ce sont les Tatars et les Ottomans qui exercèrent une traite esclavagiste continue à l’encontre des populations d’Europe de l’Est et du Sud-est.

Les Turcs (seldjoukides puis ottomans) avaient, dès le XIe siècle, redonné souffle à la conquête arabo-musulmane, entamée quatre-cents ans plus tôt à l’encontre des terres européennes. Malgré une tentative des Européens pour contenir l’invasion, entre 1058 et 1291, l’effondrement des royaumes latins d’Orient entraîne la reprise de la colonisation de l’Empire byzantin par les Ottomans. La chute de Constantinople, en 1453, entraine la colonisation d’un tiers de l’Europe par les Turcs. Ce n’est qu’avec la bataille de Vienne de 1683, où les Ottomans sont mis en déroute par la cavalerie polonaise du roi Jean Sobieski, alors qu’ils faisaient depuis deux mois le siège de la capitale de l’empire des Habsbourg, que le rapport de force se retourne petit à petit contre les Turcs, jusqu’à l’effondrement de l’Empire ottoman, en 1923.

La mémoire au service de l’idéologie

Au sortir de la première moitié du XXe siècle, les grandes idéologies modernes sont ébranlées : les nationalismes, les totalitarismes et les impérialismes raciaux du XIXe siècle, de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale ont mis à mal les trois grands avatars idéologiques modernes qu’ont été la Nation (le nationalisme), la Race (le racisme) et la Science (le socialisme). Ces périodes avaient été marquées par l’idéal de « l’homme nouveau », que ce dernier advienne, selon les cas, par la redécouverte ou l’affirmation de son caractère national, par sa primauté raciale, ou encore par son appartenance au Parti. À travers ce nouveau citoyen absolu, détaché de toute attache personnelle, c’est l’incarnation d’un État tout puissant et omniprésent qui était alors appréhendé comme le fer de lance du progrès et de la « marche de l’Histoire ».

Or, à partir des années 1970, ce citoyen absolu écœure. De nouvelles pistes pour l’accomplissement de la « modernité » sont défendues dans l’espace public. Émerge alors l’idéal de l’homme global, post-national et d’essence nomade qui, après les errements dramatiques des 150 dernières années, viendrait « sauver » la vieille Europe, épuisée d’exister. Dans cette logique, l’émergence de ce nouvel homme mondialisé adviendrait par « l’ouverture », la « tolérance », ou encore le « vivre ensemble », autant de notions floues qui, petit à petit, désarment le pays de ses défenses frontalières, culturelles et sécuritaires.

De la même façon que pour les religions, les idéologies modernes mobilisent l’intellect, l’émotion et l’appétit humain pour la transcendance. Tout but politique doit contenter ces trois aspects de l’être humain. Et, comme on l’a vu précédemment, toute entreprise de légitimation nécessite l’émergence d’un récit. C’est ainsi que commencèrent à être spécifiquement mises en avant les prédations européennes à l’encontre des autres peuples, et ceci en faisant fi de toute nuance, qui devrait logiquement pousser à présenter l’histoire de l’ensemble des invasions qui ont concerné les Européens, y compris celles où ils durent se défendre. La mémoire historique dans laquelle nous continuons d’évoluer de nos jours était née, celle d’une repentance perpétuelle des peuples européens, sommée de racheter leur « dette » à l’égard du reste du monde et de s’ouvrir à ce dernier pour exorciser les démons de ses anciens crimes.

En définitive, aucun renouveau de la puissance européenne ne pourra advenir sans une refonte totale de la vision que nous avons de nous-mêmes. Cette révolution des représentations ne pourra être victorieuse que si nous levons enfin le siège qui est fait à notre mémoire collective. Il est plus que temps pour les Européens de redécouvrir leur Histoire.

Robin Terrasse (Conflits, 2 octobre 2019)

vendredi 18 octobre 2019

AINSI MEURENT LES EMPIRES

Dans La Fin des empires, vingt spécialistes réunis sous la direction de Patrice Gueniffey et Thierry Lentz analysent comment, de l’Antiquité à nos jours, les empires ont toujours péri, mais aussi comment ils ont ressuscité sous d’autres formes. Une passionnante synthèse.

Un peu plus de dix ans seront nécessaires au roi de Macédoine, Alexandre III, après qu’il eut soumis la Grèce, pour conquérir l’Asie mineure, l’Egypte et l’Empire perse, étendant son emprise de la Mésopotamie aux frontières de l’Inde. Mais, peu d’années après sa mort, ses successeurs se déchireront et l’empire d’Alexandre s’effondrera. Vingt-deux siècles plus tard, à l’est de l’Europe, l’Empire soviétique prendra la suite de l’Empire russe, né peut-être quand Ivan IV le Terrible, dans une symbolique empruntant à Rome et à Byzance, prit le titre de « tsar de toutes les Russies ». Il ne faudra cependant qu’un an et demi, entre la déclaration d’indépendance de la Lituanie, le 11 mars 1990, et la démission de Mikhaïl Gorbatchev, le 25 décembre 1991, pour que disparaisse cet empire qui avait Moscou pour capitale.

Deux millénaires séparent Alexandre le Grand et Gorbatchev. De l’Antiquité à nos jours, d’autres empires sont nés, ont atteint leur apogée, puis ont disparu. C’est cette fascinante litanie de puissances englouties par l’Histoire qu’égrène un livre collectif réalisé sous la direction de Patrice Gueniffey et Thierry Lentz, deux spécialistes de Napoléon. Vingt historiens – dont Claude Mossé, Jean-Louis Voisin, Sylvain Gouguenheim, Jean Meyer, Bartolomé Bennassar, Jean-Paul Bled, Arnaud Teyssier ou Lorraine de Meaux – y analysent la chute de ces constructions politiques que furent l’Empire romain d’Occident et la Perse sassanide, l’Empire carolingien et Constantinople, l’Empire aztèque et l’Empire espagnol, le Saint Empire romain germanique et le Grand Empire de Napoléon, l’Empire chinois et l’Empire ottoman, l’Autriche-Hongrie et le Troisième Reich, l’Empire britannique et l’Empire colonial français.

« Tout empire périra », observait naguère le grand historien Jean-Baptiste Duroselle. D’un cas à l’autre, les causes diffèrent : trop grande disparité des populations conquises, paupérisation économique, épuisement politique ou militaire, crises de succession intérieures, rivalités extérieures. Les circonstances varient tout autant : longue agonie pour l’Empire byzantin, maladie de langueur pour le Saint Empire romain germanique et pour l’Empire ottoman, défaite militaire pour l’empire des Habsbourg, apocalypse sous les bombes pour le Reich hitlérien. Ajoutons que la durée de vie des empires « décourage toute comparaison », comme le reconnaissent Gueniffey et Lentz dans leur avant-propos : quelques années pour Alexandre le Grand et Napoléon, un siècle pour les Empires inca et aztèque, quatre siècles pour les Empires arabes, cinq siècles pour Rome, huit siècles pour le Saint Empire romain germanique, mille ans pour l’Empire byzantin.

A raison de ces dissemblances, est-il possible d’établir une théorie du phénomène impérial ? Rappelant, dans leur passionnante préface, que Montesquieu, Gibbon ou Toynbee s’y sont essayés, les deux directeurs de l’ouvrage esquissent à leur tour une réflexion à ce sujet. Mais pour souligner un paradoxe : si les empires sont mortels, tel le phénix, ils ressuscitent toujours. Parce qu’ils incarnent un mythe dont les hommes ont besoin. Les deux autres formes politiques qui ont existé dans le passé sont la cité ou l’Etat-nation. La première, limitée par sa taille, ne correspond plus aux exigences du monde moderne. Le second est d’origine européenne, or les Européens, après les excès du siècle des nationalités (le XIXe siècle) et les tragédies du XXe siècle, se sont détournés de l’Etat-nation, aspirant, à travers l’Union européenne, à dépasser les frontières afin de renouer avec la paix, à vivre sous un pouvoir lointain, par-là même respectueux des particularismes. La deuxième moitié du XXe siècle, en Europe, a vu par conséquent un regain de l’idée impériale. Pour autant, Patrice Gueniffey et Thiery Lentz rappellent que les rois de France, rejetant la tutelle de l’empereur comme du pape, imposèrent jadis le modèle de la nation, modèle qui triomphe à travers les Etats qui, aujourd’hui, décident de l’avenir du monde : les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Iran, Israël, et… l’Allemagne. L’Allemagne qui est en train de saper l’Europe, si bien que, au XXIe siècle, les rêves d’empire se sont déjà évanouis sur le Vieux Continent. Conclusion : l’histoire continue.

Jean Sévillia

La Fin des empires, sous la direction de Patrice Gueniffey et Thierry Lentz, Perrin/Le Figaro Histoire, 474 p., 22 €.

Deux millénaires séparent Alexandre le Grand et Gorbatchev. De l’Antiquité à nos jours, d’autres empires sont nés, ont atteint leur apogée, puis ont disparu. C’est cette fascinante litanie de puissances englouties par l’Histoire qu’égrène un livre collectif réalisé sous la direction de Patrice Gueniffey et Thierry Lentz, deux spécialistes de Napoléon. Vingt historiens – dont Claude Mossé, Jean-Louis Voisin, Sylvain Gouguenheim, Jean Meyer, Bartolomé Bennassar, Jean-Paul Bled, Arnaud Teyssier ou Lorraine de Meaux – y analysent la chute de ces constructions politiques que furent l’Empire romain d’Occident et la Perse sassanide, l’Empire carolingien et Constantinople, l’Empire aztèque et l’Empire espagnol, le Saint Empire romain germanique et le Grand Empire de Napoléon, l’Empire chinois et l’Empire ottoman, l’Autriche-Hongrie et le Troisième Reich, l’Empire britannique et l’Empire colonial français.

« Tout empire périra », observait naguère le grand historien Jean-Baptiste Duroselle. D’un cas à l’autre, les causes diffèrent : trop grande disparité des populations conquises, paupérisation économique, épuisement politique ou militaire, crises de succession intérieures, rivalités extérieures. Les circonstances varient tout autant : longue agonie pour l’Empire byzantin, maladie de langueur pour le Saint Empire romain germanique et pour l’Empire ottoman, défaite militaire pour l’empire des Habsbourg, apocalypse sous les bombes pour le Reich hitlérien. Ajoutons que la durée de vie des empires « décourage toute comparaison », comme le reconnaissent Gueniffey et Lentz dans leur avant-propos : quelques années pour Alexandre le Grand et Napoléon, un siècle pour les Empires inca et aztèque, quatre siècles pour les Empires arabes, cinq siècles pour Rome, huit siècles pour le Saint Empire romain germanique, mille ans pour l’Empire byzantin.

A raison de ces dissemblances, est-il possible d’établir une théorie du phénomène impérial ? Rappelant, dans leur passionnante préface, que Montesquieu, Gibbon ou Toynbee s’y sont essayés, les deux directeurs de l’ouvrage esquissent à leur tour une réflexion à ce sujet. Mais pour souligner un paradoxe : si les empires sont mortels, tel le phénix, ils ressuscitent toujours. Parce qu’ils incarnent un mythe dont les hommes ont besoin. Les deux autres formes politiques qui ont existé dans le passé sont la cité ou l’Etat-nation. La première, limitée par sa taille, ne correspond plus aux exigences du monde moderne. Le second est d’origine européenne, or les Européens, après les excès du siècle des nationalités (le XIXe siècle) et les tragédies du XXe siècle, se sont détournés de l’Etat-nation, aspirant, à travers l’Union européenne, à dépasser les frontières afin de renouer avec la paix, à vivre sous un pouvoir lointain, par-là même respectueux des particularismes. La deuxième moitié du XXe siècle, en Europe, a vu par conséquent un regain de l’idée impériale. Pour autant, Patrice Gueniffey et Thiery Lentz rappellent que les rois de France, rejetant la tutelle de l’empereur comme du pape, imposèrent jadis le modèle de la nation, modèle qui triomphe à travers les Etats qui, aujourd’hui, décident de l’avenir du monde : les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Iran, Israël, et… l’Allemagne. L’Allemagne qui est en train de saper l’Europe, si bien que, au XXIe siècle, les rêves d’empire se sont déjà évanouis sur le Vieux Continent. Conclusion : l’histoire continue.

Jean Sévillia

La Fin des empires, sous la direction de Patrice Gueniffey et Thierry Lentz, Perrin/Le Figaro Histoire, 474 p., 22 €.

Sources : Le Figaro Magazine (Edition du vendredi 12 février 2016)

Inscription à :

Articles (Atom)