samedi 29 février 2020

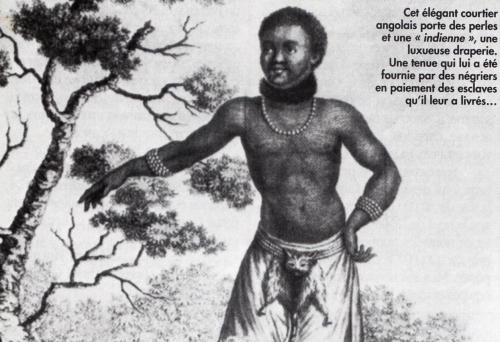

Négriers à la côte d’Afrique Ces Africains qui vendaient leurs frères

Du XVIe au XIXe siècle, les Européens vont chercher des esclaves en Afrique et les amènent aux Amériques pour les échanger contre des produits coloniaux qu'ils revendront en Europe. C'est le commerce triangulaire. Dans cette traite atlantique, les Noirs sont aux deux bouts de la chaîne. Sur les côtes d'Afrique, des esclavagistes noirs vendent leurs congénères au terme d'échanges commerciaux serrés.

Le 8 janvier 1787 le capitaine Joseph Brugevin part de Bordeaux à bord de la Licorne, un navire « appartenant à Messieurs Cochon-Troplong et Cie négociants de ladite ville ». Dans son journal de bord, il explique : « Le vaisseau a été expédié sous mon commandement pour la côte de Mozambique passant par l’Isle de France(1) et destiné à y traiter cinq cents têtes de Nègres et les transporter dans les colonies françaises de l'Amérique. » À l'époque où écrit ce capitaine négrier, ils sont chaque année une trentaine d'armateurs français à pratiquer le « commerce triangulaire » plutôt que la « droiture », reliant directement l'Europe aux Antilles. Ils alimentent ainsi les plantations du Nouveau Monde en main-d'œuvre servile, au plus grand profit… des esclavagistes noirs de la côte d'Afrique. Car il faut le dire une bonne fois pour toutes sans la complicité active de potentats locaux jouant les intermédiaires, les Européens n'auraient jamais pu se fournir en esclaves.

Ce sont les Africains qui fixent les prix

C'est pourquoi le navire négrier est un véritable bazar flottant. Sa cargaison comprend environ 200 produits pouvant intéresser les rois esclavagistes car, ainsi que le raconte un marin, « il est impossible d'acheter [quoi que ce soit] avec de l'or ou de l'argent » à la côte d'Afrique l'esclave est troqué. Joseph Brugevin charge donc la Licorne de « diverses marchandises comme vin, eau de vie, liqueurs, fer en barres, fusils, poudre de guerre, toile, draperies, soyeries, galons d'or et d'argent et autres articles ». On trouve par exemple des « pacotilles et verroteries », dont il ne faut ni majorer ou minorer l'importance : les Africains ne se laissent pas séduire par des objets inutiles. Ils sont demandeurs de miroirs, de petites perles, de dorures, qu'ils ne peuvent fabriquer eux-mêmes mais dont ils ont l'utilité. Ils exigent également d'être payés en cauris, de petits coquillages que les Européens vont chercher spécialement aux Indes.

Ce sont également les Africains qui fixent leurs prix. Durant les escales vers l'Afrique, le capitaine peut se tenir au courant de l'évolution du cours des esclaves. Brugevin raconte : « Pendant le séjour que je fis à l’Isle de France [pour se réapprovisionner et réparer le bateau], plusieurs vaisseaux expédiés de ce port pour le Mozambique firent leur retour. Presque tous avaient manqué leur expédition [et] n'ayant pu trouver a traiter avaient été obligés de remonter à l’Isle de France pour se procurer de nouveaux moyens ». C'est que le roi nègre est dur en affaires. Du XVIe au XIXe siècle, les courtiers africains jouent sur la concurrence et font régulièrement monter les prix. Mais les capitaines négriers sont aussi des commerçants. Sans cesse ils cherchent le site de traite qui leur donnera satisfaction en fonction de quatre critères : la qualité des captifs, leur prix, la durée du séjour de traite, la longueur du voyage.

On a longtemps affirmé que les négriers razziaient le littoral africain C'est faux. Outre la barre - une barrière de vagues difficilement franchissable sans l'aide des indigènes -, la végétation africaine permettrait aux « proies » de se cacher dès qu'une voile se profile à l'horizon Et même au sol, les Européens, avec leurs fusils à un coup, peu précis au-delà de 50 mètres, qui prenaient plus d'une minute pour le rechargement par la gueule, n'auraient pas tenu longtemps face à une troupe de guerriers pouvant tirer, à distance égale, plus de dix flèches à la minute, avant de passer au corps à corps. Sans compter la supériorité numérique et la connaissance du terrain La réalité est bien plus simple : les Africains, qui vendaient leurs congénères depuis la nuit des temps, aidaient les négriers à débarquer.

Le gouverneur un anglais moralisateur est écorché vif

L'écrivain Edouard Corbière (1793-1875), ancien marin et prisonnier de guerre français sur les pontons anglais durant les guerres napoléoniennes, a vécu en captivité avec d'anciens négriers. Dans les années 1830, il s'est inspiré de leurs récits pour écrire son roman Le Négrier(2) réputé fiable par les historiens. Il y décrit comment les Noirs viennent à la rencontre des Européens : « Des pirogues de nègres […] se montrèrent deux jours après mon arrivée au mouillage [devant la barre]. […] Les Noirs poussèrent des cris d'allégresse et sautèrent sur mes bastingages. » Parmi eux « un ambassadeur [m'annonça] que je pourrais bientôt [...] parler au Grand Majouc [le roi local]. »

À partir du XVIIe siècle, on peut définir trois types de traite. La traite au fort, d'abord. Selon un rapport du marquis de Castries, ministre de la Marine de Louis XVI, une seule formalité s'impose pour s'établir sur la côte : « voir si le roi [africain] est disposé à céder le terrain » contre un loyer. Les établissements appartiennent à un État ou à des compagnies à privilèges qui, jusqu'au XVIIe siècle, ne vendent qu'à leurs navires, avant de servir d'intermédiaires entre les rois noirs et des négriers indépendants. C'est la traite la plus rapide, mais la plus onéreuse.

La traite au comptoir est une variante des Européens bâtissent un établissement à proximité d'un fort Ses gérants travaillent avec les courtiers africains et réunissent des captifs à l'avance. Là encore, le temps de chargement des esclaves est très court, mais les tarife très élevés.

Dans ces établissements, la présence blanche dépend entièrement du bon vouloir du souverain local. Et contrairement aux idées reçues, les Européens ne la ramènent pas face aux satrapes africains. Chaque année, sur la côte d'Or, ils répondent gentiment à la convocation du roi du Dahomey qui, pour la « fête des coutumes », fait sacrifier une poignée de prisonniers. Un jour de 1729 qu'un gouverneur anglais se croyait autorisé à donner des leçons de morale au roi Tegbesu, il finit… écorché vif sous les yeux de l'assistance européenne « so shocking », mais néanmoins polie et sachant ne pas amplifier l'incident diplomatique par de vaines protestations. Certains négriers finissent même par se considérer comme de drôlement chics types, qui, en envoyant des Noirs trimer aux Antilles, non seulement leur garantissent un baptême chrétien à l'arrivée, mais en plus, les sauvent de la rôtissoire !

Désireux de passer moins de temps en compagnie de ces charmants personnages, d'autres capitaines optent enfin pour la traite volante les négriers font du cabotage de points de traite en points de traite, directement du producteur au consommateur. Très économique, le système comporte toutefois ses difficultés : à chaque fois, le capitaine doit se concilier les bonnes grâces des autorités locales. Il faut aussi avoir tout son temps : un an, voire plus, avant de constituer une cargaison Les esclaves, qui arrivent au compte-gouttes, doivent rester en bonne santé, ne pas s'évader ou se révolter.

Dans tous les cas de figure, le négrier africain fournit les esclaves par lots non négociables pour un homme ou une femme en pleine forme, on embarque également un enfant, un vieillard ou un estropié. Pour les amener sans trouble de l'intérieur des terres jusqu'à la côte, les guerriers noirs ont raconté à leurs captifs que les mauvais éléments seraient livrés à des diables blancs qui les mangeraient en mer. L'embarquement n'est donc pas de tout repos. Mais les esclavagistes africains s'en moquent : la dernière partie du commerce triangulaire ne les regarde pas !

Louis Garneray, ancien corsaire devenu célèbre par ses récits d'aventures, tâta du commerce du bois d'ébène « pour recouvrer quelques créances [qu’il] avait à Zanzibar ». Commandant en second la Doris, en 1803, il est confronté à la terreur d'un esclave dont le maître, Sidi-Ali, l'a convaincu qu'il serait mangé par les Blancs. Garneray rassure le noir à sa façon : « Réfléchis, malheureux, et tu comprendras que nous ne dépenserions pas autant d'argent pour vous acheter si notre intention était de vous tuer ensuite ! »

Consternation chez les rois nègres quand vient l’abolition

La dernière étape est en effet capitale pour les négriers. Les esclaves ne sont pas maltraités, sauf ultime recours. Une bonne partie du journal de traite de Brugevin est consacré au soin qu'il met à veiller à la santé et la bonne alimentation des captifs. Inutile de chercher une démarche humaniste dans son comportement. Il sait simplement que « le profit était d'autant plus élevé que le nombre des esclaves vivants à l'arrivée était grand ». Si le voyage vers les Antilles se passe bien, le capitaine et ses seconds vendent un ou plusieurs captifs à leur seul profit Le capitaine a souvent une part dans le capital de l'expédition et perçoit 5 % sur la vente des esclaves. Brugevin, par exemple, outre sa solde mensuelle de 1 500 livres, gagne près de 20 000 livres à l'issue de la vente des 390 esclaves qu'il a pu ramener à bon port(3). Il peut se retirer ou monter sa propre affaire.

Garneray, au contraire, est confronté à une révolte à bord de la Doris. Il fait un bilan très détaché des pertes de l'équipage après les combats… Mais se morfond car, « hélas, 90 Nègres ont succombé ». Laissons-lui résumer la traite atlantique en une phrase : « À la révélation de ce déficit énorme. [Le capitaine] pâlit et porta douloureusement la main sur son coeur "Voilà au moins 100 000francs de perdus !" »

Les rois africains feront la même tête lorsque, au XIXe siècle, les abolitionnistes leur expliqueront que, finalement, c'est très mal de vendre ses voisins. Face à leur manque total de bonne volonté, les Européens - surtout les Anglais - en aideront certains à développer le commerce de l'huile de palme, utile pour les machines de la révolution industrielle. Quant à ceux qui s'obstinaient à ne pas comprendre les bonnes manières, ils se firent occuper et coloniser par les Brittons. Au nom du progrès et des droits de l'homme

Patrick Cousteau Le Choc du Mois n°23 Juin 2008

1) L’île Maurice.

2) Publié en 1832. Il est disponible aux éditions La Découvrance, 2007.

3) Il a subi 20 % de pertes à cause des maladies, un chiffre... inférieur à la mortalité de équipage !

Aux origines de la question sociale en France. Partie 1 : Le royaume de France et la Monarchie avant 1789, par Jean-Philippe Chauvin.

Illustration : La saline royale d'Arc et Senans : ce qu'aurait pu être l'usine et la condition ouvrière sans la Révolution, qui a livré les travailleurs au Capital...

Le Cercle Lutétia a pour vocation de faire connaître les fondements et les raisons du royalisme et de la Monarchie en France, et d’étudier ceux-ci, avec l’aide des travaux et des réflexions menés sur la société française, ses évolutions et ses institutions, selon une perspective historique mais aussi et surtout politique. Le texte ci-dessous est la première partie d’un cercle d’études sur les origines de la question sociale en France, et il doit être l’occasion de discussions, de précisions ultérieures et de critiques constructives : il n’est donc qu’une ébauche, celle qui appelle à la formulation et à la rédaction d’une étude plus vaste et mieux construite sur cette question qui préoccupe tant nos contemporains et à laquelle les royalistes sociaux du Groupe d’Action Royaliste consacrent aussi tant de temps et d’énergie, dans leurs réunions et publications comme sur le terrain, dans la rue ou sur leur lieu de travail…

Lorsqu’on évoque la question sociale en France, on oublie souvent ses racines, ses origines, son histoire tout simplement, et l’on se contente trop souvent de quelques idées reçues, confortant l’idée, largement fausse, que seule « la gauche » (1) s’y serait intéressée et s’y intéresserait encore, comme une sorte d’avant-garde revendiquée des travailleurs ou de la « classe ouvrière ». Mais il est tout à fait possible, et encore plus convaincant, de rétorquer que la première mention de la « justice sociale » est attribuée au… roi Louis XVI, celui-là même qui va affronter la tempête révolutionnaire et, malheureusement, être emportée par elle, tout comme l’édifice social et corporatif qui, jusque là, constituait un modèle original et une alternative véritable et tout à fait crédible au modèle anglosaxon pas encore totalement dominant quand il avait, pourtant, conquis déjà les esprits des nobles et des bourgeois éclairés, anglophiles et libéraux.

Ce qui va nous intéresser aujourd’hui, c’est la recherche et l’évocation des origines de ce que l’on nomme la question sociale, trop souvent limitée, d’ailleurs, à la seule question ouvrière mais qu’il semble pourtant important, voire nécessaire, d’élargir à la question paysanne (2) qui concerne aussi, même si cela paraît moins vrai et sensible depuis les années 1960-80 (3), des communautés importantes (numériquement et socialement) et, sans doute, nécessaires dans une société équilibrée ou soucieuse de l’être.

Mais, tout d’abord, il importe aussi de dresser un tableau de la France d’avant la Révolution française, cette révolution qui apparaît bien (à la suite « pratique » des Lumières), à travers quelques dates symboliques et très rapprochées dans le temps, comme la véritable matrice, le véritable et terrible creuset de cette question sociale devenue dès lors symbole de souffrances ouvrières, y compris jusqu’à aujourd’hui et au-delà de nos frontières, la mondialisation étant l’extension et l’imposition du modèle anglosaxon quand elle aurait pu être l’occasion d’un « autre modèle », plus social et respectueux des hommes comme des environnements…

La France est un royaume qui compte, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, plus de 25 millions d’habitants et, même, près de 28 millions d’habitants en 1789 : c’est la première puissance démographique d’Europe, devant la Russie pourtant territorialement beaucoup plus étendue, et elle est surnommée alors « la Chine de l’Europe ». Il est vrai que la France est la première à être entrée dans le processus de la transition démographique, pour des raisons qui tiennent largement à la politique même de la monarchie dite absolue : des routes sécurisées qui permettent une meilleure circulation des grains et subsistances, y compris en période de difficultés climatiques et alimentaires ; un territoire préservé des invasions étrangères depuis près d’un siècle et demi par la puissance militaire du roi de France…, autant d’éléments qui « complètent et valorisent » le radoucissement climatique général et le recul des mortalités infantile, enfantine et maternelle. (4)

C’est une puissance économique importante mais Pierre Gaxotte résumera la situation paradoxale de la France des années 1780 par une formule simple et très évocatrice : « un pays riche, un Etat pauvre », et endetté, peut-on rajouter, sans que cela, d’ailleurs, atteigne forcément les proportions d’aujourd’hui… Et, à l’époque, la France apparaît comme la première puissance économique comme politique en Europe, ce qui n’est plus le cas depuis… la Révolution française !

La richesse de la France n’est pas seulement liée à ses productions agricoles qui occupent (pour leur propre consommation d’abord) une grande partie de la population française vivant dans les campagnes (5), mais aussi à l’industrialisation naissante, beaucoup plus avancée et marquée avant 1789 que ce que l’Histoire officielle en retiendra, la Révolution ayant brisé ce premier élan « industrialisateur » par le désordre économique et politique de la période 1789-1799 en France.

Dans le royaume des Louis et depuis le Moyen âge, l’organisation du travail est corporative et familiale, et ce sont les Métiers, les corps de métiers (ce que l’on nommera, tardivement, les corporations), nés tout au long de l’histoire des villes et des circonstances, qui ordonnent le monde du Travail et permettent d’assurer et d’assumer la qualité du travail comme la protection des travailleurs, quels que soient leur rang et place dans la hiérarchie professionnelle. Leur extraordinaire diversité et multiplicité empêche longtemps de leur donner une définition exacte, et c’est la « remise en ordre » royale, sous l’administration colbertiste et dans le cadre de sa stratégie, qui va permettre de mieux préciser le sens et la portée de ces corporations…

Depuis Colbert, en effet, les corporations sont devenues l’un des éléments importants de la politique économique et sociale de l’Etat royal, non sans quelques grincements de dents parfois : l’objectif était de les rendre plus efficaces dans le cadre d’une stratégie plus globale de l’Etat central, en cours d’affirmation de plus en plus visible. C’est cet ordre corporatif, ce « modèle » même, qui va être attaqué sous les Lumières puis détruit définitivement (au moins juridiquement) lors de la Révolution française et par ceux-là mêmes qui se revendiquent des idées libérales des Lumières.

(à suivre : révoltes sociales, revendications libérales et Monarchie d’Ancien Régime)

Notes : (1) : « la gauche », une notion difficile à définir exactement, et que revendiquent de nombreux groupes et personnes en excluant dans le même temps tous les autres qui s’en réclament aussi…

(2) : la question paysanne semble bien être la mal-aimée de la gauche, beaucoup plus marquée et inspirée par le « modèle » urbain que par l’écosystème rural, ses composantes et ses équilibres, et la Révolution française nous donne quelques éléments probants de cette exclusion, qui tournera parfois à l’éviction de cette question par la persécution, voire l’extermination des paysans rétifs à la domination urbaine et bourgeoise, comme on pourra le constater dans les provinces de l’Ouest dans les premières années de la République jacobine.

(3) : les travaux d’Henri Mendras n’hésitent pas à titrer sur « la fin des paysans »…

(4) : l’étude de la démographie, quand elle est menée de façon rigoureuse et qu’elle n’oublie pas la pluralité des facteurs qui la font telle qu’elle est, éclaire fortement l’histoire des peuples et de leurs Etats respectifs, et il serait dommage de la négliger dans l’étude des pouvoirs et des institutions politiques, ceux-ci ayant, à l’origine, un devoir nourricier à l’égard de leurs sujets.

(5) : certains historiens contemporains évoquent une « agriculture jardinière », qui reste très majoritaire sans être « unique » dans le royaume, et qui permet une auto-suffisance paysanne dans nombre d’endroits et le dégagement de quelques surplus écoulés sur les marchés urbains.

vendredi 28 février 2020

Vichy au-delà du manichéisme

Deux historiens juifs, Robert Aron et François-Georges Dreyfus, auront porté sur Vichy un regard d'une grande honnêteté intellectuelle, qui dérange ceux qui font profession d'entretenir un climat de guerre civile. Le livre du second rappelle opportunément que l'antisémitisme n'était pas l'apanage de la droite.

Pierre Enckell, l'inquisiteur qui a mission de pourfendre, chaque semaine, dans les colonnes de l’Événement du jeudi, les manifestations de pensée non alignée, s'étrangle de fureur en rendant compte du livre de François-Georges Dreyfus, Histoire de Vichy. C'est évidemment bon signe pour cet ouvrage.

Dreyfus, assure Enckell, « a une conception bien floue de la trahison ». Autrement dit, c'est un traître. Comme ont été, sont et seront des traîtres tous ceux qui, peu ou prou, s'écartent du catéchisme manichéen régnant depuis 1945. On pouvait imaginer et espérer - que, le temps passant, les passions s'éteindraient, pour permettre à l'histoire de reprendre ses droits. Il n'en est rien. On constate même que certains, qui n'étaient pas nés en 1940, se mobilisent pour ressusciter un climat de guerre civile, en grattant les vieilles plaies, afin de les rendre bien purulentes.

Il y a des gens, dans ce pays, qui veulent à tout prix frapper d'infamie, en bloc, un pan de l'histoire de la France, pour convaincre les Français de leur culpabilité fondamentale, collective, et les inciter à l’autoflagellation (processus appliqué à l'Allemagne depuis quarante-cinq ans et qui a fabriqué des générations d'aliénés, pour lesquels le simple mot de « patrie » était devenu coupable). C'est pourquoi la liberté de la recherche historique n'est pas de mise en ce qui concerne Vichy : elle risquerait en effet d'attenter à la morale, en remettant en question le si commode clivage entre les Bons et les Méchants - C'est-à-dire, bien sûr, les vainqueurs et les vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Vae victis ! À jamais. Les ancestrales imprécations bibliques remontent à la mémoire des censeurs, des gardiens de la loi.

La « police de la pensée », courageusement dénoncée pat Annie Kriegel, veille au grain. François-Georges Dreyfus, pour ne pas avoir respecté la loi du silence, se voit marqué d'infamie - d'autant qu'il a l'insupportable audace, tout en rappelant très ostensiblement ses convictions gaullistes et ses origines juives en ouverture de son livre, de se mettre sous le patronage intellectuel de Robert Aron et de Marc Bloch. Chasse gardée ! s'indignent les Pierre Enckell. À croire qu'ils n'ont pas lu L'étrange défaite de Marc Bloch, où celui-ci analyse, sans fard et sans concession, les causes du mal français. - Un mal qui ne pouvait que déboucher sur l'infarctus de 1940.

Les non-conformiste des années 30

Car, rappelle Pierre Laval aux députés réunis, à la va-vite, le 5 juillet 1940 à Vichy, « nous venons de vivre des années où il importait peu de dire d'un homme qu'il était voleur, escroc, souteneur, voir même assassin. Mais si l'on disait de lui : "C'est un fasciste" alors le pire qualificatif lui était décerné ! Nous payons aujourd'hui le fétichisme qui nous a entraînés à la démocratie en nous livrant aux pires excès du capitalisme ». Nous éviterons bien sûr tout parallèle avec les temps que nous vivons, car s'abattraient sur nous les foudres des professeurs de morale...

Disons donc, simplement, que Dreyfus remet un certain nombre de pendules à l'heure. En rappelant, par exemple, quel consensus se dégage au cours des années 30, pour critiquer en profondeur le système en place, au sein de cette nébuleuse que Jean-Louis Loubet del Bayle a appelé les non-conformistes. Nébuleuse qui regroupe des gens très divers, de Brasillach à Etienne Borne. De Thierry Maulnier à François Perroux, en passant par Henri Simon, Daniel-Rops, le père Congar, Jacques Madaule, Mauriac, nombre d'autres... et même un certain Mitterrand. Chez eux, un point commun : le rejet d'un établissement politicien pourri jusqu'à la moelle. L'un des plus ardents procureurs est Emmanuel Mounier, âme de la revue Esprit : « La démocratie, écrit-il en 1934, est devenue synonyme de mensonge, de veulerie, de médiocrité, de compromission, de bassesse ». Aboutissement logique 1940. En novembre de cette année, Mounier constate que l'idéologie libérale a fait son œuvre : « Nous croyions qu'elle parasitait la France comme une poussière ou un lichen nous ne réalisions pas qu'elle la rongeait comme une vermine ».

Une bouée de sauvetage

C'est de ce terreau intellectuel que naît Vichy. Mais aussi, bien sûr - et avant tout - du besoin de confiance en un père charismatique qui habite en ses profondeurs le peuple français, traumatisé par la cruelle révélation, au printemps 40, de la décadence, de la déchéance. On se raccroche à Pétain comme à une bouée de sauvetage.

Du coup, Vichy s'établit sur des bases mentales qui transcendent les anciens clivages politiciens. Y compris en ce qui concerne l'antisémitisme, alors beaucoup plus répandu à gauche qu'on ne veut l'admettre aujourd'hui. N'est-ce pas un député socialiste, Chouffet, qui hurle en plein congrès du parti, en 1938 : « J'en ai assez de la dictature juive sur le parti. Le socialisme n'est pas un ghetto » ? Comme quoi les choses sont moins simples que ne voudrait le faire croire l'imagerie en noir et blanc enseignée dans nos lycées.

Un témoignage, que j'ai rencontré en travaillant sur les combats du Vercors, le montre bien. Lucie Jouve était infirmière dans l'hôpital de campagne monté tant bien que mal par les maquisards à Saint-Martin-en-Vercors. Parmi les blessés qu'elle soignait, un garçon de 18 ans, venant de Romans qui devait mourir, le 24 juin 1944, des suites de ses blessures. Le jeune maquisard, qui avait un moral d'acier, faisait hommage à son infirmière d'une aubade, chaque matin, en lui chantant son répertoire préféré : La Madelon, le Chant du départ et... Maréchal, nous voilà !

Pierre Vial Le Choc du mois Décembre 1990 N°35

François-Georges Dreyfus : Histoire de Vichy, Perrin (collection «vérités et légendes »), 818 pages.

Quand un bon Allemand était un Allemand mort….

Encore un « point de détail » de la Deuxième Guerre mondiale

Quand un bon Allemand était un Allemand mort….

Après la Libération, dans les camps américains et français, on a laissé mourir délibérément environ un million de prisonniers de guerre allemands, au mépris de la Convention de Genève et des plus élémentaires « droits de l'homme ». Telle est la thèse explosive que développe l'écrivain canadien James Bacque dans un livre qui, apparemment, n'a pas l'air de plaire à tout le monde... « pour raisons diverses ».

Lorsque James Bacque débarque en France avec son assistante il y trois ans, ce n'est nullement pour jeter un pavé dans la mare de l'histoire officielle, mais pour rassembler la documentation nécessaire afin de raconter une bien belle histoire : celle de Raoul Laporterie, héros de la Résistance française qui a sauvé au péril de sa vie quelque mille cinq cent juifs.

Mais le hasard veut qu'en compulsant les archives de Laporterie, au milieu de centaines de lettres de remerciements de séphardim bordelais, notre auteur tombe sur celle d'un certain Hans Goertz, soldat de la Wehrmacht qui lui aussi remercie Laporterie de l'avoir sauvé en l'extrayant d'un camp de prisonniers de guerre.

Etonnement de Bacque, qui ne comprend ni la raison pour laquelle un résistant aurait aidé un « Boche », ni de quoi il l'a « sauvé » exactement.

Du coup, l'écrivain décide d'inclure dans son livre un chapitre consacré aux camps de prisonniers allemands. Il part enquêter en Allemagne, retrouve le dénommé Goertz et l'interviewe. Mais ce n'est qu'une fois le magnétophone coupé que l'ancien prisonnier se confie réellement. Pour la première fois depuis quarante ans, il raconte à Bacque ce qu'il a sur le cœur : oui, Laporterie lui a sauvé la vie. Dans le camp ou il était interné, 25 % de ses camarades sont morts en un mois, et sans l'intervention du Français il n'aurait sans doute pas survécu non plus.

Survécu à quoi ? Aux mauvais traitements, au froid, à la famine et à toutes les maladies qui sévissaient dans le camp. Dès lors, la question qui s'impose à James Bacque est la suivante : s'agit-il du cas isolé d'un commandant de camp sadique ou d'un phénomène plus général ?

Il décide donc de se livrer à une enquête systématique, visitant un à un les anciens camps, recueillant les témoignages des prisonniers et des gardiens. Et chaque progrès de son investigation lui révèle un peu plus l'ampleur de ce qu'il appelle la « catastrophe » : le non-respect généralisé de la Convention de Genève dans les camps français, où les prisonniers, traites de façon inhumaine, privés d'abri et du minimum vital de nourriture, tombaient comme des mouches.

Pourtant le générai de Gaulle lui-même a été mis au courant en septembre 1945 par Jean-Pierre Pradertand, représentant le Comité International de la Croix-Rouge, qui l’a informé que si rien n'était fait, un tiers des 600 000 prisonniers remis aux Français par les Américains ne passeraient pas l'hiver. Et rien ne fut fait...

À Washington, James Bacque découvre que la même « catastrophe » s'est déroulée sur une plus grande échelle dans les camps américains, véritables camps de « la mort planifiée » comme le dit le titre de son livre dans la version allemande. C'est alors qu'il décide de remettre à plus tard son « Laporterie » et de mener jusqu'au bout cette enquête.

Au terme de trois années de travail de recherches dans tous les pays et de centaines d'interviews, ce qu'il découvre vaut son pesant de rutabagas...

C'est le général Eisenhower lui-même qui, dans un message du 10 mars 1945, a créé pour les prisonniers allemands la catégorie jusqu'alors inconnue de « DEF » (forces ennemies désarmées), leur ôtant par là même toutes les garanties attachées au statut de « prisonnier de guerre ».

C'est le Département d’État qui a refusé à la Croix-Rouge le droit d'entrer dans les camps et donc :

1° de révéler la situation qui y régnait (manque de nourriture, d'espace, de tentes, d'hygiène, etc.).

2° de livrer aux prisonniers la nourriture dont elle disposait.

Et James Bacque de détruire au passage le mythe du chaos et du manque de nourriture utilisé pour justifier le traitement des prisonniers allemands. Il existait par exemple, à Genève, d'importants dépôts de vivres destinées aux prisonniers qui ont été saisies par le SHAEF(1).

Conclusion de l'auteur : en 1945-46, Américains et Français ont intentionnellement laissé mourir de froid, d'inanition, de dysenterie et autres maladies neuf cent mille à un million de prisonniers allemands.

Reste à comprendre les raisons de cet acharnement Pour l'auteur, les choses sont claires : du côté américain, c'est la « haine » d'Eisenhower envers les Allemands, exprimé par le général lui-même et confirmée par son biographe Stephen Ambrose, qui est le mobile de ce « crime contre l'humanité ». Du côté français, ce serait plutôt la négligence et le désintérêt envers ce qui n'était guère considéré que comme du bétail humain.

Faut-il s'en étonner ? En RFA, le livre a fait l'effet d'une bombe et n'a pas tardé à devenir un « best seller ». L'auteur a reçu plusieurs milliers de lettres d'anciens prisonniers de guerre qui toutes lui disaient la même chose : merci d'avoir enfin révélé la situation réelle dans ces camps, après tant d'années de silence concerté.

Aux États-Unis, la controverse a été plus vive, on l'imagine. Certains ont contesté les travaux de James Bacque, d'autres au contraire ont apporté de l'eau à son moulin. Ainsi des généraux Lee et Littlejohn qui se sont plaint de nombreuses destructions et falsifications de documents, et notamment de la disparition d'un million de prisonniers allemands d'un rapport à l'autre dans les statistiques du corps médical de l'armée américaine...

En France, on peut dire qu'on n'a pas perdu de temps pour allumer des contre-feux. En décembre dernier, soit quatre mois avant la publication du livre, Libération consacrait sous la plume de Sélim Nassib trois pleines pages non pas à réfuter, mais à nier en bloc le travail de James Bacque présenté comme « une thèse sans rigueur » à coups d'approximations, de contresens et de généralisations et se fondant exclusivement sur le seul cas du camp de Thorée-les Pins, près de La Flèche - dont M. Nassib prétend compter les cadavres un par un...

Amusant de voir les limiers de Libé, obligés de se transformer, pour nier les crimes de guerre alliés, en Faurisson au petit pied.

Xavier Berthelot

(James Bacque, Morts pour raisons diverses, Editions Sand, 315 p.)

(1) grand quartier général des Forces expéditionnaires alliées, placé sous le commandement du général Eisenhower.

Le Choc du Mois N° 31 Juillet-Août 1990

L'Irlande que l'on aime Notre plus ancienne mémoire y vivait

Merci a Guyonvarc'h

Les touristes qui se pressent en Irlande pour écouter de la musique dans les pubs ignorent le plus souvent le rôle qu'a joué la verte Erin dans la redécouverte de notre plus ancienne mémoire. Or sans les trésors contenus dans ses bibliothèques, nos ancêtres les Gaulois resteraient de grands inconnus.

En 1946, à peine sorti des geôles de la libération, il ne faisait pas bon d'avoir parlé breton ou joué du biniou quand les Allemands étaient là. Christian Guyonvarc'h, étudiant en langues, n'en décide pas moins de se consacrer à l'étude des Celtes et de leur civilisation, faisant ainsi un élégant pied de nez aux épurateurs de l'Université. Or, la tâche du celtisant n'était pas aisée. Si les archéologues avaient trouvé de très nombreux objets de la vie quotidienne des Celtes, nous ne connaissions pratiquement rien de ce pensaient les habitants de notre pays avant la romanisation.

Les Celtes en général, et les Gaulois en ce qui nous concerne, attachés au rôle de la parole dans la transmission de la connaissance, avaient réservé l'écriture aux fonctions les moins nobles. On trouve des inscriptions par centaines sur des tessons de poterie, des dédicaces sur céramique ou encore des marques de fabrique sur des culs d'amphore, mais rien qui puisse nous éclairer vraiment sur les croyances religieuses de nos ancêtres, leur philosophie ou leur droit. Or, faute de documents écrits hérités des peuples celtiques, comment tenter de reconstituer leur univers mental ?

La société celtique préservée des romains

C'est ici que l'Irlande entre en scène. Jamais occupée par les Romains, cette île de l'extrême Occident a conservé une société celtique intacte jusqu'au début du processus de christianisation, au Ve siècle, et a préservé ensuite sa culture propre durant au moins six siècles. Ce changement de religion ne s'est pas fait à sens unique. L’Église irlandaise a développé des caractéristiques particulières, influencées par la civilisation celtique, que Rome aura bien du mal à éradiquer.

Durant cette période, le monachisme s'est beaucoup développé et les moines ont adopté la pratique que leurs ancêtres avaient négligée : l’écriture. Dans les scriptoria des monastères, des générations de scribes ont copié en latin et enluminé les textes sacrés de la nouvelle religion. Les moines ont aussi couché par écrit, en gaélique, une bonne part des grands récits irlandais, souvent en n'y appliquant qu'un sommaire vernis de christianisation, facile à repérer et… à effacer.

C'est grâce à ces textes que Christian Guyonvarc'h va complètement bouleverser nos connaissances sur la civilisation celtique et renouveler notre vision de la Gaule ancienne. Avec l'aide de Françoise Le Roux, son épouse, il va étudier le corpus des textes irlandais, apprenant pour ce faire le gaélique ancien et le gallois. À partir de 1948, ses travaux vont être publiés dans les colonnes de la revue Ogam qui devient, en quelques années, une référence pour les celtisants du monde entier, à la notable exception de la France.

Les druides ne faisaient pas que couper du gui !

Non seulement le couple décrypte la complexe cosmogonie celtique, mais il s'attache à expliquer le fonctionnement de la société, notamment en étudiant la nature et la fonction des druides, le rôle de la magie, ou encore celui des sacrifices. Sa méthode de travail est simple en apparence. Les époux Guyonvarc'h ont mis en fiches des centaines de textes irlandais, en classant les sujets traités par grands thèmes. En regroupant l'ensemble des occurrences, par exemple celles consacrées aux druides, ils ont été en mesure de reconstruire les différentes fonctions du druide dans la société irlandaise et, ce faisant, d'extrapoler sur la figure, plus archaïque, du druide en Gaule.

Cette vision traditionnelle et trifonctionnelle de la société celtique et son amitié durable avec Georges Dumézil ont contribué à marginaliser Guyonvarc'h dans une université française hostile aux études touchant de près ou de loin la civilisation indo-européenne, la science « boche » par excellence. En outre, il se heurte au puissant syndicat des archéologues qui n'admet pas que l'on puisse compléter l'archéologie de terrain par l'étude des textes. Mais ses détracteurs ne peuvent rien contre le sérieux de ses travaux et le succès de ses livres témoignera de l'intérêt que porte le public en France et en Europe à la culture irlandaise ancienne.

Grâce au travail de Christian Guyonvarc'h et de Françoise Le Roux, nous savons que les Celtes n'étaient pas seulement des habiles artisans, les agriculteurs performants et les orfèvres délicats que nous décrivent les archéologues.

Ces hommes avaient aussi une âme éprise d'absolu et un esprit rigoureux, capable d'imaginer des principes juridiques où les conflits se réglaient principalement par la loi ou l'arbitrage. Et où les druides, loin de se cantonner à couper le gui pour la potion magique, occupaient à la fois les places de juges, de prêtres et de philosophes. Merci l'Irlande !

Tomas Moberg Le Choc du Mois Juillet 2008

jeudi 27 février 2020

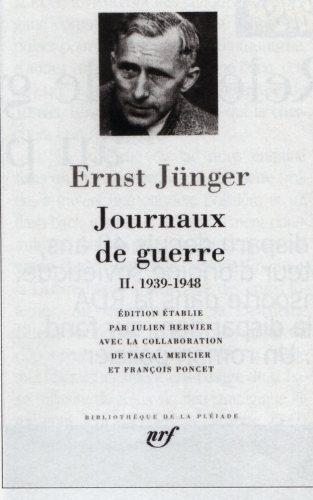

Les guerres d'Ernst Jünger sont aussi les nôtres

« Le problème de Jünger est un problème du siècle. Sa première expérience n'a pas été les femmes, mais la guerre. »

« Le problème de Jünger est un problème du siècle. Sa première expérience n'a pas été les femmes, mais la guerre. »

Ce jugement de son compatriote, le dramaturge Heiner Muller, pourrait servir d'exergue aux deux volumes que Gallimard, dans la prestigieuse Pléiade, vient de publier, hommage à celui qui nous a quittes il y a dix ans déjà, à 102 ans.

Il s'agit bien de guerre, et seulement d'icelle, dans ces deux tomes, dont le second tient formellement plus du journal intime. Deux tomes, deux conflits, deux époques. D'une guerre l'autre, si l'on peut ainsi paraphraser Céline qu'il n'appréciait d'ailleurs guère (en témoigne une rameuse page assassine du Journal parisien), Jünger n'est plus le même. Entre Orages d'acier, récit tiré de son journal du front durant la Grande Guerre et La Cabane dans la vigne, journal commencé le 13 mai 1945, quelques jours après la capitulation du IIIe Reich - mais paru trois ans plus tard -, s'écoulent plus de quinze années, celles d'une entre-deux-guerres pleine de bruits de bottes et bientôt de Führer.

Sous « le vernis de civilisation bourgeoise », le guerrier

Entre-temps, le jeune patriote turbulent, engagé volontaire à la déclaration de guerre (en 1914, il a 19 ans), est devenu un héros national et une figure littéraire. Durant les terribles assauts de 14-18, dans les tranchées, il a commencé à rédiger un journal. Commandant de la 7e compagnie, il a préparé la grande offensive du printemps 1918, où, pris dans un entonnoir avec ses soldats, il assiste à l'anéantissement de sa compagnie. Blessé deux fois pendant la « grande bataille », entre un séjour à l'hôpital et des combats acharnés pour contenir l'avancée anglaise, il trouve tout de même le temps de lire Tristram Sbandy, de Laurence Sterne, qu'il finira à Hanovre, où, perforé au poumon, il se trouve en convalescence.

L'Allemagne a perdu la guerre, mais il apprend que l'Empereur lui a décerné la plus haute distinction militaire allemande, l'ordre « pour le mérite ».

Une fois rétabli, il entreprend à partir de ses notes la rédaction d'un des plus importants romans sur la Première Guerre mondiale, et, plus précisément, première guerre moderne. « Le livre d'Ernst Jünger sur la guerre de 14, écrira Gide peu suspect de militarisme, est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'aie lu; d'une bonne foi, d'une véracité, d'une honnêteté parfaite. »

Pourtant, le texte originel de ce qui devait s'intituler Le Rouge et le Gris, dont le titre finalement sera tiré d'un poème scaldique du XIIIe siècle (la Saga d'Egill, fils de Grimr le Chauve), écrit sur les conseils de son père, destiné à l'origine à un public de militaires, exaltait l'héroïsme individuel à tel point qu'il deviendra un bréviaire nationaliste pendant la république de Weimar. Publié à compte d'auteur en 1920, il atteindra ensuite 250 000 exemplaires !

C'est l'époque où le lieutenant Jünger, revenu du front, s'engage dans l'action politique, publie dans les tribunes des journaux nationaux-révolutionnaires, adhère au Stahlhelm (« le Casque d'acier »), puissante association paramilitaire et participe avec les milieux vôlkisch à la contestation du traité de Versailles, ce qui l'amènera aux côtés des nationaux-socialistes qu'il considère, à ce moment-là, comme des alliés dans la lutte pour la renaissance allemande.

Au fil de multiples versions et rééditions du roman, et à travers d'autres écrits « militaires » (Le Boqueteau 125, Le Combat comme expérience intérieure), Ernst Jünger développe une métaphysique et une anthropologie de la guerre selon une perspective vitaliste où « l’homme s'y révèle tel qu'il est, dans la puissance de ses instincts destructeurs, illusoirement masqués par un vernis de civilisation bourgeoise » ainsi que l'analyse le professeur Julien Hervier, l'excellent préfacier de la Pléiade et spécialiste de l'auteur (à qui l'on doit les Entretiens avec Ernst Jünger chez Gallimard). Mais, ajoute ce dernier, « contre l'horreur qui vient de soi, Jünger en appelle à la plus antique solution inventée par l'homme pour canaliser sa propre violence guerrière, le code de l'honneur chevaleresque ».

C'est, chemin faisant en cette période trouble de l'Allemagne et du monde, cette tendance qui va prendre le dessus chez l'écrivain sur ce que certains ont vu comme une forme de nihilisme actif, bien qu'il ne reniera jamais les textes de cette période. Il les révisera cependant, notamment dans Orages d'acier, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de même qu'en 1933 il brûlera son journal des années précédentes, au grand dam de ses lecteurs et de lui-même, nous privant aujourd'hui d'un éclairage certainement capital pour la compréhension de l'écrivain et de son époque.

C'est, chemin faisant en cette période trouble de l'Allemagne et du monde, cette tendance qui va prendre le dessus chez l'écrivain sur ce que certains ont vu comme une forme de nihilisme actif, bien qu'il ne reniera jamais les textes de cette période. Il les révisera cependant, notamment dans Orages d'acier, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de même qu'en 1933 il brûlera son journal des années précédentes, au grand dam de ses lecteurs et de lui-même, nous privant aujourd'hui d'un éclairage certainement capital pour la compréhension de l'écrivain et de son époque.

Trouver des « contre-pouvoirs à la domination de la technique »

S'il ne fustige plus « la démocratie, cette peste », il opposera bientôt le « Demos plébiscitaire » et l'aristocratie traditionnelle ». À une exaltation disons-le très prussienne et païenne des valeurs guerrières devant conduire à une régénération de la société, le héros de la Grande Guerre va substituer une attitude plus contemplative, aristocratique et chrétienne. Passé, à travers sa réflexion sur la Première Guerre, d'un cycle de fascination virile envers la puissance de la technique à une remise en cause du progrès, Jünger prend conscience du danger pour l'intégrité humaine que porte en elle la guerre moderne, cette « mobilisation totale ».

« Dans cette saisie absolue de l'énergie potentielle qui transforme les États industriels belligérants en forges de Vulcain, expliquera-t-il dans l'ouvrage éponyme (La Mobilisation totale, 1930), s'annonce, de la façon peut-être plus significative, l’avènement de l'âge du travail - elle fait de la guerre mondiale un phénomène historique qui dépasse en importance la Révolution française. » Une analyse qu'il développera par ailleurs dans son essai sur Le Travailleur (1932) et que l'on retrouve dans les premières pages de Jardins et Routes, où, en 1940, invitant des anciens combattants français à sa table qui l’interrogent sur les raisons de la défaite, il répondra qu'il s'agit d'une victoire du travailleur, c'est-à-dire de la technique.

La fréquentation assidue de Léon Bloy dont les diatribes sur le caractère satanique du progrès l'ont marqué, comme la lecture quotidienne de la Bible qu'il considère comme le Livre des Livres, semence et matière primordiale de tous les écrits » (Second Journal parisien, 15 mai 1943), et surtout l'avènement du nazisme vont donc le faire évoluer d'un activisme militariste et nationaliste à une « émigration intérieure » privilégiant l'aspect moral et spirituel de l'héroïsme. « Jünger cherche désormais des contre-pouvoirs à la domination de la technique », dit Julien Hervier et ceux-ci résidant dans la religion chrétienne.

À 101 ans, en aboutissement, il se convertit au catholicisme

De tait, avec la rédaction des Falaises de marbre durant la fin des années 30, achevé juste avant l'ordre de mobilisation, et dont le Second Journal parisien rend compte de manière exceptionnelle, le regard de Jünger sur le monde a pris une autre dimension. Comme le remarque son exégète, « l’œuvre reflète en tout cas cette évolution favorable au christianisme […] en conférant à un prêtre - certes d'une orthodoxie problématique - le père Lampros, un important rôle de conseiller, et en substituant à une exaltation de la force une éthique de la liberté ».

Ce jugement est confirmé par sa biographe Isabelle Grazioli-Rozet(1) : « Jünger était prêt à admettre, dans Sur les falaises de marbre, un certain christianisme catholique, pour lequel modération et tradition seraient compatibles.[…] Comme image du christianisme, poursuit-elle dans cette pertinente synthèse sur l'auteur, Ernst jünger a retenu deux figures rayonnantes de "Pères" Pater Lampros, puis Pater Foelix de Héiopolis [publié en 1949, ndlr]. Touché par te nihilisme, le protestantisme se fossilise et se fige dans une mort minérale, alors que le catholicisme, même dépérissant, demeure source de vie ».

Le 27 mars 1944, révisant son ouvrage La Paix. Appel à la jeunesse d'Europe et à la jeunesse du monde, qui paraîtra deux ans plus tard, Jünger confessera d'ailleurs dans son Second journal parisien : « Beaucoup de mes conceptions ont changé, surtout le jugement sur la guerre ainsi que sur le christianisme et sa durée. » Dans cet ouvrage qui devait servir de réflexion aux conjurés du 20 juillet selon les termes de Rommel lui-même, Jünger pose les bases ce que serait une nouvelle Europe, pacifique, respectueuse des identités nationales et provinciales, une Europe qui fonderait la paix sur un « pacte sacré ».

Or, « la véritable défaite du nihilisme, expliquera-t-il dans ce même livre, condition de la paix, n'est possible qu'avec l'aide de l’Église » mais d'une Église rénovée s'appuyant sur une nouvelle théologie pouvant lutter contre le nihilisme. « La seule Église d’État possible en Europe est chrétienne, précisait-il [...] Dans l'enfer et les tourbillons du nihilisme, elle s'est révélée comme toujours capable d'assurer par millions le salut des âmes, non seulement devant ses chaires et ses autels, mais aussi dans les cathédrales spirituelles de sa doctrine et dans l'aura qui entoure le croyant et l'assiste jusqu'à l'heure de sa mort. »

Voilà qui ne déplairait pas à notre Très Saint Père, Benoît XVI, alors cardinal Joseph Ratzinger lorsque Ernst Jünger se convertit au catholicisme à la fin de sa vie, en 1996, à l'âge de 101 ans. Soixante ans après la publication de cet appel, le message spirituel et politique de Jünger n'a pas perdu de son actualité ; mieux, il reste d'une permanence insolente. C'est pourquoi, outre son Journal, il faut d'urgence le relire.

Michel Arbier

Ernst Jünger : Journaux de guerre I (1914-1918), 45 euros jusqu'au 30 juin, 53 euros ensuite Journaux de guerre II(1939-1948), 55 euros jusqu'au 30 juin, 62 euros ensuite.

1) Jünger, par Isabelle Grazioli-Rozet, éditions Pardès, col. Qui suis-je ?, 2007.

Le Choc du Mois n° 22 Mai 2008

mercredi 26 février 2020

Entretien avec avec Jacques Heers 17 millions de victimes de la traite musulmane !

À partir du VIIe siècle, les musulmans ont pratiqué une traite esclavagiste touchant à la fois les Européens et les Africains. Agrégé et docteur en histoire, Jacques Heers a été professeur des universités et directeur du département d'études médiévales à la Sorbonne. Il a consacré plusieurs ouvrages à l'esclavage médiéval en Méditerranée, aux Barbaresques et aux négriers en terre d'islam(1), qui viennent d'être réédités. Autant dire que nul n'est mieux placé que lui pour parler de la traite musulmane.

À partir du VIIe siècle, les musulmans ont pratiqué une traite esclavagiste touchant à la fois les Européens et les Africains. Agrégé et docteur en histoire, Jacques Heers a été professeur des universités et directeur du département d'études médiévales à la Sorbonne. Il a consacré plusieurs ouvrages à l'esclavage médiéval en Méditerranée, aux Barbaresques et aux négriers en terre d'islam(1), qui viennent d'être réédités. Autant dire que nul n'est mieux placé que lui pour parler de la traite musulmane.

Le Choc du mois : Y-a-t-il une spécificité de la traite musulmane ?

Jacques Heers II y en a deux. Son importance quantitative, d'abord Les conquêtes musulmanes ont été d'une ampleur et d'une brutalité inédites. Et puis le fait que les musulmans ont ajouté une dimension religieuse à l'esclavage, en distinguant très nettement le « fidèle » de l’« infidèle ». En résumé, la théorisation du djihad et l'expansion territoriale musulmane aboutissent effectivement à l'apparition d'une forme d'esclavage tout à fait spécifique.

Même si certains exégètes affirment le contraire, le Coran tolère parfaitement l'asservissement des « chiens de mécréants ». Confrontés à la question de l'esclavage, les docteurs de la loi rendaient en général le même verdict : le prisonnier infidèle doit demeurer esclave, même s'il se convertit aussitôt c'est la punition de sa mécréance passée. En revanche, le captif musulman, même ramené « chargé de chaînes », doit immédiatement retrouver la liberté.

Théoriquement, le Coran interdit de réduire un musulman en esclavage, mais en pratique, les exceptions abondent, pour des raisons plus ou moins légitimes : les victimes sont de « mauvais musulmans », etc.

Quand apparaît la traite musulmane ?

Dès la naissance de l'islam, au VIIe siècle ! Mahomet et ses fidèles possédaient des esclaves. C'était toutefois une pratique courante, durant toute l'Antiquité. Il n'est pas étonnant que les peuples orientaux, au cours du Haut Moyen Age, la perpétuent à leur bénéfice.

Au début de l’hégire, les esclaves sont essentiellement blancs...

Comment les musulmans se procurent-ils leurs esclaves ?

Essentiellement par la guerre. Les « cavaliers d’Allah » conquièrent, asservissent ou convertissent les populations des Balkans, d'Asie Mineure et d'Europe. Ils ramènent d'immenses cohortes de prisonniers, hommes et femmes. On a vu des Sarrasins mener des razzias jusque dans les Alpes, au IXe siècle ! En 997 le calife al-Mansur, qui régnait sur l'Espagne arabo-musulmane - al Andalous - mena une interminable razzia dans les royaumes chrétiens du nord de la péninsule. Il s'enfonça jusqu'au cœur de la Galice, laissant Saint-Jacques-de-Compostelle en ruines.

Toujours en Espagne, au XIIe siècle, des flottes musulmanes croisent sur les côtes de Galice et, au petit matin, lancent des attaques sur les villages de pêcheurs. Bi Méditerranée, sur un autre front, les musulmans, martres de la Sicile, lancent des chevauchées contre les grands monastères et sur les routes de pèlerinage vers Rome. Ailleurs, les pirates musulmans ravagent les côtes du Languedoc ou de Toscane avec des flottes atteignant parfois cinquante galères ! Et chaque guerre apporte son lot de captifs, qui sont aussitôt convoyés pour être vendus sur les marchés, de l'Espagne au Maghreb et jusqu'en Orient…

Il y a une réelle préférence pour les esclaves blancs...

Les musulmans ont pratiqué la traite des Noirs, mais dans les premiers temps de l'hégire, l'ère d'expansion islamique, les esclaves étaient essentiellement des Blancs. laissez-moi vous citer le savant Ibn Haukal, qui affirmait, au temps de l'Espagne arabo-musulmane, « que le plus bel article importé d'Espagne sont les esclaves, des filles et de beaux garçons qui ont été enlevés dans le pays des Francs et dans la Galice. Tous les eunuques slaves qu'on trouve sur la terre sont amenés d'Espagne et aussitôt qu'ils arrivent, on les châtre. Ce sont des marchands juifs qui font ça ». Le géographe Ibn al-Fakih, lui, racontait que de la mer occidentale, arrivent en Orient les esclaves hommes, romains, francs, lombards et les femmes, romaines et andalouses ».

Quand la traite musulmane cesse-telle en direction de l'Europe ?

Elle s'est considérablement réduite lorsque les Arabes ont passé le Sahara pour aller razzier l'Afrique noire. Mais elle a très vite repris, dès les années 800, avec la piraterie. Elle s'intensifie en 1517 bisque Alger, véritable nid de pirates, tombe aux mains des Turcs. la guerre de course lait alors partie intégrante du plan de conquête de la Méditerranée par les Ottomans. L'esclavage des chrétiens, méthodiquement mené, redouble.

Dans le même temps, les Barbaresques assiègent Rhodes en 1522 et Malte en 1565. S'ils perdent Rhodes en 1523, les chevaliers de Malte repoussent les musulmans en 1566. L'ordre de Malte devient une véritable sentinelle de la Méditerranée. Ses marins font régner la terreur chez les musulmans et... pratiquent eux-mêmes l'esclavage ! Ils jouent un rôle clef dans la bataille de Lépante en 1571, qui marque le grand coup d'arrêt aux incursions musulmanes en Europe.

En 1888, à Médine, 5000 esclaves sont vendus dans l’année

Mais les musulmans poursuivent la traite des chrétiens en Afrique noire...

Exact. Il y a trois grandes routes de traite. La première mène en Afrique de l'Ouest sahélienne, où le commerce des esclaves fait traditionnellement partie des échanges transsahariens. La deuxième passe par la mer Rouge et le Soudan. En Arabie, en 1888, sur le seul marché de Médine, l'on peut vendre 5 000 esclaves par aa La troisième traite se passe sur la côte d'Afrique de l'Est, où Zanzibar devient le plus grand marché d'esclaves au monde.

La première traite est la plus longue et occasionne de nombreuses pertes. Elle passe par l'Egypte, dont les musulmans sont devenus maîtres, et le Sahara. Elle est d'abord faite de razzias, puis, à partir du IXe siècle, repose sur la conquête de royaumes noirs et le négoce avec les marchands d'esclaves.

Quelles sont les principales cibles ?

Le royaume chrétien d'Ethiopie. Les Egyptiens l'attaquent en passant par la vallée du Nil. Les Arabes traversent la mer Rouge. À l'ouest, les Marocains osent une traversée de cent jours de marche après Marrakech, dont au moins la moitié à travers le Sahara.

Le retour est un enfer. Le Niger, le Sénégal et le Mali sont également touchés… Des forbans musulmans lancent des razzias le long des côtes de l'océan Indien avec des boutres - de rapides voiliers. Dans les royaumes islamiques du Soudan, les chasses aux esclaves mobilisent chaque année de forts partis de cavaliers. Ils repèrent les villages les plus intéressants et partent par petits groupes. Ils montent des chameaux de race, s'approvisionnent en eau, marchent la nuit et attaquent au petit matin. Les opérations devant être rentables, ils évitent les lieux trop bien protégés et n'attaquent qu'à coup sûr. Une fois maîtres du terrain, ils massacrent les faibles et les vieillards pour n'emmener que les malheureux en état de servir.

Pour être honnête, il faut ajouter que des négociants sont aussi sur les rangs, car des rois noirs, près du Tchad par exemple, les informent du lancement des grandes chasses aux esclaves. Ils vont s'installer dans les villages, en attendant - à leurs frais - le retour de l’expédition.

Comment les esclaves sont-ils traités ?

Très mal, car ils sont gratuits et en grand nombre. Contrairement à la traite atlantique, il n'a pas fallu négocier avec des rois esclavagistes. Il a suffi de tuer ceux qui se défendaient !

Sur la route de leur captivité, les esclaves vivaient un enfer. La traite occasionne des pertes terribles tant dans leurs rangs que dans ceux des convoyeurs. Les plus faibles sont abandonnés sans pitié. Les témoignages sont horribles : les hommes et les femmes meurent de soif, en sont parfois réduits à ouvrir la panse des animaux pour y trouver de l'eau. Les esclaves malades ou affaiblis sont abandonnés en route à une mort certaine. Des négociants expliquent tranquillement à leurs associés, restés en Arabie, qu'il a fallu, ici où là, égorger quatre femmes « fanées » et émasculer deux enfants pour ne pas perdre de temps dans le désert et préserver la cargaison. À l'arrivée, selon la difficulté de la traversée, tes survivants sont vendus avec une marge de 200 à 300 %. C'est une façon de compenser les pertes.

De quoi se compose une cargaison d'esclaves ?

Essentiellement des jeunes femmes, blanches ou noires. Des entants et des hommes solides. Ne restent que les personnes en bonne santé. Les autres sont morts en route. En chemin, pour écouler les « cargaisons » au plus vite, certains campements se transforment en marché, où les grossistes viennent faire un premier choix. Puis on arrive dans les grandes places, comme Zanzibar ou Bagdad. Les acheteurs peuvent examiner leur marchandise, regarder les dents, l'élasticité d'une poitrine, constater si une jeune femme est vierge ou ancrée, mesurer la vivacité intellectuelle ou la force physique d'un esclave, son adresse.

Le Caire est un gigantesque marché, où l’on trouve toute sorte de captifs. Au XIXe siècle, Gérard de Nerval, dans son Voyage au Caire(2) raconte comment plusieurs marchands « basanés » l'abordent pour lui proposer « des noires ou des Abyssiniennes ».

Que deviennent les victimes ?

Elles servent sur les chantiers publics ou au service d'un maître.

À la Bourse aux esclaves, les négriers spéculent

Il y a également les bagnes ?

là, c'est l'époque des Barbaresques et des Ottomans. Alors qu'à Bagdad ou au Caire, on trouve une majorité d'esclaves noirs, les bagnes d'Alger ou de Tunis comportent surtout des Blancs. Us maintenaient à eux seuls toute l'activité économique locale : les chantiers navals, les fabriques, les commerces. Alors que les villes d'Egypte achetaient aux caravaniers du désert des milliers d'esclaves venus d'Afrique, les cités corsaires du Maghreb s'épargnaient ces dépenses, grâce à la guerre.

Une fois la part du sultan mise de côté, les captifs des Barbaresques passaient directement de l'entrepont du navire au marché. Des négociants les mettaient aux enchères, à la criée. Ceux visiblement inaptes aux travaux de force, mais dont on espère tirer une bonne rançon, valent jusqu'à sept fois un homme valide. Les Turcs et les Maures spéculent quotidiennement sur la valeur de leurs esclaves. Faut-il acheter ou vendre ? C'est un peu une Bourse avant l'heure.

Comment vivaient ces esclaves ?

Le plus souvent en groupes, logés dans les bagnes - sept, rien qu'à Alger. À Tunis ou Tripoli, ils portaient plus de dix kilos de fers. Les esclaves en terre d'islam n'avaient pas le droit de fonder une famille et n'avaient pas ou peu d'enfants. Pour des raisons très simples : le grand nombre d'eunuques, l’interdiction faite aux femmes de se marier et une mortalité très élevée.

Les conditions de vie étaient épouvantables. Les captifs étaient battus à la moindre occasion, dormaient dans de pauvres hamacs, pendus les uns au-dessus des autres. Ils souffraient du froid en hiver, de la chaleur en été, de l'humidité et des vermines en toute saison.

Et l’hygiène ?

Pas d'hygiène, puisqu'ils devaient payer leur eau ! Elle leur servait essentiellement à boire. Il leur était impossible de se laver régulièrement, encore mois de laver les hardes leur servant de vêtements… Vous imaginez que, rapidement, les flottements de tissus crasseux sur les peaux sales provoquaient des irritations, des furoncles et de nombreuses maladies, qui concourraient à la mortalité.

Et le travail ?

Le matin, à peine nourris, ils partaient vers les chantiers ou les demeures de leurs maîtres, leur atelier ou leur boutique. Les mieux lotis - une minorité - étaient loués à des diplomates chrétiens : ils menaient alors l'existence d'un domestique européen.

La condition la plus difficile, d'un certain point de vue, était celle des femmes et des enfants. Les femmes avaient généralement un sort misérable, exposées à la vente comme des bêtes, forcées de servir, en butte à tous les abus, parfois prostituées pour le compte de leur maître. Contrairement aux légendes des Mille et Une Nuits, les récits des musulmans tranchent avec les textes des juifs et des chrétiens par le nombre d'histoires et de remarques salaces sur les « qualités » sexuelles des femmes.

Des esclaves chrétiens sont brûlés vifs à Alger !

Était-il possible de fuir ?

Difficilement. Certains captifs acceptaient de servir de mouchards en échange de menus arrangements. La surveillance était assez stricte et les punitions terribles. Un texte raconte qu'à Alger, « lorsqu'un chrétien était pris à fuir, (le sultan Hassan Pacha) le faisait saisir par ses esclaves et brûler vif en leur présence il faisait bâtonner les autres jusqu'à la mort, et leur coupait lui-même les narines ou les oreilles, ou faisait exécuter ce supplice devant lui ». D'autres subissaient la bastonnade, les galères ou on les envoyait aux carrières de pierres, où les travaux étaient particulièrement pénibles...

Comme Cervantes...

Cervantes illustre parfaitement votre gestion sur les possibilités d'évasion(3). Il a été prisonnier durant cinq ans. Il a tenté une première évasion en subornant un garde. Celui-ci n'honora pas son engagement. Direction : les carrières ! En 1577, il fit une deuxième et une troisième tentatives, mais lut toujours pris et passa en tout dix mois aux chaînes, dans un cul-de-basse-fosse. Ses comparses furent pendus ou empalés. Les autres eurent les oreilles tranchées. À la quatrième tentative, il échoua encore ! Il ne fut libéré que contre une rançon importante, grâce à l'action des ordres mercédaires, ces chrétiens qui rachetaient les esclaves ou s’y substituaient !

Quand cesse l'esclavage musulman ?

Mais il existe encore ! La colonisation de l'Afrique au XIXe siècle a mis un terme que l'on croyait définitif à l'esclavage musulman. Mais celui-ci a repris avec la décolonisation. La traite musulmane, qui a duré mille deux cents ans, perdure, au Soudan par exemple.

Connaît-on les chiffres estimés de la traite ?

Les historiens travaillant sur l'esclavage musulman se heurtent à une désespérante absence de sources. Les registres fiscaux de Zanzibar sont les seuls répertoriés de nos jours mais ils ne remontent pas au-delà de 1850.

Les estimations moyennes se situent à un minimum de 17 millions de victimes. Mais c'est ignorer les « chiffres noirs » -, très importants : où sont passées les victimes mortes durant le voyage, les opérations dont on ne sait rien, les caravanes perdues dans le désert ou en mer ? Sans compter les esclaves européens que l'on « oublie » de comptabiliser et les Africains tués lors des razzias : défenseurs ou « inutiles », qui étaient des bouches inutiles à nourrir. Faut-il ou non les intégrer au bilan de la traite orientale ?

Propos recueillis par Patrick Cousteau

1. Les Négriers en terre d'islam. La première traite des Noirs, VIIe-XVIe siècle, Perrin, 2003 (rééd. Perrin, œil. Tempus, 2008).

Les Barbaresques, la course et la guerre en Méditerranée, XIV-XVIe siècle, Perrin, 2001 (rééd. Perrin, œil. Tempus, 2008). Voir aussi le livre tiré de sa thèse de doctorat Esclaves et domestiques au Moyen Age dans le monde méditerranéen, Hachette, 1981 (rééd. 2006).

2. À lire dans le Voyage en Orient, de Gérard de Nerval, que viennent opportunément de rééditer en collection Folio les éditions Gallimard

3. Pour en savoir plus, lire Le Captif. Extrait de Don Quichotte, de Cervantes, préface de Jacques Heers, éditions de Paris, 2006.

Le Choc du Mois n° 23 Juin 2008

mardi 25 février 2020

De 1945 à 1968 Le prix de l’abdication de la droite

On a peine à croire aujourd'hui, au vu de ce que le « quotidien de référence » est devenu, que l'article ci-dessous a pu paraître dans Le Monde. C'est pourtant le cas. Il y fut publié le 4 juillet 1968 sous le titre : « La droite et les événements »(1). Gilbert Comte, qui y fut journaliste durant vingt ans, nous a permis de publier à nouveau(2) ce texte, écrit « à chaud », extraordinaire de lucidité.

Par Gilbert Comte

Par son désarroi moral devant la crise universitaire et une abdication politique peut-être sans exemple dans sa récente histoire, la droite française n'aura pas médiocrement contribué à rendre les troubles de mai fort périlleux pour la nation. Pendant trois semaines, l’anarchie estudiantine put battre l'Etat, tituber entre l'incohérence et le vandalisme, tomber certains soirs en Sorbonne dans d'inquiétantes névroses, sans produire autre chose parmi nos conservateurs qu'une courtisanerie apeurée, ou des lamentations inefficaces.

Vers le milieu des troubles, deux des principaux chers de la bourgeoisie se décidèrent enfin à parler. L'un pour dire qu'il ne regrettait pas « des événements qui font monter à la surface des problèmes qui existaient en profondeur », l'autre pour saluer « des jeunes qui se mobilisent avec enthousiasme chaque fois que l'on fait appel aux sentiments qu'ils éprouvent traditionnellement à exiger plus de sécurité, de solidarité, de justice ».(3)

Pendant ce temps, drapeaux noirs et fanions écarlates flottaient aux portes d'amphithéâtres où des figures farouches réclamaient chaque jour une subversion totale de la société. Leur furie méritait sans doute plus d'analyse et moins de complaisance chez les défenseurs de l'ordre établi. Mais que pourraient-ils bien vouloir encore sauver ? La classe dirigeante ne croit plus à ses propres valeurs depuis que, en 1945, elle retrouva les mots ordre, sacrifice, hiérarchie, discipline, tradition, autorité, patrie, méconnaissables sur les décombres du nazisme, et quelquefois déshonorés. Par peur de paraître « réactionnaire », elle n'osa plus en parler à ses fils, au risque de laisser se perdre les principes de toute vie collective. En même temps, l'essor économique lui profitait largement. Ses convictions, ses vertus, n'auront pas résisté dix ans devant les assauts du confort, les vacances en Espagne, Noël aux sports d'hiver, les longs week-ends à Deauville. L'esprit vide mais le porte-monnaie bien garni, ses enfants nagent aujourd'hui dans le bonheur à l'américaine et se croient révolutionnaires pour peu qu'ils manifestent pour la paix au Vietnam, le cinéma d'avant-garde, la peinture informelle ou la contraception.

Un système où le marxisme est devenu une élégance mondaine

Dans ce système, le marxisme devient une élégance mondaine. À cause de sa vigueur, il paraît même capable d'apporter une nouvelle morale aux jeunes bourgeois qu'il se propose d'anéantir. Karl Marx entre alors chez les banquiers par le truchement des éditions de la Pléiade ; le XVIe arrondissement s'éveille à la pensée de Mao Tsé-toung ; Marie-Chantal défend les thèses de Che Guevara, les peuples opprimés, avec le conformisme qu'elle mit naguère à soutenir Dieu, la Patrie et le Roi.

Accessoirement, l'exploitation littéraire et vestimentaire du snobisme pro-chinois procure de substantiels bénéfices aux capitalistes ingénieux. M. Pompidou décrivait un peu tout cela, le mois dernier, lorsqu'il évoqua dans l'un de ses meilleurs discours à la Chambre « la discipline en grande partie disparue », la famille « souvent dissoute, en tout cas relâchée », la patrie « disputée, souvent niée », sans omettre Dieu, « mort pour beaucoup », par les doutes de l'Eglise.(4)

Malgré sa grande adresse, le premier ministre ne sut malheureusement pas dire par quel prodige le maintien de l'équipe en place suffirait à guérir des maux si profonds, qu'il identifie en revanche assez bien comme le gaullisme les aggrave. Depuis dix ans, son indifférence aux doctrines, son dédain d'en assumer une seule, permirent au général de flirter successivement avec toutes les clientèles et d'utiliser dans son intérêt une confusion intellectuelle assez conforme au piètre sentiment qu'il se fait des Français.

Dans la pratique du pouvoir, tout s'est passé comme si l'homme du 18 juin partageait son royaume en trois, avec Jean-Paul Sartre et Johnny Hallyday, à charge au premier d'occuper les écrivains d'opposition dans des campagnes anti-américaines agréables au Quai d'Orsay, au second d'endormir le peuple par ses chansonnettes, à lui enfin d'accomplir à l'extérieur les entreprises dignes de l'Histoire.

La gauche accepta sans rechigner cette distribution des rôles, où elle recevait l'extraordinaire privilège d'instruire l'élite du système social qu'elle se proposait d'abattre. La droite frivole, sans principes, s'en contenta aussi, puisque l'empirisme gouvernemental profitait aux affaires et à la paix sociale. Comme Caligula faisait fondre des perles avec du vinaigre, elle regarda ses dernières valeurs et ses traditions se dissoudre dans l'eau Perrier. Quant à nos confrères de l’ORTF, ils eurent l'obligeance de contenter tout le monde par l'artistique mélange des plus dégradantes distractions de masses avec d'édifiants reportages sur héroïsme du Vietcong. L'imposture générale dura jusqu'à ces soirs de mai où les fils égarés de la classe « dirigeante » promenèrent le drapeau rouge des purges staliniennes, de la répression hongroise, des folies maoïstes, comme un emblème d'espoir et de liberté. Après cette dérision, la Sorbonne pouvait rien tomber sous la coupe de « Katangais », provisoirement privés de leurs yé-yé quotidiens par les esclaves en grève de la télévision.

Des scrutins gagnés sur des idées aussitôt reniées

D'emblée, cette révolte en mini-jupe et au rimmel étonna par l'ardeur juvénile de ses archaïsmes idéologiques. Le marxisme approximatif ingurgité depuis quinze ans par cette génération rejaillit comme une trombe, et recouvrit les plus légitimes justifications du mouvement sous un océan de formules creuses. Les intarissables orateurs du quartier Latin rendirent alors à la société de consommation l’impardonnable service de l'attaquer de la manière la moins dangereuse pour elle en termes désuets, convenus, empruntés à une doctrine contemporaine des premiers balbutiements de l'âge industriel Imagine-t-on Karl Marx en train de contester la bourgeoisie manufacturière avec les pastorales de Jean-Jacques Rousseau ?

Etrangère à ces paradoxes, à leur gravité pour l'avenir de la nation, la droite insouciante commença par contempler les tumultes universitaires avec l'indulgence compréhensive qu'elle donne à ses enfants lorsqu'ils roulent un peu vite en automobile. À cette différence près qu'aux yeux des mères de famille, il exista d'abord moins de risques mortels à dépaver le boulevard Saint-Michel qu'à faire du 100 à l'heure sur l'autoroute de l'Ouest. Il fallut l'occupation des usines, le mécontentement ouvrier, l'apparition de M. Waldeck Rochet(5) en tête de 800 000 grévistes, le spectre d'un « gouvernement populaire » pour précipiter en quelques jours les beaux quartiers de l'inconscience à la panique.

L'augmentation des voix gaullistes aux derniers scrutins(6) donne maintenant à nos conservateurs un triomphe électoral à l'exacte mesure de leur désarroi moral. Songent-ils parfois qu'en 1951, 1958, 1963, leurs candidats gagnèrent d'autres législatives sans rendre la moindre influence aux idées dont, parfois, ils se paraient encore ?

Derrière le bouclier UDR, la plupart d'entre eux ne pensent déjà plus qu'à sauver une sacrosainte libre entreprise, théoriquement menacée par la participation. Comme si leur capitalisme mérite tant d'estime, après avoir prospéré sur la corruption des mœurs et de l’État ! Ne serait-il pas plus conforme aux valeurs traditionnelles de donner à la jeunesse des pères et des éducateurs, c'est-à-dire une médiation organique entre l'adolescence et la société ? Cette recherche, au moins, répondrait à quelques problèmes fondamentaux posés par la crise de mai.

1) Il figure dans le recueil intitulé Lettres enfin ouvertes au directeur du Monde, par Gilbert Comte, édité par les éditions Dualpha en 2003.

2) Le nouveau titre et les intertitres sont du Choc du mois.

3) MM Giscard d'Estaing et Antoine Pinay, Le Monde, 16 mai 1968, page 4.

4) Le Monde, 16 mai 1968, page 2.

5) Waldeck Rochet (1905-1983) était alors secrétaire général du Parti communiste fiançais [Ndlr].

6) Référence aux élections législatives des 23 et 30 juin, consécutives à la dissolution annoncée par le général De Gaulle le 30 mai, à l'issue desquelles l’UDR gaulliste rafla 60 % des sièges à l'Assemblée nationale [Ndlr].

Inscription à :

Articles (Atom)