jeudi 31 décembre 2020

L'itinéraire spirituel de Julius Evola

[Ci-contre : Le Vengeur, Arno Breker, 1940]

Nous ne croyons plus devoir présenter Julius Evola à nos amis, mais peut-être est-il intéressant de voir de plus près le cheminement de sa pensée depuis son ardente jeunesse, où il a côtoyé les mouvements artistiques d’avant-garde au lendemain de la Première Guerre mondiale, jusqu’à l’époque où il a pris pleinement conscience de son identité de philosophe de la tradition gibeline.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc, le Futurisme, lancé par le poète Marinetti vers la fin de la première décennie du XXe siècle, avait été pris de vitesse par le Dadaïsme et le Surréalisme, aussi est-ce à ces deux mouvements qu’Evola porta non seulement toute son attention, mais aussi son adhésion avant de fonder le groupe “Ur”.

À première vue c’est une bien étrange route que celle qui conduit de ces mouvements avant-gardistes vers les arcanes de la Tradition, aussi avons-nous tâché de voir un peu plus clair dans l’évolution d’Evola, et pour ce faire nous avons fait appel aux lumières de deux spécialistes en la matière, notamment à Renato del Ponte et Philippe Baillet.

Dans le texte de sa conférence « Introduction à l’œuvre d’Evola » (1), Philippe Baillet nous apprend que :

« Evola fut attiré par le Dadaïsme parce qu’il ne s’agissait pas seulement d’une tendance parmi tant d’autres de l’art d’avant-garde, mais plutôt, selon lui, d’une vision générale de la vie sans laquelle l’impulsion vers une libération absolue de toutes les catégories logiques, éthiques et esthétiques se manifestait sous des formes paradoxales et déconcertantes ».

Et P. Baillet d’ajouter :

« Certaines paroles de Tristan Tzara, qu’il connut personnellement, trouvaient en lui un écho, comme par exemple : “Nous cherchons la force droite, pure, sobre, unique, nous ne cherchons rien d’autre”. Mais l’attirance pour le Dadaïsme était indissolublement liée à la crise qu’Evola traversait alors. La crise passée, il mourut en quelque sorte à tout cela ».

En attendant cette “mort spirituelle”, Evola n’en fut pas moins un des représentants les plus actifs du Dadaïsme en Italie, comme en témoignent des poèmes et des peintures (car Evola a également été peintre), sans oublier ses livres La parole obscure du paysage intêrieur et Arte abstrata qui parurent en 1920 dans la “Collection Dada” de Zurich. Tout comme la plupart des Dadaïstes français se rencontrèrent, après l’effacement du Dadaïsme, dans le mouvement surréaliste d’André Breton, Evola se sentit également attiré durant tout un moment par le Surréalisme, mais certains cotés encore trop dilettantes de celui-ci ne purent le retenir, et Evola se tourna derechef vers les spéculations philosophiques, pour découvrir par ce détour la voie de la Tradition et des doctrines sapientielles, surtout orientales. Il s’intéressa ainsi au Tao Tö King de Lao-Tseu et entra en contact avec John Woodroffe, le traducteur des Tantras hindous. C’est par cette voie qu’Evola commença à méditer sur l’essence de « l‘Individu Absolu ». En 1927, parurent Teoria dell’Individuo assoluto et en 1928, Imperialismo pagano (2). Pour Evola ce fut la rupture défintivé avec la pensée bourgeoise et le saut tout aussi définitif vers le monde de la Tradition.

En 1927, Evola fonda avec quelques amis le groupe “Ur” dont le nom était emprunté au préfixe germanique “ur” (“oer”, en néerlandais, à prononcer comme le “ur” allemand) qui était entré dès le Moyen-Âge dans le vocabulaire philosophique et mystique. Ce préfixe se réfère au “primordial originel”, tout comme il rappelle également le “Pyr” grec, le feu. Mais rappelons également que “ur” est la première syllabe du nom du dieu Uranus et que celui-ci est dans la mythologie le symbole de l’éveil du Feu primordial, tandis que l’adjectif “ouranien”, si cher à Evola, qualifie la pure flamme de l’Esprit, car Uranus est aussi la quintessence même de tout ce qui élève les Fils du Nord et du Monde Hyperboréen vers la totalité de l’Être en quête de cette transcendance dont Evola n’a cessé d’évoquer la nécessité.

Le nouveau groupe fut immédiatement doté d’une revue qui entendait être une « rivista di indirizzi per une scienza dell’ Io ». Dès janvier 1926, la revue devint une « rivista di scienze esoteriche », dirigée, outre Evola, par P. Negri et G. Parise. Bien que Julius Evola fût dès le départ un farouche adversaire de la franc-maçonnerie, celle-ci (à ce moment interdite en Italie) tâcha d’imprimer son sceau sur l’orientation et l’activité du groupe qui finit par en subir les plus grands dommages, avant de se disloquer. Pour situer l’activité du groupe “Ur”, il nous suffira d’avoir encore recours à la conférence de Philippe Baillet :

« Pendant trois ans, le groupe publiera des monographies abondantes sur les différentes doctrines traditionnelles, des extraits commentés de textes initiatiques contemporains, comme ceux de Kremmerz, Meyrink, Crowley et des traductions de textes traditionnels, parmi lesquels on peut citer le Rituel Mithriaque du grand Papyrus Magique de Paris, le texte hermétique de la Turba Philosophorum, les Vers Dorés de Pythagore, des extraits d’un Tantra, du Milindapanha bouddhiste, quelques-uns des chants de l’ascète tibétain Milarepa, etc. Le tout sera rassemblé plus tard en 3 grands volumes sous le titre d’Introduction à la Magie en tant que science du Moi, et forme vraiment une somme unique dans le genre, tant par l’importance de la matière rassemblée que par la qualité des différentes études ».

Et Phillippe Baillet de poursuivre :

« Vers la fin de sa seconde année d’existence, le groupe connaît une scission dont il ne se remettra pas, scission provoquée à l’instigation de certains éléments qui voulaient maintenir en vie la franc-maçonnerie, alors interdite sous le régime fasciste ».

Quant à savoir ce que fut au juste l’activité profonde et “opérative” d’“Ur”, il nous suffira de recopier la réponse que donna Renato del Ponte (3) à une question qui lui fut posée le 11 avril 1975, au cours d’une réunion d’étude du Centre Studi Evoliani français et que nous reproduisons d’après la traduction de Pierre Pascal, un des plus fidèles disciples d’Evola :

« Le Groupe d’UR, à ce que j’en sais, n’avait point de “filiations” directes avec aucun groupe préexistant. C’était quelque chose de complètement nouveau qui avait pris corps sur l’initiative de Julius Evola : autour de lui, se trouvaient diverses personnes qualifiées, provenant d’expériences diverses, qu’ils entendaient faire fructifier, en réalisant un unique et nouveau cours psychique. Le point de départ était situé dans le problème existentiel du Moi, la crise de qui ne croit plus aux valeurs courantes à tout ce qui donne habituellement sur le plan, tant intellectuel que pratique, une signification à l’existence. L’homme “Nouveau” doit aspirer à la vision directe de la réalité. “Comme en un éveil complet”. Une telle aspiration, à travers la connaissance transcendante des pratiques magiques, qui conduit à un changement d’état, dont le point d’arrivée coïncide avec l’Opus transformationis alchimique. Julius Evola écrit que “se transformer est la prémisse de la connaissance supérieure, laquelle ignore les ‘problèmes' et ne connaît que ‘devoirs’ et ‘réalisations’”. Par le mot magie, plutôt que l’entendre selon la signification que lui avait donné l’Antiquité, le Groupe d’UR donna à ce terme une signification nouvelle, qui servit essentiellement à marquer une assomption particulièrement active — comme à tout le Groupe — des disciplines traditionnelles et initiatiques : autrement dit, la “magie” que Roger Bacon définit comme une “métaphysique pratique’. C’est ainsi que fut créée une “chaîne” au moyen de pratiques collectives. Sur les critères suivis et les instructions correspondantes, existent deux monographies d’Introduction à la Magie. Parmi les membres du Groupe, il s’en trouvait, pour le moins, deux qui étaient dotés de pouvoirs réels. Quant aux finalités, les plus immédiates étaient d’éveiller une force supérieure, pouvant servir d’aide au travail individuel de chacun, force dont chacun pouvait éventuellement faire usage. Existait aussi une fin plus ambitieuse : sur une sorte de corps psychique, que l’on entendait créer, pouvoir greffer, par évocation, une véritable influence, provenant d’en-haut. En un tel cas, n’aurait pas été exclue la possibilité d’entreprendre de derrière les “coulisses”, une action, allant jusqu’à s’exercer sur les forces prédominantes telles qu’ elles existaient dans le milieu global de l’époque. Cette seconde possibilité, toutefois, ne connut point d’effets concrets » (4).

Retournons à présent une fois de plus au texte de Philippe Baillet, pour apprendre qu’après la disparition du groupe “Ur”, Julius Evola fonda, en 1930, la revue bimensuelle La Torre avec comme principaux collaborateurs Guido de Giorgio, Girolamo Comi, Gino Ferrenti, Roberto Pavese, Domenico Rodatis et Emilio Servandio. Cette revue entendait « défendre des principes qui se trouvent au-delà du plan politique (car Evola, depuis la parution de son Imperialismo pagano s’occupait de plus en plus d’exposés “métapolitiques”), mais qui, appliqués sur ce plan, « peuvent donner lieu à un ordre de différentiations qualitatives, c’est-à-dire de hiérarchie, c’est-à-dire aussi d’autorité et d’imperium dans le sens le plus vaste ». Dans ce même exposé auquel nous venons d’emprunter ces lignes, Evola déclara encore :

« avec la tentative de La Torre nous voudrions prouver qu’il existe dans l’Italie fasciste la possibilité d’exprimer une pensée rigoureusement impériale et traditionnelle, à jamais libre de tout asservissement politique, adhérant à la pure volonté de défendre une idée ».

Comme l’a écrit P. Baillet : « À afficher aussi librement ses positions, la revue ne tarda pas à avoir des ennuis avec le pouvoir politique ». Et en effet, déjà le numéro 3 fut suspendu… Par la suite, sur ordre des plus hautes instances politiques du régime, il fut interdit aux imprimeurs de Rome d’imprimer la Torre, et la revue cessa de paraître le 15 juin 1930, après la sortie de son numéro dix. C’est également l’époque où Evola ne sortait plus qu’accompagné de garde du corps.

Les bonzes du Parti ne parvinrent toutefois pas à juguler la pensée d’Evola, et c’est assez paradoxalement dans un quotidien éminemment fasciste Il Regime fascista, dirigé par son ami Roberto Farinacci, qu’il obtint la libre disposition d’une page spéciale « réservée à la défense et à l’affirmation des valeurs traditionnelles » qui lui étaient chères. Cette collaboration dura de 1932 jusqu’à l’effondrement du régime fasciste et la disparition du journal hospitalier.

Durant toutes ces années, cette page évolienne publia, outre des articles d’Evola et de ses amis, des textes d’un Gonzague de Reynold, d’un Prince Karl-Anton Rohan, de l’économiste autrichien Othmar Spann, de René Guénon et de plusieurs membres du Kreis [Cercle] du poète allemand Stefan George, dont le poète juif Karl Wolfskehl.

Cette activité journalistique de Julius Evola s’accompagna de la publication de la plupart de ses livres majeurs aussi bien sur le plan purement ésotérico-philosophique que sur celui de la “méta-politique”, ces derniers défendant une conception gibeline d’une société basée sur le respect de la tradition et par conséquent à l’opposé de tous les systèmes politiques qui ont actuellement cours, aussi bien à droite qu’à gauche. C’est surtout en raison de ses deux livres Rivolta contro il mondo moderno (1934) et Cavalcare la Tigre (1961) (5) qu’Evola a été appelé le philosophe de la Révolution conservatrice.

► Marc Eemans, in : Julius Evola, penseur et philosophe traditionaliste italien, Centro Studi Evoliani, Bruxelles 1980.

◘ Notes :

- 1. Cahiers du Centre d’Études doctrinales Evola (avril 1975).

- 2. De ce livre parut, en 1933, une traduction allemande sous le titre de Heidnischer Imperialismus, tandis qu’était déjà paru, en 1930, son livre Fenomenologia dell'individuo assoluto.

- 3. Nous avons trouvé cette réponse dans le n° de septembre 1975 du Bulletin intérieur du Centre français.

- 4. Renato del Ponte a publié par ailleurs dans la revue Arthos (n°4-5), l’organe du Centre [d'études évoliennes] italien un article fort documenté sur « Evola e l’esperienza del Gruppo di Ur », dont notre ami J. Vercauteren, peu avant sa mort accidentelle, avait commencé la traduction.

- 5. Ces deux livres ont été traduits en français : Révolte contre le monde moderne (Montréal, 1972) [par Pierre Pascal], Chevaucher le Tigre (Paris, 1964) [par Isabelle Robinet].

mercredi 30 décembre 2020

Le péché originel de la République

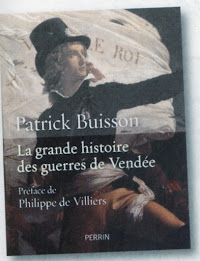

Patrick Buisson crée l’événement en racontant « la grande histoire des guerres de Vendée », dans un album magnifiquement illustré, qui fait un superbe cadeau de Noël, tout en se présentant comme une petite bombe politique.

C’est une histoire matériellement bien connue pourtant que celle des guerres de Vendée, mais à propos de laquelle les historiens ont multiplié les approches sans parvenir à expliquer grand-chose. Comment un peuple essentiellement calme, vivant dans un bocage difficile d'accès a-t-il pu se soulever spontanément, les paysans allant chercher les nobles qui se cachaient pour ne pas être obligés de les commander ? Charles Maurras parlait d'une « contre-révolution spontanée ». Mais c'est un mot. Peut-on se contenter d'expliquer l'histoire d'un mot ? À l’époque, Bertrand Barère, lui, ne croit pas à la spontanéité de la contre-révolution. Devant la Convention, le 1er octobre 1793, il invoque un complot : « L'inexplicable Vendée existe encore et les efforts des Républicains ont été jusqu’à présent impuissants contre les brigandages et les complots des royalistes qu elle recèle ».

Inexplicable, la Vendée contre-révolutionnaire ? Patrick Buisson n'est pas complotiste comme le fut Barère. Il brave ce diagnostic provenant d'un terroriste qui est en même temps l'un des contemporains les plus au courant de l’ensemble du dossier. Après avoir rédigé un récit sobre et lumineux de cette guerre de Géants, après avoir convoqué à la barre de nombreux témoins des événements, appartenant aux deux camps, il propose sa conclusion, à lire absolument, sous le titre : La Guerre de Vendée est terminée. Si la guerre de Vendée est terminée, si les témoins sont morts, si les querelles entre témoins n’ont plus d'enjeux immédiats, alors on peut se hasarder à en faire l'histoire. Il s'y essaie.

En février 1793, les paysans vendéens se révoltent contre la Convention. Attention ! Ce ne sont pas des inconditionnels de la Monarchie. Les Cahiers de Doléance qui sont partis à Paris en 1789 pointent un certain nombre d'injustices ou d’abus, qui ont lieu dans le Bas-Poitou comme ailleurs. Ce sont avant tout des gens qui ont compris la modernité politique avant les autres, qui ont pressenti, en tout cas, quelle inhumanité engendrait une société d'athées, hostile à la liberté de leur culte. C'est leur foi chrétienne qui a réagi d'abord, insiste Patrick Buisson, face aux prêtres assermentés pour défendre les réfractaires, refusant la constitution civile du clergé. La foi est bien l'origine, l'identité spirituelle est le nœud du problème; pour eux, au nom de la foi, représentée par le fameux Sacré Cœur qu'ils portent sur la poitrine, la légitimité de l’État est en cause, même si, c'est vrai, le détonateur du conflit est plus immédiat. Refusant la levée en masse de 300 000 hommes, les Vendéens se désintéressent des guerres idéologiques qui sont engagées par la République et ils refusent que l'État se mêle de leurs affaires. Ce refus est énoncé de manière inconsciente, absolument vivante, non préméditée : les paysans n’avaient pas perçu immédiatement la prodigieuse puissance de l’Autorité publique, parce que, dans leurs bocages, ils sont loin des centres urbains et de toute organisation étatique. La Guerre de Vendée est une révolte de la France périphérique contre les grands centres urbains et en particulier contre Paris et la « Nation » idéologique. L'analogie avec notre époque est tentante, il faut le reconnaître.

Mais il y a une autre idéologie, autrement plus terrible, avec laquelle l'analogie est tentante. Dans sa préface, Philippe de Villiers raconte que Soljénitsyne, venu aux Lucs sur Boulogne, l'Oradour vendéen, l'avait compris la Vendée est le premier territoire dans lequel a été programmé un génocide d'État. Patrick Buisson reprend les démonstrations déjà anciennes de Reynald Sécher, il s'appuie sur le livre de Jacques Villemain et dans un album tout public, il lâche sa bombe peut-on encore parler des valeurs de la République quand la République est née dans le sang d'un génocide ? Les textes sont encore plus têtus que les faits, qui peuvent s'évaporer dans les mémoires. Buisson cite les textes de Robespierre, de Barère, de Carnot et de Turreau. C'est accablant. Alors que la République vient d'écraser la révolte des Vendéens à Savenay, alors qu'il n'y a plus aucune nécessité militaire, juste au nom de l'idéologie, on décide d'exterminer les Vendéens, alors que la plupart d'entre eux ont mis bas les armes, simplement pour les punir, parce que cette « engeance », cette race doit disparaître du monde nouveau où la République est reine, après avoir bu le sang du roi.

Le Régime républicain peut-il se remettre d'un tel péché originel ? L'instabilité politique du XIXe siècle montre bien qu'en France même, l'horreur républicaine n’a convaincu personne à cette époque. Les souvenirs de la Terreur sont trop cuisants pour une majorité de Français. Ce n'est pas seulement en Vendée que de tels principes ont été appliqués. À Lyon, devenue « Ville affranchie » après la répression montagnarde, on a compté les cadavres par dizaines de milliers, alors qu'un certain Fouché était représentant en mission. Ces représentants, qui ont littéralement écumé la France au nom de la Convention, Jean-Joël Brégeon et Gérard Guicheteau les appellent « les tyrannosaures de la République. » Ils leur consacrent un livre qui montre que la logique jacobine a partout été la même et qu'il y a eu d'autres Vendées en France sous la Terreur. C'est en Vendée que le système de dépopulation a été le plus loin, de la manière la plus systématique et la plus durable. En Vendée, le crime contre l'humanité est avéré. Il est presque parfait. Jusqu'à ces fumigations exterminatrices expérimentées à Nantes par Carrier et qui annonce étrangement le zyklon B !

✍︎ Patrick Buisson, La grande histoire des guerres de Vendée, éd. Perrin, 276 pages richement illustrées, 29 €.

✍︎ Jean-Joël Brégeon et Gérard Guicheteau, Les tyrannosaures de la République, éd du Rocher 196 p., 18 €.

Joël Prieur monde&vie 30 novembre 2017 n°948

mardi 29 décembre 2020

L’ESCLAVAGE À TRAVERS LES ÂGES

Une histoire scientifique de l’esclavage.

En 2005, Olivier Pétré-Grenouilleau, professeur à l’université de Bretagne-Sud et auteur d’une somme sur la traite des Noirs (Les Traites négrières, Gallimard, 2004), est menacé d’une plainte de la part du collectif «Antillais, Guyanais et Réunionnais» pour « négation de crime contre l’humanité ». Quel tabou a-t-il violé pour être ainsi cloué au pilori sur la base de la loi Taubira de 2001 ? Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, ce spécialiste de l’esclavage a refusé d’assimiler la traite des Noirs à un génocide, expliquant que la condition des esclaves était terrible, mais que leurs maîtres ne cherchaient pas à les tuer, puisque « l’esclave était un bien qui avait une valeur marchande qu’on voulait faire travailler le plus possible ». Par conséquent la traite, poursuivait l’historien, n’avait pas pour but, contrairement à la Shoah, d’exterminer un peuple. Il faudra plusieurs mois de polémique et une pétition signée par des centaines d’historiens exaspérés par la multiplication et la dérive des lois mémorielles pour que la plainte soit retirée, laissant toutefois Olivier Pétré-Grenouilleau sous le choc d’une campagne diffamatoire, inspirée par l’idéologie la plus obtuse.

Aujourd’hui enseignant à Sciences-Po Paris et inspecteur général de l’Education nationale, l’universitaire s’attelle à une « histoire globale » de l’esclavage. Dans notre société, le terme, souligne-t-il, est devenu polysémique, si bien qu’il tend à désigner toute forme d’exploitation ou de négation de la valeur humaine, confusion qui est pour partie à l’origine de sa mésaventure d’il y a dix ans.

Ce livre, fruit de vingt ans de réflexion sur le sujet et prélude à une histoire mondiale des esclavages et à une histoire de l’abolitionnisme, forme donc, même si ce n’est pas son but premier, une réponse a posteriori aux détracteurs de l’auteur. L’esclavage, divers dans ses contextes et ses variétés, n’est pas un phénomène uniforme. Il a pour trait commun de transformer l’homme en un autre, utilisé comme une chose dont l’appartenance à la société humaine dépend de son maître. En se tenant au plus près des faits, en scientifique, Grenouilleau rend hommage à toutes les victimes. Sans se soucier du politiquement correct.

Jean Sévillia

Qu’est-ce que l’esclavage ?, d’Olivier Grenouilleau, Gallimard, 410 p., 23,50 €.

https://www.jeansevillia.com/2015/04/11/lesclavage-a-travers-les-ages/

lundi 28 décembre 2020

L'Europe retrouvée des Habsbourg de Vienne à Visegrád

Le centenaire de « l’affaire Sixte », qui faillit donner la paix à l’Europe déchirée, permet d'aborder la page critique de l’Histoire du Vieux continent que fut l’effondrement de l’Empire austro-hongrois. Mais l’âme de la double monarchie danubienne ne plane-t-elle pas, encore et toujours, sur cette Mitteleuropa ?

Il suffît de franchir la porte d'une église de Vienne pour apercevoir de petites brochures honorant la mémoire de Charles (1887-1922), dernier empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie. Son souvenir est encore vivace aujourd'hui : il a été béatifié en 2004 par Jean-Paul II.

Alors quoi, il resterait donc des traces de cet « empire défunt » ? Pourtant, l'Autriche-Hongrie (stricto sensu, il vaut mieux parler de « double monarchie danubienne ») a été rayée de la carte avec les traités de Saint-Germain et de Trianon (1919-1920). Dépecée, cette Europe centrale habsbourgeoise avait vécu, achevée par la logique moderne du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Une paix impossible

Terrible issue que ces traités de paix ! Car le jeune empereur Charles, monté sur les trônes autrichien et hongrois à la fin de l’année 1916, n'a jamais cessé de chercher la paix. Le cœur serré par les souffrances de ses peuples, ce chrétien fervent refuse l'engrenage de la violence industrielle et s’oppose aux horreurs aveugles de la guerre sous-marine allemande. Il y a précisément un siècle, en 1917 les efforts de l'empereur Charles faillirent aboutir. Le souverain est en contacts étroits avec deux officiers de l'armée belge Sixte et Xavier de Bourbon-Parme. Il faut dire que ces derniers ne sont autres que les beaux-frères de l'empereur, lui-même époux d'une princesse française : Zita de Bourbon-Parme. Charles en fera ses émissaires lors d'importantes réunions secrètes à Neuchâtel. Dans cette ville suisse, les deux hommes rencontrent des agents de l'Entente afin de discuter des modalités d'une paix séparée. Charles est prêt à d'importantes concessions territoriales (Serbie, Galicie) mais sa bonne volonté ne suffira pas à convaincre les alliés. L'empereur se heurte au mur idéologique des démocraties occidentales - et notamment de Clemenceau - pressées d'en finir avec cet Empire catholique, jugé archaïque et considéré unanimement comme une « prison des peuples ». L'affaire Sixte se soldera, hélas, par un échec.

Faute d'avoir pu obtenir la paix, c'est la défaite qui s'abattra sur la double monarchie. Déclaré persona non grata dans ses États, Charles doit s'exiler en Suisse. Désireux de reconquérir un trône qu'il avait juré à ses sujets de conserver, l'empereur fomente une reconquête de la Hongrie. Mais il s'y cassera les dents à deux reprises, se heurtant à la mauvaise volonté de son régent, l'amiral Horthy Bien que sa popularité soit demeurée forte en Hongrie, Charles doit à nouveau quitter ces Carpates qu'il aime tant. L'exil est à nouveau prononcé par la conférence des ambassadeurs alliés. Cette fois, il est plus lointain avec sa courageuse épouse Zita et ses enfants, Charles est relégué sur l'île de Madère, aux marges de l'Europe. Atteint d'une pneumonie, ce grand chrétien mourra dans le dénuement et dans la communion de l'Église sur les hauteurs de Funchal, le 1er avril 1922. C'est toujours là-bas, sur le trente-troisième parallèle, que repose sa dépouille. Au fond de l'église Nossa Senhora do Monte, son sobre tombeau est régulièrement fleuri de couronnes aux couleurs autrichiennes et hongroises.

Par-delà le siècle de 1914

La République autrichienne, la république démocratique de Hongrie, la République tchécoslovaque, l'État des Slovènes, Croates et Serbes, la Pologne et l'éphémère Ukraine occidentale sont nés sur les décombres de la double monarchie. Entité multinationale, l'empire « austro-hongrois » était cimenté par une puissante fidélité dynastique. Une fois ce ciment dissous, l'émergence des nationalités a rompu le fragile équilibre de la région, la transformant en poudrière (Balkans) et en réservoir de frustrations et de jalousies : à Trianon, la Hongrie perd les deux-tiers de son territoire. La vieille Europe perd, en son cœur, cette puissance-tampon capable d'absorber les velléités pangermanistes et les passions russes. C'est aussi un allié diplomatique clef du Saint-Siège qui s’envole, et ce alors que la voix pontificale avait eu toutes les peines du monde à se faire entendre à l'heure des orages d'acier. Le monde occidental, enfin, voit disparaître une puissance chrétienne originale, monarchique et tempérée, traditionnelle et ouverte à la fois. En 1919, les Alliés ont ouvert une plaie qui est à peine cicatrisée en ce début de XXI siècle.

L'Europe centrale n'a cessé de changer de visage depuis la chute des Habsbourg. Aux éphémères démocraties nationales ont succédé les totalitarismes athées, national-socialiste puis communiste. Le rideau de fer barrait de sa sinistre silhouette l'ancien territoire des empereurs d'Autriche et rois de Hongrie. Avec l'effondrement du Mur, c'est une nouvelle ère qui s'est ouverte pour la Mitteleuropa l'apprentissage de la liberté et le contact renouvelé avec l'Europe occidentale. Otto, fils de l'empereur Charles, a ainsi œuvré pour une Europe réunie autour du christianisme.

Pourtant, l'expérience récente a montré que, face à des politiques bruxelloises toujours plus agressives, centralisatrices et dissolvantes d'un point de vue identitaire, les nations d'Europe centrale ont su faire bloc. Ciblés par les oukazes de la Commission, les gouvernements conservateurs de Hongrie et de Pologne ont entrepris de mener une politique de résistance. Entraînant dans leur suite la Tchéquie et la Slovaquie, ces nations sont couramment connues sous l'appellation collective de « groupe de Visegrad » (Visegrad 4) en référence à la forteresse hongroise de Visegrad où, en 1991 s'étaient réunis les chefs d'État de ces pays d'Europe centrale. Groupe informel de discussion interétatique, le V4 a récemment fait parler de lui en s'opposant farouchement aux politiques européennes d'accueil de migrants. Il apparaît comme un pôle de résistance des « démocraties illibérales » (expression qu’affectionne Viktor Orbán, premier ministre hongrois) en Europe centrale.

Il semble que le succès de cette structure ait franchi les frontières hongroises ou polonaises. Ainsi Norbert Hofer, le malheureux candidat nationaliste autrichien, déclarait en 2016 au média francophone Visegrad Post son intention de se rapprocher du V4. Faut-il y voir la renaissance, sous une forme nouvelle, d'une entité politique conservatrice « habsbourgeoise » sur les rives du Danube et les pentes des Carpates ? Au même média, Hofer précisait que cet hypothétique rapprochement entre Vienne et Visegrad n'avait « rien à voir avec la nostalgie des Habsbourg ou le monarchisme ». Difficile, pourtant, d'attribuer au seul hasard le fait que les pôles majeurs du renouveau conservateur en Europe soient situés sur les terres de l'ancien empire habsbourgeois. D'une certaine manière, l'aigle bicéphale plane toujours sur ces contrées, y compris sur les nations qui durent leur indépendance à la chute de l'empereur Charles. Ironie de l'histoire si le château de Visegrad fut choisi pour accueillir les réunions diplomatiques des dirigeants de la Mitteleuropa, c'était en souvenir de l'entrevue, en 1335, des rois de Hongrie, de Bohème et de Pologne. Les trois souverains s'étaient rencontrés dans cette place forte afin d'établir une alliance. anti-Habsbourg !

L'aigle plane toujours

La mémoire habsbourgeoise est toujours vivace au cœur de l'Europe. Lorsqu’Otto de Habsbourg s'est éteint en 2011 : une vague de sympathie a uni les cœurs à Vienne et Budapest. Des six messes de requiem qui furent célébrées en l'honneur de l'archiduc défunt, retenons celles de Stephansdom (Vienne), du sanctuaire autrichien de Mariazell et de la basilique Saint-Étienne de Budapest. C'est d'ailleurs là, dans cette Hongrie que son père voulut tant reconquérir, que le cœur d'Otto repose aujourd'hui. En Hongrie encore, la « Profession de foi nationale » de la Constitution conservatrice de 2011 honore la « Sainte Couronne de Saint-Etienne » une couronne que Charles fut le dernier à porter, et qui symbolise encore aujourd'hui la souveraineté magyare. Justement, que pensent les descendants de la Maison de Habsbourg-Lorraine de cette Constitution qui fit tant couler d'encre ? Du bien, si l'on en croit les dires de Georges de Habsbourg, l'un des fils d'Otto. Vivant en Hongrie, Georges s est investi dans la vie publique magyare (ambassadeur puis président de la Croix Rouge hongroise). Et si les partis monarchistes hongrois sont lilliputiens, les politiques n'hésitent guère à clamer leur admiration de l'ancienne dynastie ce fut le cas, en 2016, de Zoltan Balog, le ministre des ressources humaines de Viktor Orbán.

Plus au nord, en Pologne, cette mémoire est plus distendue à l'époque de la double monarchie, le pays était morcelé entre Vienne, Berlin et Moscou. Il n'empêche, le prénom du plus illustre des Polonais du XXe siècle, Karol Wojtyla, lui a été donné en hommage à l’empereur Charles le père du futur Jean-Paul II avait combattu en 14-18 sous uniforme autrichien.

Cette Europe centrale a repris du poil de la bête. Il faut dire qu'elle dispose d'une puissante protectrice, Notre-Dame de Mariazell. Sanctuaire populaire de l'ère des Habsbourg, Mariazell attire encore aujourd'hui des pèlerins venus des quatre coins de l'ancien empire. La robe blanche de la Vierge est frappée de plusieurs blasons celui de l'Autriche bien sûr, mais aussi ceux de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovénie, de la Croatie. Ce sont les blasons de l'Europe résistante.

François La Choüe monde&vie 28 septembre 2017 n°945

Il a bien choisi le jour et l'heure : c'est au moment précis où le gouvernement de son pays se félicite, à tort ou à raison, d'avoir retrouvé sa pleine souveraineté, que le Britannique George Blake est allé rejoindre l'enfer des traîtres et des agents soviétiques de la guerre froide.

Il a bien choisi le jour et l'heure : c'est au moment précis où le gouvernement de son pays se félicite, à tort ou à raison, d'avoir retrouvé sa pleine souveraineté, que le Britannique George Blake est allé rejoindre l'enfer des traîtres et des agents soviétiques de la guerre froide.

Âgé de 98 ans, ce fonctionnaire du Foreign Office avait été condamné en 1961 à 42 années de prison pour espionnage au profit de l'URSS. Son cas, certes, n'était pas isolé : on se souvient, par exemple, des Cinq de Cambridge, un réseau de renseignement au profit de l'Est dont on a pu soupçonner que les ramifications se soient étendues au-delà, peut-être jusqu'à 17 affidés. Tous recrutés sur la base de leur appartenance au parti communiste. L'un d'entre eux, par exemple, le célèbre Kim Philby géra pendant des années les actions britanniques dans les Balkans, au proche orient, et à Chypre, attisant et envenimant [1] dans l'île un conflit qui déchire encore deux alliés de l'OTAN...

Le cas Blake était tellement pendable qu'il écopa de 3 fois la peine maximale prévue par la loi britannique, 14 ans.

S'il n'a pas rendu publique la confession de Blake, l'attorney général a tout de même cité les paroles de l'accusé : "Il n'y a pas un document officiel d'importance auquel j'avais accès qui n'ait été transmis à mon contact soviétique."

Ce triste sire a avoué avoir espionné continuellement pour l'URSS. au cours des 9 années précédentes. Lord Parker considérait que les informations ainsi livrées étaient d'une grande importance et qu'elles avaient "rendu complètement inutile une grande partie de l'effort de défense de notre pays"...

En octobre 1966, il était parvenu à s'évader, à l’aide d’une échelle en corde, et à déjouer toutes les polices. Il réussit à traverser le rideau de fer via l'Allemagne de l'Est et passe pour toujours de l'autre côté. Ayant rejoint Moscou, il y est resté jusqu'à la fin de ses jours, y compris après la chute du communisme. Serge Ivanov, porte-parole des services de renseignements extérieurs russes et même Vladimir Poutine rendent, aujourd'hui, hommage aux services qu'il a rendus à la "parité"militaire entre l'Est et l'Ouest.

Un bienfaiteur de l'humanité et de la paix en quelque sorte.

Au KGB, outre la révélation du tunnel qui permettait de passer sous le mur de Berlin, il a fourni les noms de centaines d’agents occidentaux. On ignore ce que les malheureux intéressés sont devenus.

Mais ceux qui auraient pu douter du caractère quasi-religieux du communisme évoqué dans notre précédente chronique[2] gagneront à découvrir la manière dont Blake lui-même définissait encore, au gré d'une conférence de presse de janvier 1991 son engagement d'alors :

"Pour moi, le communisme consistait à essayer de créer le Royaume de Dieu sur terre. Les communistes essayaient concrètement de faire ce que l’Église avait essayé d’obtenir par la prière (...) J’en ai conclu que je ne me battais pas du bon côté".

Ah le brave homme ! Quelque peu surpris, il découvrit sur place, sans remettre en cause son action, que le paradis soviétique n'en était pas un : "L’une des choses m’ayant le plus déçu, c’est que je pensais qu’un nouvel homme était né ici. J’ai vite compris que ce n’était pas le cas. Ce sont juste des gens normaux. Comme tout le monde, leur vie est dirigée par les mêmes passions humaines, la même cupidité et les mêmes ambitions".

Décevant n'est-ce pas ?

Et que dire de la misère pour le plus grand nombre et de l'oppression pour tous dans ce prétendu paradis ?

JG Malliarakis

[1] Dans cette affaire, les services anglais manipulés avaient inventé le problème de la minorité turque habitant dans l'île et monté de toutes pièces, sans qu'on ait jamais su dans quel but, un réseau terroriste turc appelé TNT.

[2] cf. L'Insolent du 25 décembre "Des idées chrétiennes devenues folles"

Pour un renouveau pascalien

Le pape François propose à la dérobée de canoniser Pascal. Il ne s'agit pas seulement de réparer un oubli, mais de proposer les clés d'un véritable renouveau de la pensée catholique. L'abbé de Tanoüarn, auteur d'un Parier avec Pascal, explique ce que peut changer la référence à Pascal

Parieriez-vous sur une béatification de Pascal, comme le pape François en a récemment émis l'idée dans un entretien avec le journaliste athée Eugenio Scalfari de La Repubblica ?

Avec Pascal, il faut parier ! Une telle béatification n'aurait en tout cas rien d'anecdotique. Il y a toutes les raisons pour qu'on en parle après trois siècles de soupçons officiels, de condamnations officieuses, et de mise à l'écart, dans la formation des futurs prêtres, voilà que l'on peut reparler de Pascal ?

Cette béatification pourrait apparaître comme le symbole du renouveau doctrinal que le pape François cherche à impulser dans l'Église. L'avez-vous remarqué, avec le pape François, il n'y a jamais de hasard et les petites phrases, qui paraissent lâchées à la dérobée, valent dans sa bouche de longues encycliques. Cette fois, François se contente de répondre à son interlocuteur, qui évoquait l'attrait de Pascal pour les pauvres et son désir d'aller mourir au milieu d'eux, à l'Hôtel-Dieu. Le pape note simplement : « Je pense moi aussi qu'il mérite la béatification. J'envisage de demander la procédure nécessaire et l'avis des organes du Vatican chargés de ces questions, en faisant part de ma conviction personnelle positive ». Tout est dit ! Et il ne s'agit pas d'un simple rêve non suivi d'effet. Le pape envisage immédiatement les moyens à mettre en œuvre pour parvenir au but. Quant à ce que vous dites de Scalfari, le fondateur de La Repubblica est, à 93 ans, une figure tutélaire de la gauche italienne. Le pape d'ailleurs au témoignage de ses proches ne lit que ce journal, mélange de Libération et du Monde. Mais c'est un drôle d'athée, cet Eugenio, littéralement fasciné par François. Ce que j'en dirais plutôt, c'est que c'est un fieffé libéral, qui n'est prêt à recevoir que des vérités relatives.

Vous parlez de « renouveau doctrinal impulsé par le pape François »...

Mettons de côté le pape si vous voulez, mais la référence nouvelle à Pascal peut être l'occasion d'un véritable renouveau de la pensée catholique aujourd'hui, renouveau aperçu déjà, au temps du Concile, par deux grands théologiens jésuites, devenus cardinaux le cardinal Daniélou et le cardinal de Lubac. Il s'agit de développer un discours plus existentiel, moins purement métaphysique, qui s’adresse aux hommes, non pas à partir de théories et de concepts admirablement construits, mais qui prenne chacun dans l'expérience spirituelle qui est la sienne, en le faisant réfléchir sur le sens de sa vie et sur l'urgence du salut. Pascal est un génie concret, un génie bricoleur qui invente la première brouette pour les jardins de Port-Royal, un génie entrepreneur, qui invente à Paris les premières lignes de transport en commun (1662) ce qu'il appelait les carrosses à cinq sols. Si, à 16 ans, il met au point la fameuse pascaline, première machine à calculer, c'est pour aider son père à collecter les impôts royaux dans la bonne ville de Rouen. En théologie, de même, que ce soit à travers le fameux Pari, que ce soit à propos de la doctrine de la grâce, parfaitement établie dans la 18e provinciale, Pascal fait appel à notre expérience du divin, seule irréfutable et vraiment évidente pour nous-mêmes. C’est cela la révolution théologique pascalienne : s’adresser à tous et à chacun à partir de l’expérience que l’on a du bien, du mal, du péché, de la grâce et de Dieu finalement… Je suggère aux chrétiens qui me lisent de faire des Pensées de Pascal leur livre de chevet. Une pensée, ce n’est pas long. Et souvent cela fait voir la vie autrement.

Quels seraient les fondements (ou les raisons) d'une telle béatification ? La vie de Pascal a-t-elle été à la hauteur de sa(es) pensée(s) ?

Les Pensées de Pascal sont le plus souvent comme des éclats de sa vie. Vivant dans l'attente d'une mort prochaine, tant il était souvent malade (Lucien Jerphagnon pense à un cancer de l'estomac d'après les symptômes parvenus à notre connaissance), il se refuse à la passion amoureuse : il refuse même qu’on s’attache à lui car « l'objet de cet attachement mourra ». Pourtant, comme l'écrit André Comte-Sponville, « l'amour fut la grande affaire de la vie de Pascal ». Dans la petite vie qu’écrivit sa sœur Gilberte, on trouve cette description vraiment chrétienne : « Il avait une extrême tendresse pour ses amis et pour ceux qu'il croyait être à Dieu. Et l'on peut dire que si jamais personne n’a été plus digne d'être aimé, personne n’a jamais mieux su aimer et ne l'a jamais mieux pratiqué que lui. » Cet amour ardent, qui est avant tout recherche de Dieu, cela ne suffit-il pas pour faire un saint ? Au fur et à mesure que les années passent (Pascal meurt à 39 ans), l'auteur des Pensées ne vit plus que pour Dieu, dont il a entrevu l'amour infini, ce jour mémorable du 23 octobre 1653 qu'il décrivit sur un papier que l'on retrouva collé à sa veste après sa mort : « Joie, joie, pleurs de joie ». Peu de temps avant sa mort, il décida de se séparer de sa bibliothèque, ne gardant que « son saint Augustin » et la Bible. Avant la fin, il fit appeler le Père Paul Beurrier, génovéfain, curé de Saint-Etienne du Mont sa paroisse. Ce dernier prit sur lui de confesser et d'absoudre ce janséniste célèbre, en disant simplement : « Il s'est confessé comme un enfant ».

On ne peut évoquer une telle éventualité sans parler du jansénisme. Peut-on en « nettoyer » la mémoire de Biaise Pascal ?

La condamnation des cinq propositions tirées de manière non littérale du grand ouvrage de Jansenius, l'Augustinus, connut bien des déboires. Arnaud et Nicole (contre Pascal) finassèrent en disant qu'ils acceptaient les termes de la condamnation, mais que les propositions condamnées ne se trouvaient pas dans Jansenius (distinction célèbre entre le droit et le fait). Il faut ajouter que le pape Innocent XI, en 1679, condamna le laxisme jésuite. Comme souvent, Rome donnait tort aux deux partis, avant d'entériner, au siècle suivant, la disparition des jésuites, programmer au Portugal par le Marquis de Pombal et reprise en France par Louis XV. Quant à Pascal, il y eut en 1621 une entrevue célèbre entre lui et son compatriote le juriste Domat d'une part et de l'autre Arnaud et Nicole. Pascal se met en colère contre les chefs du Parti qu'il avait si bien servi en écrivant les Provinciales. Deux pensées définissent bien son désaccord : « Jamais les saints ne se sont tus ». Pascal, lecteur des pères du jansénisme, Saint-Cyran et Jansenius, n'a pas pu supporter les finasseries juridiques d'Antoine Arnaud. Il écrit aussi à propos de ses anciens amis : « Ils ont préféré Port-Royal à la vérité ». En fait Pascal a compris la modernité chrétienne et il conteste violemment sa tyrannie de la Pastorale c'est cela qu'il condamne dans Les Provinciales, d'une manière qui rappelle la polémique anti Vatican II. Était-il vraiment hérétique ? Il a lui-même défini l'hérésie : « Ce n'est pas le contraire de la vérité mais l'oubli de la vérité contraire ». Pour lui, les jésuites et les jansénistes représentent deux vérités contraires, celle de la liberté et celle de la grâce, et ces deux vérités, il importe de les joindre. Sans les jansénistes les jésuites mentent. Quant aux jansénistes, sans les jésuites, écrit-il, ils mentent plus. Cette pensée a surpris beaucoup d'interprètes, elle place Pascal au cœur de l'orthodoxie catholique.

Malgré tout, ses Provinciales ont été mises à l'Index, et y sont demeurées...

Mais la version latine, traduite par Guillaume Wendrock (c'est-à-dire, sous pseudonyme, l'un des chefs du Parti janséniste Pierre Nicole n’a jamais été comprise dans la condamnation romaine. Façon, pour le Saint-Office, de dire que Les Provinciales pouvaient être utiles au grand public cultivé, celui qui lisait le latin.

Il ne suffît pas d'être saint pour être canonisé. Il faut être proposé en exemple au peuple de Dieu. Quel exemple peut être Pascal ? Pour qui ?

Pascal est un saint laïc, qui vit plusieurs conversions. Par son père, scientifique reconnu, il fréquente le milieu des « libertins » : Le Pailleur, Méré ou Mitton. Il témoigne auprès d'eux de sa foi catholique ardente. Le fameux texte du Pari, synthèse de la théologie naturelle de Pascal, a été écrit pour eux et sans cesse corrigé par son auteur. Pascal est foncièrement tourné vers les autres, soucieux de leur salut. Sa clairvoyance sur son époque et sur la modernité qui s'impose est admirable. Il n'a jamais lu Spinoza, mais y répond par avance et offre une apologétique antirationaliste. Pascal pour disposer au christianisme. Quant à ses efforts personnels, ils ne nous sont pas connus, mais s'il écrit le discours sur le bon usage des maladies, c'est que toute sa vie il s'est trouvé devant ce défi que faire de mon mal ? L’offrande silencieuse, réponse à l'angoissante question du mal, Pascal l'a apprise de celui dont il a écrit : « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde ».

✍︎ Parier avec Pascal, Cerf, 2012, 28 €.

Propos recueillis par Hugues Dalric monde&vie 6 avril 2017 n°938

Le Samedi Politique avec Henri Guaino – De Gaulle : le nom de tout ce qui nous manque ?

Depuis près d’un an, la France vit une crise sanitaire inédite qui agit comme révélatrice de nombreux autres maux préexistants. Dans cette période d’effondrements, l’autorité a peu à peu laissé place à l’autoritarisme, la légitimité a été remplacée par la légalité, l’unité de la France s’évince au profit d’un communautarisme propice aux dérives.

Pour Henri Guaino, ancien conseiller spécial du président Sarkozy, nombreux sont les politiques à vouloir s’inscrire dans la lignée du général De Gaulle alors même que ce dernier demi-siècle a souvent été consacré à détruire l’idée de l’Etat et de la Nation du fondateur de la Vème République.

De Gaulle n’a pas eu de remplaçant et pour Henri Guaino, c’est le nom de tout ce qui nous manque.

dimanche 27 décembre 2020

Préface du traducteur à “Religiosité indo-européenne” de H. F. K. Günther 3/3

Revenu à Fribourg pendant la guerre, il quitte une nouvelle fois sa ville natale quand son institut est détruit et se fixe à Weimar. Lorsque les Américains pénètrent dans la ville, le savant et son épouse sont réquisitionnés un jour par semaine pour travailler au déblaiement du camp de Buchenwald. Quand les troupes US abandonnent la région pour la céder aux Russes, Günther et sa famille retournent à Fribourg, où l'attendent et l'arrêtent des militaires français. L'anthropologue, oublié, restera 3 ans dans un camp d'internement.

Les officiers de la Sûreté le traitent avec amabilité, écrira-t-il, et la “chambre de dénazification” ne retient aucune charge contre lui, estimant qu'il s'est contenté de fréquenter les milieux scientifiques internationaux et n'a jamais fait profession d'antisémitisme. Polac, Billig et Souchon, eux, sont plus zélés que la chambre de dénazification… S'ils avaient été citoyens ouest-allemands, ils auraient dû répondre devant les tribunaux de leurs diffamations, sans objet puisque seule compte la décision de la chambre de dénazification — contrôlée par la France de surcroît puisque Fribourg est en zone d'occupation française — qui a statué en bonne et due forme sur la chose à juger et décidé qu'il y avait non-lieu.

Günther se remit aussitôt au travail et dès 1951, recommence à faire paraître articles et essais. En 1952, paraît chez Payot une traduction française de son ouvrage sur le mariage : Le Mariage, ses formes, son origine. En 1953, il devient membre correspondant de l'American Society of Human Genetics. En 1956 et 1957, paraissent 2 ouvrages particulièrement intéressants : Lebensgeschichte des Hellenischen Volkes et Lebensgeschichte des Römischen Volkes (Histoire biologique du peuple grec et Histoire biologique du peuple romain), tous 2 repris de travaux antérieurs, commencés en 1929.

En 1963, paraît la 6ème édition, revue et corrigée, de Frömmigkeit nordischer Artung. Cette 6ème édition, avec l'édition anglaise plus complète de 1967 (Religious attitudes of the Indo-Europeans, Clair Press, London, 1967), a servi de base à cette version française de Frömmigkeit nordischer Artung, dont le titre est dérivé de celui d'une édition italienne : Religiosita indoeuropea. Le texte de Frömmigkeit… est une exploration du mental indo-européen à la lumière des textes classiques de l'antiquité gréco-romaine ainsi que de certains passages de l'Edda et de poésies de l'ère romantique allemande. Avec les travaux d'un Benveniste ou d'un Dumézil, ce livre apparaîtra dépassé voire sommaire. Sa lecture demeure néanmoins indispensable, surtout pour les sources qu'il mentionne et parce qu'il est en quelque sorte un des modestes mais incontournables chaînons dans la longue quête intellectuelle, philologique, de l'indo-européanité, entreprise depuis les premières intuitions des humanistes de la Renaissance et les pionniers de la linguistique comparée.

Après la mort de sa femme en 1966, Günther vit encore plus retiré qu'auparavant. Pendant l'hiver 1967-1968, il met péniblement en ordre — ses forces physiques l'abandonnent — ses notes personnelles de l'époque nationale-socialiste. Il en sort un livre : Mein Eindruck von Adolf Hitler (L'impression que me fit Adolf Hitler). On perçoit dans ce recueil les raisons de la réticence de Günther à l'égard du régime nazi et on découvre aussi son tempérament peu sociable, hostile à tout militantisme et à tout collectivisme comportemental.

S'il fut, malgré lui, un anthropologue apprécié du régime, choyé par quelques personnalités comme Darré ou Rosenberg, Günther fut toujours incapable de s'enthousiasmer pour la politique et, secrètement, au fond de son cœur, rejetait toute forme de collectivisme. Pour ce romantique de la race nordique, les collectivismes communiste ou national-socialiste sont des “asiatismes”. L'option personnelle de Günther le rapproche davantage d'un Wittfogel, théoricien du “despotisme oriental” et inspirateur de Rudi Dutschke.

L'idéal social de Günther, c'est celui d'un paysannat libre, sans État, apolitique, centré sur le clan cimenté par les liens de consanguinité. En Scandinavie, dans certains villages de Westphalie et du Schleswig-Holstein, dans le Nord-Ouest des États-Unis où se sont fixés de nombreux paysans norvégiens et suédois, un tel paysannat existait et subsiste encore très timidement. Cet idéal n'a jamais pu être concrétisé sous le IIIe Reich.

Mein Eindruck von Adolf Hitler (4) est, en dernière instance, un réquisitoire terrible contre le régime, dressé par quelqu'un qui l'a vécu de très près. Ce document témoigne d'abord, rétrospectivement, de la malhonnêteté profonde des pseudo-historiens français qui font de Günther l'anthropologue officiel de la NSDAP et, ensuite, de la méchanceté gratuite et irresponsable des quelques larrons qui se produisent régulièrement sur les plateaux de télévision pour “criminaliser” les idéologies, les pensées, les travaux scientifiques qui ont l'heur de déplaire aux prêtres de l'ordre moral occidental…

Épuisé par l'âge et la maladie, Günther meurt le 25 septembre 1968 à Fribourg. La veille de sa mort, il écrivait à Tennyson qu'il souhaitait se retirer dans une maison de repos car il ne ressentait plus aucune joie et n'aspirait plus qu'au calme.

►Robert Steuckers (Bruxelles, sept. 1987).

◘ Notes :

• (1) Michael Billig, L'internationale raciste : De la psychologie à la science des races, Maspero, 1981.

• (2) Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland, 1920-1940, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1971. La présente introduction tire la plupart de ses éléments de cet ouvrage universitaire sérieux.

• (3) Cf. Hans F. K. Günther, Die Nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens, Verlag Hohe Warte, Pähl, 1982 (réédition).

• (4) Hans F. K. Günther, Mein Eindruck von Adolf Hitler, Franz v. Bebenburg, Pähl, 1969.

◘ Bibliographie

♦ Œuvres de Hans Günther en français

- Le Mariage, ses formes, son origine, Payot, 1952 (épuisé)

- Religiosité indo-européenne, Pardès, 1987 (épuisé) [rééd. Lore, 2013]

- Platon eugéniste et vitaliste, Pardès, 1987 (épuisé)

- Mon témoignage sur Adolf Hitler, Pardès, 1990

- Les Peuples de l'Europe, Le Lore, 2006

- Le déclin du talent en Europe, Le Lore, 2009

- La Race nordique chez les Indo-européens d'Asie, L'Homme libre, 2006

- Ouvrages en allemand et en anglais

♦ Études

- « L’étrange et inquiétant Platon de Hans F.K. Günther », F.-X. Ajavon, in Laval Théologique et philosophique, Univ. de Laval, 2006, vol. 62/2, p. 267-284

- « Le nordisme de Günther », Jean Mabire, in Historia HS n°20, 1971, p. 64-65

- La quête de la race : Une anthropologie du nazisme, É. Conte & C. Essner, Hachette, 1995 (cf. aussi « Épouser un héros mort », É. Conte, Terrain n°31, 1998)

- "Ceci est ton sang", ou l’anthropologie nationale-socialiste entre mysticisme et sciences aryennes, thèse d'A. Quinchon-Caudal, Paris IV, 2005

http://www.archiveseroe.eu/gunther-a48739504

Préface du traducteur à “Religiosité indo-européenne” de H. F. K. Günther 2/3

Frick et Gerstenhauer circonviennent ces réticences en créant une chaire “d'anthropologie sociale”, attribuée immédiatement à Günther. Ce “putsch” national-socialiste, que Günther, bien que principal intéressé, n'a suivi que de loin, finit par réussir parce qu'une chaire d'anthropologie sociale constituait une nouveauté indispensable et parce que Günther, en fin de compte, avait amplement prouvé qu'il maîtrisait cette discipline moderne. La seule réticence restante était d'ordre juridique : les adversaires des nazis jugeaient que Frick posait là un précédent, risquant de sanctionner, ultérieurement, toutes interventions intempestives du politique dans le fonctionnement de l'université.

Le 15 novembre 1930, Günther prononce son discours inaugural seul, sans la présence du recteur et du doyen de sa faculté. Mais bien en présence de Hitler, qui vint personnellement féliciter le nouveau professeur, qui ne s'attendait pas du tout à cela… Hitler prenait sans doute la nomination de Günther comme prétexte pour être présent à l'université lors d'une séance publique et pour encourager ses compagnons de route à intervenir dans les nominations, comme l'avaient fait Frick et Gerstenhauer.

En 1933, quand Hitler et ses partisans accèdent au pouvoir, 2 adversaires de Günther sont destitués voire emprisonnés, sans doute pour avoir milité dans des formations hostiles à la NSDAP victorieuse. Rosenberg fait accorder à Günther le “Prix de science de la NSDAP” en 1935. En 1936, Günther reçoit une distinction honorifique moins compromettante : la “Plaquette Rudolf Virchow de la Société berlinoise d'Ethnologie, d'Anthropologie et de Proto-histoire”, dirigée par Eugen Fischer. En 1937, il entre dans le comité directeur de la Société Allemande de Philosophie. Pour son 50ème anniversaire, le 16 février 1941, il reçoit la “Médaille Gœthe d'Art et de Science” et, ce qui est cette fois nettement compromettant, l'insigne d'or du parti.

En 1932, Günther publie un ouvrage très intéressant sur la présence d'éléments raciaux nordiques chez les Indo-Européens d'Asie (Indo-iraniens, Beloutches, Afghans, Perses, Tadjiks, Galtchas, Sakkas, Tokhariens et Arméniens). Günther décèle de cette façon la voie des migrations indo-européennes, amorcées vers -1600 avant notre ère et repère les noyaux de peuplement encore fortement marqués par ce mouvement de population (3).

En 1935, paraît un autre livre important de Günther, Herkunft und Rassengeschichte der Germanen. Par la suite, jusqu'en 1956, Günther se préoccupera essentiellement d'hérédité, de sociologie rurale, etc., tous thèmes difficilement politisables. Malgré cet engouement du régime pour sa personne, Günther demeure en retrait et ne fait pas valoir sa position pour acquérir davantage d'honneurs ou d'influence. Hans-Jürgen Lutzhöft estime que cette discrétion, finalement admirable, est le résultat des dispositions psychiques, du tempérament de Günther lui-même. Il n'aimait guère les contacts, était timide et solitaire. Par dessus tout, il appréciait la solitude dans la campagne et avait en horreur la fébrilité militante des organisations de masse.

Comme le montre bien Frömmigkeit nordischer Artung (1934, 6e éd. : 1963), Günther détestait le “byzantinisme” et le fanatisme. En 1941, en pleine guerre, Günther fait l'apologie d'un sentiment : celui de la “propension à la conciliation”, fruit, dans le chef de l'individu, d'une fidélité inébranlable à ses principes et d'une tolérance largement ouverte à l'égard des convictions d'autrui ; pour Günther, véritablement “nordique”, donc exemplaire selon les critères de sa mythologie, était l'adage : « You happen to think that way ; allright ! I happen to think this way » (Vous pensez de cette façon ? Fort bien ! Moi, je pense de cette autre façon). Nostalgique de la Scandinavie, Günther — dit Lutzhöft — a souvent songé à émigrer ; mais, une telle aventure l'aurait privé, lui et sa famille, de bien des avantages matériels…

Le cours des événements a fait réfléchir Günther et a renforcé son attitude réservée à l'endroit du régime. Entre l'idéologie officiellement proclamée et la pratique politique réelle de l'État national-socialiste, l'observateur détaché que voulait être Günther constate des différences flagrantes. Ce scepticisme croissant apparaît clairement dans le manuscrit qu'il prévoyait de faire paraître en 1944. Ce livre, intitulé Die Unehelichen in erbkundlicher Betrachtung (Les enfants illégitimes vus sous l'angle des notions d'hérédité) fut en dernière instance interdit par les autorités nationales-socialistes, surtout à l'instigation de Goebbels et de Bormann. Pourquoi ? Günther, personnellement, ne reçut jamais aucune explication quant à cette interdiction, surprenante lorsqu'on sait que l'anthropologue détenait l'insigne d'or du parti.

Lutzhöft donne quelques explications intéressantes, qui, approfondies, vérifiées sur base de documents et de témoignages, permettraient d'élucider davantage encore la nature du régime national-socialiste, encore très peu connu dans son essence, malgré les masses de livres qui lui ont été consacrées. La raison majeure de l'interdiction réside dans le contenu du manuscrit, qui défend la monogamie et la famille traditionnelle, institutions qu'apparemment la dernière garde de Hitler, dont Bormann, souhaitait supprimer. Pour Günther, la famille traditionnelle monogame doit être maintenue telle quelle sinon le peuple allemand “risque de dégénérer”. L'urbanisation croissante du peuple allemand a entraîné, pense Günther, un déclin du patrimoine génétique germanique, de telle sorte qu'un bon tiers de la nation pouvait être qualifié de “génétiquement inférieur”. Sur le plan de la propagande, un tel bilan s'avère négatif car il autorise tous les pessimismes et contredit l'image d'une “race des seigneurs”.

Pour Günther, une politique raciale ne doit pas être quantitative ; elle ne doit pas viser à l'accroissement quantitatif de la population mais à son amélioration qualitative. Günther s'insurge dès lors contre la politique sociale du IIIe Reich, qui distribue des allocations familiales de façon égalitaire, sans opérer la moindre sélection entre familles génétiquement valables et familles génétiquement inintéressantes. Ensuite, il critique sévèrement l'attribution d'allocations aux filles-mères parce qu'une telle politique risquerait de faire augmenter indûment les naissances illégitimes et de détruire, à plus ou moins courte échéance, l'institution du mariage.

Günther avait eu vent des projets d'établissement de la polygamie (conçus par Himmler et les époux Bormann) afin de combler le déficit des naissances et l'affaiblissement biologique dus à la guerre. Le trop-plein de femmes que l'Allemagne allait inévitablement connaître après les hostilités constituait un problème grave devant être résolu au profit exclusif des combattants rescapés de l'épopée hitlérienne. Bormann envisageait une institution polygamique prévoyant une femme principale et des femmes secondaires ou “amantes légales”, toutes destinées à concevoir des enfants, de façon à ce que les Germains demeurent majoritaires en Europe. Pour Günther, ce système ne pourrait fonctionner harmonieusement.

Les “amantes légales”, souvent sexuellement attrayantes, fantaisistes, gaies, auraient monopolisé l'attention de leurs mâles au détriment des femmes principales, plus soucieuses, en théorie, de leurs devoirs de mères. En conséquence, pense Günther, les femmes sexuellement fougueuses, qui ne sont pas nécessairement valables génétiquement (Günther, en tout cas, ne le croit pas), verraient leurs chances augmenter au détriment de la race, tandis que les femmes plus posées, génétiquement précieuses, risquent d'être délaissées, ce qui jouerait également au détriment de la race. Pire, ce système ne provoquerait même pas, dit Günther, l'accroissement quantitatif de la population, pour lequel il a été conçu. La polygamie, l'histoire l'enseigne, produit moins d'enfants que la monogamie. L'opposition de Günther au régime est évidente dans cette querelle relative à la politique sociale du IIIe Reich ; il adopte une position résolument conservatrice devant la dérive polygamiste, provoquée par la guerre et la crainte d'être une nation dirigeante numériquement plus faible que les peuples dirigés, notamment les Slaves.

À suivre

Passé-Présent n°290 : L’audacieux Cecil Rhodes

La naissance du Parti communiste français

Philippe Conrad remonte aux années qui précédèrent la scission de la SFIO (parti politique créé en 1905 par Jean Jaurès) qui donna lieu à la naissance du Parti communiste français le 30/12/1920, à l’issue du Congrès de Tours. L’attitude à adopter vis à vis de la révolution russe, la contestation par les pacifistes de l’Union sacrée, la répression des grévistes de la CGT comptèrent parmi les événements qui fractionnèrent les responsables de la gauche française. Aux fidèles de la SFIO s’opposa une majorité de congressistes qui fit allégeance au pouvoir bolchévique moscoutaire.

L’audacieux Cecil Rhodes

C’est à un ambitieux affairiste, autodidacte de génie, que s’intéresse aujourd’hui Philippe Conrad en nous retraçant le parcours de Cecil Rhodes (1853-1902) grand bâtisseur, esprit universel, parvenu à une aisance financière lui permettant d’exploiter le potentiel économique de l’Afrique australe. Député dès 1881 (mandat qu’il conservera toute sa vie), premier ministre de la colonie du Cap, il réalisera l’implantation britannique en Afrique du Sud.

https://www.tvlibertes.com/passe-present-n290-laudacieux-cecil-rhodes

Préface du traducteur à “Religiosité indo-européenne” de H. F. K. Günther 1/3

Qui fut Günther ? Hans Friedrich Karl Günther est né le 16 février 1891 à Fribourg en Brisgau, ville où il vécut sa jeunesse. Il y fréquenta l'université et, après un séjour d'études à Paris, acquit les diplômes qui sanctionnaient ses connaissances en linguistique comparée et en philologie germanique. La formation de Günther est donc celle d'un philologue, non celle d'un anthropologue. Quand éclate la guerre de 1914, Günther se porte volontaire mais, atteint d'un rhumatisme des articulations pendant son instruction, il est renvoyé chez lui et jugé inapte au service actif. Il servira ultérieurement le Reich dans la Croix-Rouge. La guerre finie, il enseigne à Dresde et à Fribourg.

Son premier ouvrage paraît en 1920 et s'intitule Ritter, Tod und Teufel : Der heldische Gedanke (Le chevalier, la mort et le diable : L'idée héroïque), conjointement à une pièce de théâtre, d'inspiration nationaliste, faustienne, païenne et romantique, Hans Baldenwegs Aufbruch : Ein deutsches Spiel in vier Auftritten (Le départ de Hans Baldenweg : Pièce allemande en 4 actes). Le destin de Günther venait d'être scellé. Non par le contenu intellectuel de ces 2 travaux, mais par la personnalité de son éditeur munichois, Julius Friedrich Lehmann, enthousiasmé par Ritter, Tod und Teufel.

Cet éditeur connu avait repéré des qualités innées d'anthropologue chez son jeune protégé. Günther, avait remarqué Lehmann, repérait tout de suite, avec justesse, les caractéristiques raciales des individus qu'il rencontrait au hasard, dans les rues ou sur les chemins de campagne. Il était dès lors l'homme que cherchait Lehmann, pour écrire un précis de “raciologie” vulgarisé, accessible au grand public, commercialisable à grande échelle. Malgré l'avis défavorable d'un professeur d'anthropologie de l'université, Lehmann décide de payer Günther pendant 2 ans, afin d'achever, à l'abri du besoin, sa “raciologie”. En juillet 1922, Rassenkunde des deutschen Volkes sort de presse. Plusieurs éditions se succéderont jusqu'en 1942 et 124.000 exemplaires du livre trouveront acquéreurs. En 1929, paraît une édition abrégée, Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, rapidement surnommée Volksgünther, qui sera, elle, tirée à 295.000 exemplaires.

Auteur d'un ouvrage scientifique de référence sur “l'idée nordique” en Allemagne (2), Hans-Jürgen Lutzhöft explique les raisons qui ont fait le succès de ces 2 manuels :

◊ 1) En reprenant les classifications des races, dressées par les anthropologues anglo-saxons Beddoe et Ripley, Günther analysait la population allemande et repérait les mixages dont elle était le résultat. C'était la première fois qu'un livre aussi didactique sur la question paraissait en Allemagne. Günther faisait dès lors figure de pionnier.

◊ 2) Didactique, Günther initiait ses lecteurs, avec une remarquable clarté, aux arcanes et aux concepts fondamentaux de l'anthropologie biologique. Le lecteur moyen acquérait, avec ce livre, un texte “initiatique” pratique, concret et instructif.

◊ 3) Les 2 ouvrages étaient richement illustrés, ce qui ôtait toute abstraction ennuyeuse aux descriptions des phénotypes raciaux (physionomies, corpulences, formes des crânes, couleur des cheveux et des yeux, etc.).

◊ 4) Le style du livre était précis, clair, compréhensible, convaincant.

◊ 5) La simplicité des démonstrations encourageait la lecture.

◊ 6) Günther ne sombrait dans aucune polémique gratuite. Certes, sa race “favorite” était la race nordique mais jamais il ne médisait des autres races européennes. Cette absence de propos médisants, inhabituelle dans les vulgarisations anthropologiques de l'époque, accordait à Günther un public nettement plus large que celui des petites sectes nordicomanes.

◊ 7) Vulgarisation qui n'avait pas la prétention d'être autre chose, la Rassenkunde possédait un niveau scientifique réel et incontestable, malgré les lacunes que pouvaient repérer les spécialistes autorisés des universités. Pour l'anthropologue Eugen Fischer, le plus renommé dans sa profession pendant l'entre-deux-guerres allemand, la lecture de la Rassenkunde était impérative pour le débutant et même pour le professionnel qui voulait acquérir une souplesse didactique dans sa branche.

Le succès incroyable et inattendu de la Rassenkunde permet à Günther d'envisager la vie d'un écrivain libre. Il suit les cours de l'anthropologue Theodor Mollison (1874-1952) à Breslau et rencontre à Dresde celle qui deviendra bien vite son épouse, la jeune musicologue norvégienne Maggen Blom. En 1923, il suit la jeune fille à Skien, sa ville natale, dans le Telemark norvégien, et l'épouse en juillet. Deux filles naîtront de cette union, Ingrid et Sigrun. Les Günther resteront 2 ans à Skien, puis se fixeront à Uppsala en Suède, où se trouve l'Institut d'État suédois de biologie raciale. Il travaillera là avec les anthropologues Lundborg et Nordenstreng. En 1927, la famille va habiter dans l'île de Lidingö près de Stockholm.

Les années scandinaves de Günther sont indubitablement les plus heureuses de sa vie. Son âme de solitaire trouve un profond apaisement en parcourant les forêts et les montagnes peu peuplées de Norvège et de Suède. Il décline plusieurs invitations à revenir en Allemagne. En 1929, pourtant, quand le Reich est frappé durement par la crise économique, les ventes de la Rassenkunde baissent sensiblement, ce qui oblige Günther à abandonner sa vie de chercheur libre. Son ami Hartnacke use de son influence pour lui donner, à Dresde, un emploi de professeur de Gymnasium à temps partiel.

C'est à ce moment que des militants nationaux-socialistes ou nationalistes commencent à s'intéresser à lui. Darré estime que la Rassenkunde a donné une impulsion déterminante au “mouvement nordique”. Ludendorff en chante les louanges. Rosenberg, lui, avait déjà, dans le Völkischer Beobachter du 7 mai 1925, réclamé la présence d'un homme du format de Günther à la Deutsche Akademie. Ce sera finalement Wilhelm Frick, ministre national-socialiste de l'intérieur et de l'éducation populaire du Land de Thuringe, qui, avec l'appui de Max Robert Gerstenhauer, Président thuringien de la Wirtschaftspartei (Parti de l'Économie), bientôt alliée au NSDAP, déploiera une redoutable énergie pour donner à Günther, apolitique et simplement ami du responsable national-socialiste Paul Schultze-Naumburg, une chaire de professeur à l'université d'Iéna. Le corps académique résiste, arguant que Günther, diplômé en philologie, n'a pas la formation nécessaire pour accéder à un poste de professeur d'anthropologie, de raciologie ou d'hygiène raciale (Rassenhygiene).

À suivre