Dans les spectacles historiques, les films ou dans les romans, ils font rêver toutes les générations. Mais qui étaient vraiment les chevaliers ? Depuis une vingtaine d’années, les historiens ont beaucoup travaillé sur la question. Révisant nombre d’idées reçues.

Cet été, comme tous les ans, « la Légende des chevaliers », spectacle joué dans le cadre des Médiévales de Provins, fait le plein de spectateurs, tout comme « les Chevaliers de la Table ronde » et « Le Secret de la lance » au Puy du Fou ou « le Tournoi de chevalerie » de Sedan. Dans les familles, on reverra en DVD Excalibur de John Boorman (1981) ou Kingdom of Heaven de Ridley Scott (2005), ce qui n’empêchera pas l’aïeule de se remémorer Les Aventures de Robin des Bois (1938), film dans lequel Errol Flynn était si beau… Les plus jeunes préféreront Kaamelott, d’Alexandre Astier (2005), série dont l’esprit rappellera à leurs parents Monty Python, Sacré Graal, de Terry Gilliam, chef d’œuvre satirique de leur jeunesse (1975). Pour ceux pour qui ne jurent que par un bon livre, Lancelot du Lac, Perceval ou Ivanhoé sont des romans qui traversent les générations.

Inusable chevalerie : cinq ou six siècles après sa disparition, elle fait toujours rêver. Elle occupe aussi les historiens. Depuis une vingtaine d’années, les travaux se multiplient à son sujet, révisant nombre d’idées reçues, à commencer par les plus répandues. Qui sait, par exemple, que les chevaliers du Moyen Age n’étaient pas toujours des nobles ? Pour comprendre cette institution qui a tant marqué l’imaginaire européen, il faut remonter aux origines.

Avant l’an mil, les termes latins milites et militia, traduits ultérieurement par « chevaliers » et « chevalerie », désignent les soldats et le service armé qu’ils exercent. La cavalerie, alors, n’existe pas en tant que corps : les cavaliers sont en réalité des fantassins qui se déplacent à cheval et descendent de leur monture sur le champ de bataille. C’est au XIe siècle que l’art du combat à cheval, qui avait existé dans l’Antiquité, est redécouvert en Occident, en recourant à une race équine robuste, vraisemblablement venue d’Asie au VIIe siècle. Les premiers chevaliers sont donc des cavaliers d’élite qui se mettent au service des princes et des seigneurs féodaux qui les emploient.

Ces hommes de guerre sont équipés d’armes défensives : un écu, un haubert (une cotte de mailles à manches et à coiffe, qui pèse jusqu’à 12 kilos), un heaume (un grand casque oblong enveloppant d’abord le sommet du crâne et le nez, puis toute la tête et le visage). Et d’armes offensives : l’épée, qui mesure moins d’un mètre, et la lance. Lourde et longue, cette dernière se tient à l’horizontale, calée sous le bras. Son usage inaugure une nouvelle technique : lors des charges collectives, désarçonner son vis-à-vis afin de disloquer les lignes adverses. La puissance du coup, souligne le médiéviste Jean Flori, dépend de la vitesse et de la cohésion du projectile que constitue l’ensemble formé par la lance, le cheval et le chevalier.

L’introduction du cheval comme instrument de combat a entrainé l’invention des étriers, destinés à assurer la stabilité du cavalier, de même que les progrès de la selle. Avec le temps, le duo formé par le chevalier et sa monture seront conduits à renforcer leur protection. A partir des XIIIe et XIVe siècles, une armure métallique articulée, d’un poids de 20 à 25 kilos, enveloppe le cavalier. Son destrier est lui-même caparaçonné, la tête recouverte. Le cinéma ou la bande dessinée aiment l’image spectaculaire du chevalier harnaché, revêtu d’une tunique colorée ornée de son blason, mais cette représentation est le plus souvent anachronique car elle correspond en réalité à l’époque où la chevalerie a entamé son déclin.

Au XIIe siècle, l’affrontement à cheval se généralise et devient l’apanage de guerriers qui ont choisi cette forme de combat. Mais au début, le groupe social qui s’appelle la chevalerie est encore issu de tous les milieux : certains chevaliers sont fils de paysans. Accompagnant le seigneur dans ses déplacements ou gardant ses forteresses au sein desquelles ils habitent et sont nourris, les chevaliers deviennent les vassaux de leur maître, obtiennent des terres, parfois un château. Les cadets, fréquemment, mènent une vie errante, courant les tournois, vendant leurs services.

Tout puissant seigneur possède une école de chevalerie qui a pour fonction de conforter sa clientèle. C’est dans ce cercle que le postulant à la chevalerie, au cours d’un apprentissage de trois à neuf ans, s’initie à l’équitation et au maniement des armes, au milieu de garçons de son âge comme de combattants expérimentés. Ce compagnonnage prépare le jeune homme à sa vie future. Le chevalier, contrairement à une idée fausse, ne se bat pas en solitaire : sa vocation, même dans les tournois, est de combattre en groupe contre d’autre groupes. Lors de sa période de formation, le postulant apprend également la civilité, la courtoisie – au sens littéral, l’art de vivre dans une cour -, s’appropriant l’ensemble des principes qui se sont peu à peu affirmés pour fonder l’éthique chevaleresque : le service de Dieu, la protection des plus faibles.

Lorsqu’il est prêt, le jeune homme est adoubé chevalier au cours d’une cérémonie où il reçoit ses attributs symboliques – l’épée, le baudrier, les éperons – et où, afin d’éprouver sa résistance, un coup lui est asséné sur la nuque (la colée). Au XIIIe siècle se prend l’habitude de faire précéder l’adoubement d’une veillée de prière, comme de faire bénir le nouveau chevalier, un prêtre faisant un sermon.

L’historien Jacques Le Goff a montré que l’Eglise médiévale a longtemps manifesté son opposition à la guerre, tentant de contenir celle-ci par la Paix de Dieu – édictée au concile de Charroux en 989 – qui interdisait aux troupes féodales de porter atteinte aux clercs et aux pauvres, puis par la Trêve de Dieu, apparue vers 1040, qui prononçait l’interdiction de combattre pendant les périodes de pénitence, ainsi le carême, et du jeudi au dimanche, afin de respecter le jour du Seigneur.

À ses débuts, la chevalerie n’inspire donc que méfiance à l’Eglise. Saint Bernard, au prix d’un jeu de mots, vilipendera la militia (la chevalerie) qui n’était rien d’autre que malitia, « péché », « crime ». Il restera des traces de cette méfiance dans l’appel que le pape Urbain II lancera à Clermont, en 1095, invitant les hommes de guerre à secourir leurs frères chrétiens d’Orient et à délivrer les Lieux saints : la croisade (terme qui date du XVe siècle, plus de deux siècles après la fin des croisades) est conçue en premier lieu comme un voyage pénitentiel, les chevaliers étant invités à renoncer à leurs pratiques violentes en Europe et à accomplir leur devoir guerrier en Terre sainte.

Voués à la défense des Etats latins d’Orient, les premiers ordres de chevalerie naissent dans la foulée des croisades : l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (ancêtre de l’actuel ordre de Malte), l’ordre du Saint-Sépulcre, l’ordre du Temple, l’ordre Teutonique. Ce sont des ordres monastiques. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, l’Eglise achève en effet de se rallier à l’idéal chevaleresque. Pour l’Eglise, le chevalier est miles Christi, le soldat (ou le chevalier) du Christ, dont l’épée est au service de la cité terrestre, antichambre de la cité céleste. Parallèlement, l’idéal chevaleresque est adopté par la noblesse aux yeux de qui le chevalier est un maillon de la société féodale : vassal, il doit respecter ses obligations vis-à-vis de son maître (son suzerain) ; seigneur, il est tenu à la justice et à la charité envers ses vassaux.

Hardiesse, courage, loyauté, largesse (le chevalier méprise l’argent mais est encouragé à l’utiliser avec générosité), courtoisie (notamment avec la dame de ses pensées), finesse d’esprit (le chevalier idéal est un lettré, qui maîtrise le latin, qui lit), telles sont les objectifs visés par ces hommes de guerre. Un comportement exalté par la littérature lyrique et romanesque de l’époque qui trouve son apothéose dans les œuvres de Chrétien de Troyes (Lancelot, Perceval), poète qui christianise la légende arthurienne en faisant du Graal le calice qui a recueilli le sang de Jésus sur la croix.

Paradoxalement, c’est au moment où triomphe l’idéal chevaleresque que le nombre de chevaliers diminue. La multiplication des forteresses et des opérations de siège valorise d’autres types de combattants (fantassins, archers, servants de machines de guerre). Le coût croissant de l’équipement des chevaliers ainsi que des cérémonies d’adoubement, de plus en plus fastueuses, éloigne les impécunieux de cet état. Au XIIIe siècle, a fortiori au XIVe siècle, au moins dans les royaumes de France et d’Angleterre, la chevalerie est non en droit mais en fait réservée à la noblesse. Tous les nobles ne sont pas chevaliers, certes, mais tous les chevaliers sont nobles, ce qui introduit dans la chevalerie le facteur héréditaire, et renforce la cohésion sociale de la noblesse.

Cette évolution exerce une conséquence sur les tournois, qui étaient à l’origine un spectacle collectif confrontant deux camps. Peu à peu, ce modèle cède la place à des joutes individuelles. Condamnés par les papes et les conciles, interdits par Saint Louis en 1260, les tournois reviennent à la mode aux XIVe et XVe siècles parce qu’ils constituent une fête pour les nobles qui y participent et pour le peuple qui y assiste.

Le prestige de la chevalerie étant à son sommet, les rois et les princes créent à leur tour des ordres de chevalerie, destinés à récompenser les meilleurs serviteurs du trône et à rassembler la noblesse autour du souverain : l’ordre de la Jarretière fondé par en Angleterre par Edouard III en 1348, l’ordre de l’Etoile créé par le roi de France Jean II le Bon en 1351, l’ordre de la Toison d’or institué par le duc de Bourgogne Philippe le Bon en 1429, l’ordre de Saint-Michel fondé par Louis XI en 1469.

Le déclin militaire de l’institution se poursuit pourtant. Quand les fantassins et les archers l’emportent sur les cavaliers, comme à Crécy (1346) ou Azincourt (1415), les jours de la chevalerie sont comptés. A la fin de la guerre de Cent ans, le sentiment national est en germe, et l’Etat royal pose les bases d’une organisation militaire qui n’est plus celle du monde féodal. Au XVIe siècle, la chevalerie est morte. Au tout début du XVIIe siècle, Cervantès lui dresse un superbe tombeau avec son Don Quichotte. Demeurera un mythe éternel, et le titre de chevalier, utilisé jusqu’à nos jours pour désigner de nobles engagements ou récompenser de vrais mérites, mais aussi, malheureusement, pour qualifier des chevaliers de fantaisie qui n’ont rien de héros. Dans notre société matérialiste, l’authentique esprit chevaleresque se fait rare.

Jean Sévillia

Sources

Martin Aurell, Le Chevalier lettré. Savoir et conduite de l’aristocratie aux XIIe et XIIIe siècles, Fayard, 2011.

Dominique Barthélemy, La Chevalerie, Tempus, 2012.

Jean Flori, Chevalerie et chevaliers au Moyen Age, Hachette, 1998.

Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt, Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Fayard, 1999.

Sylvain Gouguenheim, Le Moyen Age en questions, Texto, 2012.

Sources : Le Figaro Magazine (Edition du vendredi 11 août 2017)

« La notion de droit est liée à celle de partage, d’échange, de quantité. Elle a quelque chose de commercial. Elle évoque par elle-même le procès, la plaidoirie.Le droit ne se soutient que sur un ton de revendication ; et quand ce ton est adopté,c’est que la force n’est pas loin, derrière lui, pour le confirmer, ou sans cela il est ridicule »

« La notion de droit est liée à celle de partage, d’échange, de quantité. Elle a quelque chose de commercial. Elle évoque par elle-même le procès, la plaidoirie.Le droit ne se soutient que sur un ton de revendication ; et quand ce ton est adopté,c’est que la force n’est pas loin, derrière lui, pour le confirmer, ou sans cela il est ridicule » « Il ne faut leur [aux « malheureux »] donner que des mots qui expriment seulement du bien, du bien à l’état pur. La discrimination est facile. Les mots auxquels on peut joindre quelque chose qui désigne un mal sont étrangers au bien pur. On exprime un blâme quand on dit : “Il met sa personne en avant”. La personne est donc étrangère au bien. On peut parler d’un abus de la démocratie. La démocratie est donc étrangère au bien. La possession d’un droit implique la possibilité d’en faire un bon ou un mauvais usage. Le droit est donc étranger au bien. Au contraire l’accomplissement d’une obligation est un bien toujours, partout »

« Il ne faut leur [aux « malheureux »] donner que des mots qui expriment seulement du bien, du bien à l’état pur. La discrimination est facile. Les mots auxquels on peut joindre quelque chose qui désigne un mal sont étrangers au bien pur. On exprime un blâme quand on dit : “Il met sa personne en avant”. La personne est donc étrangère au bien. On peut parler d’un abus de la démocratie. La démocratie est donc étrangère au bien. La possession d’un droit implique la possibilité d’en faire un bon ou un mauvais usage. Le droit est donc étranger au bien. Au contraire l’accomplissement d’une obligation est un bien toujours, partout »

Christopher Gérard : Dans votre Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), vous dévoilez les secrets d'une passion fort ancienne et vous décrivez à mots couverts les secrets d'une initiation. Que vous ont apporté ces heures de traques, en quoi vous ont-elles transformé, voire transfiguré ?

Christopher Gérard : Dans votre Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), vous dévoilez les secrets d'une passion fort ancienne et vous décrivez à mots couverts les secrets d'une initiation. Que vous ont apporté ces heures de traques, en quoi vous ont-elles transformé, voire transfiguré ?

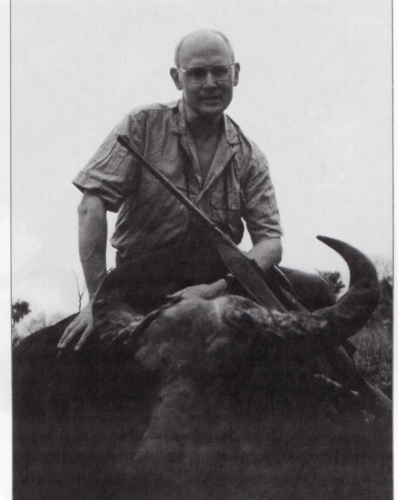

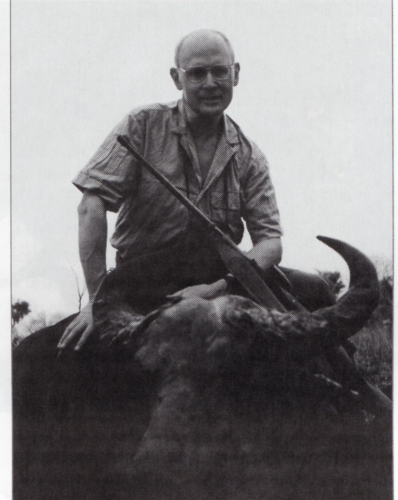

Spécialiste de la chasse et des armes, thèmes qui ont donné lieu à une impressionnante série d'ouvrages, Dominique Venner est aussi historien et directeur de la «Nouvelle revue d'histoire». Nous n'avons pas été toujours d'accord avec sa vision de l'histoire contemporaine. Raison de plus pour mieux le connaître ! Entre itinéraire spirituel et art cynégétique, l'entretien qu'il a accordé à Christopher Gérard dévoile une riche personnalité qui, n'en doutons pas, ne laissera aucun de nos lecteurs indifférent !

Spécialiste de la chasse et des armes, thèmes qui ont donné lieu à une impressionnante série d'ouvrages, Dominique Venner est aussi historien et directeur de la «Nouvelle revue d'histoire». Nous n'avons pas été toujours d'accord avec sa vision de l'histoire contemporaine. Raison de plus pour mieux le connaître ! Entre itinéraire spirituel et art cynégétique, l'entretien qu'il a accordé à Christopher Gérard dévoile une riche personnalité qui, n'en doutons pas, ne laissera aucun de nos lecteurs indifférent !