Christopher Gérard : Dans votre Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), vous dévoilez les secrets d'une passion fort ancienne et vous décrivez à mots couverts les secrets d'une initiation. Que vous ont apporté ces heures de traques, en quoi vous ont-elles transformé, voire transfiguré ?

Christopher Gérard : Dans votre Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), vous dévoilez les secrets d'une passion fort ancienne et vous décrivez à mots couverts les secrets d'une initiation. Que vous ont apporté ces heures de traques, en quoi vous ont-elles transformé, voire transfiguré ?

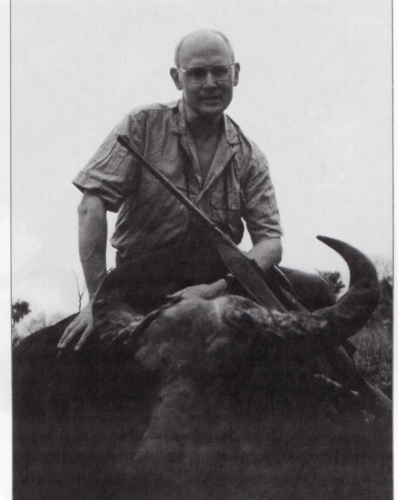

Dominique Venner : Malgré son titre, ce Dictionnaire amoureux n'a rien d'un dictionnaire. Je l'ai conçu comme un chant panthéiste dont la chasse est le prétexte. Je dois à celle-ci mes plus beaux souvenirs d'enfance. Je lui dois aussi d'avoir pu survivre moralement et de m'être rééquilibré dans les périodes de désespoir affreux qui ont suivi l'effondrement de mes espérances juvéniles. Avec ou sans arme, par la chasse, je fais retour à mes sources nécessaires la forêt enchantée, le silence, le mystère du sang sauvage, l'ancien compagnonnage clanique. À mes yeux, la chasse n'est pas un sport. C'est un rituel nécessaire où chacun, prédateur ou proie, joue la partition que lui impose sa nature. Avec l'enfantement, la mort et les semailles, je crois que la chasse, si elle est vécue dans les règles, est le dernier rite primordial à échapper partiellement aux défigurations et manipulations mortelles de la modernité.

Christopher Gérard : Toujours dans ce livre, vous évoquez plus d'un mythe ancien, plus d'une figure de panthéons encore clandestins. Je pense au mythe de la Chasse sauvage et à la figure de Mithra. Que vous inspirent-ils ?

Dominique Venner : On pourrait allonger la liste, notamment avec Diane-Artémis, déesse des enfantements, protectrice des femmes enceintes, des femelles pleines, des enfants vigoureux, de la vie à son aurore. Elle est à la fois la grande prédatrice et la grande protectrice de l'animalité, ce que sont aussi les meilleurs chasseurs. Sa figure s'accorde avec l'idée que les Anciens se faisaient de la nature, tout à l'opposé de l'image douceâtre d'un Jean-Jacques Rousseau et des promeneurs du dimanche. Ils la savaient redoutable aux faibles et inaccessible à la pitié. C'est par la force qu'Artémis défend le royaume inviolable de la sauvagerie. Elle tue férocement les mortels qui, par leurs excès, mettent la nature en péril. Ainsi en fut-il de deux chasseurs enragés, Orion et Actéon. En l'outrageant, ils avaient transgressé les limites au-delà desquelles l'ordre du monde bascule dans le chaos. Le symbole n'a pas vieilli, bien au contraire.

Christopher Gérard : S'il est une figure omniprésente dans votre livre, c'est la forêt, refuge des proscrits et des rebelles.

Dominique Venner : Toute la littérature du Moyen-Âge, chansons de geste ou roman du cycle breton, gorgée qu'elle est de spiritualité celtique, brode invariablement sur le thème de la forêt, univers périlleux, refuge des esprits et des fées, des ermites et des insoumis, mais également lieu de purification pour l'âme tourmentée du chevalier, qu'il s'appelle Lancelot, Perceval ou Yvain. En poursuivant un cerf ou un sanglier, le chasseur pénétrait son esprit. En mangeant le cœur du gibier, il s'appropriait sa force même. Dans le Lai de Tyolet, en tuant le chevreuil, le héros devient capable de comprendre l'esprit de la nature sauvage. Je ressens cela très fortement Pour moi, aller en forêt est beaucoup plus qu'un besoin physique, c'est une nécessité spirituelle.

Christopher Gérard : Vous avez dirigé la publication des actes d'un colloque du Conseil international de la chasse (CIC) qui s'est tenu à Rambouillet en novembre 2006. Ces actes ont été publiés par les éditions Privât en 2007 sous le titre La chasse, dernier refuge du sauvage. Vous-même aviez présenté une communication proposant une interprétation de l'idée de nature. Vous opposiez notamment la perception de Jean-Paul Sartre et celle de Jean Giono. Pourquoi ce choix ?

Dominique Venner : Contrairement à la légende, les hommes sont rarement les amis de la nature. Sauf les peuples chasseurs. Le plus souvent, les hommes se défient de la nature. Ils en ont peur, même quand ils prétendent la protéger. La nature angoisse, et pas seulement par ce qu'elle révèle de redoutable. Elle angoisse surtout parce qu'elle est inexplicable. Elle est réfractaire à notre entendement. Elle échappe au principe de raison qui veut que toute chose ait une raison d'être qui l'explique. Mais qu'est-ce qui nous prouve que la raison ait raison ? Pourquoi le mystère du monde se laisserait-il percer par la petite raison des hommes? Ce qui nous déroute et nous inquiète c'est que la nature ne poursuit aucun but. Elle ne nous écoute pas. Elle ne nous demande rien. Elle ne s'occupe pas de nous. Elle n'a pas été créée pour nous. Mais elle nous englobe. Elle est libre. Rien d'extérieur à elle ne la gouverne. Selon le mot de Lucrèce, elle est à la fois incréée et créatrice. Elle est sans pensée, sans conscience, sans volonté.

Nul n'a mieux traduit l'angoisse et même l'horreur de la nature que Jean-Paul Sartre dans son roman philosophique La nausée (1938). Roquentin, héros existentialiste de La nausée, découvre en effet que la raison ne peut répondre de l'existence concrète. Le galet que Roquentin tient dans sa main en se promenant le long du rivage fait naître en lui la nausée. Il aura beau définir les propriétés du galet, sa composition minérale, sa couleur, sa forme et autres abstractions, son existence reste totalement inexplicable. Pourquoi un galet plutôt que rien ? Cependant, un galet est moins irritant qu'un arbre. La crise nauséeuse de Roquentin atteint son sommet pendant sa promenade dans un parc où il rencontre un marronnier. Le silence de l'arbre, sa pose immuable, ses racines dans le sol, ses branches dans le ciel, son refus implicite de réduire son existence à un concept, tout cela offense Roquentin. Accablé par l'examen d'une racine du marronnier, il lui donne un coup de pied, sans parvenir à entamer l'écorce. Pour un esprit rationaliste, un galet est philosophiquement opaque. Un arbre l'est encore plus. Roquentin est enfermé dans les limites de la conscience humaine, au-delà desquelles existe la nature, indépendante, autonome, indifférente. Or, ce qui échappe au monde de l'intelligibilité humaine, de l'intelligibilité mathématique, terrifie l'esprit rationaliste.

Ce qui est horreur pour Sartre est joie pour Giono. Le contraste entre l'imaginaire de ces deux écrivains souligne celui de deux façons opposées de percevoir la nature. Contrairement à Sartre, dans ses romans, Jean Giono ne pense pas le monde, il ne l'interroge pas, il le perçoit, le chante et le goûte. Il ne tente pas de l'enfermer dans un discours. Il se promène, il contemple. Il se laisse pénétrer par cette évidence, cet émerveillement : il y a quelque chose, et non pas rien ! Ce quelque chose est sans «pourquoi ». Giono sait que la nature est comme la vie, inexplicable, dangereuse et belle. Vous avez compris que c'est également ma perception.

Propos recueillis par Christopher Gérard+

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire