mercredi 29 avril 2015

lundi 27 avril 2015

dimanche 26 avril 2015

Comment les évolutionnistes interdisent la libre recherche scientifique et la liberté d’expression

Un article intéressant d'Enquête et débat revient sur un débat totalement occulté malgré la soi-disant liberté d'expression dont bénéficierait notre époque : le débat évolutionniste contre le "créationnisme". Les scientifiques évolutionnistes, tenants de la thèse de Darwin, ont peu à peu éjecté les scientifiques non-évolutionnistes de la scène scientifique, en imaginant de façon très ingénieuse l'insulte de "créationniste", en référence à la création du monde dans la Genèse, reléguant ainsi dans la sphère des illuminés de la foi tout scientifique qui aurait l'outrecuidance de ne pas adhérer aux thèses évolutionnistes. Ces scientifiques, tout sauf honnêtes intellectuellement, sont imprégnés de culture... marxiste, et leur but, avoué ou non, est d'éjecter Dieu de l'origine de l'homme. Les thèses évolutionnistes, dont certaines sont encore à prouver, sont pourtant enseignées telles quelles par l'Education nationale, et exclusivement relayées par la presse. L'article vaut la peine d'être lu en entier.

Sur le parti-pris évolutionniste, on lira avec intérêt un livre de Laurent Glauzy, préfacé par Serge de Beketch, "Le mystère de la race des géants - A la lumière du créationnisme"", qui a le mérite de poser les bonnes questions.

(Add ): le livre de Laurent Glauzy, épuisé, est refondu, complété, et réédité sous le titre "Les Géants de l´Atlantide - Révélations de l´archéologie interdite".

11 novembre 1918 : La grande illusion

« A 11 heures, tous les clairons,là où ils sont, exécuteront la sonnerie du Cessez-le-feu. Ensuite, tous sonneront Au drapeau ». Quand, en cette fin de matinée du 11 novembre 1918, les clairons, appliquant la consigne, se répondent les uns aux autres, de tranchée en tranchée, les hommes couverts de boue qui se dressent, d’abord ébahis, puis enthousiastes, sont persuadés de vivre, enfin, le point final d’un trop long cauchemar - un cauchemar, ininterrompu, de quatre ans. Ils sont vivants, ils sont vainqueurs.

Voici donc la fin de la Der des Der, un conflit si meurtrier (1 400 000 morts du côté français, près de 9 millions pour l’ensemble des combattants, sans parler des civils) que l’histoire du monde n’en avait jamais connu de comparable. Un tel tribut, un tel flot de sang répandu, ne doit plus jamais être versé, pour quelle raison que ce soit. C’est la conviction des survivants, qui sera illustrée par la vague de pacifisme qui marquera durablement les consciences de beaucoup d’entre eux, comme on le voit à travers l’oeuvre littéraire d’un Jean Giono ou l’action politique d’un Marcel Déat, traumatisés à jamais par l’enfer qu’ils ont traversé (voir Le grand troupeau de Giono et les Mémoires politiques de Déat).

La victoire des Alliés a provoqué une vague d’optimisme, surtout en France. Le pays est épuisé ? Certes, mais on va relever les ruines, repartir de l’avant, car « l’Allemagne paiera ». Comment ? On ne veut pas le savoir. De toute façon il faut marquer d’infamie, pour toujours, l’adversaire d’hier qui est seul coupable de la tragédie et qui ne doit plus jamais avoir les moyens de relever la tête et d’envisager une « revanche », comme celle dont l’espoir avait permis aux Français de surmonter l’humiliation de 1870. Il fallait donc anéantir une bonne fois le potentiel allemand en lui imposant, par les futurs traités de paix, des conditions si draconiennes qu’il ne pourrait pas s’en relever. Ce qui va nourrir, dans les années suivantes, un puissant sentiment d’injustice mobilisant très vite ceux des Allemands qui refuseront de se soumettre au nouvel ordre voulu par les Alliés. Un ordre qui devait concrétiser les utopies dont se targuait Woodrow Wilson et qui étaient partagées par nombre de politiciens européens, particulièrement en France. Wilson jouait les prophètes en annonçant pour le monde une nouvelle ère, marquée par l’avènement de la paix et de la prospérité générales, garanties par le règne de la démocratie et du libre marché - qu’il fallait au besoin imposer aux récalcitrants… Ce dangereux rêveur a cru trouver la solution miracle avec la création d’une Société des Nations qui allait vite faire preuve de son inutilité. Sans voir ou sans vouloir voir qu’en brisant les cadres de l’Europe d’avant 1914 il ouvrait la boîte de Pandore d’où sortiraient, dans les vingt années qui allaient suivre, des conflits inexpiables.

Le triomphalisme français était aveugle. Il n’avait pas conscience que la grande saignée subie par la France la privait d’un capital humain irremplaçable. Il ne percevait pas non pus qu’une révolution était en marche, la plus grave de toutes car c’était une révolution des moeurs et des mentalités importée par les seuls vrais vainqueurs de la guerre mondiale, les yankees. Le bouleversement de civilisation qu’apporteraient ces hommes naïvement salués comme des sauveurs a été bien analysé par Dominique Venner : « L’effondrement des références nationales, idéologiques et religieuses, l’explosion des égoïsmes individuels, l’implosion des couples et des familles, le démantèlement des anciens modèles éducatifs, la disparition des finalités collectives, la prolifération du cynisme et de la corruption ont brisé les ancrages anciens, sans créer de nouveaux points d’appui » (La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 39, novembre 2008)

Dans le film sans doute le plus connu de ceux suscités par 14-18, La Grande Illusion, Jean Renoir, ancien combattant d’un grand courage, a voulu montrer, selon ses propres dires, « une guerre de messieurs, des gens bien élevés, j’ose dire une guerre de gentilshommes ». Mais les deux gentilshommes qu’incarnent Von Stroheim et le grand Pierre Fresnay savent, comme le dit un moment leur dialogue, que tous deux, l’Allemand et le Français, incarnent des vertus condamnées par la médiocrité démocratique.

Pierre Vial Rivarol du 27 11 2015

Identité - Définition

Identité (nom commun):

1/(Métaphysique) Fait d’être un, relation de tout individu à lui-même.

2/(Métaphysique) Fait d’appartenir à la même sorte de chose qu’un autre.

3/(Métaphysique, Épistémologie) Caractère des objets distincts uniquement par le nombre, degré maximal de ressemblance.

4/(Psychologique) Représentation de soi que se fait un individu, associé à un sentiment de continuité et de permanence.

5/(Société) Représentation de lui-même que se fait un groupe, ce qui constitue son unité et sa continuité.

2/(Métaphysique) Fait d’appartenir à la même sorte de chose qu’un autre.

3/(Métaphysique, Épistémologie) Caractère des objets distincts uniquement par le nombre, degré maximal de ressemblance.

4/(Psychologique) Représentation de soi que se fait un individu, associé à un sentiment de continuité et de permanence.

5/(Société) Représentation de lui-même que se fait un groupe, ce qui constitue son unité et sa continuité.

Un terme souvent mal abordé

Presque tout le monde s’interroge un jour sur l’identité. Qui suis-je ? Qu’elle est mon identité ? Qu’est ce qui fait mon identité ? Ces questions sont courantes. On parle aussi d’identité dans le cadre de groupes ou de collectifs. On invoque l’identité sexuelle, religieuse, ou encore culturelle. Certains insistent sur l’identité, « l’ADN », de leur entreprise ou de leur institution. La question de l’identité est partout.

L’usage philosophique est très loin de ces considérations. L’identité collective ou l’identité personnelle ne sont pas les problèmes philosophiques majeurs autour de l’identité. Pour les philosophes, l’identité est d’abord un concept métaphysique. C’est un concept qui renvoie au réel lui-même, et qui concerne tout ce qui existe.

Littéralement, tout ce qui existe.

Penser l’identité à partir de l’être humain est une erreur. Oui, l’identité « personnelle » est un thème important en philosophie. Oui, l’identité « socioculturelle » est importante en sciences sociales. Non, ce ne sont pas les débats les plus fondamentaux sur l’identité. Avant d’être « moi-même », avant d’être « belge », « protestant », ou « geek », il faut d’abord être une chose. Une chose du réel, dotée de propriétés particulières (voire uniques).

Et c’est là où commence la question de l’identité. Celle qui interroge à la fois sur l’identité d’une personne et sur l’identité d’une plante, d’un téléphone ou d’un silex. Car l’identité n’est pas un concept qui s’applique prioritairement aux humains. Il s’applique à l’ensemble de ce qui est (au moins pour certains sens du mot).

L’identité est une notion difficile, qui mobilise vite des considérations métaphysiques et logiques poussées. Cet article se contentera de fournir des éléments généraux pour mieux comprendre l’identité. Pour approfondir, la bibliographie plus bas mentionne des ouvrages spécialisés.

Sens 1 : Identité numérique

L’identité numérique est la relation que tout individu entretien avec lui-même. Tout ce qui existe, toute entité du monde est « identique » à elle-même. Votre téléphone est un objet du réel. C’est un objet unique, différent de tous les autres du monde. Il a été fabriqué à un moment du temps, il disparaîtra à un autre. Il n’y a pas deux téléphones qui soient « celui là ». Il n’y en a et n’en aura jamais qu’un seul, celui-dont on parle maintenant.

En ce sens l’identité est une caractéristique fondamentale de tout ce qui est. Tout ce qui est est nécessairement identique à lui-même. Il doit être une chose, distincte de tout le reste. Chaque atome est métaphysiquement unique. Quand bien même tous les atomes d’oxygène seraient indistinguables les uns des autres, ils seraient tous un atome différent.

On parle ainsi d’identité « numérique », par référence au nombre (comme dans genre et nombre). Chaque chose est numériquement distincte de toute les autres. Elle est une chose, pas deux ; elle est celle-ci, pas une autre. L’identité numérique renvoie au principe d’identité (A = A). Elle n’a rien à voir avec l’identité « numérique » sur Internet.

La formule « A = A » tente d’exprimer ce qu’est l’identité. A n’est pas autre chose que A. Il ne peut pas l’être. Croire que A peut être différent de A, c’est ne pas comprendre l’identité. C’est ne pas aller assez profond dans l’abstraction. Si les choses n’étaient pas identiques à elles-même, le réel ne serait pas compréhensible.

Sens 2 : Identité spécifique

L’identité spécifique répond à la question « Qu’est ce que c’est ? ». L’identité spécifique réunit tous les individus appartenant à une même sorte de chose ou une même espèce. Savoir que son téléphone est métaphysiquement unique, c’est bien. Mais ça suppose d’abord de savoir que c’est un « téléphone ». Ça suppose d’identifier un élément du réel comme étant telle sorte de chose (un téléphone).

Tous les objets d’une même sorte partagent leur identité spécifique. Tous les téléphones sont des « téléphones » : ils appartiennent à la classe des « téléphones ». Mêmes si un téléphone ressemble à un hamburger, c’est un téléphone. L’identité spécifique n’est pas liée à une ressemblance qualitative. Ce n’est pas parce qu’on ressemble à une chose qu’on partage avec elle son identité spécifique.

Certains objets se ressemblent sans avoir la même identité spécifique. D’autres ne se ressemblent pas, mais ils ont bien la même identité ! Un bananier ressemble à un arbre. Et pourtant c’est une plante herbacée : c’est une herbe. Elle partage son identité spécifique avec les « herbes », pas avec les « arbres ». Un tire-bouchon peut ne pas du tout ressembler à un autre tire-bouchon. Et les deux seront quand même des « tire-bouchons ».

L’identité spécifique détermine ce qu’est une chose tout au long de son existence. C’est elle qui fait qu’une chose reste « la même ». Tant qu’on conserve son identité spécifique, on est la même chose. Un téléphone peut s’user et s’abîmer, il reste un téléphone. Et parce qu’il reste un « téléphone », il reste « ce téléphone » unique.

Changer d’identité spécifique n’est pas possible. Quand on change d’identité spécifique, on devient autre chose. La chose d’origine disparaît, elle est annihilée. Une autre prend sa place. Si je fais fondre mon téléphone jusqu’à le rendre liquide, il ne sera plus un « téléphone ». L’objet « téléphone » n’existera plus. La matière dont il était constituée existe toujours, mais plus le téléphone. À la place il y a un mélange de plastique et de métal fondu.

Changer et rester le même

Une chose peut ainsi changer qualitativement tout en restant la même. Prenez l’analyse du morceau de cire (Descartes, Méditations métaphysiques, II) : Descartes insiste sur les transformations de la cire. Toutes ses propriétés perceptibles, toutes ses « qualités » changent. La cire était dure, elle devient liquide. Elle avait une odeur, elle n’en a plus. Son aspect visuel change. Tout change ; et pourtant « la même cire demeure ».

La raison en est simple. C’est toujours de la « cire ». L’identité spécifique de la cire est maintenue. Si vous la mélangiez avec un autre matériau, cela ne serait plus de la cire. De même, le vin reste du vin à l’état liquide ou solide (oui, oui, je sais). Mais extrayez l’alcool du vin et vous n’avez plus du « vin ». L’identité spécifique est rompue.

L’identité spécifique est une condition nécessaire de l’identité numérique. Pour être « cette chose », il faut d’abord être une chose de « telle sorte ». Peu importe les changements qualitatifs. Ce n’est pas parce que les cellules de mon corps changent que je ne suis plus le même. Ce n’est pas parce que mon téléphone s’use qu’il n’est plus le même téléphone. Rester qualitativement identique n’est pas ce qui constitue la permanence d’un être au sein du changement.

Sens 3 : Identité qualitative

L’identité qualitative est le caractère des objets qui ne distinguent que par le nombre. Des objets qualitativement identiques sont indiscernables. Deux téléphones d’un même modèle sont qualitativement identiques à la sortie de l’usine. Il n’y a aucune différence entre eux. Ce qui les distingue, c’est simplement le fait qu’ils soient deux.

Chacun occupe une place unique dans l’espace et dans le temps. Chacun est bien un être unique et différent des autres. Mais aucune autre propriété ne permet de les distinguer. Leur structure est la même, leur matériaux sont les mêmes, leur apparence également. Pris à part, il est impossible de les distinguer. Pris ensemble, on ne les distingue que parce qu’il y en a deux.

L’identité qualitative n’est pas un signe de l’identité spécifique. Des objets peuvent être qualitativement identiques sans être la même sorte d’objet. Un cendrier et une soucoupe peuvent être indiscernables, tout en restant bien respectivement un « cendrier » et une « soucoupe ».

Imaginez qu’une entreprise de fabrication de cendriers et une entreprise de fabrication de soucoupes produisent (par hasard) des objets identiques qualitativement. Il y a bien d’un coté des cendriers, et de l’autre des soucoupes. Pourtant à partir de l’objet lui-même, on ne peut pas savoir si c’est un « cendrier » ou une « soucoupe ».

Identité qualitative et ressemblance

Certains dictionnaires définissent l’identité qualitative par la ressemblance. Les êtres qualitativement identiques auraient une ressemblance extrême, ils atteindraient le degré maximal de ressemblance possible. Cette perspective dépend de la définition qu’on adopte pour « ressemblance ».

On peut penser que la ressemblance requiert une différence qualitative. Si mon téléphone Samsung « ressemble » à un téléphone Apple, c’est précisément parce qu’ils sont différents. Parce qu’il y a quelque chose en l’un qui rappelle l’autre, mais que la différence entre les deux est reconnue.

A contrario, ou pourra penser que deux téléphones qualitativement identiques ne se ressemblent pas. Ils sont le même modèle. On réserve alors l’idée de « ressemblance » pour des cas où l’absence d’identité est flagrante. Cette perspective suppose toutefois un engagement sur la définition de « ressemblance ».

Sens 4 & 5 : Identité représentation

On parle également d’identité pour désigner la représentation qu’un individu ou un groupe a de lui-même. Ce genre d’identité est très superficiel comparé aux précédents. L’identité « représentation » peut se chercher, se perdre, on peut « ne pas coïncider » avec elle. Elle n’a pas la profondeur des identités aux sens (1), (2) ou (3) ; identités qui renvoient à des aspects métaphysiques, propres au réel, pas à des représentations.

Imaginer que c’est l’identité représentation qui assure la continuité d’un individu ou d’un groupe est un leurre. Ce n’est pas parce qu’on reste « fidèle à ses valeur / principes / sa communauté » qu’on reste le « même » métaphysiquement.

L’usage philosophique est très loin de ces considérations. L’identité collective ou l’identité personnelle ne sont pas les problèmes philosophiques majeurs autour de l’identité. Pour les philosophes, l’identité est d’abord un concept métaphysique. C’est un concept qui renvoie au réel lui-même, et qui concerne tout ce qui existe.

Littéralement, tout ce qui existe.

Penser l’identité à partir de l’être humain est une erreur. Oui, l’identité « personnelle » est un thème important en philosophie. Oui, l’identité « socioculturelle » est importante en sciences sociales. Non, ce ne sont pas les débats les plus fondamentaux sur l’identité. Avant d’être « moi-même », avant d’être « belge », « protestant », ou « geek », il faut d’abord être une chose. Une chose du réel, dotée de propriétés particulières (voire uniques).

Et c’est là où commence la question de l’identité. Celle qui interroge à la fois sur l’identité d’une personne et sur l’identité d’une plante, d’un téléphone ou d’un silex. Car l’identité n’est pas un concept qui s’applique prioritairement aux humains. Il s’applique à l’ensemble de ce qui est (au moins pour certains sens du mot).

L’identité est une notion difficile, qui mobilise vite des considérations métaphysiques et logiques poussées. Cet article se contentera de fournir des éléments généraux pour mieux comprendre l’identité. Pour approfondir, la bibliographie plus bas mentionne des ouvrages spécialisés.

Sens 1 : Identité numérique

L’identité numérique est la relation que tout individu entretien avec lui-même. Tout ce qui existe, toute entité du monde est « identique » à elle-même. Votre téléphone est un objet du réel. C’est un objet unique, différent de tous les autres du monde. Il a été fabriqué à un moment du temps, il disparaîtra à un autre. Il n’y a pas deux téléphones qui soient « celui là ». Il n’y en a et n’en aura jamais qu’un seul, celui-dont on parle maintenant.

En ce sens l’identité est une caractéristique fondamentale de tout ce qui est. Tout ce qui est est nécessairement identique à lui-même. Il doit être une chose, distincte de tout le reste. Chaque atome est métaphysiquement unique. Quand bien même tous les atomes d’oxygène seraient indistinguables les uns des autres, ils seraient tous un atome différent.

On parle ainsi d’identité « numérique », par référence au nombre (comme dans genre et nombre). Chaque chose est numériquement distincte de toute les autres. Elle est une chose, pas deux ; elle est celle-ci, pas une autre. L’identité numérique renvoie au principe d’identité (A = A). Elle n’a rien à voir avec l’identité « numérique » sur Internet.

La formule « A = A » tente d’exprimer ce qu’est l’identité. A n’est pas autre chose que A. Il ne peut pas l’être. Croire que A peut être différent de A, c’est ne pas comprendre l’identité. C’est ne pas aller assez profond dans l’abstraction. Si les choses n’étaient pas identiques à elles-même, le réel ne serait pas compréhensible.

Sens 2 : Identité spécifique

L’identité spécifique répond à la question « Qu’est ce que c’est ? ». L’identité spécifique réunit tous les individus appartenant à une même sorte de chose ou une même espèce. Savoir que son téléphone est métaphysiquement unique, c’est bien. Mais ça suppose d’abord de savoir que c’est un « téléphone ». Ça suppose d’identifier un élément du réel comme étant telle sorte de chose (un téléphone).

Tous les objets d’une même sorte partagent leur identité spécifique. Tous les téléphones sont des « téléphones » : ils appartiennent à la classe des « téléphones ». Mêmes si un téléphone ressemble à un hamburger, c’est un téléphone. L’identité spécifique n’est pas liée à une ressemblance qualitative. Ce n’est pas parce qu’on ressemble à une chose qu’on partage avec elle son identité spécifique.

Certains objets se ressemblent sans avoir la même identité spécifique. D’autres ne se ressemblent pas, mais ils ont bien la même identité ! Un bananier ressemble à un arbre. Et pourtant c’est une plante herbacée : c’est une herbe. Elle partage son identité spécifique avec les « herbes », pas avec les « arbres ». Un tire-bouchon peut ne pas du tout ressembler à un autre tire-bouchon. Et les deux seront quand même des « tire-bouchons ».

L’identité spécifique détermine ce qu’est une chose tout au long de son existence. C’est elle qui fait qu’une chose reste « la même ». Tant qu’on conserve son identité spécifique, on est la même chose. Un téléphone peut s’user et s’abîmer, il reste un téléphone. Et parce qu’il reste un « téléphone », il reste « ce téléphone » unique.

Changer d’identité spécifique n’est pas possible. Quand on change d’identité spécifique, on devient autre chose. La chose d’origine disparaît, elle est annihilée. Une autre prend sa place. Si je fais fondre mon téléphone jusqu’à le rendre liquide, il ne sera plus un « téléphone ». L’objet « téléphone » n’existera plus. La matière dont il était constituée existe toujours, mais plus le téléphone. À la place il y a un mélange de plastique et de métal fondu.

Changer et rester le même

Une chose peut ainsi changer qualitativement tout en restant la même. Prenez l’analyse du morceau de cire (Descartes, Méditations métaphysiques, II) : Descartes insiste sur les transformations de la cire. Toutes ses propriétés perceptibles, toutes ses « qualités » changent. La cire était dure, elle devient liquide. Elle avait une odeur, elle n’en a plus. Son aspect visuel change. Tout change ; et pourtant « la même cire demeure ».

La raison en est simple. C’est toujours de la « cire ». L’identité spécifique de la cire est maintenue. Si vous la mélangiez avec un autre matériau, cela ne serait plus de la cire. De même, le vin reste du vin à l’état liquide ou solide (oui, oui, je sais). Mais extrayez l’alcool du vin et vous n’avez plus du « vin ». L’identité spécifique est rompue.

L’identité spécifique est une condition nécessaire de l’identité numérique. Pour être « cette chose », il faut d’abord être une chose de « telle sorte ». Peu importe les changements qualitatifs. Ce n’est pas parce que les cellules de mon corps changent que je ne suis plus le même. Ce n’est pas parce que mon téléphone s’use qu’il n’est plus le même téléphone. Rester qualitativement identique n’est pas ce qui constitue la permanence d’un être au sein du changement.

Sens 3 : Identité qualitative

L’identité qualitative est le caractère des objets qui ne distinguent que par le nombre. Des objets qualitativement identiques sont indiscernables. Deux téléphones d’un même modèle sont qualitativement identiques à la sortie de l’usine. Il n’y a aucune différence entre eux. Ce qui les distingue, c’est simplement le fait qu’ils soient deux.

Chacun occupe une place unique dans l’espace et dans le temps. Chacun est bien un être unique et différent des autres. Mais aucune autre propriété ne permet de les distinguer. Leur structure est la même, leur matériaux sont les mêmes, leur apparence également. Pris à part, il est impossible de les distinguer. Pris ensemble, on ne les distingue que parce qu’il y en a deux.

L’identité qualitative n’est pas un signe de l’identité spécifique. Des objets peuvent être qualitativement identiques sans être la même sorte d’objet. Un cendrier et une soucoupe peuvent être indiscernables, tout en restant bien respectivement un « cendrier » et une « soucoupe ».

Imaginez qu’une entreprise de fabrication de cendriers et une entreprise de fabrication de soucoupes produisent (par hasard) des objets identiques qualitativement. Il y a bien d’un coté des cendriers, et de l’autre des soucoupes. Pourtant à partir de l’objet lui-même, on ne peut pas savoir si c’est un « cendrier » ou une « soucoupe ».

Identité qualitative et ressemblance

Certains dictionnaires définissent l’identité qualitative par la ressemblance. Les êtres qualitativement identiques auraient une ressemblance extrême, ils atteindraient le degré maximal de ressemblance possible. Cette perspective dépend de la définition qu’on adopte pour « ressemblance ».

On peut penser que la ressemblance requiert une différence qualitative. Si mon téléphone Samsung « ressemble » à un téléphone Apple, c’est précisément parce qu’ils sont différents. Parce qu’il y a quelque chose en l’un qui rappelle l’autre, mais que la différence entre les deux est reconnue.

A contrario, ou pourra penser que deux téléphones qualitativement identiques ne se ressemblent pas. Ils sont le même modèle. On réserve alors l’idée de « ressemblance » pour des cas où l’absence d’identité est flagrante. Cette perspective suppose toutefois un engagement sur la définition de « ressemblance ».

Sens 4 & 5 : Identité représentation

On parle également d’identité pour désigner la représentation qu’un individu ou un groupe a de lui-même. Ce genre d’identité est très superficiel comparé aux précédents. L’identité « représentation » peut se chercher, se perdre, on peut « ne pas coïncider » avec elle. Elle n’a pas la profondeur des identités aux sens (1), (2) ou (3) ; identités qui renvoient à des aspects métaphysiques, propres au réel, pas à des représentations.

Imaginer que c’est l’identité représentation qui assure la continuité d’un individu ou d’un groupe est un leurre. Ce n’est pas parce qu’on reste « fidèle à ses valeur / principes / sa communauté » qu’on reste le « même » métaphysiquement.

Bibliographie

Identité, Dictionnaire de philosophie, Noëlla Baraquin (dir.), Paris, Armand-Colin, 2007

Identité, Dictionnaire de philosophie, Christian Godin, Paris, Fayard, 2004

Identité, Dictionnaire des concepts philosophiques, Michel Blay (dir.), Paris, Larousse-CNRS, 2007

L’Identité, Stéphane Ferret, Paris, GF corpus, 1998

Identité, Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Louis-Marie Morfaux (dir.), Jean Lefranc (dir.), Paris, Armand-Colin, 2005

Identité, Philosophie de A à Z, Collectif, Paris, Hatier, 2000

dicophilo :: lien

samedi 25 avril 2015

Les légendes révolutionnaires, épisode 1 : la Prise de la Bastille

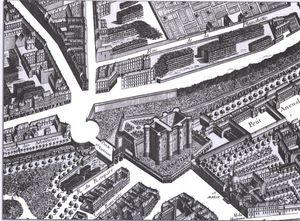

L'histoire de la Révolution fourmille de légendes fondées sur des événements pourtant peu glorieux, réécrits à des fins de propagande. Commençons par le plus fameux, de circonstance à l'approche du 14 juillet : la Prise de la Bastille.

Pourquoi la fête nationale a-t-elle lieu le 14 juillet ? « Mais voyons, c'est le jour béni où le peuple s'est emparé de l'affreuse Bastille, symbole de l'arbitraire des rois qui enfermaient dans des cachots sordides leurs malheureux opposants, » me répondra-t-on. Et cependant rien n'est plus faux…

Pourquoi la fête nationale a-t-elle lieu le 14 juillet ? « Mais voyons, c'est le jour béni où le peuple s'est emparé de l'affreuse Bastille, symbole de l'arbitraire des rois qui enfermaient dans des cachots sordides leurs malheureux opposants, » me répondra-t-on. Et cependant rien n'est plus faux…

La légendaire « veillée d'armes »

Juillet 1789. Paris est livré à l'émeute depuis deux mois déjà, lorsque circulent des rumeurs d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre. Le 8, Mirabeau exige l'éloignement des troupes, tandis que Desmoulins appelle le peuple à la révolte. Un nouveau prétexte est trouvé le 12 – le renvoi de Necker – pour exciter davantage la foule parisienne. Les soldats du prince de Lambesc sont vivement attaqués place Louis XV, mais le roi a interdit toute violence, ce que les émeutiers inteprêtent comme une faiblesse. Les barrières d'octroi sont incendiées, les boutiques d'armuriers dévalisées.

Juillet 1789. Paris est livré à l'émeute depuis deux mois déjà, lorsque circulent des rumeurs d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre. Le 8, Mirabeau exige l'éloignement des troupes, tandis que Desmoulins appelle le peuple à la révolte. Un nouveau prétexte est trouvé le 12 – le renvoi de Necker – pour exciter davantage la foule parisienne. Les soldats du prince de Lambesc sont vivement attaqués place Louis XV, mais le roi a interdit toute violence, ce que les émeutiers inteprêtent comme une faiblesse. Les barrières d'octroi sont incendiées, les boutiques d'armuriers dévalisées. Le 13, la maison des Lazaristes est pillée par une populace qui vide littéralement les caves. Le lendemain, on y découvrira « un monceau d'ivrognes, hommes et femmes, morts ou mourants ». Certains veulent incendier le Palais Bourbon, d'autres saccagent le garde-meuble. Des bandes avinées arrêtent les passants pour les forcer à boire à la santé de la Nation, tandis que les boutiques des boulangers et des marchands de vin sont mises au pillage. Ces scènes de violence se prolongent toute la nuit, à la lueur des torches des vagabonds qui sèment l'épouvante à travers les rues de la capitale.

Que s'est-il passé le 14 juillet 1789 ?

Le climat insurrectionnel a convaincu les élus des districts parisiens de se réunir sans attendre à l'Hôtel de Ville pour ordonner la création d'une milice bourgeoise à laquelle répondent de nombreux volontaires. Pour armer cette troupe, des bandes de manifestants se ruent, au matin du 14 juillet, sur les Invalides où sont entreposés 28000 fusils livrés sans résistance. Il ne manque plus que les munitions. Or, un arsenal est à porté de main, la Bastille, où reposent 250 barils de poudre.

Le climat insurrectionnel a convaincu les élus des districts parisiens de se réunir sans attendre à l'Hôtel de Ville pour ordonner la création d'une milice bourgeoise à laquelle répondent de nombreux volontaires. Pour armer cette troupe, des bandes de manifestants se ruent, au matin du 14 juillet, sur les Invalides où sont entreposés 28000 fusils livrés sans résistance. Il ne manque plus que les munitions. Or, un arsenal est à porté de main, la Bastille, où reposent 250 barils de poudre.La Bastille n'est plus, à l'époque, qu'une vieille forteresse médiévale que Louis XVI envisageait déjà de raser pour y créer une place. Commandée par le gouverneur de Launay, elle est défendue par 32 Suisses et 82 invalides, pas assez pour soutenir un siège régulier, mais suffisant pour s'opposer à une populace en armes. Pour cela, il suffit de fermer les portes et de laisser tirer les émeutiers sur les épaisses murailles.

A onze heures, une foule se presse aux abords de la Bastille. M. de Launay refuse de leur livrer les munitions qu'elle réclame, mais se montre toutefois conciliant avec la délégation qu'il reçoit en retirant les canons des tours. Soudain une décharge de mousqueterie retentit en provenance des émeutiers. Se croyant attaqué, le gouverneur fait tirer quelques coups de fusil à blanc pour dégager la cour extérieure, faisant déguerpir les assiégeants vers la Place de Grève.

Un assaut digne des guerres picrocholines

Plusieurs d'entre eux reviennent à la charge vers trois heures de l'après-midi et s'emparent du pont-levis, gardé par un seul invalide. Ils peuvent sans peine forcer la première enceinte, d'autant que M. de Launay a donné l'ordre de ne pas tirer sur les assaillants sans les avoir sommés de se retirer – ce qu'on ne pouvait faire, vu l'éloignement. Incapables d'aller plus avant, ceux-ci s'en prennent alors à trois invalides et à une jeune fille qu'ils croient être celle du gouverneur et qu'ils menacent de mort si la citadelle ne se rend pas. La garnison réagit en tirant un coup de canon, le seul de la journée. Les émeutiers détalent à nouveau comme des lapins, laissant quelques-uns des leurs sur le pavé.

Plusieurs d'entre eux reviennent à la charge vers trois heures de l'après-midi et s'emparent du pont-levis, gardé par un seul invalide. Ils peuvent sans peine forcer la première enceinte, d'autant que M. de Launay a donné l'ordre de ne pas tirer sur les assaillants sans les avoir sommés de se retirer – ce qu'on ne pouvait faire, vu l'éloignement. Incapables d'aller plus avant, ceux-ci s'en prennent alors à trois invalides et à une jeune fille qu'ils croient être celle du gouverneur et qu'ils menacent de mort si la citadelle ne se rend pas. La garnison réagit en tirant un coup de canon, le seul de la journée. Les émeutiers détalent à nouveau comme des lapins, laissant quelques-uns des leurs sur le pavé. Les assiégeants se concertent pour trouver un moyen d'entrer. L'un propose une catapulte, un autre veut neutraliser les fusils des soldats en les arrosant avec des pompes à incendie, un troisième (Santerre) veut incendier la Bastille par des jets d'huile enflammée… La solution vient finalement d'un renfort de déserteurs des Gardes-françaises, munis de canons saisis dans les pillages de la veille. Mais les tirs mal ajustés tombent sur le faubourg Saint-Antoine. C'est à cause de cette maladresse qu'on racontera que Launay avait fait bombarder Paris.

Désireux de mettre un terme à ce siège calamiteux, le gouverneur demande un capitulation acceptable, mençant en cas de refus, de faire sauter les réserves de poudre. Les émeutiers ayant promis qu'aucun mal ne serait fait à la garnison, M. de Launay fait abaisser le pont-levis. Il est 17 heures. La foule se rue aussitôt à l'intérieur de la forteresse. Dans la cohue, des coups de feu sont tirés, le massacre commence. Le gouverneur et plusieurs officiers sont taillés en pièces, des invalides sont pendus, pendant que la Bastille est livrée au pillage. C'est ainsi que la riche bibliothèque du chimiste Lavoisier, à l'époque directeur des poudres et salpêtres, a été brûlée.

A leur grande surprise, les vainqueurs de la Bastille n'ont trouvé là que sept prisonniers. On est loin de l'effroyable prison politique que les historiens-romanciers ont décrite. Les cellules n'étaient même pas fermées, les détenus pouvant ainsi aller à leur guise dans l'enceinte du bâtiment.

Qui sont donc ces « victimes de l'arbitraire royal » ?

Parmi eux figurent quatre escrocs condamnés pour avoir falsifié des lettres de change. Il s'agit de Jean Béchade, Bernard Laroche, Jean La Corrège et Jean-Antoine Pujade. Mais c'est le Parlement de Paris, et non le roi, qui a les embastillés. Ils ne profiteront, du reste, pas longtemps de leur liberté, puisqu'ils retourneront en prison seulement quelques jours après.

Parmi eux figurent quatre escrocs condamnés pour avoir falsifié des lettres de change. Il s'agit de Jean Béchade, Bernard Laroche, Jean La Corrège et Jean-Antoine Pujade. Mais c'est le Parlement de Paris, et non le roi, qui a les embastillés. Ils ne profiteront, du reste, pas longtemps de leur liberté, puisqu'ils retourneront en prison seulement quelques jours après.On trouve aussi un certain Auguste Tavernier, complice du fameux Damiens qui tenta s'assassiner Louis XV en 1757. Mais lui aussi fut condamné par le Parlement de Paris, pas par le roi. Tavernier ne profitera guère de la liberté. Il finira à Charenton où l'on enfermait les malades mentaux.

Les deux derniers prisonniers, de haute naissance, ne sont pas des frondeurs dont le roi aurait voulu taire la rebellion. Le comte Hubert de Solages fut embastillé à la demande de son père pour « crimes atroces » et « action monstrueuse » selon les documents de l'époque. Quant au comte de Whyte de Malleville, celui-ci fut enfermé lui aussi à la demande de sa famille à cause de sa démence. Tous les deux finiront également à Charenton.

Comment une telle pantalonnade serait-elle devenue fête nationale ?

Aussi pitoyable fût-elle, la prise de la Bastille – ou, pour être exact, la reddition de la Bastille – eut des conséquences terribles dans les provinces. Elle fut le signal d'alarme qui engendra de nombreux crimes et pillages inspirés par cet événement parisien. Malgré cela, elle fut célébrée un an plus tard, par la Fête de la Fédération. L'Histoire, réécrite par les vainqueurs, en avait fait l'épisode fondateur – pour ne pas dire légendaire – de la Révolution. Cependant cette commémoration ne se perpétua pas et tomba même dans l'oubli sous les régime qui se succédèrent.

C'est la IIIe République qui la ressortit des culs-de-basse-fosse où le 14 juillet avait sombré, en instituant en 1880 une fête nationale à cette date. Celui de 1789, ruisselant de sang et de vin, semblait difficile à faire admettre. On choisit par conséquent le 14 juillet 1790, moins meurtrier, pour fixer cet anniversaire. Ce qui n'empêche pas les nostagiques de la pique, aujourd'hui encore, de glorifier ce grotesque fait d'armes que fut la supposée prise de la Bastille.

C'est la IIIe République qui la ressortit des culs-de-basse-fosse où le 14 juillet avait sombré, en instituant en 1880 une fête nationale à cette date. Celui de 1789, ruisselant de sang et de vin, semblait difficile à faire admettre. On choisit par conséquent le 14 juillet 1790, moins meurtrier, pour fixer cet anniversaire. Ce qui n'empêche pas les nostagiques de la pique, aujourd'hui encore, de glorifier ce grotesque fait d'armes que fut la supposée prise de la Bastille.

Italie : Sur la voie des voies romaines

À la découverte des principales voies romaines de l’Europe, cap sur l’Italie, entre Rome et Florence. En Italie, le long de l’antique Via Cassia, à la découverte de quelques splendeurs de la Botte.

Les Étrusques commencèrent à paver des routes dès l’an – 400, avant d’être imités par les Romains, qui perfectionnèrent leurs techniques. Nous parcourons l’Italie à travers son ancien et important axe impérial, la Via Cassia. L’occasion de découvrir quelques splendeurs de la Botte.

« L’avant-guerre civile » d’Eric Werner

Réédition d’un essai philosophique portant sur la redéfinition de la guerre civile et de la place nouvelle de l’État dans sa gestion.

Réédition d’un essai philosophique portant sur la redéfinition de la guerre civile et de la place nouvelle de l’État dans sa gestion.

Il y a dix-sept ans paraissait à L’Âge d’Homme, L’avant-guerre civile, d’Eric Werner. La réédition, chez Xenia, de ce livre voyant, pour reprendre l’expression de Slobodan Despot dans sa postface, fait suite à une autre réédition, en 2013, par cet éditeur, d’un livre du même auteur, De l’extermination, le thème commun aux deux livres étant la guerre étrangère et la guerre civile.

Depuis l’Antiquité jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les choses étaient relativement plus simples qu’aujourd’hui. Ou bien il existait un ennemi extérieur et cet ennemi permettait de limiter le risque d’éclatement de la collectivité en renforçant sa cohésion, ou bien il n’existait plus d’ennemi extérieur et ce risque grandissait. La guerre étrangère est ce qui remédie à la guerre civile, dit Eschyle.

Depuis l’Antiquité jusqu’à la fin de Deuxième Guerre mondiale, le périmètre délimitant l’intérieur de l’extérieur des territoires a varié en dimension, mais il est resté relativement bien dessiné. Et, aux temps modernes, la création de État-nation a, selon Eric Werner, empêché le fléau de la guerre civile en s’arrogeant le monopole de la violence physique légitime, au prix, et en contrepartie, il est vrai, de guerres interétatiques.

À notre époque, ce qui a changé, c’est justement que les contours de l’extérieur et de l’intérieur sont devenus plus que flous et qu’en conséquence « la guerre civile devient, potentiellement au moins, une menace » : « personne n’est plus aujourd’hui sûr de rien: ni de sa propre identité, ni de celle des autres« . Les frontières interétatiques disparaissent de plus en plus et les organisations mondialistes prospèrent. La sécurité intérieure et extérieure se confondent, de même que les tâches de ceux qui sont chargés de les assurer, c’est-à-dire la police et l’armée.

Des frontières intra-étatiques apparaissent: ethnies, langues parlées, religions etc. et conduisent à des antagonismes. Se délitant indéniablement (non pas parce que sa forme d’État-providence est remise en cause, mais justement parce qu’elle ne l’est pas), l’État est incapable d’empêcher que ces antagonismes ne dégénèrent. Les hommes de l’État, jouant avec le feu, les favorisent même, faisant leur l’adage divide ut impera, se disant qu’en les multipliant il y a quelque chance qu’ils se neutralisent et ne se transforment pas en guerre.

L’État se délite et, dans le même temps, il se refait en menant une guerre intra-étatique, indirectement, contre ses propres citoyens. Il s’agit de les contrôler, de les espionner, de restreindre leur liberté d’opinion, d’expression et de recherche. Il s’agit de leur inoculer une pensée unique par la désinformation et la propagande. Il s’agit de les disloquer en s’en prenant à tout ce qui naturellement leur permettrait de s’opposer au pouvoir total que l’État exerce de plus en plus sur eux.

La politique, telle que décrite dans ce livre, n’est rien moins qu’attractive, si tant qu’elle le soit de toute façon. Contrairement à ce qui se dit de manière générale, n’occupe-t-elle pas une place beaucoup trop importante dans la vie des hommes, alors que l’on prétend que c’est l’économie qui a tout envahi ? Les tensions entre les hommes sont pourtant moins grandes dans les pays où cette dernière se porte mieux et où l’activisme de l’État est limité par des contrepouvoirs: je pense évidemment à la Suisse, toute imparfaite qu’elle est.

Dans la lignée de Benjamin Constant (qui pensait de son temps déjà qu’était advenue l’époque où le commerce remplaçait la guerre), après avoir rappelé qu’il existe deux manières pour un homme ou un peuple de se procurer ses moyens d’existence, les créer ou les voler (par la guerre notamment), Frédéric Bastiat concluait ainsi le chapitre XIX des Harmonies économiques :

" La Spoliation comme la Production ayant sa source dans le cœur humain, les lois du monde social ne seraient pas harmoniques, même au sens limité que j’ai dit, si celle-ci ne devait, à la longue, détrôner celle-là…"

Évidemment empêcher ainsi que le chaos social ne se produise, en satisfaisant au mieux les intérêts personnels légitimes des hommes, ne fait pas l’affaire des États et de ceux qui en vivent, parce que cela remet sérieusement en cause leur existence, qui ne peut être justifiée dès lors que pour la sécurité des biens et des personnes réduite au strict nécessaire…

Génocide arménien : les responsabilités de l'islamisme, des Jeunes Turcs, de la franc-maçonnerie

A l'occasion du centenaire du terrible génocide des chrétiens arméniens pour les Turcs, Bernard Antony publie un ouvrage intitulé "Le génocide arménien 1915-2015".

"« Génocide arménien » : c'est l'expression dans laquelle se resserrent, autour de l'évocation du sort du peuple quantitativement le plus massacré dans le premier quart du XXème siècle, les tragédies des exterminations qui ont visé jusqu à nos jours, phase finale, à l'anéantissement de tous les chrétiens habitant dans les actuels pays de Turquie, d'Irak et de Syrie. Le génocide dit arménien a été en effet, après les massacres du XIXème siècle, celui d'une continuité d'éradication aussi des Assyro-chaldéens et des Grecs du Pont et d'Asie Mineure. Le 24 avril 1915, date de la déportation vers la mort des élites arméniennes sur décision du gouvernement des Jeunes Turcs marque, certes, le début du grand génocide des années 1915-1916, mais parachevé après 1918 par Mustafa Kemal sur le territoire de l'actuelle Turquie et continué ensuite jusqu à nos jours en Syrie et en Irak.

Bernard Antony, à travers les témoignages, en évoque les indicibles abominations dans toute l'étendue du mystère du mal. Il en rappelle, dans le refus des occultations révisionnistes ou négationnistes, les responsabilités convergentes du fanatisme islamique et des Jeunes Turcs, à la croisée de la franc-maçonnerie, des influences donmeh et du jacobinisme français."

Éducation et travail: les fils rouges de la pensée de Simone Weil

Des topos qu’elle rédigeait sous le regard bienveillant de son professeur de philosophie Alain, jusqu’à « L’Enracinement », son « second grand œuvre » que la mort l’empêcha d’achever, Simone Weil n’aura eu de cesse d’écrire et de répondre aux préoccupations de son temps. Retour sur une œuvre et une vie dont l’exigence était de concilier pensée et action.

Lire L’Enracinement de Simone Weil n’est pas chose facile, et encore moins pour un lecteur contemporain qui serait susceptible de le trouver trop éloigné des intérêts de son temps. Nombre de passages nous ramènent à l’époque d’une France profondément rurale et chrétienne dans laquelle l’Église régentait la vie quotidienne. Il y est question de culture ouvrière et paysanne, du déracinement, véritable fléau qui s’est emparé de la société tout entière et dont souffrent en premier lieu les ouvriers et les paysans. Que pourrait-on tirer de cette œuvre posthume à une époque où l’on ne parle plus de paysans mais d’agriculteurs – dont le nombre ne cesse de décroître en France – et où désormais les ouvriers ne sont plus une référence politique première ? Le temps qui nous sépare de l’œuvre de Simone Weil a sans doute joué en faveur du capitalisme, et a ainsi modelé l’ethos des individus. L’Homo œconomicus est devenu une réalité de masse avec son cortège de modèles et de désirs auxquels nous voudrions tous parvenir, y compris ceux qui se seraient appelés autrefois les prolétaires. Mais loin d’être une vaine activité, relire Simone Weil permet de mieux comprendre l’histoire, en découvrant que nos problèmes ont déjà été posés, qu’ils ont parfois trouvé des solutions, plus ou moins valables, certes, mais qui donnent toutefois une structure à nos débats. C’est donc une leçon que nous devons commencer par comprendre et discuter, pour finalement l’appliquer aux problèmes de notre temps.

Paris, le 3 février 1909 – Ashford, le 24 août 1943

Bien née, Simone Weil aurait pu se contenter d’une existence bourgeoise et paisible, mais elle préfère affronter les réalités de son temps et mêler la pensée à l’action. Son œuvre entière témoigne d’un insatiable engagement politique, non pas au sens strict d’une adhésion ou d’un militantisme – elle critiquait notamment avec âpreté le jeu hypocrite des partis politiques – mais bien plus, au sens large, d’une prise de position publique sur les grandes questions posées par la société. Simone Weil n’a jamais hésité à s’engager directement, et surtout physiquement, dans une cause car rien n’était plus horrible, selon elle, que ceux qui se contentaient de rester passivement à l’arrière. Un exemple fameux : en 1936, elle s’engage dans la guerre d’Espagne et rêve de combattre en première ligne malgré son manque total de formation militaire, et surtout, la peur qu’elle inspire à ses camarades miliciens anarchistes lorsqu’ils l’observent porter si maladroitement une arme. Hors de question donc d’écrire sur la condition ouvrière, si c’est pour se contenter de visiter les usines, carnet et stylo en mains et en refusant de se salir. Il lui apparaît au contraire nécessaire de se frotter à la réalité, de partager et de laisser « entrer dans sa chair » le malheur de ceux qui travaillent au rythme des cadences. Elle fera ainsi l’expérience du déracinement en travaillant plusieurs mois dans des usines et en s’adonnant aux travaux des champs bien au-delà de ses forces physiques – elle était d’une santé fragile – chez les quelques paysans qui voulaient bien d’elle. Simone Weil y puisera toute la matière de sa réflexion sur le travail et la vie humaine.

Au cœur de son œuvre posthume, L’Enracinement, on retrouve la mise en exergue d’un enracinement corporel en un lieu et un temps limités permettant une juste reconnaissance de soi. Ce besoin d’enracinement correspond précisément au plus important et au plus méconnu de l’âme humaine : «Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. » Faire retour sur la notion d’enracinement, voilà qui pourrait prêter à sourire à une époque où les hommes n’ont jamais été aussi mobiles et nomades. Pourtant, les notions d’enracinement et de déracinement employées par Simone Weil dans son dernier « grand œuvre » n’ont définitivement rien emprunté à la pensée nationaliste de droite d’un Barrès, et résonnent encore de nos jours avec une étrange acuité. En même temps qu’elle s’évertue à dresser les conditions pour que cet enracinement soit rendu possible, Simone Weil se penche sur les causes mêmes du déracinement profond des individus : la course à l’argent, le manque d’éducation, etc. Autant de difficultés que l’on retrouve soixante-dix ans plus tard, toujours aussi tangibles.

Réinventer le travail

Bien que le temps de la fracture col blanc – col bleu ait disparu, balayé par la désindustrialisation progressive de la France, l’organisation contemporaine du travail n’est pas exempte d’écueils. L’emploi semble désormais devenu un privilège, et donc une source de division entre les 10 % de chômeurs qu’on somme de décrocher au plus vite un job, et les autres qui font bon an mal an leur labeur quotidien, quand ils ne se mettent pas à trembler en pensant à l’avenir noirci de leur profession ou de leur entreprise. Or, la privation de travail revient à une complète négation de l’individu dans une société libérale qui porte justement au pinacle l’idée d’individu. C’est la durée de la crise, et plus encore la croyance que cette crise est durable et infinie, qui pousse ainsi au désespoir. Les arrêts de travail pour cause de dépression, les vagues de suicides, les individus à bout qui préfèrent passer par-dessus bord : tous ces phénomènes ne cessent de se banaliser.

Face à ce malaise, ne faudrait-il pas réinventer le travail ? Simone Weil écrivait, au début des années 1940, qu’il était devenu pressant et nécessaire de développer une civilisation constituée par une spiritualité du travail, car a contrario : « la disqualification du travail est la fin de la civilisation. » Seul le travail qualifié, c’est-à-dire réalisé en conscience, est un élément libérateur pour l’homme. Mais encore faut-il avoir passé l’épreuve du travail ouvrier pour comprendre la nécessité de le réformer, comme le relate Simone Weil dans ses Cahiers : « Quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux, Trotski sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus, n’avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n’avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. » Dès les premiers jours de travail à l’usine, Simone Weil noircit des pages entières dans lesquelles elle relate scrupuleusement les effets tout d’abord physiques : la fatigue qui s’accumule, le métier qui rentre dans le corps. Puis ils deviennent moraux : l’absence de rébellion, l’acceptation tacite et résignée de l’exploité. « L’homme est ainsi fait que celui qui écrase ne sent rien, que c’est celui qui est écrasé qui sent. Tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte. »

Face à ce malaise, ne faudrait-il pas réinventer le travail ? Simone Weil écrivait, au début des années 1940, qu’il était devenu pressant et nécessaire de développer une civilisation constituée par une spiritualité du travail, car a contrario : « la disqualification du travail est la fin de la civilisation. » Seul le travail qualifié, c’est-à-dire réalisé en conscience, est un élément libérateur pour l’homme. Mais encore faut-il avoir passé l’épreuve du travail ouvrier pour comprendre la nécessité de le réformer, comme le relate Simone Weil dans ses Cahiers : « Quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux, Trotski sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus, n’avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n’avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. » Dès les premiers jours de travail à l’usine, Simone Weil noircit des pages entières dans lesquelles elle relate scrupuleusement les effets tout d’abord physiques : la fatigue qui s’accumule, le métier qui rentre dans le corps. Puis ils deviennent moraux : l’absence de rébellion, l’acceptation tacite et résignée de l’exploité. « L’homme est ainsi fait que celui qui écrase ne sent rien, que c’est celui qui est écrasé qui sent. Tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte. »

Une sublime lettre écrite au père Perrin et publiée de nos jours sous le nom L’amour de Dieu et le malheur permet de mieux saisir l’itinéraire philosophique et spirituel de Simone Weil. C’est parce qu’elle s’est efforcée pendant de longs mois à endurer l’humiliation, l’abrutissant travail à la chaîne qui empêche de penser, qu’elle décidera de porter sa croix et de s’élever dans l’inspiration chrétienne : « Quand la pensée est contrainte par l’atteinte de la douleur physique, cette douleur fut-elle légère, de reconnaître la présence du malheur, il se produit un état aussi violent que si un condamné est contraint de regarder pendant des heures la guillotine qui va lui couper le cou. Des êtres humains peuvent vivre vingt ans, cinquante ans dans cet état violent. On passe à côté d’eux sans s’en apercevoir. On remarque seulement qu’ils ont parfois un comportement étrange, et on blâme ce comportement. Il n’y a vraiment de malheur que si l’événement qui a saisi une vie et l’a déracinée, l’atteint directement ou indirectement dans toutes ses parties, sociale, psychologique, physique. Le facteur social est essentiel. »

Le passé à transmettre

« L’amour du passé n’a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la révolution puise sa sève dans une tradition. » Simone Weil nous enjoints à connaître le passé, à s’en instruire, à y puiser la source de notre identité. Formuler une telle remarque, c’est finalement se poser la question de notre rapport au temps. L’individu se retrouve désaffilié de toute attache, errant sans passé. Réfugié dans l’instant, cantonné à une sorte d’immédiateté fébrile et précaire, il est sans avenir en ce sens qu’il n’est plus véritablement inscrit dans une histoire. Ou encore l’histoire telle qu’il la perçoit et la vit n’est plus autre chose qu’une succession aléatoire de présents, une addition d’instants éphémères dénués de toute valeur. Nos sociétés en viennent à porter le deuil d’une continuité concrète dans laquelle s’inscrivait l’individu, dans laquelle précisément il pouvait prendre racine. Même la culture, l’instruction sont mises en échec.

Constat amer qu’égrène Simone Weil à l’aube de la Seconde Guerre mondiale : nous sommes aux prises avec une culture définitivement entachée et médiocre. Constat qu’on ne peut que réitérer aujourd’hui face à l’air penaud de certains élèves : Phèdre de Racine ou encore L’amour sacré et l’amour profane de Titien ne peuvent être mis en compétition face à Matrix ou Secret Story. En outre, explique la philosophe, il ne faudrait pas vulgariser, mais à rebours « traduire et rendre accessible le beau à des âmes dont la sensibilité est modelée par les conditions d’existence ». L’idée de transmission est ici primordiale : nous ne serions pas ce que nous sommes sans ce patrimoine culturel que nous avons reçu en héritage et que nous devons sauver de l’oubli. Simone Weil a elle-même donné l’exemple et écrit des textes remarquables sur Antigone, Electre, etc., pour un public d’ouvriers et lorsqu’elle enseignait à des jeunes filles dans des lycées de province.

« Ce qu’on appelle aujourd’hui instruire les masses, c’est prendre cette culture moderne, élaborée dans un milieu tellement fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité, en ôter tout ce qu’elle peut encore contenir d’or pur, opération qu’on nomme vulgarisation, et enfourner le résidu tel quel dans la mémoire des malheureux qui désirent apprendre, comme on donne la becquée à des oiseaux. » L’école reproduit en somme le fonctionnement capitaliste : « Les examens exercent sur la jeunesse des écoles le même pouvoir que les sous sur les ouvriers qui travaillent aux pièces. » Piétinant sa mission éducative première qui est celle de donner goût et désir d’apprendre, l’institution se consacre désormais au culte de la performance creusant, voire pire, rendant légitimes les inégalités qu’elle visait a priori à suspendre : « Un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que, s’il est paysan, c’est parce qu’il n’était pas assez intelligent pour devenir instituteur. »

Revaloriser le travail manuel

Il y a un grand décalage entre ce que vit l’élève et ce qu’on lui somme d’apprendre. Ce décalage est issu d’une tradition tenace qui perdure depuis la Renaissance, au moment où ont été divisées la culture savante et la culture de la masse : ce fut l’amorce d’une véritable dichotomie entre culture élitiste et culture populaire. S’inscrivant dans un héritage socialiste en matière de pédagogie, Simone Weil veut réconcilier et concevoir l’une avec l’autre éducation intellectuelle et professionnelle. Rien n’est plus injurieux selon elle, que ce clivage patent entre travail manuel et travail intellectuel. Elle s’évertue ainsi à transmettre avec passion un peu « d’or pur » aux ouvriers et paysans qu’elle rencontre dans les usines et les fermes, car elle a l’intime conviction que l’âme humaine ne peut connaître qu’une soif de connaissance jamais étanchée.

En outre, elle n’oublie pas la citation bien connue d’Anaxagore rapportée par Aristote qui dit que « l’homme est le plus intelligent des animaux parce qu’il a des mains ». Il semble que nous n’ayons jamais autant valorisé la tête au détriment de la main, la conception plutôt que l’exécution. Et ce n’est pas une faute sans conséquences pour notre société. Les filières professionnelles et technologiques sont dévalorisées, certains parents les croient même réservées aux plus mauvais élèves. Le savoir-faire manuel et le rapport qu’il crée avec le monde s’en trouve dévalué. Or, pour avoir la moindre prise sur le monde, intellectuellement parlant, ne faut-il pas avoir un minimum de capacité d’agir matériellement sur lui ? « L’homme qui travaille reconnaît dans le monde effectivement transformé par son travail, sa propre œuvre », expliquait Kojève dans son Introduction à la lecture de Hegel.

Pour Simone Weil, il s’agit d’inculquer dès le plus jeune âge le goût du travail bien fait, et de lutter ainsi contre la généralisation du travail sans qualité. Mais cela implique également de réadapter l’organisation sociale du travail. De nombreuses améliorations ont vu le jour, le travail ouvrier est sans nul doute moins pénible qu’au temps de Simone Weil. Pour autant, différentes recherches montrent que les ouvriers rencontrent des difficultés nouvelles, qui d’ailleurs débordent bien souvent le cadre des usines : « la mise en concurrence des salariés, l’évaluation individuelle, la rationalisation excessive, les normes élaborées par une hiérarchie qui ne connait pas la réalité du travail, uneretaylorisation qui permet d’intensifier le travail, la suppression des moments de convivialité… » (Mémoire et transformations du travail dans les entreprises de René Mathieu et Armelle Gorgeu, à lire ici). Richard Sennet sociologue et historien américain, en appelle à la revalorisation du travail artisanal. Celui-ci mêle réflexion et imagination, mais surtout, il nécessite de la lenteur : le beau travail se fait toujours lentement, il est tout le contraire de la rapidité et de l’urgence que prône la société moderne.

Simone Weil avait très bien entrevu ce qui allait devenir le néolibéralisme sans frein de notre époque. Et pour y remédier, elle avait retenu de sa lecture des philosophes grecs, la sagesse qui repose sur la recherche de l’équilibre et de la juste mesure. À rebours, toute la vie moderne s’est fait vilipender par la démesure et l’hubris : « Notre civilisation repose sur la quantité et a perdu de vue la qualité : tout s’en trouve corrompu. » La quantité car il semble que nous vivions pour accumuler toujours plus, comme pour combler artificiellement un vide. Nous sommes devenus en somme une civilisation de l’avoir, où règnent en maîtres la recherche du profit et la rentabilité. En nous coupant du passé, peut-être avons-nous oublié une leçon essentielle de notre Histoire et des peuples qui nous ont précédés : toute civilisation poussée à l’excès apporte avec elle sa Némésis.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il paraissait impossible à Camus d’imaginer une renaissance de la France et de l’Europe qui ne tînt compte des exigences que Simone Weil a définies dans L’Enracinement. Force est de reconnaître à sa lecture que sur bien des points, Simone Weil était capable de comprendre les maladies de son époque et d’en discerner les remèdes.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il paraissait impossible à Camus d’imaginer une renaissance de la France et de l’Europe qui ne tînt compte des exigences que Simone Weil a définies dans L’Enracinement. Force est de reconnaître à sa lecture que sur bien des points, Simone Weil était capable de comprendre les maladies de son époque et d’en discerner les remèdes.

Nos Desserts :

- Un article sur la Note sur la suppression des partis politiques de Simone Weil : « Vérité, justice et bien public contre les partis politiques »

- Un site qui présente la pensée de la philosophe à travers une série de citations et de grands thèmes tirés de son Œuvre

- Dans l’émission de radio Les racines du ciel avec Jacques Julliard : Simone Weil, la femme révoltée

- Le documentaire Simone Weil par ceux qui l’ont connue avec la participation du philosophe Gustave Thibon

- Pour lire en ligne L’Enracinement, par ici

vendredi 24 avril 2015

Charles Martel et la bataille de Poitiers : mythe ou réalité ?

Laurent Wetzel, haut fonctionnaire de l’Education nationale à la retraite, ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé d’histoire, auteur de Ils ont tué l’histoire-géo (éd. François Bourin, 2012).

♦ J’ai été saisi d’étonnement en découvrant, le 19 avril, sur le site Les Inrocks, l’article d’un certain Jean-Marie Durand, spécialiste des « idées », intitulé « Tu parles, Charles Martel ! La déconstruction d’un mythe identitaire », consacré à l’essai, paraît-il « éclairant », de deux « historiens », William Blanc et Christophe Naudin, Charles Martel et la bataille de Poitiers. De l’histoire au mythe identitaire.

« La plus puissante des familles franques, dans le pays de Metz,devint célèbre au temps qu’elle avait pour chef Charles, surnomméMartel parce qu’il a écrasé, comme avec un marteau, les Arabes qui avaient envahi la Gaule ».

A en croire cet idéologue et ces deux « historiens », bien décidés à terrasser les « historiens islamophobes », « la bataille de Poitiers est un événement mineur de notre histoire, qui « ne doit sa survie mémorielle qu’à l’utilisation qui en a été faite, depuis les années 1880, par l’extrême droite et le courant nationaliste » » ; « elle n’est pas historiquement le choc que beaucoup d’autres ont imaginé » ; « les grandes figures de l’enseignement sous la IIIe République – Jules Michelet et Ernest Lavisse – ne lui ont consacré que peu d’attention, Jules Michelet minimisant la bataille et le manuel Lavisse ne lui consacrant pas une ligne ».

On reste interdit devant tant de contre-vérités.

Jules Michelet, qui a publié son Histoire de France des origines à la mort de Louis XI, entre 1833 et 1844, sous la Monarchie de Juillet et non sous la IIIe République, soulignait au contraire dans cet ouvrage l’importance de ladite bataille :

« Les Sarrasins, maîtres de l’Espagne, s’étaient emparés du Languedoc. De la ville de Narbonne, leur innombrable cavalerie se lançait audacieusement vers le nord, jusqu’en Poitou, jusqu’en Bourgogne, confiante dans sa légèreté et dans la vigueur infatigable de ses chevaux africains. La célérité prodigieuse de ces brigands, qui voltigeaient partout, semblait les multiplier ; ils commençaient à passer en plus grand nombre : on craignait que, selon leur usage, après avoir fait un désert d’une partie des contrées du Midi, ils ne finissent par s’y établir. Une rencontre eut lieu près de Poitiers entre les rapides cavaliers de l’Afrique et les lourds bataillons des Francs (732) […]. Charles Martel poussa jusqu’en Languedoc, entra dans Nîmes et essaya de brûler les Arènes qu’on avait changées en forteresse. »

Ernest Lavisse, en 1913, dans son manuel pour le cours moyen, 1re et 2e année, a consacré en réalité trente lignes à Charles Martel, à l’invasion arabe et à la bataille de Poitiers. J’en extrais celles-ci :

« La plus puissante des familles franques, dans le pays de Metz, devint célèbre au temps qu’elle avait pour chef Charles, surnommé Martel parce qu’il a écrasé, comme avec un marteau, les Arabes qui avaient envahi la Gaule. En l’année 732, ils étaient arrivés près de Poitiers, quand ils rencontrèrent Charles Martel qui venait au devant d’eux avec une armée. Les Arabes, montés sur de petits chevaux rapides, et habillés de longs manteaux blancs, coururent vers la cavalerie franque. Les Francs, montés sur de grands chevaux du nord, les laissèrent venir et se défendirent avec leurs haches et leurs épées si bien que les Arabes reculèrent. Alors les Francs se mirent en marche. C’était comme une muraille de fer qui s’avançait. Les Arabes se retirèrent dans leur camp, et, pendant la nuit, ils s’enfuirent. Ainsi, Charles Martel a empêché les Arabes de conquérir notre pays. »

Dans son Abrégé de l’histoire du Moyen Age pour le cours de seconde, Victor Duruy parlait déjà, en 1857, de « la grande victoire de Charles Martel sur les infidèles, qui arrêta, entre Tours et Poitiers, le mouvement de l’invasion de l’islamisme vers l’Occident ».

En 1904, dans son manuel pour la classe de 5e, l’historien Charles Seignobos, républicain et protestant, insistait, avant de raconter la bataille de Poitiers, sur « les guerres qu’avait dû faire Charles Martel toute sa vie de tous les côtés, surtout dans le Midi contre les musulmans ».

En 1925, dans son manuel pour la classe de 4e, Arthur Huby, plus tard doyen de l’Inspection générale d’histoire-géographie, insistait aussi sur cet « événement exceptionnel » : « Sa victoire sur les Arabes tira Charles Martel hors de pair. La victoire de Poitiers (octobre 732), qui marqua l’arrêt de l’offensive arabe contre l’Europe, eut un immense retentissement. Charles Martel apparut comme le sauveur du monde chrétien tout entier. »

Sans oublier Jules Isaac (futur militant du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes) qui écrivait à la même époque, dans le fameux Malet-Isaac : « Charles Martel eut la gloire d’arrêter à Poitiers, en 732, une terrible invasion arabe. »

En 1935 enfin, dans leur petit manuel pour le cours élémentaire, 1re année, Mon Premier Livre d’Histoire de France, Léon Brossolette et Marianne Ozouf, père et sœur du héros de la Résistance, ont illustré une page entière d’une image en couleurs sous-titrée « Charles-Martel à Poitiers – Les rois francs, qu’on appelle les rois fainéants, ne savent plus commander leurs armées. Le duc Charles-Martel les commande à leur place. Il bat à Poitiers les rapides cavaliers arabes qui attaquent la Gaule ».

On observera cependant que ne figurent nulle part, dans les actuels programmes d’histoire du primaire et du collège, ni Charles Martel, ni la bataille de Poitiers, tous programmes signés, en 2008, par Xavier Darcos, avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy et François Fillon, trois phares de ce qu’on appelle la « droite républicaine ».

Ce qui n’empêche pas Philippe Nemo, dans son excellent manuel d’histoire pour les CE2-CM1-CM2, de préciser pour nos écoliers : « Les Arabes avaient conquis un immense empire qui s’étendait jusqu’en Europe. Ils s’étaient emparés de l’Espagne, et maintenant ils voulaient aussi envahir la France. Charles Martel gagna contre eux la bataille de Poitiers en 732 après J.-C. et il les força à se replier en Espagne. Le prestige acquis par Charles Martel à cette occasion fut très grand. » (La Librairie des Ecoles, 2012, p. 52).

Laurent Wetzel, 22/04/2015

Histoire du fascisme français

L'extrémisme français entre deux époques. Une réponse aux thèses de Zeev Sternhell et un bilan actuel de la droite extrême.

De nombreux ouvrages traitent de la montée de l’extrême droite en Europe et de la séduction des discours populistes dans un monde de plus en plus complexe. La France n’échappe pas à ce terrain d’études. De nouveaux mouvements extrémistes ravivent d’anciens démons de son histoire.

Les deux ouvrages (un recueil et la revue Lignes) ici recensés sont à mettre en parallèle, comme un écho, du passé vers l’avenir. Leurs motivations sont différentes mais ils offrent une analyse pointue des différents mouvements à l’œuvre en France, d’une part au début du XXème siècle et, d’autre part au début du XXIème siècle.

Ces périodes ne sont pas identiques même si la tentation est grande de construire des passerelles. Il n’en reste pas moins que le cas français passionne. Le berceau des libertés et des droits de l’homme n’a jamais été débarrassé d’une droite ultra-conservatrice. Elle a été l’occasion pour certains historiens d’affirmer que le fascisme prend sa source dans le pays de Rousseau, Voltaire et Montesquieu. N’est-ce pas trop?

La France préfasciste d’avant-guerre

Le débat, initié par l’historien israélien Zeev Sternhell, sur les origines françaises du fascisme ne cesse de se poursuivre. Il mobilise ses contradicteurs qui s’emploient avec détermination à démontrer que la thèse de l’historien des idées ne passe pas la barrière des faits, ni en France, ni en Europe. Non, la France n’est pas le pays où prend naissance, avant 1914, le mouvement fasciste qui inondera l’Europe. Ce n’est pas le travail global de l’historien, dont on peut relire la vie et la pensée dans le livre-entretien Histoire et Lumières, paru l'année dernière et commenté ici, qui est remis en cause. Sa thèse, issue de son étude des mouvements nationalistes français d’avant 1914, ne convainc pas. Pour le démontrer, des grandes signatures de la science politique française et européenne se rassemblent dans un ouvrage justement intitulé Fascisme Français?, et dirigé par Serge Berstein et Michel Winock, celui-là même qui fut, par le passé, l’éditeur de Sternhell... Winock ouvre la voie: même si des mouvements existent en France avant 1914, l’Italie connaît elle aussi sa part d’ombre. Plus grave est l’occultation par Sternhell de la Grande Guerre, qui porte les frustrations d’après-guerre et la violence des mouvements européens des années 1920 d’où naîtra le fascisme. Le mot est d’ailleurs prononcé pour la première fois en 1919, en Italie.

Le rejet en France de l’absolutisme monarchique et clérical au XVIIIème siècle produira des réactions contre-révolutionnaires, mais de là à en faire un véritable système, la nomenklatura universitaire manque de s’étouffer.

Rappel à l’ordre

Les faits sont têtus et constituent un rappel à l’ordre salutaire qu’empruntent Alain-Gérard Slama, Jacques Julliard, Jean-Pierre Azéma, Paul Thibaud ou Jean-Noël Jeanneney. Ce n’est pas une union de circonstance, honorant la mémoire de Réné Rémond et défendant les intérêts d’une caste d’intellectuels directement visée par Sternhell. C’est, semble-t-il, la volonté de sortir d’une controverse et d’éclairer le lecteur sur les démons français du début du XXème siècle: boulangisme, antidreyfusard, Barrès, catholiques conservateurs… Le fascisme, par définition totalitaire, violent et communautaire, ne s’accorde pas en France avec une droite qui, malgré tout, reste attachée majoritairement au fond républicain de l’époque. L’idéalisme philosophique de Sternhell, alimenté par sa vison binaire d’une contre-offensive naturelle à la révolution laïque et républicaine française, relève plus de la caricature que de la démarche scientifique. Steven Englund plonge une plume virulente contre cette vision de la France de l’époque, démontrant que les faits donnent raison à la clairvoyance populaire plutôt qu’aux séductions boulangistes. La France n’a pas été épargnée par les mouvements fascisants et notamment celui du PSF dans l’entre-deux-guerres. Elle a connu, avant la Première Guerre mondiale, un fourmillement préfasciste, à la recherche d’une voie entre républicanisme et nationalisme. L’ouvrage démontre parfaitement comment s’organise, dans tous ces réseaux hétéroclites, la dérive de la pensée. Rien n’en fait pour autant le berceau du fascisme européen, ni la marque d’une quatrième droite française. Ces tentations idéologiques, bardées d’antisémitisme et de nationalisme, trouveront en Italie et en Allemagne une virulence totalitaire et une violence organisée. L’analyse de Sternhell est donc une «relecture du passé qui ne passe pas».

Retour ou renouveau de l’extrémisme au XXIe siècle ?

Cette poussée, souvent disséminée, du rejet de l’autre et du repli sur soi n’est donc pas un monopole français. Elle n’est pas non plus celui d’une époque. Le numéro 45 de la revue Lignes présente «Les nouvelles droites extrêmes» et expose avec beaucoup de style et d’intérêt le développement actuel d’une extrême droite toujours aussi diffuse et insidieuse. Le philosophe Jacob Rogozinski et l’essayiste Michel Surya rassemblent de passionnantes contributions d’universitaires sociologues, philosophes, politistes, journalistes, anthropologues. Il ne s’agit pas d’une nouveauté pour les auteurs mais bien d’un retour des conservatismes les plus durs qui ont pu trouver quelques points de convergence dans l’actualité. La question des identités nationales et religieuses, croisant celle des identités sexuelles ou du prétendu enseignement du «genre» dans les écoles, ont donné à voir une étrange kermesse de rue, dans laquelle chacun a tenté de trouver son rôle et placer sa voix. Là aussi, l’ouvrage évite de parler de fascisme, les événements et les discours ne se diluant pas forcément dans les urnes, malgré un Front national qui promet encore des lendemains meilleurs.

L’antisémitisme ou l’homophobie ont repris une place sur la scène médiatique, «détabouisant» des thèmes que l’on croyait définitivement enterrés. Les auteurs décortiquent les mouvements à l’œuvre en France et les discours les plus sidérants entendus durant le printemps 2014, notamment lors du passage de la «Manif pour tous» au «Printemps français». Frédéric Neyrat démontre comment le concept de nationalisme semble parfois dépassé et remplacé par celui d’identitaire, devenu une idéologie qui permet toutes les fantasmagories. Ce discours foncièrement minoritaire et confidentiel a pris une place considérable dans l’espace public. Cette place vient paradoxalement renforcer la légitimité de ces discours absurdes, notamment sur la question du genre, fort bien expliquée par Jean-Philippe Milet. D’une manière générale, la montée du Front national, en parallèle de ces poussées extrémistes, questionne les auteurs car son réservoir est empli d’une peur collective mal identifiée, mêlant l’immigration, la concurrence économique étrangère et la bureaucratie bruxelloise.

Epoques différentes, mêmes dérives ?

Entre la nouveauté et le renouveau, l’analogie avec les années 1930 est parfois frappante, notamment pour l’antisémitisme. «Mais attention de ne pas tomber dans l’anachronisme», prévient Jérémy Guedj, «l’Etat d’Israël n’existait pas, ni la cause palestinienne… néanmoins l’histoire s’impose à la réflexion actuelle».

Face à ces mouvances et au choc des résultats aux élections européennes et départementales, Jean-Loup Anselme envisage, non pas la fin des partis de gouvernement mais plutôt une décomposition à gauche et une recomposition à droite. D’autres auteurs sont plus durs, notamment avec la gauche, évoquant une capitulation intellectuelle. Le sociologue Gérard Mauger évoque, quant à lui, le combat «mythologique» entre le beauf et le bobo, préfigurant des luttes sociétales nouvelles.

Ne pas confondre «libéralisme culturel» et «mondialisation néolibérale», réconcilier les champs intellectuels et éducatifs avec la classe populaire, décrypter les hoaxes et autres théories du complot, dénoncer les fabrications de coupables sur mesure… sont autant de propositions détaillées dans cette revue que l’on pourra lire avec beaucoup d’attention.

Aujourd’hui, comme hier, les pratiques politiques et républicaines, faites de constructions partisanes morcelées, se doivent de monter à l’assaut de ces idées conservatrices, racistes et inégalitaires. Le peuple ne doit pas être exclu de ce nouvel avatar du vivre ensemble.

De nombreux ouvrages traitent de la montée de l’extrême droite en Europe et de la séduction des discours populistes dans un monde de plus en plus complexe. La France n’échappe pas à ce terrain d’études. De nouveaux mouvements extrémistes ravivent d’anciens démons de son histoire.

Les deux ouvrages (un recueil et la revue Lignes) ici recensés sont à mettre en parallèle, comme un écho, du passé vers l’avenir. Leurs motivations sont différentes mais ils offrent une analyse pointue des différents mouvements à l’œuvre en France, d’une part au début du XXème siècle et, d’autre part au début du XXIème siècle.

Ces périodes ne sont pas identiques même si la tentation est grande de construire des passerelles. Il n’en reste pas moins que le cas français passionne. Le berceau des libertés et des droits de l’homme n’a jamais été débarrassé d’une droite ultra-conservatrice. Elle a été l’occasion pour certains historiens d’affirmer que le fascisme prend sa source dans le pays de Rousseau, Voltaire et Montesquieu. N’est-ce pas trop?

La France préfasciste d’avant-guerre