mercredi 31 janvier 2018

Maurras et le petit poussin

Devoir de mémoire…

En modeste contribution à l’oeuvre de commémoration nationale, et à la façon toute particulière dont ceux qui s’en occupent ont attiré l’attention sur la naissance, il y aura 150 ans le 20 avril prochain, de Charles Maurras, nous vous proposons cet extrait de Mes idées politiques.

Ce texte, aussi peu conformiste que clair, délicieux et profond est l’un de ses plus beaux écrits.

Présent dans un recueil scolaire très usité, il a pu ainsi, au fil de nombreuses années, être présenté à l’ignorance étonnée des élèves par un professeur de philosophie facétieux …

Ils ont pu, en retour, constater que l’auteur n’était pas qu’un vieux barbu barbant et pestiféré.

« Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir.

Peu de choses lui manque pour crier : « Je suis libre … ». Mais le petit homme ?

Au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d’être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d’être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être gardé de risques mortels. Le peu qu’il a d’instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires, il faut qu’il les reçoive, tout ordonnés, d’autrui.

Il est né. Sa volonté n’est pas née, ni son action proprement dite. Il n’a pas dit « Je » ni « Moi », et il en est fort loin, qu’un cercle de rapides actions prévenantes s’est dessiné autour de lui. Le petit homme presque inerte, qui périrait s’il affrontait la nature brute, est reçu dans l’enceinte d’une autre nature empressée, clémente et humaine : il ne vit que parce qu’il en est le petit citoyen.

Son existence a commencé par cet afflux de services extérieurs gratuits. Son compte s’ouvre par des libéralités dont il a le profit sans avoir pu les mériter, ni même y aider par une prière, il n’en a rien pu demander ni désirer, ses besoins ne lui sont pas révélés encore. Des années passeront avant que la mémoire et la raison acquises viennent lui proposer aucun débit compensateur. Cependant, à la première minute du premier jour, quand toute vie personnelle est fort étrangère à son corps, qui ressemble à celui d’une petite bête, il attire et concentre les fatigues d’un groupe dont il dépend autant que de sa mère lorsqu’il était enfermé dans son sein.

Cette activité sociale a donc pour premier caractère de ne comporter aucun degré de réciprocité. Elle est de sens unique, elle provient d’un même terme. Quand au terme que l’enfant figure, il est muet, infans, et dénué de liberté comme de pouvoir ; le groupe auquel il participe est parfaitement pur de toute égalité : aucun pacte possible, rien qui ressemble à un contrat. Ces accords moraux veulent que l’on soit deux. Le moral de l’un n’existe pas encore.

On ne saurait prendre acte en termes trop formels, ni assez admirer ce spectacle d’autorité pure, ce paysage de hiérarchie absolument net.

Ainsi, et non pas autrement, se configure au premier trait le rudiment de la société des hommes.

La nature de ce début est si lumineusement définie qu’il en résulte tout de suite cette grave conséquence, irrésistible, que personne ne s’est trompé autant que la philosophie des « immortels principes », quand elle décrit les commencements de la société humaine comme le fruit de conventions entre des gaillards tout formés, pleins de vie consciente et libre, agissant sur le pied d’une espèce d’égalité, quasi pairs sinon pairs, et quasi contractants, pour conclure tel ou tel abandon d’une partie de leurs « droits » dans le dessein exprès de garantir le respect des autres.

Les faits mettent en pièce et en poudre ces rêveries. La Liberté en est imaginaire, l’Egalité postiche. Les choses ne se passent pas ainsi, elles n’amorcent même rien qui y ressemble et, se présentant de toute autre manière, le type régulier de tout ce qui se développera par la suite est essentiellement contraire à ce type-là. Tout joue et va jouer, agit et agira, décide et décidera, procède et procédera par des actions d’autorité et d’inégalité, contredisant, à angle droit, la falote hypothèse libérale et démocratique.

Supposons qu’il n’en soit pas ainsi et que l’hypothèse égalitaire ait la moindre apparence. Imaginons, par impossible, le petit homme d’une heure ou d’un jour, accueilli, comme le voudrait la Doctrine, par le choeur de ses pairs, formé d’enfants d’une heure ou d’un jour. Que feront-ils autour de lui ? Il faut, il faut absolument, si l’on veut qu’il survive, que ce pygmée sans force soit environné de géants, dont la force soit employée pour lui, sans contrôle de lui, selon leur goût, selon leur coeur, en tout arbitraire, à la seule fin de l’empêcher de périr : Inégalité sans mesure et Nécessité sans réserve, ce sont les deux lois tutélaires dont il doit subir le génie, la puissance, pour son salut.

Ce n’est que moyennant cet Ordre (différencié comme tous les ordres) que le petit homme pourra réaliser ce type idéal du Progrès : la croissance de son corps et de son esprit.

Il grandira par la vertu de ces inégalités nécessaires.

Le mode d’arrivée du petit homme, les êtres qui l’attendent et l’accueil qu’ils lui font, situent l’avènement de la vie sociale fort en deçà de l’éclosion du moindre acte de volonté. Les racines du phénomène touchent des profondeurs de Physique mystérieuse.

Seulement, et ce nouveau point importe plus peut-être que le premier, cette Physique archique et hiérarchique n’a rien de farouche. Bien au rebours ! Bénigne et douce, charitable et généreuse, elle n’atteste aucun esprit d’antagonisme entre ceux qu’elle met en rapport : s’il n’y a pas eu l’ombre d’un traité de paix, c’est d’abord qu’il n’y a pas eu trace de guerre, de lutte pour la vie, entre l’arrivant et les recevants : c’est une entraide pour la vie qu’offre la Nature au petit hôte nu, affamé, éploré, qui n’a même pas en bouche une obole qui lui paye sa bienvenue. La Nature ne s’occupe que de le secourir. Il est en larmes, elle le caresse et le berce, et elle s’efforce de le faire sourire.

Dans un monde où les multitudes dolentes élèvent à longs cris des revendications minima, que ceux qui les entendent ne manquent pas de qualifier de calamiteux maxima, – en ce monde où tout est supposé devoir surgir de la contradiction d’intérêts aveugles et la bataille d’égoïsmes irréductibles, – voici quelque chose de tout autre et qu’on ne peut considérer comme hasard d’une rencontre ni accident d’une aventure ; voici la constance, la règle et la loi générale du premier jour : cette pluie de bienfaits sur le nouveau-né. Au mépris de tout équilibre juridique, on le fait manger sans qu’il ait travaillé ! On le force, oui, on le force à accepter sans qu’il ait donné ! Si les mères répondent qu’il faut bien faire vivre ce qu’on a fait naître, leur sentiment n’est point à classer entre les durs axiomes du Juste, il procède du souple décret d’une Grâce. Ou, si l’on tient absolument à parler justice, celle-ci se confond certainement avec l’Amour. C’est ainsi ! Nulle vie humaine ne conduit son opération primordiale courante sans qu’on lui voit revêtir ces parures de la tendresse. Contrairement aux grandes plaintes du poète romantique, la lettre sociale, qui paraît sur l’épaule nue, n’est pas écrite avec le fer. On n’y voit que la marque des baisers et du lait : sa Fatalité se dévoile, il faut y reconnaître le visage d’une Faveur.

… Mais le petit homme grandit : il continue dans la même voie royale du même bénéfice indû, littéralement indû ; il ne cesse de recevoir. Outre qu’on lui a inculqué une langue, parfois riche et savante, avec le grave héritage spirituel qu’elle apporte, une nouvelle moisson qu’il n’a point semée est récoltée de jour en jour : l’instruction, l’initiation et l’apprentissage. »

Patrick Malvezin

mardi 30 janvier 2018

lundi 29 janvier 2018

dimanche 28 janvier 2018

samedi 27 janvier 2018

vendredi 26 janvier 2018

jeudi 25 janvier 2018

Il y a quatre cents ans, du 4 au 26 décembre 1617...

...La réunion des notables de Rouen démontrait (déjà) l’inefficacité des Assemblées politiques

Deux ans seulement après la mort d’Henri IV, c’est-à-dire vers le milieu de l’année 1612, le royaume de France, fort mal géré par la régente Marie de Médicis avec l’aide désintéressée de ses « ministres intègres et conseillers vertueux », selon le mot de Victor Hugo dans Ruy Blas, se trouvait une nouvelle fois en précaire situation financière et en butte à un début de révolte des « Grands. » L’énormité du déficit budgétaire, qui aurait nécessité « la possession des Indes orientales pour y subvenir » selon l’expression de Robert Arnauld d’Andilly, en charge des comptes publics, entraînait tout à la fois l’interruption des grands travaux d’aménagement et d’équipement entrepris sous Henri IV et, refrain déjà bien connu, la revendication, notamment par les princes, de la tenue d’états généraux.

Ceux-ci, après de longues élections pour désigner les 460 représentants des trois ordres de la nation, se réunirent à Paris du 24 octobre 1614 au 25 février 1615, soit une durée équivalente à une session actuelle du Parlement. Selon l’usage, on discuta de mille sujets et on eut beaucoup de mal à s’accorder sur quelques propositions : la suppression de la vénalité des charges et de la paulette (une taxe annuelle dont pouvaient, à leur convenance, s’acquitter tous les officiers détenant une charge royale afin de pouvoir la transmettre librement : de fait, cette hérédité des charges provoquait corruption et incompétence mais représentait environ 7% des recettes de l’État), la diminution des pensions, la création d’une chambre de justice financière (ancêtre de la Cour des Comptes), l’affirmation de l’indépendance de l’autorité royale à l’égard du pape et la fixation d’une périodicité de dix ans pour la tenue des états généraux. En dépit des promesses royales – Louis XIII n’était encore, bien que majeur, qu’un « roi de paille » - aucune de ces propositions ne fut mise en œuvre, en raison notamment de l’opposition du Parlement de Paris. En d’autres termes, tout était à refaire. En outre, la France pouvait-elle se contenter de quelques projets de réforme qui, en fin de compte, ne touchaient pas à l’essentiel, à savoir l’optimal équilibre des pouvoirs, la rationalisation de l’exercice de la souveraineté et la prise en compte des besoins des peuples.

La misère s’accrut encore, dans les campagnes presque autant que dans les villes, les mécontentements se multiplièrent, de nouveau les Grands s’agitèrent et la crise se dénoua par ce qu’on a appelé le « coup de majesté » du 24 avril 1617, autrement dit la prise personnelle du pouvoir par Louis XIII.

Après l’élimination politique de Marie de Médicis et celle, physique, de son tout puissant favori, le florentin Concino Concini, Louis XIII devait d’urgence réorganiser son gouvernement sur des bases durables : chasser une coterie pour en installer une autre n’a jamais fait progresser les choses. C’est pourquoi le roi nouvellement de plein exercice décida de réunir une nouvelle assemblée, non des états généraux, trop complexes à préparer (les mandats électifs ne valaient alors que pour une seule session) et trop prompts à se disperser entre de multiples et parfois contradictoires préoccupations, mais une assemblée restreinte pouvant utilement servir de conseil du royaume. Ainsi Henri IV avait-il déjà procédé en novembre 1596. Sans grand résultat, il est vrai.

Comme l’avait fait son père, Louis XIII en choisit personnellement les participants avec beaucoup de soin. Il osa ainsi s’affranchir du poids des princes et autres grands seigneurs qui avaient semé le trouble au cours des années précédentes : certains ne furent pas convoqués et les autres priés de ne pas se présenter. Il ne put, en revanche, faire fi des corps constitués mais limita le nombre de leurs membres à onze prélats, treize représentants de l’aristocratie (dont quatre protestants : leur religion touchait alors environ un tiers de la noblesse française), et vingt-sept officiers de justice, plus le lieutenant civil de Paris et le prévôt des marchands : en tout 53 personnes, nombre présumé compatible avec un travail sérieux.

Comme encore l’avait fait son père, Louis XIII, qui recueillait de cette initiative le surnom de « le juste », convoqua l’assemblée à Rouen, car proche de Paris et formant alors, avec Lyon, l’un des trois principaux centres économiques du royaume.

La séance d’ouverture se tint le 4 décembre 1617 dans la grande salle du palais archiépiscopal, depuis lors dite salle des états et que l’on peut encore visiter de nos jours.

Une fois de plus la question des préséances mobilisa les premières énergies et faillit même provoquer l’échec de la rencontre, les « gens de robe » menaçant de s’en aller car ne se trouvant pas assez bien traités. Après que les choses se furent calmées grâce à l’intervention du roi, on aborda les questions de fond. Principalement : l’organisation du Conseil du roi, qui souffrait alors d’approximations et d’amateurisme sous couvert de solennité ; le jugement des magistrats prévaricateurs, alors fort nombreux, par une chambre de justice ambulatoire, c’est-à-dire susceptible de se déplacer au lieu du forfait ; l’abolition de la vénalité des offices ; la résolution les conflits d’intérêt entre administrateurs et juges ; la suppression des lettres d’anoblissement, le réaménagement de la taille, et autres questions diverses.

Le roi se félicita du tour que prenaient les travaux et promit « qu’il enverrait incontinent en ses parlements un édit sur les cahiers de leurs états. » Ainsi encouragés, les dits états dressèrent un vaste programme de réformes en 243 articles. Qui ne fut jamais publié. Puis Louis XIII se laissa déborder par des problèmes immédiats, notamment le règlement de la question du Béarn, province autonome héritée de son père et non incorporée au royaume, en outre à majorité protestante.

Finalement, l’assemblée de Rouen ne déboucha sur rien de substantiel. La France restait ce pays qui parle sans cesse de réformes et n’en fait jamais que contraint et forcé par des éléments extérieurs.

La modernisation de la monarchie française se réalisa cependant, mais sept ans plus tard, sous l’impulsion d’un seul homme, le cardinal de Richelieu, dont Louis XIII s’était si longtemps méfié et à qui il faisait désormais une confiance aveugle. Comme par le passé, et comme l’avenir le confirmerait maintes fois, attribuer à une assemblé l’initiative des lois ne mène jamais que nulle part.

Daniel de Montplaisir

mercredi 24 janvier 2018

Grand Texte XXXVIII • Charles Maurras : : « Une patrie, ce sont des champs, des murs, des tours et des maisons ... »

Le texte de Maurras que nous publions aujourd'hui date de la fin de sa vie. Il est extrait d'un livre - Votre bel aujourd’hui - publié après sa mort. L'époque à laquelle il l'écrit est la France de Vincent Auriol, de la IVe République, des lendemains de la Libération. C'est aussi le temps de son ultime captivité, où il songe à l'avenir de la France et des idées qui ont été la matière de toute sa vie.

Le texte de Maurras que nous publions aujourd'hui date de la fin de sa vie. Il est extrait d'un livre - Votre bel aujourd’hui - publié après sa mort. L'époque à laquelle il l'écrit est la France de Vincent Auriol, de la IVe République, des lendemains de la Libération. C'est aussi le temps de son ultime captivité, où il songe à l'avenir de la France et des idées qui ont été la matière de toute sa vie.

Justement, le texte qui suit nous parle ; il tombe, si l'on peut dire, à point nommé, au moment précis où toutes les composantes du Système s'emploient à nous prêcher, à nous seriner même, en tout cas à nous imposer, les dogmes mondialistes, européistes, immigrationnistes, consuméristes ... Pour construire une France hors sol, une société liquide, multiculturelle et diversitaire, noyée dans le grand marché mondial.

Maurras oppose à cette « politique » une conception radicalement autre. Il leur oppose la France réelle, fait d'histoire, fait de naissance et, avant tout, dit-il, phénomène de l'hérédité. Ici, nous sommes au cœur du débat d'aujourd'hui. Ce débat est maintenant largement ouvert. En Europe même, les patries ne s'effacent pas, nombre de nations resurgissent, s'opposent au nivellement. Comme sur les autres continents. En ce sens, c'est le triomphe de Maurras. Lafautearousseau

Charles Maurras, Votre bel aujourd’hui, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1953

« Une patrie, ce sont des champs, des murs, des tours et des maisons ; ce sont des autels et des tombeaux ; ce sont des hommes vivants, père, mère et frères, des enfants qui jouent au jardin, des paysans qui font du blé, des jardiniers qui font des roses, des marchands, des artisans, des ouvriers, des soldats, il n’y a rien au monde de plus concret.

Le patriotisme n’est pas seulement un devoir. C’est un plaisir. « Pour ma part, disait Ulysse aux bons Phéniciens, je ne sais rien de plus agréable à l’homme que sa patrie. » Il le disait d’un pauvre rocher sur la mer. Comment parlerons-nous de la nôtre ? En est-il de plus belle, plus digne d’être défendue ? Qui, un jour se penchant dans l’embrasure d’une haute colline ou vers quelque vallon ouvrant sur le fleuve et la mer, ne s’est pas arrêté, suspendu, presque sidéré par un chœur imprévu de couleurs et de formes demi-divines ?…

La patrie est une société naturelle ou, ce qui revient absolument au même, historique. Son caractère décisif est la naissance. On ne choisit pas plus sa patrie – la terre de ses pères – que l’on ne choisit son père et sa mère. On naît Français par le hasard de la naissance. C’est avant tout un phénomène d’hérédité.

Les Français nous sont amis parce qu’ils sont Français ; ils ne sont pas Français parce que nous les avons élus pour nos amis. Ces amis sont reçus de nous ; ils nous sont donnés par la nature… Rien ne serait plus précieux que d’avoir des Français unis par des liens d’amitié. Mais, pour les avoir tels, il faut en prendre le moyen et ne pas se borner à des déclarations et à des inscriptions sur les murs.

Certes, il faut que la patrie se conduise justement. Mais ce n’est pas le problème de sa conduite, de son mouvement, de son action qui se pose quand il s’agit d’envisager ou de pratiquer le patriotisme ; c’est la question de son être même, c’est le problème de sa vie ou de sa mort… Vous remercierez et vous honorerez vos père et mère parce qu’ils sont vos père et mère, indépendamment de leur titre personnel à votre sympathie. Vous respecterez et vous honorerez la patrie parce qu’elle est elle, et que vous êtes vous, indépendamment des satisfactions qu’elle peut donner à votre esprit de justice ou à votre amour de la gloire. Votre père peut être envoyé au bagne : vous l’honorerez. Votre patrie peut commettre de grandes fautes : vous commencerez par la défendre, par la tenir en sécurité et en liberté.

Le patriotisme n’a pas besoin d’un idéal, socialiste ou royaliste, pour s’enflammer ; car il naît de lui-même, du sang et du sol paternels. Ce qu’il faut saluer, c’est le suprême sacrifice de la vie fait sur le sol qu’il s’est agi de défendre. Ce sol sacré serait moins grand, moins cher, moins glorieux, moins noble et moins beau si les Français de toute origine et de toute obédience n’y payaient pas en toute occasion nécessaire la juste dette de leur sang. Plus haut que l’armée et que le drapeau, plus haut que la plus fière conscience de la patrie, vit la patrie même, avec les saintes lois du salut public. Ce sont elles qui font consentir à de durs sacrifices pour défendre l’intégrité du reste et préserver son avenir. Qu’elle vive d’abord ! »

mardi 23 janvier 2018

lundi 22 janvier 2018

dimanche 21 janvier 2018

LE MERCENARIAT CHEZ LES CELTES

A part la conquête de nouveaux territoires, les Celtes exerçaient leurs talents militaires pour le service mercenaire. Son développement rapide à partir du IVè siècle av. J.-C. constitue un phénomène important pour l’histoire et la civilisation du monde laténien.

L’existence des mercenaires celtiques fait apparition dans les sources anciennes peu après la prise de Rome par les Sénons. On peut parler pour le IVè s. d’une alliance entre les Gaulois et Denys l’Ancien de Syracuse. Les visées adriatiques de ce tyran sont bien connues. Il faut donc supposer que le recrutement des Celtes était lié à Ancône qui a été fondé par Syracuse au début du IVè s. L’installation des Sénons dans les Marches d’une part les mettait en contact direct avec la Grande Grèce et la Sicile et d’autre part, ce nouveau territoire celtique devenait un pôle d’attraction pour les éléments aventureux transalpins. Les textes évoquent la présence gauloise en Apulie et parlent aussi de troupes celtiques à la solde de Denys l’Ancien qui participent aux conflits de Sparte et de Thèbes. Notamment, en 396/8 av. j.-c., 2 000 mercenaires gaulois et hispaniques envoyés par le tyran de Syracuse aident les Spartiates dans l’isth

Denys le Jeune et plus tard Agathoclès ont employé des mercenaires celtes qui ont aussi été enrôlés par les Carthaginois, jouant ainsi un rôle varié dans les guerres gréco-puniques du IVè s. av. J.-C. en Sicile.

Le service mercenaire a donc bien élargi la périphérie des déplacements celtiques. Il faut noter qu’en 307 av. J.-C. Agathoclès a amené ses troupes celtiques en Afrique, en terre carthaginoise.

Le mercenariat celtique prend à partir de la mort d’Alexandre le Grand une ampleur extraordinaire : les Celtes combattant dans les armées diverses du monde hellénistique se comptent par milliers. Cette nouvelle phase est donc étroitement liée aux offensives contre les Macédoniens et les Grecs qui débutent par les invasions des années 280-270 av. J.-C. L’événement décisif date cependant de la fin de 278 ou début de 277, quand Antigonos Gonatas, revenu d’Asie Mineure en Europe, détruit par la ruse une armée celtique en Thrace, près de Lysimacheia. La victoire doit être considérée comme le coup de grâce porté à la tentative d’invasion celtique contre le monde méditerranéen. Elle ouvre cependant en même temps la porte des armées hellénistiques à ces guerriers redoutables, réputés partout. Antigonos, le vainqueur, ne tarde pas à prendre le reste de l’armée celtique battue à sa solde. Sous le commandement de Kidérios, elle l’aide à s’emparer de la Macédoine. Ainsi se prolonge la présence des Celtes en terre grecque : Antigonos Gonatas envoie ses Gaulois contre Pyrrhos qui en avait également à son service. Le roi d’Epire les a laissé violer les tombes royales macédoniennes à Aigai (très probablement identique à Vergina actuelle où les fouilles grecques ont constaté le pillage du tumulus présumé de Philippe II), puis ils l’accompagnèrent dans le Péloponnèse et étaient auprès de lui, à Argos, lorsqu’il périt.

La Thrace devient à cette époque-là un réservoir important de mercenaires : Antigonos Gonatas envoie en 277/6 av. J.-C. 4 000 Gaulois à Ptolémée II Philadelphie qui était en guerre avec son frère Magas. La victoire est suivie d’une révolte des Celtes qui périrent enfermés dans une île du Nil.

C’était un 19 janvier : mort du philosophe catholique et français Gustave Thibon

« Laudator temporis acti ? Que m’importe donc le passé en tant que passé ? Ne voyez-vous pas que lorsque je pleure sur la rupture d’une tradition, c’est surtout à l’avenir que je pense ? Quand je vois se pourrir une racine, j’ai pitié des fleurs qui demain sécheront , faute de sève. »

« Laudator temporis acti ? Que m’importe donc le passé en tant que passé ? Ne voyez-vous pas que lorsque je pleure sur la rupture d’une tradition, c’est surtout à l’avenir que je pense ? Quand je vois se pourrir une racine, j’ai pitié des fleurs qui demain sécheront , faute de sève. »

Gustave Thibon (né 2 septembre 1903 à Saint-Marcel-d’Ardèche, mort le 19 janvier 2001 dans la même commune)

« Penseur [notamment de l’enracinement et du retour à la terre], philosophe, métaphysicien et poète tout à la fois, il a été et il demeure un guide admirable, et cela parce qu’il a toujours été lui-même guidé par l’admiration : une admiration qui n’obscurcit jamais son discernement, ni n’égara point sa capacité de rendre aux œuvres dont il parlait toute leur signification et toute leur portée. » (source et suite biographique)

Le souci de l’éternel en l’homme, qui est premier chez Gustave Thibon, le conduisit à s’intéresser à l’organisation de la Cité qui doit faire en sorte que les contingences temporelles (de l’économie, de la sociologie, de la politique) contrarient le moins possible la vocation humaine à l’éternel. Pour Thibon, l’homme se condamne lui-même en se coupant à la fois de ses racines naturelles et de ses origines surnaturelles.

Pour des livres de Gustave Thibon et sur lui, cliquer ici.

samedi 20 janvier 2018

PHILIPPE V : Un Bourbon en Espagne

Philippe V règne sur l'Espagne à partir du 15 novembre 1700. Suzanne Varga brosse le portrait de ce petit fils de Louis XIV dans une biographie richement documentée, avec un grand sens de la psychologie.

Les éditions Pygmalion viennent de publier un livre de Suzanne Varga, volumineux mais point du tout pesant, même élégant, fort documenté et riche d'une grande culture historique, littéraire et artistique, sur Philippe V, roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, le premier Bourbon régnant sur ce pays et fondant une nouvelle maison dont découlèrent bientôt les Bourbon-Parme et les Bourbon-Siciles.

Le dur destin des princes

Tout est dit de la grande prudence de Louis XIV qui prit dans le plus grand secret la décision d'accepter le testament du dernier Habsbourg d'Espagne, le vieux et maladif roi Charles II qui donnait la succession du trône ibérique à son petit-neveu Philippe, duc d'Anjou, âgé alors de dix-sept ans, lequel se trouvait être aussi le petit-fils de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse, et l'arrière petit-fils de Louis XIII et de l'infante Anne d'Autriche. Décision cornélienne pour le vieux roi de France : accepter c'était, outre se souvenir des liens civilisateurs très étroits qui unissaient les deux pays depuis des siècles, faire disparaître à jamais la menace de la prise en tenaille de la France par un nouveau Habsbourg ou un de leurs amis montant sur le trône outrePyrénées, mais c'était aussi prendre le risque, en ayant cette jeune monarchie à protéger, d'une guerre générale contre les États de l'Europe entière qui regardaient déjà le royaume de Charles II comme une proie à s'arracher bientôt...

Suzanne Varga étudie avec un grand sens de la psychologie ce que fut le drame de Philippe, fils du Grand Dauphin de France, qui aimait tant Versailles et qui idolâtrait son frère cadet le duc de Bourgogne, d'être ainsi pris au dépourvu par le dur destin des princes. Mais le devoir primait alors chez ces âmes bien nées qui sentaient le sang royal couler dans leurs veines et que l'on n'appelait pas encore du nom ridicule d'adolescents. Philippe, jeune prince mélancolique, accueilli par une joie débordante dans la péninsule ibérique, d'abord soumis à la force des événements, n'attendit pas pour montrer sa valeur le nombre des années. Il se prit à aimer son nouveau royaume et ses « chers Espagnols » dès qu'il eut à les mener à la bataille contre l'Europe coalisée, même parfois contre la France du Régent, duc d'Orléans, et à courir le risque de la mort parmi eux.

Réformant les tribunaux, protégeant les Arts, le commerce et les manufactures, fondant la bibliothèque royale de Madrid, il imprima alors à la monarchie d'outre-Pyrénées une tournure nouvelle, offrant ainsi l'apport de la sagesse de la France classique au tempérament effervescent de l'élite espagnole, un peu avant que la Révolution dite française vînt entraîner la décadence de deux royaumes.

Chacun chez soi

Il ne fut jamais question d'annexer l'Espagne à la France. Louis XIV avait été clair le matin du 15 novembre 1700 en annonçant à Versailles à Philippe qu'il régnerait sur l'Espagne : « Soyez bon Espagnol, c'est présentement votre premier devoir ; mais souvenez-vous que vous êtes né Français pour entretenir l'union entre les deux nations ; c'est le moyen de les rendre heureuses et de conserver la paix de l'Europe. » Donc accord familial et amical, mais chacun souverainement chez soi. « Il importe au repos de la chrétienté que les deux États soient séparés à jamais », écrivait aussi Louis XIV. Quand, au plus fort de la guerre de Succession d'Espagne (vers 1704), il apparut que Versailles ne pouvait continuer de soutenir l'Espagne sans dommages graves pour la tranquillité de l'Europe, c'est alors que le jeune roi adopta pour jamais le pays qui l'avait appelé sur le trône. Suzanne Varga parle d' « émancipation » du royaume avant d'ajouter qu'entre lui et son peuple naissait une « fervente communion » car il se sentait « un Espagnol parmi les Espagnols » et « semblait être ce qu'apparemment ses sujets attendaient de lui : à la fois de la terre et du ciel, battant et priant, réservé et intrépide, mystérieux et fraternel. » En l'occurrence, il trouva auprès de son peuple fidèle une de ces réactions vives qui prouvait que, tout accablé qu'il fût, il gardait assez de vaillance et de fierté nationale pour se dévouer au salut de la patrie. Le roi « s'était en effet hissé à la hauteur des circonstances embrassant ce qu'il considérait comme les intérêts exclusifs de son royaume, dans ses actions comme dans son gouvernement ».

Un roi bon espagnol

Bien décidé à ne quitter l'Espagne qu'avec la vie, il accepta sans état d'âme les renonciations de la branche espagnole des Bourbons au trône de France enregistrées aux traités d'Utrecht (1712) non parce qu'elles furent imposées par les nécessités de la guerre et la volonté de l'Angleterre, mais parce qu'il savait qu'elles étaient conformes aux lois fondamentales des deux royaumes. Si dans un premier temps Philippe eut des velléités de revenir en France, c'était à cause de l'hécatombe qui dépeupla presque toute la descendance de Louis XIV entre 1712 et 1714, mais dès qu'il s'avéra que le petit Louis XV, arrière-petit-fils du vieux roi, vivrait, il renonça à ce projet, ne pensant plus qu'à son royaume espagnol auquel il assurait une abondante dynastie de ses deux épouses successives Marie -Louise-Gabrielle de Savoie et Élisabeth Farnèse, héritière du duché de Parme. Les renonciations des Bourbons d'Espagne furent solennellement enregistrées au parlement français et devant les Cortès sur les saints évangiles et sous la garantie de Dieu Lui-même. Un tel serment engageait deux royaumes chrétiens qui ne sauraient songer à le violer.

Ce n'est pas tout à fait ainsi que, quatre cents ans plus tard, certains des descendants de Philippe V et leurs partisans voient la question ; partant du fait que les lois fondamentales de primogéniture mâle sont immuables en France, ils ne voient pas que les meilleures lois aboutissent aux pires sophismes quand on ne les considère pas dans leur continuité historique, dominée par la coutume. En fait, les lois de succession au trône de France (loi d'hérédité par primogéniture mâle, loi d'exclusion des femmes de la succession, loi d'inéliabilité du domaine) sont plus le fruit de la coutume que du travail en chambre de juristes purs et durs et ont toujours été subordonnées au principe majeur de la sauvegarde de la nation, ce qui exclut toute prétention d'un prince descendant d'une branche qui a lié son sort des siècles durant à un pays étranger. C'est le temps qui fonde les légitimités, or le temps veut que les princes espagnols et leurs descendants sont légitimes en Espagne, à Parme et en Sicile, nulle part ailleurs...

Retour en France

Suzane Varga n'aborde pas cette question dans son grand livre, elle ne cite même pas dans son tableau généalogique des Bourbons d'Espagne le prince Luís-Alfonso, aîné de tous les Bourbons, et qu'au nom de la légitimité stricte certains présentent comme le futur roi de France. Ce prince descend d'un fils d'Alphonse XIII exclu de la succession espagnole au profit du comte de Barcelone, père de Juan Carlos, le roi actuel. Il est donc disponible pour servir et le fait qu'il le désire est tout à son honneur. Il pourrait aspirer à une haute mission diplomatique à laquelle l'appellent son rang et sa naissance. La question de ses droits au trône d'Espagne ne nous regarde pas en tant que Français. Mais il ne saurait être question d'oublier quatre siècles de l'histoire de nos deux pays pour lui donner le trône de France, lequel reviendra, la branche aînée s'étant éteinte en 1883 en la personne d'Henri V, comte de Chambord, aux Orléans, descendant de Philippe, duc d'Orléans, second fils de Louis XIII et qui, malgré les fautes personnelles de quelques uns d'entre eux, n'ont jamais servi que la France.

Michel Fromentoux L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 1er au 14 décembre 2011

✓ Suzanne Varga, Philippe V, roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, Pygmalion, 582 pages, 24,90 euros

vendredi 19 janvier 2018

jeudi 18 janvier 2018

mercredi 17 janvier 2018

mardi 16 janvier 2018

lundi 15 janvier 2018

dimanche 14 janvier 2018

Retour sur le projet Gomberg, ou l’alliance océano-eurasienne

Le projet Gomberg est entouré de mystère. Il est matérialisé par une carte imprimée à Philadelphie le 25 février 1942. De l’auteur, rien n’est connu mis à part son prénom, Maurice. S’il est indubitable que la carte existe et est authentique, on peut se questionner légitimement sur l’identité de ce Maurice Gomberg, visiblement membre du Parti Démocrate si on en croit les multiples citations de Roosevelt sur la carte. Il est très possible que Gomberg soit le pseudonyme de quelqu’un d’officiel, tant ses projets semblent correspondre aux visions mondialistes et philosoviétiques de Roosevelt. Cet anonymat le différencie de Theodore Newman Kaufman dont nous avons déjà évoqué dans un autre article ses projets d’extermination du peuple allemand, projets qui avaient été loués par l’agent de l’OSS (et surement aussi agent eurasien) et criminel de guerre Ernest Hemingway.

Etudions de prêt la carte de Gomberg. On y retrouve en germe tous les accords ouverts ou secrets de la Seconde Guerre Mondiale et les prémices du projet du gouvernement mondial tel qu’exposé par James Paul Warburg lors de son fameux discours au Sénat américain le 17 février 1950. Quelle a été la volonté de réalisation du projet Gomberg, nul ne le sait, mais il était en tout cas dans l’air du temps. Il est d’ailleurs intéressant que ce soit une autre carte – totalement apocryphe celle-là – présentée par Roosevelt le 23 octobre 1940 et censée être la « preuve » d’un projet impérialiste allemand.

Le monde selon Gomberg est un monde tripartite, un monde trilatéral en quelque sorte : l’Empire britannique, les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Soviétique. C’est le monde d’Orwell où Britannia remplace Estasia (qui que, exactement comme dans le livre, celle-ci est en gestation). Un monde où l’Europe n’existe plus et la France encore moins. Rappelons que si le IIIe Reich, dans la dernière mouture de ses projets (suite à l’accord Goëring/Benoist-Méchin d’octobre 1942), nous prenait Madagascar et récupérait le Cameroun et le Togo, les Japonais nous prenant l’Indochine et les Italiens probablement Djibouti, ils avaient au moins la courtoisie de nous laisser le reste (voire de nous laisser certaines colonies anglaises genre Gambie ou Côte de l’Or (actuellement Ghana)… Rien de tout ça dans le projet Gomberg où le coq gaulois est plumé jusqu’au croupion. Avant de finir en coq au vin, car la France elle-même n’existe plus. Voyons ce qu’il advint de notre Empire, qui était à cet époque le second du monde. Nos colonies africaines sont intégrées à un état satellite de l’Empire Britannique, l’Union des Républiques Africaines. Une sorte d’OUA qui aurait réussi. Mes-el-Kébir, Alger, Djibouti et Libreville sont des bases militaires anglaises (tout comme Le Cap, Alexandrie, Port Soudan, Mogadiscio, Zanzibar, Benghazi et Berbera) et Dakar est une base américaine (tout comme Freetown). Madagascar est rattaché à l’Empire Britannique. Les Antilles françaises et nos possessions du Pacifique sont annexées aux Etats-Unis. La Guyane française fait partie des Etats-Unis d’Amérique du Sud, état vassal de ceux du nord. L’Indochine est annexée aux Républiques Unies de Chine, vassal des Etats-Unis. La Syrie et le Liban font parties des Républiques fédérales d’Arabie, vassales de l’Empire britannique. Nos comptoirs des Indes sont incorporés dans les Républiques fédérales des Indes. Même la France métropolitaine a disparue, devenue partie des Etats-Unis d’Europe avec l’Espagne, le Portugal, le Benelux, la Suisse, la Rhénanie (totalement désindustrialisée comme le préconisera le Plan Morgenthau en 1945) et l’Italie. Etat bien entendu vassal des autres Etats-Unis, mais l’ancienne France y étant la puissance dominante (la capitale de cet état est Paris). Cet état sera démilitarisé…

Les Etats-Unis justement. Ils annexent le Canada, le Mexique, toutes les îles des Antilles (Bermudes incluses) et l’Amérique centrale jusqu’à Panama. Ils prennent au Danemark l’Islande et le Groënland, au Portugal Madère, les Açores et le Cap-Vert, aux Espagnols les Canaries, tous les archipels du Pacifique, l’île chinoise du Hainan, Formose et l’archipel des Célèbes (ce dernier au détriment des Pays-Bas). L’Union Soviétique est aussi considérablement étendue, en conformité avec le pacte secret Roosevelt-Staline de 1938 : elle annexe la Finlande, les états baltes, la Pologne, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie (sauf la Macédoine), la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie d’Europe, l’Iran, la Mongolie, la Mandchourie et la Sakhaline du sud. L’Empire britannique cède l’Ulster à l’Irlande, perd ses colonies d’Afrique et des Indes mais garde Malte, Gibraltar, Chypre, annexe les Féroé danoises. Outre-mer, elle garde le « British Commonwealth of Nations », composé de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon, les Indes néerlandaises, Ceylan, Madagascar et Singapour et garde une base militaire à Aden. Les Etats-Unis d’Amérique du Sud regroupe tout le continent, y compris les Guyanes et les Falkland. L’Afrique – comme précisée plus haut – est totalement. La Chine s’étend non seulement avec l’(Indochine, mais aussi Siam et la Malaisie. L’Inde est agrandie de l’Afghanistan et de la Birmanie (le Pakistan en faisant naturellement partie). Le Japon est réduit à son archipel mais garde les Kouriles. Les Etats-Unis de Scandinavie sont créés par fusion du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Les Etats-Unis de Grèce sont créés par fusion de la Macédoine, de la Grèce, de l’Albanie et du Dodécanèse. Israël est créé par fusion de la Palestine et de la Jordanie. Pour finir, la fédération arabe regroupe l’Arabie Saoudite, la Syrie, l’Irak, le Yémen et les possessions anglaises du Golfe (Koweït, Trucial States, Aden, Oman), la Turquie formant un état indépendant.

Notons que – comme Roosevelt l’avait déclaré dans son discours de Chicago du 5 octobre 1937, l’Allemagne, l’Italie et le Japon sont considérés comme mis au ban des nations avant leur complète rééducation. L’URSS est, il va de soi, considérée comme un état AMI et le régime communiste bienvenu…

Hristo XIEP

14 JANVIER 1918 : L’ARRESTATION DE JOSEPH CAILLAUX

La quasi-totalité des journaux du 15 janvier fait état de l’arrestation, la veille, de l’ancien président du Conseil, Joseph Caillaux. Déjà surveillé depuis le printemps 1917, le député de la Sarthe est pris « la main dans le sac ». En effet, il est établi, à partir d’un document provenant du gouvernement des États-Unis, que l’ancien ministre des Finances et inventeur de l’impôt sur le revenu a des relations suivies « depuis l’année 1915 avec le gouvernement allemand par l’intermédiaire de M. de Luxbourg à l’époque ministre plénipotentiaire d’Allemagne en Argentine », indique L’Action française du 15 janvier. De plus, on découvre à Florence (Italie), dans un coffre-fort loué sous le nom de Renouard (nom de jeune fille de Mme Joseph Caillaux), des documents diplomatiques compromettants et une somme de plus de deux millions et demi de francs.

Les journaux relatent l’arrestation qui se déroule le 14 janvier au petit matin : « À neuf heures, les autos [s’arrêtent] devant le 22 de la rue Alphonse-de-Neuville. » Le commissaire Priolet, suivi de trois collaborateurs, frappe à la porte de l’appartement. Joseph Caillaux, « en tenue négligée », précise L’Excelsior, les reçoit et les fait entrer. « Vous venez m’arrêter ? dit M. Caillaux. Bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas croire à mon arrestation ; moi, je m’y attendais. Avec ces gens-là, il faut s’attendre à tout », rapporte L’Excelsior. Joseph Caillaux est autorisé à emporter des couvertures et un oreiller. Il monte dans la voiture du commissaire. « Pâle et nerveux », il est conduit au Quai des Orfèvres pour un bref interrogatoire. Il est inculpé par le capitaine Bouchardon « d’intelligences (sic) avec l’ennemi et machination avec des puissances étrangères ». Puis, à 10 h 35, il est incarcéré à la prison de la Santé. La presse fait un compte rendu précis de cette mise sous écrou : la manière dont le prisonnier est contraint de se séparer de ses effets personnels, la manière dont il se dirige vers le « Rond-Point du Quartier-Haut »où l’on inscrit, sur sa feuille d’écrou, le numéro de cellule qui lui est attribué : le n° 17. Une cellule carrée et qui fait quatre mètres de côté sur trois mètres quatre-vingts de haut. L’Excelsior apprend même à ses lecteurs que l’ancien président du Conseil a déjeuné vers 11 h 30 « d’un consommé, de deux œufs et d’une demi-bouteille de bordeaux ».

Quelques semaines plus tard, il est transféré à la maison de santé de Neuilly. Georges Clemenceau refuse d’intervenir pendant que l’instruction judiciaire est en cours. Caillaux fait près de vingt-sept mois de préventive. Il est jugé en février 1920 et, finalement, condamné à trois ans d’emprisonnement, à la privation (pendant dix ans) de ses droits civiques pour le seul chef de « correspondance avec l’ennemi ». Clemenceau qualifie ces « rêves d’entente avec l’Allemagne […] de crime […] C’était un petit jeu auquel on pouvait s’amuser jusqu’au 2 août 1914. Passé le 2 août 1914, il fallait se taire. »

vendredi 12 janvier 2018

jeudi 11 janvier 2018

lundi 8 janvier 2018

dimanche 7 janvier 2018

Histoire de France • Arrêtons les mensonges ! Faut-il brûler Colbert ?

Parce qu'il édicta le Code noir qui légalisa l'esclavage, certains voudraient brûler aujourd'hui le grand ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert.

Par Jean Sévillia

Au mois de septembre dernier, Louis-Georges Tin, le président du Conseil représentatif des associations noires (Cran), et le philosophe Louis Sala-Molins publiaient dans Le Monde une tribune dans laquelle, faisant suite au débat lancé aux Etats-Unis par le démontage des statues du général Lee, ils appelaient à débaptiser en France les collèges et lycées portant le nom de Colbert, au motif que le ministre de Louis XIV serait coupable de crime contre l'humanité pour avoir légalisé l'esclavage en édictant le fameux Code noir. En l'espèce, les deux hommes poursuivaient un combat militant qu'ils mènent depuis longtemps.

Au mois de septembre dernier, Louis-Georges Tin, le président du Conseil représentatif des associations noires (Cran), et le philosophe Louis Sala-Molins publiaient dans Le Monde une tribune dans laquelle, faisant suite au débat lancé aux Etats-Unis par le démontage des statues du général Lee, ils appelaient à débaptiser en France les collèges et lycées portant le nom de Colbert, au motif que le ministre de Louis XIV serait coupable de crime contre l'humanité pour avoir légalisé l'esclavage en édictant le fameux Code noir. En l'espèce, les deux hommes poursuivaient un combat militant qu'ils mènent depuis longtemps.

Outre ce qu'il y a d'absurde à réduire l'oeuvre immense de Jean-Baptiste Colbert à l'ordonnance de mars 1685 « sur les esclaves des îles de l'Amérique », texte que ses services ont préparé, mais qui a été mis au point après sa mort, en 1683, par son fils et successeur au secrétariat d'Etat à la Marine, le marquis de Seignelay, considérer le Code noir, expression qui désigne cette ordonnance à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec les yeux d'aujourd'hui est un pur anachronisme. Vu en 2017, ce « recueil des règlements rendus concernant le gouvernement, l'administration de la justice , la police, la discipline et le commerce des nègres dans les colonies » est profondément choquant, puisqu'il inscrit l'esclavage dans le droit français. Vu dans son époque, il prend une autre valeur. Le Code noir est conçu alors que l'esclavage est pratiqué outre-mer par toutes les nations maritimes européennes, et au sein même de la société, en Afrique et dans le monde arabo-musulman. Dans ce contexte, l'intervention de l'Etat français présente un mérite relatif : des règles sont posées afin d'adoucir le sort des esclaves, esclaves dont la condition servile a précédé le Code noir.

Jean-François Niort, un universitaire qui enseigne à la Guadeloupe, a publié en 2015, sur cette ordonnance royale, un livre (1) qui lui vaudra d'être accusé de négationnisme parce qu'il contredisait Louis Sala-Molins qui, dans un ouvrage paru il y a trente ans (2), affirmait que le Code noir se fondait sur la négation de l'humanité de l'esclave. Niort montre au contraire que plusieurs prescriptions de ce texte, notamment en matière religieuse, supposaient que le travailleur servile soit considéré comme un homme, et non comme une chose ou un animal (les propriétaires d'esclaves étaient ainsi tenus de les faire baptiser). Jean-François Niort souligne par ailleurs que l'intervention de l'Etat royal, posant des bornes au pouvoir arbitraire des propriétaires, créait les conditions d'une possible évolution de la législation en faveur des esclaves. Il reste que ces derniers étaient apparentés à des biens meubles, un statut indigne, que l'évolution des esprits, en Occident, conduira enfin à condamner et à abolir au cours du premier tiers du XIXe siècle. Le Code noir n'avait certes rien d'idyllique, mais il faut le replacer dans son époque.

(I) Le Code noir, de Jean-François Niort (Le Cavalier Bleu, 2015).

(2) Le Code noir ou le Calvaire de Canaan, de Louis Sala-Molins (PUF, 987).

(2) Le Code noir ou le Calvaire de Canaan, de Louis Sala-Molins (PUF, 987).

LE FIGARO MAGAZINE - 29 DÉCEMBRE 2017

samedi 6 janvier 2018

Un peu d'Histoire : Franck Abed revient sur la biographie de Louis XIX écrite par François de Coustin

François de Coustin, d’abord journaliste, avait commis en 1989 Gens de noblesse. Il occupe aujourd’hui la fonction de conseiller pour le patrimoine et l’histoire, auprès du Gouverneur de la Banque de France. Il nous propose une biographie passionnante consacrée à Louis XIX, ce roi oublié par l’histoire et les Français.

François de Coustin, d’abord journaliste, avait commis en 1989 Gens de noblesse. Il occupe aujourd’hui la fonction de conseiller pour le patrimoine et l’histoire, auprès du Gouverneur de la Banque de France. Il nous propose une biographie passionnante consacrée à Louis XIX, ce roi oublié par l’histoire et les Français.

Qui connaît la vie ou même l’existence de Louis-Antoine de Bourbon-Artois, duc d’Angoulême (1775-1844) ? Poser la question revient en réalité à y répondre. Cet ouvrage lui donne une seconde vie, et lui rend justice parce que malgré tout « les vaincus de l’histoire ont aussi contribué à l’écriture de celle-ci, à leur façon ».

Lire ce texte cliquez ici

Louis XIX, François de Coustin, Perrin, 2017, 480 pages, cliquez ici

vendredi 5 janvier 2018

jeudi 4 janvier 2018

mercredi 3 janvier 2018

mardi 2 janvier 2018

Royalisme et question sociale. Partie 1 : 1791, l'année maudite pour les travailleurs.

C'était au début des années 1980, un jour d'affichage dans le quartier rennais de Maurepas, considéré comme « populaire », ce qui, à mes oreilles, n'a rien de péjoratif ni de méprisant. Les placards que je portais sous le bras avant de les étaler sur les sortes de colonnes Morris d'affichage libre étaient fort explicites et proclamaient : « la République se meurt, vive le Roi », sur un fond bleu azur qui attirait l’œil. Un homme, sans arrêter sa marche rapide, lança en passant près de moi, un sonore « Vive le Roi » ! Une trentaine d'années après, pratiquement au même endroit, la même scène se reproduisit, après quelques phrases de discussion avec un homme dont l'apparence montrait aisément qu'il n'était pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme l'on dit.

Il est vrai que l'accueil a souvent été plus favorable dans ces quartiers populaires, anciennement ouvriers pour la plupart, que dans les « beaux quartiers », sans que, pour autant, ces derniers nous soient uniformément hostiles, loin de là. Mais ces souvenirs, qui sont toujours renouvelés par mes activités militantes, sont l'occasion de quelques rappels, aussi bien historiques que politiques, sur le discours et l'action royalistes envers ce que l'on peut nommer les classes populaires, constituées jadis de travailleurs manuels et, de plus en plus aujourd'hui, de salariés du secteur tertiaire.

Tout d'abord, et j'en trouve confirmation dans nombre de manuels scolaires que je ne cesse de parcourir et de lire, ceux des années 1960 jusqu'à nos jours, la République n'a pas été naturellement favorable au monde ouvrier ni, même, aux classes populaires dans leur ensemble, et cela remonte aux origines de la République et à cette Révolution dont nous n'avons pas encore fini de payer le prix, trop lourd pour le pays comme pour ses peuples, de la Bretagne à la Provence, de la campagne à l'usine... Les idées mêmes des Lumières n'accordent que peu d'intérêt aux travailleurs mais beaucoup plus aux échanges et aux fruits du travail, suivant la célèbre (et terrible) formule de Benjamin Franklin qui résume cet état d'esprit : «Le temps, c'est de l'argent », véritable négation de la véritable valeur du temps qui est, encore et d'accord, la vie et « le temps de vivre », ce dernier offrant aux hommes la flânerie, la rêverie et l'espérance du lendemain. A lire les manuels scolaires sur cette période et en approfondissant un peu, l'on peut être surpris que les philosophes « oublient » les travailleurs et que pas un mot ne semble surgir sous leur plume pour en appeler au respect de conditions de travail décentes pour les mineurs ou les tisserands d'usine quand, dans le même temps, c'est un roi, Louis XVI, qui, pour la première fois, emploie la formule « justice sociale », appelée à une si grande destinée et prospérité au XXe siècle...

L'année 1791 est une année maudite pour la condition ouvrière en France, et toutes les luttes sociales du XIXe siècle mais aussi d'une grande part du XXe ne seront rien d'autres, en définitive, que la « réparation » des malheurs nés des deux textes majeurs et si peu sociaux de cette année-là. Le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier mettent à bas tout l'équilibre social hérité des siècles précédents, au nom d'une « liberté du travail » qui n'est rien d'autre que l'application de la théorie libérale du « laisser faire, laisser passer » et, surtout, la liberté de celui qui possède l'argent sur celui qui n'en a pas, la liberté de l'argent face à celles, rabaissées, des travailleurs. Dans un livre qui reste un de mes livres de chevet (Le Prolétariat, publié en 1937), le comte de Paris rappelle, avec grande justesse, que « les principes de 1789 ont créé le Prolétariat », et que « La loi Le Chapelier du 17 juin 1791 est l'acte de naissance du Prolétariat » : « Après le coup d'état bourgeois de 1789, l'ouvrier abandonné à lui-même, inapte à s'associer, incapable de se défendre, fut asservi par les employeurs.

« Le vote d'une loi aussi inhumaine avait-il au moins donné lieu à des incidents de séance ? Avait-il déchaîné des répliques violentes ou suscité des interventions généreuses ? Non. La Constituante se désintéressait à un tel point de la classe ouvrière qu'elle adopta la loi Le Chapelier à l'unanimité. (…) En permettant au détenteur du capital de jouir d'une pleine liberté, en enlevant à l'ouvrier tout moyen de défendre ses intérêts professionnels, elle a précipité les classes laborieuses dans le prolétariat, cycle infernal où elles devaient, sans cesse, tomber plus bas au cours du siècle suivant. »

Pourquoi cette unanimité de l'Assemblée constituante pour la suppression des corporations et, dans le même temps, l'interdiction des grèves et des associations professionnelles, interdiction qui ne sera relevée, en deux temps, qu'en 1864 et en 1884 ? Sans doute parce qu'il n'y avait aucun ouvrier des villes dans cette assemblée et qu'elle était dominée par la Bourgeoisieque l'on pourrait ici définir comme « classe d'intérêts », classe hétérogène dans sa constitution mais bien plus homogène dans son esprit libéral « à l'anglo-saxonne », fascinée par le modèle économique et social anglais et, dans le même temps, par celui, plus politique, des États-Unis naissants. Sans doute aussi parce que nombre de Français ne mesuraient pas encore les conséquences ni ne soupçonnaient les formes de l'industrialisation émergente telles qu'elles commençaient à s'imposer au-delà de la Manche. Sans doute aussi parce que les anciennes formes corporatives semblaient pesantes faute d'avoir accompagné et apprivoisé les mutations techniques en cours et les désirs montants des consommateurs, devenus les alibis d'une bourgeoisie libérale soucieuse de s'enrichir plutôt que de servir un Bien commun qui lui semblait moins immédiatement profitable...

Ce qui est étonnant, au regard des manuels scolaires contemporains, c'est le grand silence ou, au mieux, la grande discrétion de ceux-ci sur la question sociale dans la Révolution et sous la Première République : la suppression des corporations et des protections sociales n'est pas évoquée, la plupart des temps, ou expédiée en une phrase, parfois en une ligne... Quant au sort des ouvriers, il n'est même pas abordé, pas plus, d'ailleurs, que celui des paysans, pourtant majoritaires dans la France des années révolutionnaires ! Si l'on parle parfois du calendrier républicain et de ses décades qui remplacent les semaines de sept jours, aucune information ne transparaît sur l'augmentation conséquente du temps de travail ouvrier qui en est la conséquence la plus immédiate et sensible pour les travailleurs d'usine et des chantiers, malgré la survie, dans nombre d'endroits, des traditions de fêtes religieuses, traditions combattues avec la plus grande virulence par la bourgeoisie républicaine qui y voit, en bonne héritière de la logique franklinienne, du « temps perdu » et, donc, des profits moindres.

Ainsi, « l'émancipation » que certains évoquent à propos de la Révolution n'en est une que pour les puissances de l'argent et les classes possédantes, mais nullement pour les travailleurs, désormais condamnés au « travail captif » et à la « servitude professionnelle » : des murailles effondrées d'une Bastille qui faisait surtout peur aux « puissants » que l’État royal pouvait y emprisonner, vont naître de nouvelles forteresses et de nouveaux murs d'argent, toujours en place aujourd'hui, et qui ne semblent guère menacés par les contestations sociales éparses, faute de frapper aux fondements mêmes de la logique capitaliste et, en France, si éminemment républicaniste...

(à suivre)

Jean-Philippe CHAUVIN

Julien Freund : le politique et la décadence

Il faudra écrire l’histoire du processus par lequel, dans la seconde moitié du XXe siècle, la gauche parvint à structurer, puis à occuper en maître le champ des idées, tandis que la droite se laissait faire et abandonnait le terrain. Non que les intellectuels de droite eussent disparu ; ils existaient toujours, mais étaient frappés d’ostracisme : parmi eux, Julien Freund (1921-1993). Présentation d’un esprit puissant trop méconnu.

Il faudra écrire l’histoire du processus par lequel, dans la seconde moitié du XXe siècle, la gauche parvint à structurer, puis à occuper en maître le champ des idées, tandis que la droite se laissait faire et abandonnait le terrain. Non que les intellectuels de droite eussent disparu ; ils existaient toujours, mais étaient frappés d’ostracisme : parmi eux, Julien Freund (1921-1993). Présentation d’un esprit puissant trop méconnu.

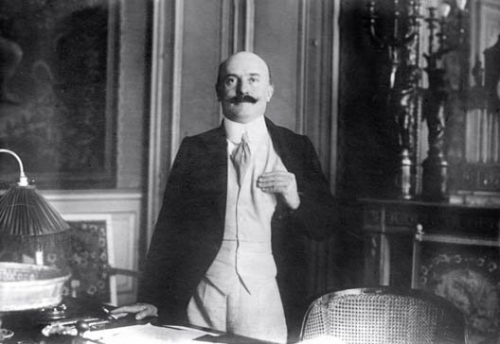

Julien Freund naquit à Henridorff (Moselle) le 9 janvier 1921, dans un milieu ouvrier. En 1940, il suivit à Clermont-Ferrand l’université de Strasbourg, qui s’y était repliée, et entra dans la Résistance. Il fut arrêté après un attentat manqué contre Laval, emprisonné, mais parvint à s’évader. Durant sa fuite, il croisa par hasard un groupe de Francs-tireurs et partisans (militants communistes), auquel il se joignit. En combattant les Allemands à leurs côtés, il découvrit que les communistes ne valaient guère mieux que les nazis et, durant les décennies de l’après-guerre, Freund fit partie des intellectuels français, au fond pas si nombreux, qui ignorèrent la tentation marxiste. Les responsabilités locales qu’il exerça à la Libération le dégoûtèrent de la politique en tant qu’activité, mais aiguisèrent son intérêt pour la théorie.

Lecteur d’Aristote et de Machiavel, il réussit l’agrégation de philosophie, enseigna dans le secondaire et commença la rédaction d’une thèse de doctorat consacrée à l’essence du politique, sous la direction de Jean Hyppolite, un spécialiste de Hegel et de Marx. À peine Hyppolite eut-il reçu les premiers feuillets qu’il broncha devant la phrase : « Il n’y a de politique que là où il y a un ennemi. » Il mit en avant ses convictions socialistes et pacifistes pour ne pas diriger cette thèse plus avant. Julien Freund se tourna alors vers Raymond Aron, dont la bienveillance permit à l’œuvre de mûrir. Dans la préface de sa thèse, Freund reconnaîtra avoir eu « deux grands maîtres », Raymond Aron et – plus surprenant – Carl Schmitt. Il fallait de l’honnêteté et du courage pour inscrire au seuil d’un livre le nom de ce juriste proche du parti nazi et proclamer une dette à son égard. Parfaitement bilingue (il écrivit de nombreux textes en allemand), Freund fit connaître en France des penseurs tels que Max Weber et Georg Simmel. Il fut également un des premiers, dans notre pays, à parler de Habermas, l’idole de la gauche outre-Rhin.

Lecteur d’Aristote et de Machiavel, il réussit l’agrégation de philosophie, enseigna dans le secondaire et commença la rédaction d’une thèse de doctorat consacrée à l’essence du politique, sous la direction de Jean Hyppolite, un spécialiste de Hegel et de Marx. À peine Hyppolite eut-il reçu les premiers feuillets qu’il broncha devant la phrase : « Il n’y a de politique que là où il y a un ennemi. » Il mit en avant ses convictions socialistes et pacifistes pour ne pas diriger cette thèse plus avant. Julien Freund se tourna alors vers Raymond Aron, dont la bienveillance permit à l’œuvre de mûrir. Dans la préface de sa thèse, Freund reconnaîtra avoir eu « deux grands maîtres », Raymond Aron et – plus surprenant – Carl Schmitt. Il fallait de l’honnêteté et du courage pour inscrire au seuil d’un livre le nom de ce juriste proche du parti nazi et proclamer une dette à son égard. Parfaitement bilingue (il écrivit de nombreux textes en allemand), Freund fit connaître en France des penseurs tels que Max Weber et Georg Simmel. Il fut également un des premiers, dans notre pays, à parler de Habermas, l’idole de la gauche outre-Rhin.

L’ESSENCE DU POLITIQUE : UNE ŒUVRE « GÉNIALE » (ARON)

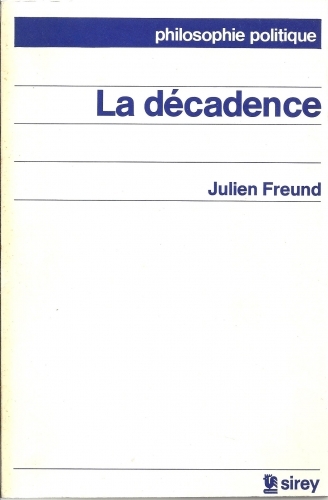

Lors de la soutenance, Raymond Aron déclara que L’Essence du politique était une œuvre « géniale ». Elle ouvrit à son auteur les portes de l’Université. Homme de l’enracinement, refusant des offres venues des États-Unis et du Japon, Freund effectua sa carrière académique à Strasbourg. Blessé par les « événements » de 68 (« L’une de mes peines les plus profondes, en Mai 1968, fut de voir certains étudiants maltraiter les livres. Les malotrus ignoraient ce que pouvait signifier pour un fils d’ouvrier de ma génération le plaisir de lire ») et par tout ce qui suivit, Freund prit une retraite précoce en 1979 et se retira à Villé, la bourgade où il s’était installé afin de trouver la paix nécessaire à ses travaux. Bon vivant, travailleur nocturne et grand fumeur, il mourut relativement jeune en 1993, à l’âge de 72 ans, laissant une œuvre que Raymond Aron jugeait supérieure à la sienne, une œuvre dont on commence à comprendre le caractère capital, avec deux livres majeurs, L’Essence du politique (la thèse de 1965) et La Décadence.

La thèse de Julien Freund traitait du politique et non de la politique : derrière la diversité des régimes – monarchie, aristocratie, démocratie, oligarchie et leurs variantes en nombre presque infini – il chercha des principes fondamentaux, unificateurs. Il en dégagea trois :

– la relation du commandement et de l’obéissance ;

– la distinction du public et du privé ;

– la distinction de l’ami et de l’ennemi.

Chacun de ces « présupposés » fait l’objet d’analyses minutieuses. L’Essence du politique est un livre dense, mais clair et bien écrit. La pensée ne se dérobe jamais derrière un échafaudage de termes abscons. Si l’on prend l’exemple du troisième présupposé, Freund montra que non seulement l’ennemi est impossible à supprimer, mais encore qu’il est nécessaire pour donner une existence politique à un peuple, développant ainsi l’intuition de Saint-Exupéry : « L’ennemi te limite donc, te donne ta forme et te fonde » (Citadelle).

Freund étudie, à la suite de Carl Schmitt, la parole du Christ (Mt 5, 44 et Lc 6, 27) : « Aimez vos ennemis » et s’interroge s’il est légitime de fonder là-dessus une politique visant à un désarmement unilatéral. Peut-on combattre un adversaire que la morale chrétienne nous enjoint d’aimer ? Quand on a été dans la Résistance, ce n’est pas une question abstraite. Freund rappelle qu’à la différence du français (qui ne dispose que du terme ennemi), le grec et le latin distinguent l’ennemi public (polemos, hostis) et l’ennemi privé (ekhthros, inimicus). Or le texte de l’Évangile parle de l’ekhthros et de l’inimicus. Cet enseignement du Christ n’a donc pas de dimension politique. Dans une de ses œuvres ultérieures, La Fin de la Renaissance, Freund cite cette formule (apocryphe ?) de Joseph de Maistre : « L’Évangile, hors de l’Église, est un poison. » Freund montre que la condition humaine est fondamentalement politique. Il n’a pas existé d’état pré-politique de l’humanité et jamais on ne fera de politique « autrement », comme se l’imaginent pacifistes et utopistes.

Lors de la soutenance, Raymond Aron déclara que L’Essence du politique était une œuvre « géniale ». Elle ouvrit à son auteur les portes de l’Université. Homme de l’enracinement, refusant des offres venues des États-Unis et du Japon, Freund effectua sa carrière académique à Strasbourg. Blessé par les « événements » de 68 (« L’une de mes peines les plus profondes, en Mai 1968, fut de voir certains étudiants maltraiter les livres. Les malotrus ignoraient ce que pouvait signifier pour un fils d’ouvrier de ma génération le plaisir de lire ») et par tout ce qui suivit, Freund prit une retraite précoce en 1979 et se retira à Villé, la bourgade où il s’était installé afin de trouver la paix nécessaire à ses travaux. Bon vivant, travailleur nocturne et grand fumeur, il mourut relativement jeune en 1993, à l’âge de 72 ans, laissant une œuvre que Raymond Aron jugeait supérieure à la sienne, une œuvre dont on commence à comprendre le caractère capital, avec deux livres majeurs, L’Essence du politique (la thèse de 1965) et La Décadence.

La thèse de Julien Freund traitait du politique et non de la politique : derrière la diversité des régimes – monarchie, aristocratie, démocratie, oligarchie et leurs variantes en nombre presque infini – il chercha des principes fondamentaux, unificateurs. Il en dégagea trois :

– la relation du commandement et de l’obéissance ;

– la distinction du public et du privé ;

– la distinction de l’ami et de l’ennemi.

Chacun de ces « présupposés » fait l’objet d’analyses minutieuses. L’Essence du politique est un livre dense, mais clair et bien écrit. La pensée ne se dérobe jamais derrière un échafaudage de termes abscons. Si l’on prend l’exemple du troisième présupposé, Freund montra que non seulement l’ennemi est impossible à supprimer, mais encore qu’il est nécessaire pour donner une existence politique à un peuple, développant ainsi l’intuition de Saint-Exupéry : « L’ennemi te limite donc, te donne ta forme et te fonde » (Citadelle).

Freund étudie, à la suite de Carl Schmitt, la parole du Christ (Mt 5, 44 et Lc 6, 27) : « Aimez vos ennemis » et s’interroge s’il est légitime de fonder là-dessus une politique visant à un désarmement unilatéral. Peut-on combattre un adversaire que la morale chrétienne nous enjoint d’aimer ? Quand on a été dans la Résistance, ce n’est pas une question abstraite. Freund rappelle qu’à la différence du français (qui ne dispose que du terme ennemi), le grec et le latin distinguent l’ennemi public (polemos, hostis) et l’ennemi privé (ekhthros, inimicus). Or le texte de l’Évangile parle de l’ekhthros et de l’inimicus. Cet enseignement du Christ n’a donc pas de dimension politique. Dans une de ses œuvres ultérieures, La Fin de la Renaissance, Freund cite cette formule (apocryphe ?) de Joseph de Maistre : « L’Évangile, hors de l’Église, est un poison. » Freund montre que la condition humaine est fondamentalement politique. Il n’a pas existé d’état pré-politique de l’humanité et jamais on ne fera de politique « autrement », comme se l’imaginent pacifistes et utopistes.

LES PIÈGES MORTELS DU PACIFISME ET DE L’ANGÉLISME

Autre illusion pacifiste : une civilisation pourrait ne plus avoir d’ennemi simplement parce qu’elle le voudrait. « Or, répond Freund, c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitié. Du moment qu’il veut que vous soyez l’ennemi, vous l’êtes. » Face au communisme aussi bien que face au nazisme ou à l’islam, pacifisme et angélisme sont des pièges mortels. Pour combattre un ennemi, il faut le reconnaître tel et savoir pour quoi, pour quelles valeurs, on est disposé à se battre. Mais le relativisme et son mot d’ordre « Tout se vaut » ont produit leur effet dissolvant. Si tout se vaut, rien ne mérite d’être défendu. Nous avons timidement érigé la laïcité en rempart mou contre l’islam conquérant, mais qui serait prêt à mourir pour défendre la laïcité ? Il en ira de l’islam comme il en a été du communisme : il s’étendra aussi longtemps que les risques encourus ne seront pas jugés excessifs. Les quelques militants abattus ou autodétruits lors d’attentats constituent un coût humain négligeable, en comparaison de l’effet psychologique dévastateur de ces attentats. Plusieurs centaines d’islamistes jetés en prison ne sont pas une perte, d’autant plus qu’une fois derrière les barreaux, chaque militant en formera dix ou vingt autres, qui sortiront tôt ou tard – souvent tôt.

Autre illusion pacifiste : une civilisation pourrait ne plus avoir d’ennemi simplement parce qu’elle le voudrait. « Or, répond Freund, c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitié. Du moment qu’il veut que vous soyez l’ennemi, vous l’êtes. » Face au communisme aussi bien que face au nazisme ou à l’islam, pacifisme et angélisme sont des pièges mortels. Pour combattre un ennemi, il faut le reconnaître tel et savoir pour quoi, pour quelles valeurs, on est disposé à se battre. Mais le relativisme et son mot d’ordre « Tout se vaut » ont produit leur effet dissolvant. Si tout se vaut, rien ne mérite d’être défendu. Nous avons timidement érigé la laïcité en rempart mou contre l’islam conquérant, mais qui serait prêt à mourir pour défendre la laïcité ? Il en ira de l’islam comme il en a été du communisme : il s’étendra aussi longtemps que les risques encourus ne seront pas jugés excessifs. Les quelques militants abattus ou autodétruits lors d’attentats constituent un coût humain négligeable, en comparaison de l’effet psychologique dévastateur de ces attentats. Plusieurs centaines d’islamistes jetés en prison ne sont pas une perte, d’autant plus qu’une fois derrière les barreaux, chaque militant en formera dix ou vingt autres, qui sortiront tôt ou tard – souvent tôt.

ANALYSE DE LA DÉCADENCE

Les analyses menées dans L’Essence du politique conduisent à l’autre aspect de la pensée de Julien Freund, son étude de la décadence. L’Europe, écrit-il, est arrivée au bout de sa course. Première et seule civilisation universelle, elle a découvert la Chine, le Japon, le continent américain. Certes, elle pratiqua l’esclavage, mais fut également capable de l’abolir. Or cette civilisation universelle est entrée en déclin et, comme le note Freund, « une civilisation décadente n’a plus d’autre projet que celui de se conserver ». Il qualifiait les nations d’Europe de « pays en voie de sous-développement ».

Comme Bernanos et Boutang, Julien Freund était catholique. Mais on ne trouve chez lui ni leurs fulgurances prophétiques, ni leur ouverture vers la transcendance. Fidèle disciple d’Aristote tel que peint dans L’École d’Athènes, Freund regarde ce monde et lui seul. Sa pensée a influencé des auteurs comme Chantal Delsol, Pierre-André Taguieff, Mathieu Bock-Côté (par l’intermédiaire de Jean Roy, disciple québécois de Freund) ou un penseur se réclamant de l’anarchisme, comme Michel Maffesoli. Ses analyses de la décadence rattachent Freund aux anti-modernes. L’Essence du politique est une somme, une œuvre totale, qui embrasse l’ensemble de la tradition occidentale depuis Platon et propose un cadre conceptuel dans lequel penser des événements qui se sont produits longtemps après sa publication (l’irruption de l’islam, les réseaux sociaux, l’effondrement des systèmes éducatifs occidentaux…). Une œuvre à lire sans attendre qu’il soit trop tard.

Les analyses menées dans L’Essence du politique conduisent à l’autre aspect de la pensée de Julien Freund, son étude de la décadence. L’Europe, écrit-il, est arrivée au bout de sa course. Première et seule civilisation universelle, elle a découvert la Chine, le Japon, le continent américain. Certes, elle pratiqua l’esclavage, mais fut également capable de l’abolir. Or cette civilisation universelle est entrée en déclin et, comme le note Freund, « une civilisation décadente n’a plus d’autre projet que celui de se conserver ». Il qualifiait les nations d’Europe de « pays en voie de sous-développement ».

Comme Bernanos et Boutang, Julien Freund était catholique. Mais on ne trouve chez lui ni leurs fulgurances prophétiques, ni leur ouverture vers la transcendance. Fidèle disciple d’Aristote tel que peint dans L’École d’Athènes, Freund regarde ce monde et lui seul. Sa pensée a influencé des auteurs comme Chantal Delsol, Pierre-André Taguieff, Mathieu Bock-Côté (par l’intermédiaire de Jean Roy, disciple québécois de Freund) ou un penseur se réclamant de l’anarchisme, comme Michel Maffesoli. Ses analyses de la décadence rattachent Freund aux anti-modernes. L’Essence du politique est une somme, une œuvre totale, qui embrasse l’ensemble de la tradition occidentale depuis Platon et propose un cadre conceptuel dans lequel penser des événements qui se sont produits longtemps après sa publication (l’irruption de l’islam, les réseaux sociaux, l’effondrement des systèmes éducatifs occidentaux…). Une œuvre à lire sans attendre qu’il soit trop tard.

Gilles Banderier

Bibliographie

– Julien Freund, L’Essence du politique, Sirey, 1965, réédition Dalloz, 2004.

– Julien Freund, La Décadence, Sirey, 1984.

– Pierre-André Taguieff, Julien Freund. Au cœur du politique, La Table Ronde, 2008.

– Julien Freund, L’Essence du politique, Sirey, 1965, réédition Dalloz, 2004.

– Julien Freund, La Décadence, Sirey, 1984.

– Pierre-André Taguieff, Julien Freund. Au cœur du politique, La Table Ronde, 2008.

© LA NEF n°296 Octobre 2017

Inscription à :

Commentaires (Atom)