Cet article comme les précédents en lien ci-dessous sont préparatoires à notre colloque Charles Maurras, l'homme de la politique, qui se tiendra à Marseille samedi 21 avril [voir plus loin]. LFAR

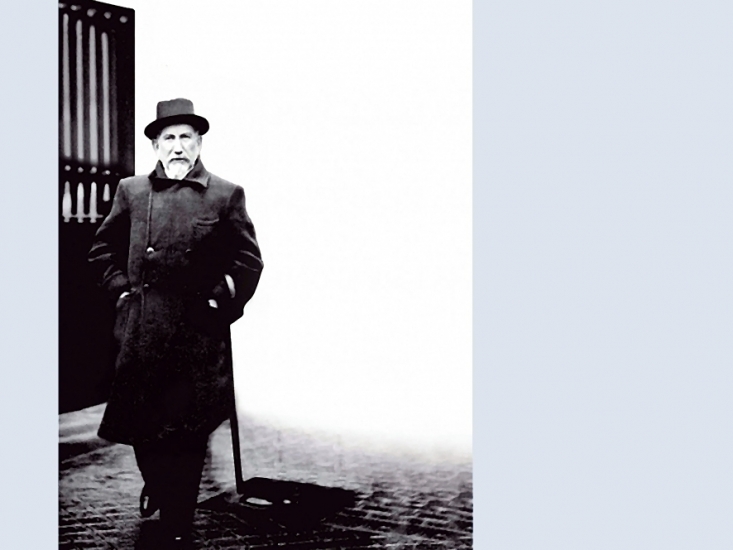

Serait-il possible un jour de comprendre Maurras à sa vraie lumière ? Cette lumière dont il a dit, dès 1894, qu’il lui avait confié ses mystères, à vrai dire, son mystère.

Comment le comprendre ? S’intéresser à l’homme et à son œuvre seulement en passant ne suffit pas. Aujourd’hui, d’ailleurs, il en est fort peu qui peuvent prétendre en avoir une connaissance certaine. Qui, en vérité ?

Une démonstration claire

Et pourtant, l’œuvre est là, considérable, de même que parle, au-delà de la mort, la vie de l’homme, d’une intégrité exemplaire, totalement donnée et « sans retour », comme il le dira lui-même, au combat d’intelligence politique qu’il a mené plus de cinquante ans durant pour son pays, pour la seule France.

Que voulait-il ? Persuader les Français du caractère néfaste des institutions dont ils étaient censés s’être dotés en libres citoyens pour, paraît-il, l’édification des peuples et l’admiration éternelle des siècles, à la suite d’une mirifique révolution qui aurait changé tous les paradigmes politiques. Voilà ce qu’il a contesté de manière continue et invariable. Il a poursuivi sans se lasser sa démonstration qu’il réitérait chaque jour dans une actualité aussi rigoureuse que parfaitement didactique et qui venait renforcer son appareil de preuves par autant d’évènements nouveaux. Son argumentaire était simple, direct, quoiqu’abondamment fourni de vues tant philosophiques et littéraires que politiques, historiques et sociales.

Que voulait-il ? Persuader les Français du caractère néfaste des institutions dont ils étaient censés s’être dotés en libres citoyens pour, paraît-il, l’édification des peuples et l’admiration éternelle des siècles, à la suite d’une mirifique révolution qui aurait changé tous les paradigmes politiques. Voilà ce qu’il a contesté de manière continue et invariable. Il a poursuivi sans se lasser sa démonstration qu’il réitérait chaque jour dans une actualité aussi rigoureuse que parfaitement didactique et qui venait renforcer son appareil de preuves par autant d’évènements nouveaux. Son argumentaire était simple, direct, quoiqu’abondamment fourni de vues tant philosophiques et littéraires que politiques, historiques et sociales.

L’établissement d’une République au nom de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, d’ailleurs toujours à reconstruire dans son idéal supposé parce que constamment déconstruite en raison de son inadaptation aux faits et aux nécessités du moment, relève, selon sa claire logique, d’un marché de dupes. Le pouvoir suprême, autrefois réservé et garanti par une institution permanente, historique, nationale et naturelle – ce qui n’empêchait pas les faiblesses et les désordres, mais ne les rendait pas inéluctables – est devenu, depuis, un lieu de conflits perpétuels aussi bien d’ambitions que d’idéologies dont les méfaits se répercutent à tous les autres niveaux de pouvoir et polluent la représentation du corps social. Il ne s’agit plus, partout, et à tous les degrés, que d’un pouvoir à prendre, à garder et, enfin pour tout dire, constamment à conquérir et reconquérir. Ce qui était et est encore présenté aujourd’hui comme une œuvre de libération n’a jamais été concrètement, au-delà des recompositions imaginatives en récits lyriques, qu’une lutte malsaine et souvent sordide pour le pouvoir. Toujours au détriment du peuple, malgré le discours officiel. Depuis la Constituante, les Français sont entrés dans cette lutte continuelle et institutionnalisée des partis dont ils n’échappent que par le césarisme ou par ce qui en tient lieu, la constitution d’un amas d’institutions bureaucratiques qui encadrent le citoyen de sa naissance à sa mort. Les libertés réelles, naturelles, familiales, régionales, professionnelles, éducatives, sociales ont toutes été confisquées au profit d’un État ou d’un para-État omnipotent et, en vérité, impotent. Cependant que ce même État qui s’occupe de former et de façonner l’électeur, remplit mal les hautes fonctions dont il devrait avoir en priorité la charge : la justice, l’ordre intérieur et la sécurité, la défense, la diplomatie.

Plus qu’une raison, une sagesse

Voilà ce que Maurras montre et démontre depuis son Enquête sur la monarchieen 1900, à l’orée du XXe siècle, jusqu’aux années 1950. Qui pourrait nier que cette dialectique reste vraie et plus que jamais d’une puissante actualité ? Le problème politique français est posé dans ses justes termes. Il convient de noter que Maurras se bat, d’abord, pour la liberté ; il préférait dire les libertés, lui le martégal, le provençal qui aurait tant voulu donner tout son essor au mouvement mistralien. L’autorité dans son esprit est la garantie effective des libertés ; elle n’a de sens que par rapport au bien commun ; l’État est le premier serviteur de la société. Bref, c’est exactement le contraire du mauvais portrait que ses adversaires – de toutes catégories – ont dressé de lui. Son nationalisme qui lui est tant reproché, ne se justifie que par le défaut de l’État qui ne remplit plus son devoir national.

Avant guerre, il annonce la guerre qui vient, et dénonce l’impéritie d’un État républicain sans constance, livré à la démagogie, qui ne prépare pas la France à l’épreuve du feu. Après guerre, il dénonce le mauvais traité et voit se profiler une nouvelle guerre plus catastrophique encore… Des articles par milliers, des livres par centaines qui souvent reprennent les articles, le tout d’une pertinence toujours exacte et précise au point qu’elle exaspérait ses adversaires ; et dans le même temps, un combat intellectuel d’une étonnante vivacité contre les idées fausses qui détournent les esprits de l’appréhension des simples vérités politiques dont la France a un criant besoin ; car tel est son but, libérer les intelligences du carcan des idées toutes faites qui servent d’armature au régime. De L’Avenir de l’Intelligence au Dilemme de Marc Sangnier, du Voyage d’Athènes aux Amants de Venise, jusqu’aux mémoriaux de l’entre-deux guerres et de l’après-guerre, Au signe de Flore, Pour un jeune Français, c’est toujours dans ce même registre d’une limpide clarté et d’une haute tenue qu’il tente d’établir une sorte de doctrine de salut, face au triomphe « du Pire et des pires ».

Plus qu’une sagesse, un mystère

Parcourir cette œuvre en vérité, en comprendre le sens et la portée ne peut que susciter une profonde admiration. Et le mystère, dira-t-on ? Il réside dans le secret de cet homme qui est venu comme pour remplir une mission dans laquelle il s’est volontairement limité et comme enfermé, et qui laisse naturellement et surnaturellement un sentiment d’incomplétude et d’espérance déçue. De telle sorte que beaucoup l’en ont critiqué et certains se sont évertués à y ajouter leur synthèse ou leur correction. Ne fallait-il pas sortir de l’échec répété ? Puisque malgré le prestige de l’homme et le rayonnement de l’œuvre, une sorte de fatalité les a condamnés à ne pas réussir. À jamais ? C’est une grave question à laquelle l’homme a répondu, mais à sa manière. Étonnante, mystérieuse !

C’est qu’un autre Maurras – autre et pourtant le même – apparaît et apparaîtra de plus en plus au fur et à mesure qu’il sera étudié et compris. En effet, à côté de son registre clair, Maurras a tenu, par ailleurs et simultanément, en registre caché, à proprement parler crypté, une « fabuleuse » partition – car il s’agit de fables – où le mystère de sa vie et de son œuvre se trouve recelé. Le commencement en fut écrit dès 1892 ; il dira dès 1889 – pour le centenaire de la révolution française – ; alors, il s’ingénie à écrire et publier des contes allégoriques, rassemblés en un premier livre Le Chemin de Paradis, dont la forme symbolique d’allure païenne répondait au christianisme dévoyé au nom duquel une certaine cléricature et tout un courant pseudo-spirituel prétendaient, à l’époque, animer la démocratie en invoquant l’esprit des évangiles, à la suite de ce qu’on appelle le ralliement à la République, ordonné par Léon XIII ; et dans ces contes dits païens, ces mythes, ces fabliaux, Maurras révéla en quelque sorte à l’avance le sort d’une telle politique et les conséquences désastreuses qu’elle entraînera pour la France et pour l’Église. Mais qui pouvait comprendre ? Il s’arrangeait même pour qu’on ne le comprît pas. Il y mit tout son art.

Cependant, c’était bien la France catholique qu’il voulait convaincre ; c’est elle, la belle Dame de ses contes et de ses poèmes, celle qui a tout pour comprendre et qui ne comprend pas, à cause de ses mauvais conseillers qui prennent des allures doucereuses pour la leurrer et aussi parce qu’elle est mal mariée par l’État et par l’Église à un goujat qui la pille et qui la trompe, comme il est écrit dans Le Mont de Saturne.

Alors quoi ? Il ne serait donc plus possible d’aller à Reims « en nom Dieu », au motif que ce serait interdit ? Eh bien, dira Maurras, qu’on y aille en nom « nature » et en nom « histoire » ! Autrement dit, s’il est interdit de faire le Roi en invoquant le Sacré-Cœur, faisons-le en invoquant Comte, Renan, Taine… Pourquoi pas ? Tel est le sens de ce petit conte de La Bonne Mort, publié en 1893 et republié, comme par hasard, en 1926…

Les poèmes de Maurras, cryptés de la même façon, expriment, eux aussi, ce lancinant débat qu’il est obligé de mener avec la France bien-aimée, ses morts et ses vivants, cette France qui est faite pour réaliser le mystère de « l’intellection dans l’amour » et qui, à cause des sophismes funestes et fumeux que des perfides ont jeté sur sa vision du monde et d’elle-même, se refuse à la lumière qui lui ouvrirait le salut, le vrai Chemin de Paradis.

Une démonstration claire

Et pourtant, l’œuvre est là, considérable, de même que parle, au-delà de la mort, la vie de l’homme, d’une intégrité exemplaire, totalement donnée et « sans retour », comme il le dira lui-même, au combat d’intelligence politique qu’il a mené plus de cinquante ans durant pour son pays, pour la seule France.

Que voulait-il ? Persuader les Français du caractère néfaste des institutions dont ils étaient censés s’être dotés en libres citoyens pour, paraît-il, l’édification des peuples et l’admiration éternelle des siècles, à la suite d’une mirifique révolution qui aurait changé tous les paradigmes politiques. Voilà ce qu’il a contesté de manière continue et invariable. Il a poursuivi sans se lasser sa démonstration qu’il réitérait chaque jour dans une actualité aussi rigoureuse que parfaitement didactique et qui venait renforcer son appareil de preuves par autant d’évènements nouveaux. Son argumentaire était simple, direct, quoiqu’abondamment fourni de vues tant philosophiques et littéraires que politiques, historiques et sociales.

Que voulait-il ? Persuader les Français du caractère néfaste des institutions dont ils étaient censés s’être dotés en libres citoyens pour, paraît-il, l’édification des peuples et l’admiration éternelle des siècles, à la suite d’une mirifique révolution qui aurait changé tous les paradigmes politiques. Voilà ce qu’il a contesté de manière continue et invariable. Il a poursuivi sans se lasser sa démonstration qu’il réitérait chaque jour dans une actualité aussi rigoureuse que parfaitement didactique et qui venait renforcer son appareil de preuves par autant d’évènements nouveaux. Son argumentaire était simple, direct, quoiqu’abondamment fourni de vues tant philosophiques et littéraires que politiques, historiques et sociales.L’établissement d’une République au nom de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, d’ailleurs toujours à reconstruire dans son idéal supposé parce que constamment déconstruite en raison de son inadaptation aux faits et aux nécessités du moment, relève, selon sa claire logique, d’un marché de dupes. Le pouvoir suprême, autrefois réservé et garanti par une institution permanente, historique, nationale et naturelle – ce qui n’empêchait pas les faiblesses et les désordres, mais ne les rendait pas inéluctables – est devenu, depuis, un lieu de conflits perpétuels aussi bien d’ambitions que d’idéologies dont les méfaits se répercutent à tous les autres niveaux de pouvoir et polluent la représentation du corps social. Il ne s’agit plus, partout, et à tous les degrés, que d’un pouvoir à prendre, à garder et, enfin pour tout dire, constamment à conquérir et reconquérir. Ce qui était et est encore présenté aujourd’hui comme une œuvre de libération n’a jamais été concrètement, au-delà des recompositions imaginatives en récits lyriques, qu’une lutte malsaine et souvent sordide pour le pouvoir. Toujours au détriment du peuple, malgré le discours officiel. Depuis la Constituante, les Français sont entrés dans cette lutte continuelle et institutionnalisée des partis dont ils n’échappent que par le césarisme ou par ce qui en tient lieu, la constitution d’un amas d’institutions bureaucratiques qui encadrent le citoyen de sa naissance à sa mort. Les libertés réelles, naturelles, familiales, régionales, professionnelles, éducatives, sociales ont toutes été confisquées au profit d’un État ou d’un para-État omnipotent et, en vérité, impotent. Cependant que ce même État qui s’occupe de former et de façonner l’électeur, remplit mal les hautes fonctions dont il devrait avoir en priorité la charge : la justice, l’ordre intérieur et la sécurité, la défense, la diplomatie.

Plus qu’une raison, une sagesse

Voilà ce que Maurras montre et démontre depuis son Enquête sur la monarchieen 1900, à l’orée du XXe siècle, jusqu’aux années 1950. Qui pourrait nier que cette dialectique reste vraie et plus que jamais d’une puissante actualité ? Le problème politique français est posé dans ses justes termes. Il convient de noter que Maurras se bat, d’abord, pour la liberté ; il préférait dire les libertés, lui le martégal, le provençal qui aurait tant voulu donner tout son essor au mouvement mistralien. L’autorité dans son esprit est la garantie effective des libertés ; elle n’a de sens que par rapport au bien commun ; l’État est le premier serviteur de la société. Bref, c’est exactement le contraire du mauvais portrait que ses adversaires – de toutes catégories – ont dressé de lui. Son nationalisme qui lui est tant reproché, ne se justifie que par le défaut de l’État qui ne remplit plus son devoir national.

Avant guerre, il annonce la guerre qui vient, et dénonce l’impéritie d’un État républicain sans constance, livré à la démagogie, qui ne prépare pas la France à l’épreuve du feu. Après guerre, il dénonce le mauvais traité et voit se profiler une nouvelle guerre plus catastrophique encore… Des articles par milliers, des livres par centaines qui souvent reprennent les articles, le tout d’une pertinence toujours exacte et précise au point qu’elle exaspérait ses adversaires ; et dans le même temps, un combat intellectuel d’une étonnante vivacité contre les idées fausses qui détournent les esprits de l’appréhension des simples vérités politiques dont la France a un criant besoin ; car tel est son but, libérer les intelligences du carcan des idées toutes faites qui servent d’armature au régime. De L’Avenir de l’Intelligence au Dilemme de Marc Sangnier, du Voyage d’Athènes aux Amants de Venise, jusqu’aux mémoriaux de l’entre-deux guerres et de l’après-guerre, Au signe de Flore, Pour un jeune Français, c’est toujours dans ce même registre d’une limpide clarté et d’une haute tenue qu’il tente d’établir une sorte de doctrine de salut, face au triomphe « du Pire et des pires ».

Plus qu’une sagesse, un mystère

Parcourir cette œuvre en vérité, en comprendre le sens et la portée ne peut que susciter une profonde admiration. Et le mystère, dira-t-on ? Il réside dans le secret de cet homme qui est venu comme pour remplir une mission dans laquelle il s’est volontairement limité et comme enfermé, et qui laisse naturellement et surnaturellement un sentiment d’incomplétude et d’espérance déçue. De telle sorte que beaucoup l’en ont critiqué et certains se sont évertués à y ajouter leur synthèse ou leur correction. Ne fallait-il pas sortir de l’échec répété ? Puisque malgré le prestige de l’homme et le rayonnement de l’œuvre, une sorte de fatalité les a condamnés à ne pas réussir. À jamais ? C’est une grave question à laquelle l’homme a répondu, mais à sa manière. Étonnante, mystérieuse !

C’est qu’un autre Maurras – autre et pourtant le même – apparaît et apparaîtra de plus en plus au fur et à mesure qu’il sera étudié et compris. En effet, à côté de son registre clair, Maurras a tenu, par ailleurs et simultanément, en registre caché, à proprement parler crypté, une « fabuleuse » partition – car il s’agit de fables – où le mystère de sa vie et de son œuvre se trouve recelé. Le commencement en fut écrit dès 1892 ; il dira dès 1889 – pour le centenaire de la révolution française – ; alors, il s’ingénie à écrire et publier des contes allégoriques, rassemblés en un premier livre Le Chemin de Paradis, dont la forme symbolique d’allure païenne répondait au christianisme dévoyé au nom duquel une certaine cléricature et tout un courant pseudo-spirituel prétendaient, à l’époque, animer la démocratie en invoquant l’esprit des évangiles, à la suite de ce qu’on appelle le ralliement à la République, ordonné par Léon XIII ; et dans ces contes dits païens, ces mythes, ces fabliaux, Maurras révéla en quelque sorte à l’avance le sort d’une telle politique et les conséquences désastreuses qu’elle entraînera pour la France et pour l’Église. Mais qui pouvait comprendre ? Il s’arrangeait même pour qu’on ne le comprît pas. Il y mit tout son art.

Cependant, c’était bien la France catholique qu’il voulait convaincre ; c’est elle, la belle Dame de ses contes et de ses poèmes, celle qui a tout pour comprendre et qui ne comprend pas, à cause de ses mauvais conseillers qui prennent des allures doucereuses pour la leurrer et aussi parce qu’elle est mal mariée par l’État et par l’Église à un goujat qui la pille et qui la trompe, comme il est écrit dans Le Mont de Saturne.

Alors quoi ? Il ne serait donc plus possible d’aller à Reims « en nom Dieu », au motif que ce serait interdit ? Eh bien, dira Maurras, qu’on y aille en nom « nature » et en nom « histoire » ! Autrement dit, s’il est interdit de faire le Roi en invoquant le Sacré-Cœur, faisons-le en invoquant Comte, Renan, Taine… Pourquoi pas ? Tel est le sens de ce petit conte de La Bonne Mort, publié en 1893 et republié, comme par hasard, en 1926…

Les poèmes de Maurras, cryptés de la même façon, expriment, eux aussi, ce lancinant débat qu’il est obligé de mener avec la France bien-aimée, ses morts et ses vivants, cette France qui est faite pour réaliser le mystère de « l’intellection dans l’amour » et qui, à cause des sophismes funestes et fumeux que des perfides ont jeté sur sa vision du monde et d’elle-même, se refuse à la lumière qui lui ouvrirait le salut, le vrai Chemin de Paradis.

« Je crois à la bonté des ombres éternelles.Trop tard ?

Là, les silencieux persuadent un jour

Et, cendres du flambeau de tant d’heures fidèles,

Dans le lit du regret font couronner l’amour. »

Lire aussi dans Lafautearousseau ...

Frédéric Lynn est un homme de conviction à la plume talentueuse. Il a mis ses idées néo-eurasistes en pratique en ralliant vers 2014 – 2015 les forces séparatistes du Donbass. Il relate son expérience dans Les hommes libres (Éditions Bios, 2016, 416 p., 26 €).

Frédéric Lynn est un homme de conviction à la plume talentueuse. Il a mis ses idées néo-eurasistes en pratique en ralliant vers 2014 – 2015 les forces séparatistes du Donbass. Il relate son expérience dans Les hommes libres (Éditions Bios, 2016, 416 p., 26 €).

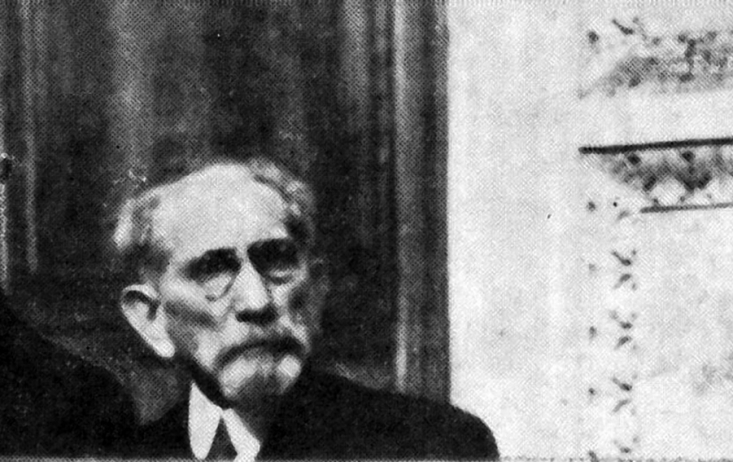

Non seulement « la bêtise n'était pas son fort », comme aurait pu dire de lui Valéry, mais la médiocrité lui était radicalement étrangère. Comment l'image trop souvent donnée de lui peut-elle être à ce point faussée ?

Non seulement « la bêtise n'était pas son fort », comme aurait pu dire de lui Valéry, mais la médiocrité lui était radicalement étrangère. Comment l'image trop souvent donnée de lui peut-elle être à ce point faussée ?

Le Général Serge Andolenko (1907-1973) est un militaire français d’origine russe. Il servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre d’Algérie.

Le Général Serge Andolenko (1907-1973) est un militaire français d’origine russe. Il servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre d’Algérie. Extrait de l'analyse de Franck Abed sur

Extrait de l'analyse de Franck Abed sur

"Ce livre a été publié pour la première fois en 1895. Il développe une analyse pertinente du communisme en l’étudiant sous deux angles : l’historique et le doctrinal. Mais avant toutes considérations intellectuelles, il demeure fondamental de connaître dans les grandes lignes les dispositions intellectuelles de l’auteur. A ce sujet, le préfacier écrit : « De nationalité belge, Auguste Onclair (1822-1900) se consacra avec opiniâtreté à la dénonciation des pièges tendus par la franc-maçonnerie et, dans le même temps, à la promotion de la Doctrine Sociale de l’Eglise, alternative catholique au socialisme, lequel exerçait une puissante attraction sur les masses ouvrières du XIXe siècle ». Son travail « lui valu les encouragements de Pie IX et Léon XIII et prit la forme de la publication d’une dizaine d’ouvrages ». Nous pouvons donc dire que l’abbé Onclair fut un intellectuel militant. [...]

"Ce livre a été publié pour la première fois en 1895. Il développe une analyse pertinente du communisme en l’étudiant sous deux angles : l’historique et le doctrinal. Mais avant toutes considérations intellectuelles, il demeure fondamental de connaître dans les grandes lignes les dispositions intellectuelles de l’auteur. A ce sujet, le préfacier écrit : « De nationalité belge, Auguste Onclair (1822-1900) se consacra avec opiniâtreté à la dénonciation des pièges tendus par la franc-maçonnerie et, dans le même temps, à la promotion de la Doctrine Sociale de l’Eglise, alternative catholique au socialisme, lequel exerçait une puissante attraction sur les masses ouvrières du XIXe siècle ». Son travail « lui valu les encouragements de Pie IX et Léon XIII et prit la forme de la publication d’une dizaine d’ouvrages ». Nous pouvons donc dire que l’abbé Onclair fut un intellectuel militant. [...]

Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. Devant un cas de cette taille, il est ridicule de demander si la France renoncera aux traditions hospitalières d'un grand peuple civilisé. Avant d'hospitaliser, il faut être. Avant de rendre hommage aux supériorités littéraires ou scientifiques étrangères, il faut avoir gardé la qualité de nation française. Or il est parfaitement clair que nous n'existerons bientôt plus si nous continuons d'aller de ce train. (…)

Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. Devant un cas de cette taille, il est ridicule de demander si la France renoncera aux traditions hospitalières d'un grand peuple civilisé. Avant d'hospitaliser, il faut être. Avant de rendre hommage aux supériorités littéraires ou scientifiques étrangères, il faut avoir gardé la qualité de nation française. Or il est parfaitement clair que nous n'existerons bientôt plus si nous continuons d'aller de ce train. (…)