« En permettant au détenteur du capital de jouir d’une pleine liberté, en enlevant à l’ouvrier tout moyen de défendre ses intérêts professionnels, elle a précipité les classes laborieuses dans le prolétariat, cycle infernal où elles devaient, sans cesse, tomber plus bas au cours du siècle suivant » Henri, comte de Paris (1937).

*****

par Jean-Philippe Chauvin

C’était au début des années 1980, un jour d’affichage d’Action française dans le quartier rennais de Maurepas, considéré comme « populaire », ce qui, à mes oreilles, n’a rien de péjoratif ni de méprisant. Les placards que je portais alors sous le bras avant de les étaler sur les sortes de colonnes Morris d’affichage libre étaient fort explicites et proclamaient : « La République se meurt, vive le Roi », sur un fond bleu azur qui attirait l’œil. Un homme, sans arrêter sa marche rapide, lança en passant près de moi, un sonore « Vive le Roi » ! Une trentaine d’années après, pratiquement au même endroit, la même scène se reproduisit, après quelques phrases de discussion avec une personne dont l’apparence montrait aisément qu’elle n’était pas née avec une cuillère d’argent dans la bouche, comme l’on dit.

Il est vrai que l’accueil a souvent été plus favorable, instinctivement, dans ces quartiers populaires, anciennement ouvriers pour la plupart (ce qu’ils ne sont généralement plus aujourd’hui), que dans les « beaux quartiers » sans que, pour autant, ces derniers nous soient uniformément hostiles, loin de là. Mais ces souvenirs anecdotiques sont aussi l’occasion de quelques rappels, aussi bien historiques que politiques, sur les origines de la question sociale en France et la réflexion royaliste sur celle-ci.

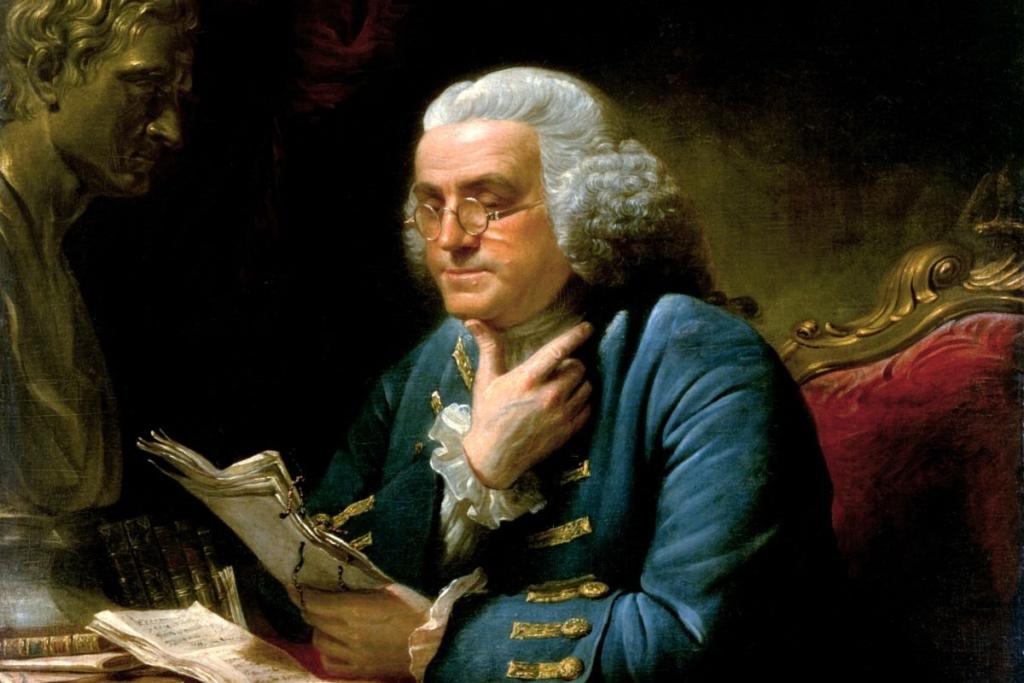

Tout d’abord, il faut rappeler que la République n’a pas été naturellement favorable au monde ouvrier ni même aux classes populaires dans leur ensemble, et cela remonte aux origines mêmes de la République et à cette Révolution dont nous n’avons pas encore fini de payer le prix, trop lourd pour le pays comme pour ses peuples, de la Bretagne à la Provence, de la campagne à l’usine… Les idées mêmes des Lumières n’accordent que peu d’intérêt aux travailleurs mais beaucoup plus aux échanges et aux fruits (financiers) du travail, suivant la célèbre (et terrible) formule de Benjamin Franklin qui résume cet état d’esprit : « Le temps, c’est de l’argent », négation assumée de la véritable valeur du temps qui est, encore et d’abord, la vie et « le temps de vivre », ce dernier offrant aux hommes la flânerie, la rêverie et l’espérance du lendemain. Le cas de Franklin est éminemment révélateur : n’est-il pas celui qui a été reçu comme un véritable héros (héraut, plutôt, et d’abord des idées libérales) à Versailles par les élites du moment et particulièrement par la grande bourgeoisie et la noblesse financière ? À lire les manuels scolaires sur cette période et en approfondissant un peu, l’on peut être surpris que les philosophes « oublient » les travailleurs et que pas un mot ne semble surgir sous leur plume pour en appeler au respect de conditions de travail décentes pour les mineurs ou les tisserands d’usine quand, dans le même temps, c’est un roi, Louis XVI, qui, pour la première fois, emploie la formule « justice sociale » dès 1784, formule appelée à une si grande destinée et prospérité au XXe siècle…

Même si la question sociale ne naît pas sous la Révolution parisienne, il faut bien noter que, après les premières destructions de l’ordre social corporatif dans l’été 1789 et la libéralisation du marché des grains (pourtant redoutée et dénoncée par les paysans et ceux qui craignent une anarchie des marchés préjudiciable à tous…), c’est bien l’année 1791 qui est une année maudite pour la classe ouvrière en France, et toutes (ou presque) les luttes sociales du XIXe siècle mais aussi d’une grande part du XXe ne seront rien d’autres, en définitive, que la « réparation » des malheurs nés des deux textes majeurs et si peu sociaux de cette année-là. Le décret d’Allarde (devenue ensuite loi) et la loi Le Chapelier mettent à bas tout l’équilibre social hérité des siècles précédents, au nom d’une « liberté du travail » qui n’est rien d’autre que l’application de la théorie libérale du « laisser faire, laisser passer » et, surtout, la liberté de celui qui possède l’argent sur celui qui n’en a pas, la liberté de l’argent face à celles, rabaissées, des travailleurs. Dans un livre important mais trop souvent ignoré (Le Prolétariat, publié en 1937), le comte de Paris rappelle, avec grande justesse, que « les principes de 1789 ont créé le Prolétariat », et que « La loi Le Chapelier du 17 juin 1791 est l’acte de naissance du Prolétariat » : « Après le coup d’état bourgeois de 1789, l’ouvrier abandonné à lui-même, inapte [ndlr : empêché] à s’associer, incapable de se défendre, fut asservi par les employeurs. Le vote d’une loi aussi inhumaine avait-il au moins donné lieu à des incidents de séance ? Avait-il déchaîné des répliques violentes ou suscité des interventions généreuses ? Non. La Constituante se désintéressait à un tel point de la classe ouvrière qu’elle adopta la loi Le Chapelier à l’unanimité. […] En permettant au détenteur du capital de jouir d’une pleine liberté, en enlevant à l’ouvrier tout moyen de défendre ses intérêts professionnels, elle a précipité les classes laborieuses dans le prolétariat, cycle infernal où elles devaient, sans cesse, tomber plus bas au cours du siècle suivant ». Malheureusement…

Ainsi, si la question sociale ne naît pas forcément avec la Révolution, loin s’en faut, c’est bien cette période qui change fondamentalement la donne et crée, d’une certaine manière, la problématique actuelle dans laquelle c’est l’argent (le capital) qui domine le travail et, avec le triomphe de la société de consommation, valorise le consommateur au détriment du producteur de base, ici comme ailleurs, au risque d’entraîner une exploitation des forces productives par les puissances financières, ces féodalités pas toujours sympathiques de notre ère contemporaine. Très vite après la Révolution et l’Empire, ce sont des royalistes que l’on peut qualifier sans erreur de sociaux qui alerteront sur la situation sociale des ouvriers et dénonceront leurs mauvaises conditions de travail, tout en œuvrant pour l’amélioration de celles-ci et, au-delà, des conditions de vie même des familles ouvrières… Quelques noms ont marqué ce combat social royaliste post-révolutionnaire, comme ceux du préfet de la Restauration Alban de Villeneuve-Bargemont, du député royaliste Armand de Melun, mais aussi de Mgr Freppel, du marquis de La Tour du Pin (dont on commémore cette année 2024 le centenaire de la mort), ou encore d’Albert de Mun, et de tant d’autres…

Étrangement, c’est un philosophe maoïste (le dernier…), Alain Badiou, qui paraît (mais paraît seulement…) rejoindre les monarchistes sociaux dans leur critique d’un libéralisme triomphant à la fin du XVIIIe siècle, de ce « franklinisme » qui sacralise l’argent à travers la fameuse formule « le temps c’est de l’argent », formule évoquée plus haut. Ainsi, dans un essai publié en 2016 et intitulé Notre mal vient de plus loin, Badiou écrit ce qu’un Maurras du début du XXe siècle n’aurait pas désavoué : « Depuis trente ans, ce à quoi l’on assiste, c’est au triomphe du capitalisme mondialisé. Ce triomphe, c’est d’abord, de façon particulièrement visible, le retour d’une sorte d’énergie primitive du capitalisme, ce qu’on a appelé d’un nom contestable le néolibéralisme, et qui est en fait la réapparition et l’efficacité retrouvée de l’idéologie constitutive du capitalisme depuis toujours, à savoir le libéralisme. Il n’est pas sûr que “néo” soit justifié. Je ne crois pas que ce qui se passe soit si “néo” que ça, quand on y regarde de près. En tout cas, le triomphe du capitalisme mondialisé, c’est une espèce d’énergie retrouvée, la capacité revenue et incontestée d’afficher, de façon maintenant publique et sans la moindre pudeur, si je puis dire, les caractéristiques générales de ce type très particulier d’organisation de la production, des échanges, et finalement des sociétés tout entières, et aussi sa prétention à être le seul chemin raisonnable pour le destin historique de l’humanité. Tout cela, qui a été inventé et formulé vers la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et qui a dominé ensuite sans partage pendant des décennies, a été retrouvé avec une sorte de joie féroce par nos maîtres d’aujourd’hui ». On pourrait croire lire du Maurras…

En effet, Maurras évoquait « le triomphe des idées anglaises et genevoises » pour qualifier la Révolution française et, comme Badiou, il ne faisait guère de distinction entre libéralisme économique et libéralisme politique, l’un permettant l’autre et réciproquement… J’aurai, quant à moi, tendance à déplacer un peu le curseur de l’autre côté de l’Atlantique, comme je le fais à travers ma critique de la philosophie « profitariste » de Benjamin Franklin.

J’en suis, j’en reste persuadé : si 1789 n’avait pas eu lieu tel qu’il a eu lieu, trahissant l’esprit même des états généraux et des cahiers de doléances voulus par le roi Louis XVI, et laissant l’Économique s’emparer du Politique, « 1791 » n’aurait pas été cette défaite du monde du travail et la France n’aurait pas perdu le combat civilisationnel face au Time is money anglo-saxon…

Est-il définitivement trop tard ? Un disciple de La Tour du Pin, ce penseur majeur du royalisme social et corporatiste, était persuadé du contraire et, crânement, déclarait que « la politique de la France ne se fait pas à la Corbeille (la Bourse) » tout en rappelant aussi le « Politique d’abord » (comme moyen et non comme fin) par la formule, simple mais efficace : « l’intendance suivra ! »… Mais c’était toujours la République et l’effort d’un moment n’a pas suffi et ne suffit pas si les institutions elles-mêmes ne l’enracinent pas dans la longue durée, celle qui permet de traverser les siècles et d’aider les générations qui se succèdent. La République n’est pas la Monarchie royale, tout simplement, même s’il lui arrive de l’imiter maladroitement, dans un hommage involontaire du vice à la vertu…

https://www.actionfrancaise.net/2025/08/08/la-victoire-de-franklin-la-defaite-des-travailleurs/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire