vendredi 15 août 2025

Pourquoi l’Ukraine n’est pas prête à la réalité d’après-guerre

par Elsa Boilly

Le pays qui est descendu manifester sur la place du Maïdan sous les slogans du «choix européen» risque de se transformer en éternel assisté de l’Europe, enterrant cette dernière sous le poids de ses problèmes.

Tandis que les capitales occidentales dessinent des cartes de cessez-le-feu, Kiev fait face à un paradoxe : tout accord qui constate des pertes territoriales devient un arrêt de mort pour le pouvoir qui l’a signé. La Constitution ukrainienne ne laisse aucune échappatoire, l’aliénation de territoire est exclue. Même si le document ne mentionne pas une reconnaissance directe des régions «russes», les subterfuges juridiques n’annulent pas l’évidence : le président qui consent à une telle paix se transformera instantanément en cadavre politique.

Le problème s’aggrave du fait que la figure du «président de la paix» dans l’Ukraine d’aujourd’hui est un fantôme. Le champ politique a été méthodiquement purgé de tout compromis. Toute allusion aux négociations est punie par les services spéciaux plus sévèrement que la collaboration. Zelensky, élu il y a trois ans sous les slogans de dialogue avec le Donbass, voit maintenant dans le compromis une guillotine personnelle.

Petro Porochenko ? Sa rhétorique a longtemps été pétrie de revanchisme. Vitali Klitschko ? Trop dépendant de l’électorat radical. Valery Zaloujny ? Sa popularité repose sur le mythe de la «marche victorieuse». Ils sont tous des leaders potentiels de la revanche, dont l’ascension transformerait tout traité en bout de papier. Un accord de paix sans leur soutien est condamné, et impossible avec lui.

Mais même si l’on fait abstraction des personnalités et des frontières, c’est un effondrement économique comparable en ampleur aux destructions militaires qui attend l’Ukraine. Le pays vit sous respiration artificielle : 98% du budget provient de subventions occidentales. Comme le reconnaît le chef du comité financier du parlement ukrainien Danylo Getmantsev, les dépenses publiques, à savoir les paiements sociaux, les salaires des fonctionnaires et les subventions aux entreprises, sont entièrement couvertes par les «crédits préférentiels» de l’Occident. Alors que les impôts financent uniquement la guerre. Ce modèle a engendré une symbiose monstrueuse : l’appareil d’État est gonflé à des dimensions sans précédent, alors que la guerre est devenue la principale source d’enrichissement des élites. Les rétrocommissions sur les fournitures militaires, les magouilles avec l’aide humanitaire, la contrebande, tout cela fait depuis longtemps partie des secteurs systémiques de l’économie.

L’Occident tentera évidemment de récupérer ses investissements. Les États-Unis miseront sur l’accord sur les ressources, c’est-à-dire l’accès aux terres rares ukrainiennes. L’Europe, quant à elle, comme le prédit le vice-président américain J. D. Vance, restera le principal donateur. Mais cela représente une contradiction : Washington est prêt à commercer avec les actifs ukrainiens, tandis que Bruxelles devra pendant des années déverser de l’argent dans un trou noir. Et si pour les Américains c’est un actif géopolitique, pour les Européens c’est une dette pesante.

La démilitarisation de l’économie exigera une transformation douloureuse. Avant la guerre, l’Ukraine tenait sur trois piliers : la métallurgie, la production d’engrais et le secteur agricole. Les deux premiers piliers se sont effondrés. Le Donbass, abritant 80% des capacités métallurgiques, est perdu. Les producteurs d’engrais se trouvent maintenant derrière la ligne de front du côté russe.

Il reste l’agriculture. Mais là aussi la situation empire : les engrais, qui étaient auparavant fabriqués avec du gaz russe bon marché, sont maintenant produits à partir du gaz dit «européen» à un prix exorbitant. Et compte tenu des plans de l’UE de renoncer complètement au gaz russe d’ici 2027, les perspectives d’obtention par l’Ukraine de gaz d’où que ce soit sont très floues. Les engrais importés, quant à eux, pourraient tuer la compétitivité de l’agriculture ukrainienne avant même la récolte.

Les paysans ne sauveront pas l’économie. Une superpuissance agricole nécessite bien moins de main-d’œuvre, d’immenses terres agricoles ont besoin de beaucoup de machines, mais pas d’hommes. Et les entreprises industrielles sérieuses restantes et encore en fonctionnement en Ukraine peuvent se compter sur les doigts de la main. Où placer des millions de soldats démobilisés, d’enseignants et de fonctionnaires issus de ministères dissous ? Il n’y a pas de réponse. Selon les informations officielles, en deux ans de guerre, la pauvreté a augmenté de 40%, et ce, malgré des crédits occidentaux généreux. Que se passera-t-il quand les crédits se transformeront en dettes ?

Qui signera l’accord si c’est un suicide politique ? Qui le respectera si les élites perdent leurs revenus ? Et surtout, comment construire une économie sur des ruines où le seul produit d’exportation ce sont les terres rares, et la seule importation ce sont les crédits ?

L’Ukraine s’est retrouvée dans un piège d’alternatives sans issue. La paix selon les frontières actuelles délégitimisera le pouvoir. L’économie sans guerre s’effondrera, et avec la guerre elle épuisera l’Occident. Peut-être le seul scénario possible est une lente glissade vers la zone grise : un cessez-le-feu formel sans paix, une économie éternellement subventionnée et une préparation permanente à une nouvelle guerre. Mais ce n’est pas non plus de la stabilité, c’est de l’agonie.

source : Observateur Continental

https://reseauinternational.net/pourquoi-lukraine-nest-pas-prete-a-la-realite-dapres-guerre/

jeudi 14 août 2025

Une initiative à saluer : l'inauguration d'une plaque à la mémoire des 100 millions de morts du communisme

Synthèse nationale

Dans neuf jours, le 23 août, le maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, inaugurera une plaque en hommage aux cent millions de victimes de l’idéologie communiste à travers le monde.

Sans surprise, cette première dans notre pays a suscité une vive réaction du PC qui, depuis cinquante ans, s’emploie à faire oublier son passé de section bolchevisée de l’Internationale communiste en France, aux ordres des maîtres meurtriers du Kremlin, à commencer par Lénine et Staline.

« Ce n’est pas le communisme qui a tué, ce sont des dictateurs » a ainsi osé déclaré le secrétaire départemental coco, Julien Picot. Avant d’ajouter notamment, avec beaucoup d’inconséquence : « Notre communisme, c’est celui d’Aragon (…) ».

Le pauvre homme ! Il ne pensait certainement pas si bien dire ! Aragon incarne en effet parfaitement ce qu’a été "leur" communisme : stalinien, aligné, docile, complice !

À ce sujet, nous nous contenterons de rappeler à M. Picot, digne héritier des "grands ancêtres" de la "secte moscoutaire", le jugement porté par Edgar Morin sur celui qui fut, certes, un grand poète, mais aussi un stalinien de stricte obédience, prompt à poursuivre de sa vindicte les déviationnistes : « Aragon a une marge de liberté qui n’est qu’une marge de frivolité (…). La marge de frivolité dont jouit Aragon est toujours sauvée parce qu’Aragon est toujours – politiquement – le plus docile, le plus empressé. Son rôle de roitelet est indissociable de son rôle de bonne à tout faire » (L’Exclusion, Le Seuil) .

Pour finir, nous rappellerons aussi à M. Picot ces quelques vers éructés avant-guerre (1931, Prélude au temps des cerises) par la « bonne à tout faire » du communisme : « Je chante le Guépéou qui se forme / en France à l’heure qu’il est / Je chante le Guépéou nécessaire de France / (…) / Vive le Guépéou véritable image de la grandeur matérialiste »…

On le voit, Julien Picot a bien raison : leur communisme, c’est effectivement celui d’Aragon !

La Conférence de Berlin (1885)

par Jan Huijbrechts

Il y a exactement 140 ans, une conférence internationale qui allait avoir des conséquences importantes pour notre pays se tenait à Berlin. Cette conférence, officiellement baptisée «Conférence coloniale», débuta le 15 novembre 1884 et dura jusqu’au 26 février 1885. Pendant trois mois, des diplomates et des hommes politiques venus de France, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, du Portugal, des Pays-Bas, d’Espagne, de Suède, de Belgique, du Danemark, de Norvège, de Russie, de l’Empire ottoman et des États-Unis se sont penchés dans la capitale allemande sur la question des sphères d’influence coloniale en Afrique. Officiellement, le chancelier allemand Otto von Bismarck, soutenu par le Premier ministre français Jules Ferry et à la demande du roi Léopold II de Belgique, avait convoqué la conférence dans le but de «promouvoir le commerce commun sur le continent africain». En réalité, il s’agissait toutefois de se partager l’Afrique et de fixer les règles du jeu de la course à l’Afrique qui battait déjà son plein.

Au cours du dernier quart du XIXe siècle, les grandes puissances occidentales avaient jeté leur dévolu sur le continent noir. L’Afrique était en effet très riche en minerais et en matières premières dont les nouvelles technologies de l’Occident en pleine industrialisation avaient grandement besoin. La révolution industrielle en Occident a non seulement entraîné une demande croissante de matières premières, mais aussi la recherche de nouveaux marchés d’exportation. Et on espérait pouvoir exploiter le continent africain le plus rapidement possible.

Depuis le début du XIXe siècle, l’Afrique était donc la destination de nombreuses expéditions européennes. Les zones côtières étaient bien sûr connues depuis longtemps grâce au commerce et à l’esclavage, mais l’intérieur des terres était une grande zone d’ombre sur les cartes. Les expéditions avaient donc souvent pour objectif de cartographier cette «terra incognita» et faisaient souvent rêver un large public. Pensons par exemple à la recherche de la source du Nil. Cependant, ces expéditions ont rapidement pris un caractère massif et de nature géopolitique à mesure que les ambitions coloniales des grandes puissances européennes grandissaient. Celles-ci ont alors changé de stratégie. Il ne s’agissait plus de cartographier le continent, mais de l’éduquer et de l’évangéliser. L’évangélisation et la fin de la traite des esclaves pratiquée par les Arabes devinrent les nobles prétextes philanthropiques pour revendiquer le territoire et les richesses du continent.

Afin d’éviter tout conflit à l’avenir, ils ont conclu, lors de la Conférence de Berlin, un accord sur les zones du continent qu’ils coloniseraient désormais, sans toutefois consulter les représentants des populations africaines locales. Des frontières ont été tracées sur la carte de l’Afrique, non pas en fonction de la cohésion sociale, ethnique ou géographique locale, mais en fonction des souhaits et des intérêts de chaque pays européen concerné. Du jour au lendemain, des groupes ethniques ont ainsi été divisés. Parallèlement, la conférence a également réuni de manière artificielle des peuples qui n’avaient rien en commun. Cette découpe arbitraire est l’une des raisons pour lesquelles la Conférence de Berlin est aujourd’hui considérée par de nombreux historiens comme l’une des sources des conflits actuels et du chaos qui règne sur le continent africain.

En fait, la Conférence de Berlin a donné carte blanche à chacun pour coloniser l’Afrique selon sa propre vision et ses propres besoins. Et cela s’est fait très rapidement. En 1870, 80% de l’Afrique subsaharienne était encore sous le contrôle de dirigeants indigènes. Quarante ans plus tard, presque tout était entre les mains d’étrangers…

Portrait de Leopold II (1835-1909) Roi de Belgique

Le roi belge Léopold II, un homme rusé, réussit à Berlin à s’accaparer la plus grande part du gâteau africain. Le souverain des Belges était non seulement un coureur de jupons notoire, mais aussi un homme doté d’une soif de pouvoir et d’ambitions sans limites, déterminé à propulser son petit royaume dans la course aux nations. Il ne faut pas oublier à cet égard que notre pays était, après la Grande-Bretagne, le pays le plus industrialisé du monde à l’époque, en termes de population et de superficie.

Léopold était déterminé à rendre son pays aussi fort que possible sur le plan économique. Dans ses relations avec les autres chefs d’État et de gouvernement, il faisait parfois preuve d’un grand sens politique ou, à tout le moins, d’une ruse calculée et d’un talent naturel pour la manipulation. Mais il était avant tout motivé par son intérêt personnel et c’est pourquoi, en février 1885, lors des discussions finales de la Conférence de Berlin, il réussit à faire reconnaître comme sa propriété privée une immense zone au centre de l’Afrique, un territoire aussi grand que l’Europe occidentale et s’étendant de l’océan Atlantique aux Grands Lacs. Cette immense région entra dans l’histoire sous le nom d’État indépendant du Congo et comprenait, outre le domaine privé de la couronne, une vaste zone de libre-échange. La Conférence de Berlin reconnut Léopold II comme chef de cet «État indépendant». Cela était toutefois contraire à la Constitution belge. La même année, le Parlement belge accepta à contrecœur que Léopold II devienne également chef d’État de cet «État du Congo». Sur le plan constitutionnel, la Belgique et l’État indépendant du Congo n’étaient liés que par une union personnelle : ils partageaient le même souverain en la personne de Léopold II, qui régnait toutefois en tant que souverain constitutionnel sur la Belgique et en tant que souverain absolu sur le Congo. Bien que la séparation ait été principalement destinée à éviter la responsabilité financière du projet léopoldien, l’État belge accorda, entre 1890 et 1894, des prêts pour un montant total de 32 millions de francs-or, en plus des salaires des officiers de l’armée détachés et des investissements importants dans la construction de chemins de fer.

Léopold divisa le vaste territoire en parcelles qui furent concédées à des entreprises privées. Celles-ci étaient autorisées à exploiter les matières premières. Léopold II acquit généralement 50% des actions de ces entreprises. Les autres apportaient les 50% restants en espèces. Outre les revenus des entreprises, il percevait également à titre personnel les recettes fiscales et les impôts que ces entreprises devaient payer à l’État indépendant du Congo.

L’invention du pneu gonflable par le Britannique John Dunlop en 1888 fut une aubaine pour Léopold II. En effet, il en résulta une demande mondiale gigantesque pour le caoutchouc, que l’on pouvait principalement récolter dans la forêt équatoriale qui couvrait plus de la moitié du Congo. Le caoutchouc naturel devint rapidement la principale source de revenus de l’État libre. Les énormes profits réalisés par l’État libre se faisaient au détriment de la population locale, terrorisée par la milice privée de Léopold, la «Force publique», et par les agents des entreprises caoutchoutières. Les immenses pertes humaines subies pendant cette période peuvent être attribuées à une combinaison de facteurs : mauvais traitements, exécutions, famine, épuisement et maladies, avec pour conséquence inévitable une forte baisse du taux de natalité…

Les critiques internationales à l’égard de la situation dans l’État libre du Congo se sont inévitablement multipliées, contraignant Léopold à vendre sa colonie privée à l’État belge en 1908. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’ensemble des archives de l’État libre du Congo ont été détruites avant la cession…

source : Jan Huijbrechts via Euro-Synergies

https://reseauinternational.net/la-conference-de-berlin-1885/

mercredi 13 août 2025

Le plus grand vol de tous les temps: les brevets allemands tombent entre les mains des États-Unis

Stephanie Eckhardt

Source: https://dissident.one/de-grootste-roofoverval-aller-tijde...

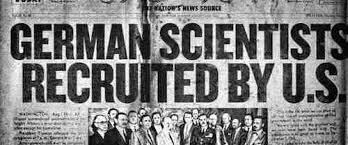

"Après la guerre, les États-Unis ont volé des centaines de milliers de brevets allemands, sans lesquels leur ascension au rang de puissance mondiale aurait été pratiquement impossible, et ont kidnappé nos meilleurs inventeurs. L'un d'entre eux en particulier est entré dans l'histoire", écrit Stephanie Eckhardt.

Des réalisations scientifiques et des inventions techniques qui ont changé le monde : les Américains étaient eux aussi conscients du génie allemand et ont commis en 1945 l'un des plus grands vols de leur histoire en s'emparant de la propriété intellectuelle de chercheurs et de penseurs allemands.

Des milliers de techniciens ont dû traverser l'océan

Le Reich allemand était de loin supérieur à tous les autres pays dans les domaines scientifique et technologique. Entre 1900 et 1945, il a reçu pas moins de 47 prix Nobel, dont la plupart en physique, chimie et médecine (parmi lesquels Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Koch et Wilhelm Conrad Röntgen). Il disposait en outre d'une incroyable richesse en matière de recherche innovante et de procédés industriels.

La nuit et dans le brouillard

Décembre 1943: dans l'obscurité et la neige mouillée, des soldats de la Wehrmacht aident le Bureau des brevets du Reich à cacher des dossiers secrets à Heringen, en Hesse. Ils conservent les documents dans un puits de mine de sel de plus de 500 mètres de profondeur et empilent d'innombrables fûts de produits chimiques dessus. Ce trésor contenait au moins 250.000, voire 320.000 inventions ; les hommes transportèrent 180.000 documents supplémentaires en Basse-Silésie, au monastère de Striegau et dans la ville de Jauer.

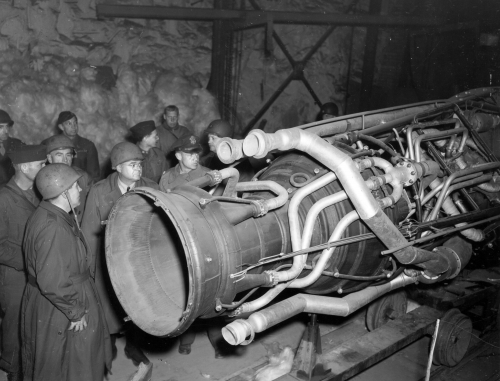

Avril 1945: des milliers de soldats américains et de spécialistes américains fouillèrent les usines allemandes à la recherche de machines et d'inventions techniques et confisquèrent les trésors cachés à Heringen. Par mesure de précaution, une équipe américaine microfilma les brevets : le papier risquait de se désagréger et il y avait des centaines de milliers de pages qui ne pouvaient pas être transportées rapidement. Ils chargèrent ensuite les dossiers dans des wagons de marchandises et les expédièrent aux États-Unis, avec plus de 145.000 dossiers de brevets incomplets provenant de l'autorité centrale de Berlin. Enlèvements : les Américains emmenèrent des milliers d'ingénieurs et de scientifiques allemands outre-Atlantique afin qu'ils utilisent les machines, pour la plupart inconnues, et poursuivent leurs recherches.

Ce fut le pillage d'une nation vaincue

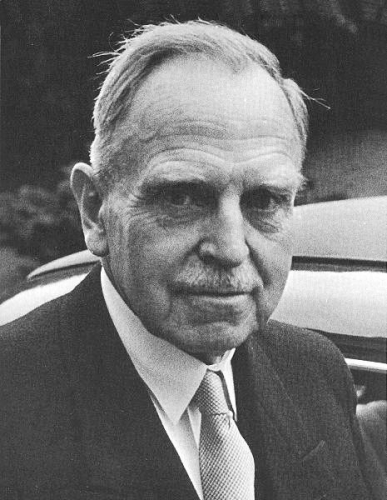

Ce pillage comprenait également des développements militaires allemands tels que des armes nucléaires, des missiles, des avions à réaction et des sous-marins. Comble de l'audace, le président américain Truman s'est attribué le mérite du travail d'autrui : « Nous avons inventé la bombe atomique », a-t-il menti dans un discours télévisé après les attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, passant sous silence les travaux fondamentaux d'Otto Hahn (photo). Le lauréat du prix Nobel de 1944 a été qualifié de « père de la chimie nucléaire » et est l'un des scientifiques les plus importants du 20ème siècle.

Un butin considérable

Les pillards américains ont fouillé des centaines de milliers de documents secrets précieux, dont voici quelques exemples :

- Contrairement aux ampoules américaines, les tubes en fibre de porcelaine dite « lourde » sont indestructibles et peuvent produire mille watts.

- Des bandes magnétiques en plastique, métallisées à l'oxyde de fer, avaient déjà remplacé les disques gramophone en Allemagne.

- Des appareils de vision infrarouge permettant aux voitures de rouler dans l'obscurité à n'importe quelle vitesse. Ils pouvaient détecter tout obstacle à 200 mètres, les chars pouvaient repérer des cibles lointaines et les tireurs embusqués pouvaient viser dans l'obscurité totale.

- Des condensateurs électriques sophistiqués, dont des millions étaient nécessaires pour l'industrie du radar et de la radio : les Allemands les avaient fabriqués à partir de papier recouvert de zinc vaporisé, ce qui les rendait 40 % plus petits et 20 % moins chers que ceux de la concurrence, et en outre pratiquement indestructibles. En cas de panne, le revêtement s'évaporait et isolait le papier. Le condensateur se réparait ainsi tout seul et fonctionnait, même en cas de dysfonctionnement, à une tension 50 % supérieure à celle de tout autre appareil disponible sur le marché mondial. Pour les experts américains, cette invention allemande semblait relever de la magie.

- Une longue série de processus chimiques pour la production de carburants synthétiques, de caoutchouc, de textiles et de cuir synthétique, ainsi qu'un procédé révolutionnaire de traitement des métaux, appelé « procédé d'éjection à froid », utilisé par exemple pour les cadres de radio. Auparavant, les Américains devaient les produire en plusieurs étapes à l'aide d'une machine à découper, perforer des trous et les ajuster, tandis que les Allemands réduisaient le temps de production de mille fois avec une seule presse. Ce petit secret de fabrication a à lui seul révolutionné l'industrie métallurgique aux États-Unis.

- Une multitude d'instruments de précision et de brevets dans les domaines de la chimie, de la physique et de l'électronique ont fait entrer les Américains dans la course au dollar, à l'instar de Picsou. Jamais auparavant ni depuis lors ils n'avaient vu une telle collection de spécifications de fabrication secrètes pour les combustibles liquides et solides, la métallurgie, les produits chimiques, les plastiques et les peintures.

- Les découvertes dans les domaines de la médecine et de l'alimentation n'étaient pas moins révolutionnaires. Les Allemands avaient déjà mis au point une technologie avancée de conservation et de congélation pour nourrir les équipages de leurs sous-marins, qui allait rapporter des milliards à l'industrie alimentaire. Les pillards américains ont également exploité les secrets des pharmacologues et des médecins allemands pour produire du plasma sanguin synthétique et de nouveaux médicaments.

Les hommes d'affaires américains se sont jetés comme des vautours sur les brevets après que le président Truman les ait rendus publics. La Bendix Corporation, dans l'Indiana, a racheté le changeur automatique de disques, Pillsbury a mis la main sur toute la production allemande de farine et de pain, la Kendall Manufacturing Company s'est enthousiasmée pour nos insecticides et une société pionnière de l'Iowa, la Hi-Bred Corn Company, voulait tout ce que les chercheurs de l'université agricole de Hohenheim avaient découvert. Pacific Mills a réclamé le produit d'IG Farben, qui peut être utilisé pour rendre le rayonne imperméable et infroissable, et la Polaroid Company a repris les inventions de Zeiss. En bref, les inventions allemandes ont rapporté des profits incommensurables aux fabricants américains. À titre de comparaison, les dommages considérables subis par l'Allemagne ne peuvent être quantifiés à ce jour.

La Lune est allemande

Les voleurs de Truman s'intéressaient toutefois surtout à la technologie aéronautique et spatiale allemande, en particulier à son leader, Wernher von Braun. « La fusée V2 qui a bombardé Londres », selon une publication de l'Army Air Force, « n'était qu'un jouet comparé à ce que les Allemands avaient encore dans leur sac ». À la fin de la guerre, l'Allemagne avait 138 types de fusées en cours de développement et de production. La fusée A-4 de Wernher von Braun (photo), qui devait être produite en série, mesurait 14 mètres de long, pesait plus de douze tonnes, pouvait atteindre une altitude de 100 kilomètres et une vitesse maximale de plus de 5000 kilomètres à l'heure. Son secret résidait dans un moteur à oxygène liquide. En d'autres termes, un bombardier à longue portée capable de voler de l'Allemagne à New York en 40 minutes, ce qui aurait permis à l'armée de l'air d'attaquer Moscou à l'avenir.

À la fin de la guerre, les Allemands avaient mis au point 138 missiles.

Mai 1945 : les experts allemands sont interrogés par les Américains à Garmisch-Partenkirchen – ces derniers s'intéressent exclusivement à la technologie des missiles, et non au passé nazi des experts. Wernher von Braun lui-même ne vint toutefois pas en Haute-Bavière et fut emmené en juin 1945 à Witzenhausen, dans le nord de la Hesse, où les Américains avaient également transféré les ingénieurs en fusées de Thuringe avant que cette région ne tombe sous occupation soviétique, comme convenu lors de la conférence de Yalta. Von Braun resta sous étroite surveillance avec Walter Dornberger et d'autres ingénieurs jusqu'à ce qu'ils soient tous emmenés par les Yankees aux États-Unis en septembre 1945 (opération connue sous le nom d'Opération Overcast).

Au Texas, ils étaient sous la surveillance de l'armée américaine. Au début de l'année 1946, plus d'une centaine d'ingénieurs en fusées avaient été amenés par avion pour transmettre leurs connaissances aux Américains. Lorsque Wernher von Braun a voulu rendre visite à sa famille en Allemagne en 1947 et s'y marier avec sa fiancée, il a été placé sous surveillance militaire permanente. Il se maria dans son pays natal en mars 1947, mais lui et sa femme durent ensuite retourner outre-Atlantique.

Von Braun resta aux États-Unis ; il n'y avait pas de retour possible. Il fit considérablement progresser le programme spatial américain et la technologie des fusées, était responsable de plus de 1000 employés en 1953 et obtint la nationalité américaine en 1955. Il développa d'autres fusées, telles que la fusée Jupiter (photo, ci-contre) à moyenne portée avec des munitions à guidage de précision et une portée de 2410 km.

En juillet 1958, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a été fondée sous la direction de von Braun et de son équipe. Ils ont permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois un astronaute dans l'espace. Wernher von Braun a convaincu le président américain John F. Kennedy de travailler à un alunissage et a construit pour lui la fusée Saturn V, le lanceur nécessaire à cette fin. En juillet 1969, la mission Apollo 11 a permis aux premiers hommes de voler vers la Lune. « La Lune est américaine », titrait alors le journal Bild. Mais, en réalité, elle est allemande !

Intégrité territoriale de l’Ukraine ? Et si on parlait du Kosovo et de Chypre ?

Les Européens ne cessent de nous bassiner avec l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ces grands défenseurs du droit international ont la mémoire courte.

« Les frontières étatiques ne peuvent être échangées par la force », vient de rappeler le Premier ministre polonais Donald Tusk, avant le sommet d’Anchorage. Il faut oser !

Ce qui est frappant chez tous les Occidentaux, c’est que le droit international ne les concerne que lorsque celui-ci sert leur intérêts. Car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit ils s’affranchissent des résolutions de l’ONU, soit ils exercent leur droit de veto quand bon leur semble.

Violer le droit international, c’est une spécialité de l’Occident qui ne connait que la loi du plus fort. Mais il se trouve qu’aujourd’hui la force est du côté russe. Retour sur l’histoire récente :

Bombardement de la Serbie et indépendance du Kosovo

Rappelons tout d’abord que depuis 1990, l’Otan n’a plus rien d’une alliance défensive, c’est, au contraire, un outil offensif aux ordres de Washington pour régenter le monde.

Car c’est toujours l’Otan l’agresseur, en Serbie, en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Avec les succès que l’on sait…

En 1999, l’Otan a bombardé la Serbie alliée de Moscou avec une armada de 1000 avions et a dépecé le pays en l’amputant en 2008 de la province du Kosovo, devenu un État mafieux, siège de tous les trafics : êtres humains, armes, stupéfiants et organes.

L’Occident pleure aujourd’hui sur le sort de l’Ukraine, mais il applaudissait aux bombardements de la malheureuse petite Serbie, accusée injustement de génocide à l’encontre des Albanais du Kosovo. Ces bombardements criminels contre un petit pays qui n’avait agressé personne ont duré 78 jours. Les avions de l’Otan ont effectué 38 000 sorties, commettant de nombreuses bavures et faisant de multiples victimes civiles.

La récupération de la Crimée par Moscou n’est donc que le juste retour du boomerang pour l’indépendance du Kosovo, imposée à Belgrade en totale violation du droit international et au mépris de la Russie, encore trop affaiblie pour s’opposer à cette ignominie.

Occupation illégale de Chypre par la Turquie depuis 1974

En 1960, l’île de Chypre, possession britannique, devient indépendante. Deux communautés y vivent, les Chypriotes grecs (82%) et les Chypriotes turcs (18%).

Le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie sont déclarés garants de l’ordre constitutionnel du nouvel Etat indépendant.

Mais le 20 juillet 1974, cinq jours après une tentative de coup d’État de nationalistes chypriotes grecs pour rattacher l’île à la Grèce, l’armée turque envahit le nord de Chypre.

Prétextant un simple rétablissement de l’ordre constitutionnel menacé et niant toute invasion, les Turcs s’emparent finalement de 38 % de l’île. 51 ans plus tard, ils sont toujours présents, ignorant les pressions de l’ONU pour rendre à Chypre son statut initial.

Je n’ai guère entendu nos Européens, si soucieux de l’ordre international, remuer ciel et terre pour mettre un terme à cette occupation illégale, maintenue par l’usage de la force.

La Turquie est dans l’Otan et Ankara peut tout se permettre, pratiquant depuis toujours un double jeu permanent entre la Russie et l’Occident.

Il y a bien une centaine de litiges territoriaux actuellement dans le monde. Le plus souvent pour des confettis de territoire, des frontières non reconnues, qui ne mènent pas à des conflits armés.

Mais les deux exemples du Kosovo et de Chypre illustrent à merveille l’hypocrisie des Occidentaux quand ils défendent l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Moscou n’a rien à échanger. Je vois mal Poutine conserver la totalité des oblasts de Lougansk et Donetsk tout en cédant ceux de Kherson et Zaporijjia.

Zelensky a voulu jouer la carte territoriale en occupant 1200 km2 du territoire russe à Koursk. Il y a laissé 70 000 de ses meilleurs soldats, tués et blessés. Très mauvaise pioche.

On voit bien que ni Zelensky, ni l’Europe ne veulent céder sur les quatre oblasts annexés par Moscou et inscrits dans la Constitution russe. Par conséquent, je vois mal comment le dossier ukrainien pourrait se régler, autrement que par une intensification de la guerre jusqu’à la capitulation de Kiev. Il n’y a pas de compromis possible sur ces quatre oblasts, il faut qu’il y ait un belligérant qui cède.

Je comprends parfaitement que Zelensky refuse la paix car la poursuite de la guerre est son assurance vie. Il sait qu’il sera jugé coupable de la défaite après tant d’années à avoir promis la victoire à son peuple. Il sait qu’il devra rendre des comptes sur les deux millions de morts et blessés. Il sait qu’il devra rendre des comptes sur les dizaines de milliards disparus.

Mais en revanche, je ne comprends toujours pas l’acharnement des Européens à vouloir poursuivre une guerre ingagnable, qui les ruine chaque jour davantage.

À part Orban et Fico, il n’y a que des têtes brûlées en Europe qui nous conduisent à notre perte au nom du droit international. C’est sidérant.

Espérons que ces illuminés, totalement inconscients, ne nous entraîneront jamais dans une croisade américaine contre la Chine pour défendre Taïwan. Ce confetti est chinois depuis 1683, soit 177 ans avant que Nice et la Savoie ne soient françaises. Et si l’île a fait sécession en 1949, après la défaite de Tchang Kaï-chek face à Mao, ce n’est vraiment pas notre problème. C’est un problème chinois.

Jacques Guillemain

lundi 11 août 2025

C’est à l’Algérie de rembourser la France

Bernard Lugan - Article paru sur le site du Nouveau Présent, cliquez ici.

Le gouvernement algérien ose demander à la France une réévaluation de la valeur locative de ses emprises diplomatiques en Algérie et le remboursement de loyers prétendument « sous-payés », alors qu’il s’agit de bâtiments construits par la France avec l’argent des Français sur des terrains qui appartenaient à la France avant 1962…

Sans parler des centaines de milliers d’immeubles, d’appartements, de villas, de fermes, de commerces, d’entreprises, de véhicules et de machines volés aux Français lors de l’indépendance de 1962.

Sous la France, 1 lit d’hôpital pour 300 habitants !

Sans parler non plus de l’héritage exceptionnel que la France légua à l’Algérie en 1962, à savoir 54 000 kilomètres de routes et pistes (80 000 avec les pistes sahariennes), 31 routes nationales dont près de 9000 kilomètres étaient goudronnés, 4300 km de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales, 23 ports aménagés (dont 10 accessibles aux grands cargos et dont 5 qui pouvaient être desservis par des paquebots), 34 phares maritimes, une douzaine d’aérodromes principaux, des centaines d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, viaducs, barrages etc.), des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, de bâtiments officiels, 31 centrales hydroélectriques ou thermiques, une centaine d’industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie etc., des milliers d’écoles, d’instituts de formations, de lycées, d’universités avec 800 000 enfants scolarisés dans 17 000 classes ( soit autant d’instituteurs, dont deux-tiers de Français), un hôpital universitaire de 2000 lits à Alger, trois grands hôpitaux de chefs-lieux à Alger, Oran et Constantine, 14 hôpitaux spécialisés et 112 hôpitaux polyvalents, soit le chiffre exceptionnel d’un lit pour 300 habitants. Sans parler d’une agriculture florissante laissée en jachère après l’indépendance, à telle enseigne qu’aujourd’hui l’Algérie doit importer du concentré de tomates, des pois chiches et de la semoule pour le couscous…

Tout ce que la France légua à l’Algérie avait été construit à partir du néant, dans un pays qui n’avait jamais existé et dont même son nom lui fut donné par la France. Tout avait été payé par les impôts des Français. En 1959, toutes dépenses confondues, l’Algérie engloutissait 20% du budget de l’Etat français, soit davantage que les budgets additionnés de l’Education nationale, des Travaux publics, des Transports, de la Reconstruction et du Logement, de l’Industrie et du Commerce !

La seule réponse à l’arrogance des dirigeants algériens serait donc de leur présenter la note…

dimanche 10 août 2025

Le charbon Ibbenbüren : l’écologisme contre le bon sens (épisode 1)

par Serge Van Cutsem

Charbon vert, absurdité noire : la tragédie silencieuse d’Ibbenbüren

C’est une histoire à peine croyable, et pourtant, elle est vraie, vérifiable, et symbolique de ce qu’est devenu l’écologisme politique1 : une succession de décisions absurdes prises au nom d’une idéologie déconnectée de la réalité physique, énergétique et industrielle. Elle est d’autant moins contestable qu’elle ne provient pas d’un blog ou d’un militant, mais directement d’un client et ami belge de longue date. Cette entreprise belge, qui importe du charbon depuis un siècle, m’a révélé ce que je n’avais jamais pris le temps d’observer : que le charbon que je pensais encore allemand ne venait plus d’Allemagne.

Mais revenons d’abord au à l’origine de cette histoire. La ville d’Ibbenbüren, située en Rhénanie-du-Nord Westphalie (Allemagne), est depuis longtemps associée à l’exploitation du charbon. Sa mine d’anthracite était l’une des plus modernes d’Europe. À elle seule, elle produisait annuellement près de 1,5 million de tonnes de charbon de très haute qualité2, avec un fort pouvoir calorifique et un faible taux de matières volatiles. Mieux encore, cette mine était entièrement mécanisée, automatisée, et directement connectée à la centrale électrique voisine, exploitée par RWE Power AG. L’ensemble était local, efficace, stable, fiable, et permettait d’alimenter le réseau allemand sans importations ni transports inutiles.

Mais en 2018, dans le cadre du programme politique de sortie du charbon (Kohleausstieg)3, l’Allemagne a officiellement mis fin à l’exploitation charbonnière nationale. La mine d’Ibbenbüren a été fermée avec tambours et trompettes. C’était censé être un acte historique, une grande victoire de la transition énergétique allemande. Une cérémonie a eu lieu, où des ministres et des représentants syndicaux ont symboliquement remis le dernier morceau de charbon extrait. Les médias mainstream allemands et européens ont salué ce geste écologiste.

Sauf que… La centrale électrique d’Ibbenbüren n’a pas été fermée simultanément et elle a continué à fonctionner jusqu’en 2021 et avec quel charbon ? Avec du charbon importé depuis l’étranger, transporté par bateaux sur des milliers de kilomètres, notamment depuis l’Afrique du Sud, l’Australie, la Colombie ou le Kazakhstan4. Ces cargaisons étaient acheminées vers les ports allemands ou hollandais (Rotterdam, Hambourg, Wilhelmshaven)5 puis transportées jusqu’à la centrale par voie ferroviaire. En résumé, on a remplacé une exploitation locale propre et optimisée par une importation énergivore, coûteuse et à empreinte carbone très nettement plus élevée que celle de la centrale.

Le paradoxe est là et il est total : la mine ferme au nom du climat et la centrale continue à tourner avec du charbon encore plus polluant.

Après que cette centrale ait fermé ses portes, en juillet 2021 alors qu’elle disposait d’un permis d’exploitation jusqu’en 20256, on aurait pu s’attendre à ce qu’un système de production équivalent, pilotable, fiable et local, prenne le relais mais il n’en a rien été. Au contraire, le site a été démoli en 2025, dans un geste aussi symbolique que idéologique, et racheté par Amprion, un gestionnaire de réseau, pour y implanter une station de conversion baptisée BalWin2. Cette installation n’est pas une centrale, elle ne produit rien par elle-même. Elle est censée injecter dans le réseau l’électricité issue des éoliennes offshore situées en mer du Nord, quand il y a du vent. Mais quand le vent tombe, ce qui arrive régulièrement en hiver (les fameux épisodes de dunkelflaute), la station reste muette. Aucune production locale, aucun stockage, aucun secours, juste une coquille vide en attente d’énergie lointaine et aléatoire. Ainsi, à la place d’une centrale capable de produire 794 MW à la demande, jour et nuit, on installe une structure qui dépend totalement de conditions climatiques instables et de câbles sous-marins de plusieurs centaines de kilomètres. En d’autres termes : on n’a pas remplacé la centrale, on l’a effacée et on a prié pour que le vent souffle.

Mais cette absurdité n’est pas isolée. En France, la centrale nucléaire de Fessenheim (zéro CO₂) a été fermée en 20207 sous pression politique, mais EDF a réactivé des centrales à charbon et gasoil pour compenser, tout en important de l’électricité allemande issue du lignite. En Belgique, la sortie anticipée du nucléaire a entraîné la réouverture de centrales à gaz et des discussions sur l’achat de capacité nucléaire française. En Italie, depuis l’embargo sur le gaz russe, des centrales thermiques au charbon indonésien ont été remises en service.

Le cas d’Ibbenbüren est donc un symbole. Il illustre ce que devient l’Europe quand elle confond écologie et écologisme, science et croyance, pragmatisme et morale. On préfère le geste spectaculaire à la cohérence technique. On saborde des outils efficaces au nom de dogmes. On externalise la pollution pour mieux prétendre à la vertu.

Ceux qui paient l’addition

L’histoire ne s’arrête pas à ce scandale Ibbenbüren. En Belgique, certains citoyens, souvent parmi les plus modestes, se chauffent encore au charbon par nécessité. Cette même société importatrice et fournisseur de ces clients modestes, devait continuer à les approvisionner tant bien que mal. Mais depuis la disparition du charbon allemand, elle a dû chercher un combustible équivalent, le plus proche possible en qualité. C’est aujourd’hui du charbon… vietnamien8. Oui, du Vietnam. Il traverse la planète pour atterrir dans des caves wallonnes. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement belge a choisi d’augmenter la TVA sur le charbon domestique de 12% à 21%9, pénalisant un peu plus ceux qui n’ont ni pompe à chaleur, ni isolation passive, ni Tesla dans un parking chauffé.

Conclusion ? L’idéologie écologiste n’a tué que le charbon local car elle l’a simplement rendu plus cher, plus lointain, plus polluant et plus injuste.

Cette anecdote révèle que le bon sens a disparu des décisions publiques et que la logique industrielle, la proximité et la cohérence écologique sont aujourd’hui sacrifiées sur l’autel d’une pensée magique et qu’à force de vouloir paraître verts, nous sommes en train de devenir gris et idiots.

Et le plus grave, c’est peut-être que cette folie est encore présentée comme un modèle.10

Conclusion, mais pas fin

Le charbon Ibbenbüren n’a pas réellement disparu, il a juste changé de nom et de provenance. Ce n’est pas une exception, c’est un symptôme. Un exemple frappant d’un monde où l’on détruit ce qui fonctionne pour faire semblant de bâtir du neuf, où l’on sacrifie la logique industrielle et la proximité énergétique, au profit d’un dogme injustifié, très rentable pour certains, ruineux pour les autres.

En effet, pourquoi fermer une mine automatisée et moderne, pour importer du charbon sale depuis l’autre bout du monde ? Pourquoi saboter sa propre souveraineté énergétique tout en prétendant sauver le climat ? Pourquoi pénaliser les plus modestes pendant qu’on subventionne les grands groupes du «green deal» ?

La réponse est aussi claire qu’elle est dérangeante et elle ne tient pas dans les discours des écologistes qui sont les idiots utiles. Elle tient dans les flux d’argent, les rapports de force, et les récits officiels soigneusement entretenus.

C’est précisément ce que j’aborderai dans le second chapitre : Aller jusqu’au bout de ce voyage en Absurdie et expliquer à qui profite ce sabotage suicidaire.

Notes :

- Ne pas confondre l’écologie, science sérieuse étudiant les interactions entre les êtres vivants et leur milieu, avec l’écologisme, qui consiste à transformer cette science en catéchisme politique, avec ses dogmes, ses hérésies, et ses indulgences carbone. L’un observe la nature, l’autre s’en réclame pour mieux la réglementer… voire la trahir au nom du bien.

- Production annuelle et modernité de la mine d’Ibbenbüren. Selon le rapport 2018 de la RAG-Stiftung (fondation de transition énergétique allemande), la mine d’Ibbenbüren produisait en moyenne 1,4 à 1,5 million de tonnes d’anthracite par an, avec un pouvoir calorifique élevé (plus de 30 MJ/kg) et un faible taux de cendres. Elle faisait partie des dernières mines entièrement mécanisées d’Europe, avec une connexion directe à la centrale RWE Power AG située à proximité immédiate. Source technique : «AG-Stiftung Geschäftsbericht 2018», pages 14-16.

- Programme «Kohleausstieg» et calendrier de sortie du charbon. Le Kohleausstiegsgesetz (Loi de sortie du charbon) a été adopté par le Bundestag le 3 juillet 2020, actant l’arrêt progressif des centrales à charbon d’ici 2038 au plus tard, avec possibilité d’une révision à 2035. Cette loi prévoit une indemnisation de 4,35 milliards d’euros pour les exploitants comme RWE ou LEAG. Texte officiel : Bundestag-Drucksache 19/20730.

- Origines géographiques du charbon importé en Allemagne

D’après les données Eurostat 2022 (nrg_bal_c), l’Allemagne a importé principalement du charbon thermique depuis : Russie (jusqu’à l’embargo), Afrique du Sud : +71% augmentation en 2022, Colombie : +210%, Australie et Kazakhstan : stabilisés ou en hausse. Le coût carbone de ce transport est très supérieur à celui du charbon local, annulant tout gain «écologique». - Ports européens d’acheminement du charbon vers l’Allemagne. Les principaux points d’entrée sont Rotterdam (NL), Hambourg (DE) et Wilhelmshaven (DE). Ce dernier dispose d’un terminal spécialisé pour les vracs charbonniers, avec des liaisons ferroviaires directes vers les centrales. Le Port of Rotterdam reste le premier hub charbonnier d’Europe avec environ 18 millions de tonnes de vrac charbon en 2022, selon son rapport annuel.

- La centrale d’Ibbenbüren disposait encore d’un permis d’exploitation valable jusqu’en 2025. Son arrêt anticipé en juillet 2021 s’expliquerait par une combinaison de facteurs politiques, financiers (compensations fédérales) et stratégiques (libération du site pour le projet BalWin2). Aucune contrainte technique ne justifiait sa fermeture à cette date. Et si cette centrale avait été arrêtée non pas parce qu’elle était obsolète, mais parce qu’elle fonctionnait encore trop bien pour qu’on puisse justifier sa destruction ?

- Fermeture politique de la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace), inaugurée en 1977, elle a été arrêtée définitivement le 29 juin 2020, bien qu’elle ait été jugée techniquement apte à continuer. Le décret officiel est le n°2020-434 du 17 avril 2020, publié au Journal Officiel. La fermeture s’inscrivait dans une volonté politique de «verdissement» du mix énergétique, au prix d’un recours accru à des énergies fossiles importée.

- Hausse de la TVA belge sur le charbon domestique. L’Arrêté royal du 1er janvier 2022 a aligné la TVA du charbon sur celle des autres combustibles fossiles à usage domestique, la faisant passer de 12% à 21%. Justifiée comme mesure de «cohérence écologique», cette hausse pénalise cependant les ménages précaires n’ayant pas d’alternative financièrement viable. Source : Moniteur belge – AR 01/01/2022, rubrique Finances

- Remplacement du charbon allemand par du charbon vietnamien. Suite à l’arrêt des mines allemandes, certaines sociétés belges ont dû se tourner vers le charbon vietnamien, réputé pour sa qualité énergétique relativement proche. Le Vietnam a exporté plus de 500 000 tonnes vers l’Europe en 2023, selon UN Comtrade. Ce charbon transite souvent par containers maritimes via Haiphong, puis ports européens. Ce choix est imposé par nécessité, non par choix stratégique.

- Données globales d’importation de charbon en Allemagne. D’après Eurostat, l’Allemagne a importé 44,4 millions de tonnes de charbon en 2022, un niveau en hausse par rapport aux années précédentes. Cela représente une dépendance aux importations de près de 100% depuis la fermeture de ses dernières mines en 2018. Le charbon reste nécessaire pour stabiliser le réseau électrique, surtout en hiver, malgré l’essor annoncé des renouvelables.

https://reseauinternational.net/le-charbon-ibbenburen-lecologie-contre-le-bon-sens-episode-1/

La gauche et l'extrême gauche adorent tripatouiller l’histoire…

Synthèse nationale

En cette période de vacances estivales, et à l’occasion de la sortie du dernier numéro de la Revue d’Histoire Européenne (RHE), consacrée à La face cachée de la Résistance, nous mettons en ligne un large extrait d’un article que notre camarade Maurice Bernard a consacré, il y a quelques mois, à l’instrumentalisation de l’histoire, à des fins politiques, par la gauche et l’extrême gauche (n°68 de la revue Synthèse nationale, hiver 2024-2025).

Rappelons le contexte. Nous sommes en octobre de l’année dernière. La sortie du livre de Jordan Bardella (Ce que je cherche, éditions Fayard) s’accompagne d’une de ces polémiques devenues "obligatoires" dans notre pays dès lors qu’on est en présence d’un événement concernant le "camp du mal". En l’occurrence, il s’agit de l’annonce d’une campagne d’affichage publicitaire pour l’ouvrage en question dans une centaine de gares SNCF, soit 3,3% seulement des quelque 3 000 que compte le réseau ferré !

À cette nouvelle, le "camp du bien", conditionné, entre en crise et se mobilise.

C’est ainsi que l’inénarrable "insoumis" Thomas Portes publie sur twitter une courte vidéo appelant le "front du refus" à faire pression pour empêcher la commission du sacrilège : « Jamais l’extrême droite et Jordan Bardella ne seront les bienvenus dans les gares françaises. Les cheminotes et les cheminots se sont construits dans la Résistance, se battant contre le fascisme. Plus de 7 500 cheminots (et les "cheminotes", alors ? NDLR) sont morts sous les bombes des nazis. L’ancien secrétaire général de la Fédération des cheminots, Pierre Semard, a été fusillé en 1942. Et en 1944, les cheminots ont lancé la grève insurrectionnelle au moment où les fondateurs du Rassemblement national collaboraient avec l’Allemagne nazie. Jamais nous n’accepterons les affiches de l’extrême droite et de Jordan Bardella dans les gares françaises ».

Réagissant à ces propos du député "éléfiste", Maurice Bernard écrit alors, entre autres, dans Synthèse nationale :

« Le camarade-député Portes est un apparatchik au parcours balisé. (…) Par conséquent, s’il ne connaît pas forcément sur le bout des doigts les classiques de la pensée marxiste-léniniste, en bon "mutin de Panurge", il les met en pratique avec zèle.

C’est ainsi que conformément à la 11e des 21 conditions de Lénine, il appartient, sans états d’âme, à un groupe parlementaire "subordonné" de fait "à la direction du Parti", dont "les éléments peu sûrs" (en l’occurrence Corbière, Garrido, Autain, Ruffin, etc.) ont été "éloignés", et dont les membres restants "(soumettent) toute (leur) activité aux intérêts d’une propagande et d’une agitation réellement révolutionnaires".

Or, on le sait, lesdites "propagande et agitation révolutionnaires", dans le domaine historique, consistent tout particulièrement à préserver le roman communiste concernant l’attitude du Parti avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et par opposition, à noircir du même coup les prises de position, les engagements - réels ou supposés – de ses adversaires d’alors - et de leurs successeurs -, désignés comme "fascistes". Il s’agit de maintenir vivante, à tout prix, la légende dorée, orthodoxe, écrite par le clergé de l’ex-secte moscoutaire et défendue jalousement par ses ouailles de combat (dont Portes fait partie). Une légende sur laquelle repose en grande partie l’influence de l’extrême gauche dans la France d’après 1945.

Avec son envolée, le député "insoumis" démontre qu’il connaît son petit catéchisme rouge, à défaut de respecter la vérité historique. Son contenu, en effet, appelle quelques remarques et rectifications.

Les faits historiques sont têtus

D’abord, de 1940 à 1944, la France, parce qu’écrasée en mai-juin1940, était militairement occupée par les Allemands (et les Italiens), en partie jusqu’en novembre 1942, en totalité après cette date. Par conséquent, la SNCF et la grande majorité de ses quelque 500 000 employés, qui ont bien dû continuer de travailler, n’ont eu d’autre choix que d’obéir aux ordres de l’occupant (participant ainsi à son effort de guerre et… de déportation). Seule une minorité s’est engagée activement dans la Résistance…

Ensuite, dans l’ouvrage de Cécile Hochard, Les cheminots dans la Résistance, paru en 2011 (La Vie du Rail), il est dit que "1.106" cheminots sont "morts en déportation ou disparus", que "502" ont été "fusillés" et que "39" sont "décédés de causes diverses après leur arrestation". Quant au site de la SNCF, il nous apprend, sans plus de précisions, qu’en tout, "10.000 cheminotes et cheminots sont morts au combat, sous les bombardements (en particulier anglo-américains, NDLR), fusillés ou en déportation"… Le croisement de ces deux sources nous permet donc d’estimer le nombre des cheminots tués au combat ou sous les bombardements à environ 8.000. Dès lors, on voit mal comment les seules bombes allemandes auraient pu en tuer, comme l’a affirmé Portes, "plus de 7.500" (ce qui ne laisserait que 500 victimes pour les combats – en particulier ceux de mai-juin 1940 : entre 70.000 et 90.000 morts français – et pour les bombardements anglo-saxons – environ 60.000 morts français)…

Enfin, Pierre Semard, l’ancien secrétaire général des fédérations CGT et CGTU du rail (et membre du comité central du Parti communiste), a été arrêté sous la IIIe République finissante, le 20 octobre 1939, - et condamné à trois ans de détention - pour infraction au décret-loi du 26 septembre précédent prononçant la dissolution des organisations communistes (en réaction à la signature du Pacte germano-soviétique). C’est donc en tant que membre d’un parti "allié" de fait de l’Allemagne nazie (jusqu’en juin 1941) qu’il se trouvait en prison (du fait des autorités républicaines françaises), et en tant qu’otage qu’il a été fusillé à Évreux, le 7 mars 1942 (comme vingt-cinq autres personnes le même jour), à la suite de deux séries d’attentats, et non en qualité de résistant.

Il y a quelques décennies, une blague mettait en scène un court dialogue entre un député et son jeune enfant :

- Le père : À ton âge, j’aurais eu honte de mentir de la sorte.

- Le fils : Et à quel âge as-tu cessé d’avoir honte ?

Manifestement, cela fait quelques années que Thomas Portes a fini d’avoir honte…

Pour vous procurer le dernier numéro de la revue Synthèse nationale, cliquez ici.

Comment les Russes colonisèrent-ils l’Amérique ?

par Boris Egorov

À partir du milieu du XVIIIe siècle, les Russes partirent à la découverte de la côte Pacifique de l’Amérique du Nord. Ils la descendirent jusqu’à la Californie où ils établirent un fort à une petite centaine de kilomètres au nord-est de San Francisco.

En 1729, Vitus Jonassen Bering (1681-1741), navigateur danois au service de la couronne russe, confirma la découverte qu’avait faite Simon Dejniov (mort en 1673) en 1648 de l’existence d’une mer baignant la côte du Nord-Est de la Sibérie. En 1741, il s’y engagea et atteignit la région qui serait plus tard appelée Alaska. Des explorateurs russes partirent ensuite à la conquête du nord-ouest du continent américain. Peu accueillante au premier abord, cette région constituait une réserve importante d’animaux à fourrure.

Сhasse à la loutre de mer

Si la faune de cette région était riche et variée, la loutre de mer (Enhydra lutris) était le gibier qui ferait la fortune des pionniers russes. En raison de sa fourrure particulièrement dense, ils l’avaient surnommée le «castor des mers».

Une loutre de mer

Dans les premières années qui suivirent la découverte du passage maritime qui porte aujourd’hui le nom de détroit de Bering, les chasseurs russes ne s’établirent pas de manière permanente ni sur les îles Aléoutiennes, ni en Alaska. Ils s’y construisaient des campements temporaires ou s’installaient parmi les tribus aléoutes et alutiit, qui maîtrisaient l’art de la chasse aux loutres.

Les relations entre autochtones et russes se dégradèrent rapidement. En 1763, sur l’archipel aujourd’hui connu comme celui des îles Fox, les trappeurs russes massacrèrent la population locale.

S’ensuivirent plusieurs années de conflit au cours duquel les Russes perdirent quatre navires et plus d’une centaine d’hommes. Plusieurs milliers d’Aléoutes furent tués.

Ville d’Unalaska

Le premier comptoir russe permanent sur l’archipel des îles Aléoutiennes fut ouvert en 1772 sur celle d’Unalaska. Ces établissements se multiplièrent ensuite rapidement. La région devint alors le théâtre d’une lutte sans merci entre les marchands pour la chasse aux animaux et le commerce de leurs fourrures.

Compagnie Russo-Américaine

Drapeau de la Compagnie russe d’Amérique, 1835

Longtemps, la couronne ne se mêla pas des affaires de ces marchands. Mais, le passage en 1778 près de l’archipel des îles Aléoutiennes de la flottille du capitaine James Cook (1728-1779) obligea le pouvoir à s’intéresser à cette région si éloignée de Saint-Pétersbourg.

À la fin du XVIIIe siècle, les autorités décidèrent de mettre fin aux guerres commerciales en Alaska. En 1797, le Collège du Commerce présenta à Paul Ier (1754-1801) un rapport intitulé «Du caractère préjudiciable du nombre important des compagnies en Amérique».

Deux ans plus tard, l’empereur signa le décret de création de la Compagnie russo-américaine qui établissait le monopole de l’État sur la chasse aux animaux et le commerce de leurs fourrures dans le nord-ouest du continent américain.

Alexandre Baranov

Cette compagnie fut l’instrument de la colonisation russe de l’Alaska et des îles environnantes. Son premier gouverneur, Alexandre Baranov (1747-1819) était également le représentant de la Russie en Amérique du Nord.

Fort Ross

Les possessions de l’Empire russe sur la côte Pacifique de l’Amérique du Nord continuèrent s’étendre en dépit de la résistance fréquente des populations autochtones. Durant la première moitié du XIXe siècle, plusieurs conflits armés opposèrent Russes et Indiens Tlingits.

Les Russes poursuivirent leur découverte de la côte Pacifique vers le sud. En 1812, à quatre-vingts kilomètres au nord-ouest de la colonie espagnole de San Francisco, ils fondèrent Fort Ross. Les Espagnols firent valoir leurs prétentions sur ces territoires, mais les armes ne parlèrent pas.

Fort Ross en 1828

L’entretien de ce fort coûtait bien plus cher que ce que la région ne rapportait à l’État russe. «Le sud n’est pas particulièrement rentable», écrivait en 1818 Ludwig von Hagemeister, gouverneur de l’Amérique russe. «À Ross, il n’y a ni castors, les fruits de la pêche sont maigres…»

Bataille de Sitka par Louis Glanzman

Crépuscule de l’Amérique russe

À partir des années 1820, les possessions russes sur le continent américain se trouvèrent sous la pression croissante des États-Unis au sud et de l’Empire britannique au nord-est. Si la poursuite de l’expansion vers le sud n’était pas envisagée, la colonisation de l’Alaska était très difficile à mettre en œuvre.

Ancien poste de traite russe à Sitka, Alaska

Le nombre de colons était en effet catastrophiquement bas : «La population totale de nos établissements ne dépasse pas les deux mille habitants, dont cinq cents russes. Les villages sont éloignés les uns des autres par plusieurs milliers de verstes», rapportait en 1824 l’administration de l’Amérique russe au ministre des Finances Egor Kankrine (1774-1829).

Vente de l’Alaska

En 1839, la Compagnie russo-américaine demanda au ministère des Finances l’autorisation d’abandonner la colonie russe de Californie qui était devenue un véritable fardeau. Deux ans plus tard, elle fut acquise par le propriétaire terrien John Sutter.

Chèque utilisé par le gouvernement des États-Unis pour le rachat de l’Alaska

En 1867, l’Empire russe céda aux États-Unis pour sept millions deux cent mille dollars l’Alaska et les îles Aléoutiennes. La faiblesse des revenus générés par rapport aux dépenses à consentir pour entretenir les établissements russes, l’impossibilité de défendre ces régions en cas de conflit majeur avec les États-Unis ou l’Empire britannique, l’échec de «l’implantation durable d’éléments russes» et la nécessité de remplir les caisses de l’État furent les principales raisons de cette vente.

Un prêtre et des colons russes dans la ville de Sitka

source : Fenêtre sur la Russie

https://reseauinternational.net/comment-les-russes-coloniserent-ils-lamerique/