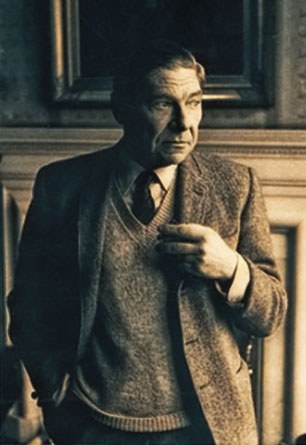

[Ci-dessus : Koestler photographié par Jerry Bauer, 1973]

Ils ne sont pas tellement nombreux les écrivains qui auront marqué notre siècle, à la fois acteurs et témoins. Puis, le moment venu, observateurs et philosophes. Dans leur grande recherche de l’absolu, leur hantise fut, selon la formule de Drieu La Rochelle, d’unir le rêve et l’action.

***

Arthur Koestler sut rester lui-même, tout en scindant sa vie en deux attitudes complémentaires : l’activisme d’abord et la réflexion ensuite. Agitateur politique dans sa jeunesse, il devait tenter par la suite une approche scientifique des secrets de la condition humaine. Il fut étroitement mêlé à quelques-unes des grandes querelles de notre temps, engagé comme peu le furent dans le sionisme, le communisme, la guerre d’Espagne et la brutale rupture avec le stalinisme dès 1940. Grâce à lui, personne ne pouvait ignorer, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’intrinsèque perversité du régime bolchevique. Et il aura fallu un demi-siècle pour que les bonnes consciences soviétophiles osent dire : « On ne pouvait pas savoir ce qui se passait en URSS ! ». Le plus célèbre de ses romans, Le zéro et l’infini, avait pourtant été vendu en France à plus d’un million d’exemplaires et traduit en une trentaine de langues étrangères. Un esprit d’une si totale, liberté et d’une si grande exigence dérangeait tous les conformismes politiques et religieux. Cet ancien agitateur marxiste devait même rejoindre le comité de patronage de la revue Nouvelle École. Quel itinéraire ! Quand on évoque Arthur Koestler, il est révélateur de se reporter au fort haineux portrait qu’en trace Simone de Beauvoir dans Les Mandarins [1954] : « Ce visage triangulaire aux pommettes saillantes, aux yeux vifs et durs, à la bouche mince et presque féminine, ce n’était pas un visage français ; l’URSS était pour lui un pays ennemi, il n’aimait pas l’Amérique : pas un endroit sur terre où il se sentit chez lui ».

Enfant unique, il naît à Budapest le 5 septembre 1905, fils de deux émigrés juifs, l’un russe et l’autre tchèque : Henri Köstler et Adela Jeiteles, qui se fait appeler Hitzig. Plus tard devenu écrivain, Arthur transformera son nom patronymique de Köstler en Koestler, car sa machine à écrire ne possède pas de tréma. La famille multiplie les allers et retours entre la Hongrie et l’Autriche pendant la Grande Guerre, avant de s’installer définitivement à Vienne. À 17 ans, Arthur entame des études d’ingénieur à l’école polytechnique. Mais il est aussi — et d’abord — préoccupé de politique. Encore étudiant, il rejoint les activistes sionistes de Jabotinski, que certains considèrent comme des « fascistes juifs » et qui donneront naissance à des formations de combat : Betar, Irgoun ou groupe Stern. Abandonnant ses études, Arthur part pour la Palestine à 21 ans, en 1926. Il ne restera guère dans le kibboutz qui l’accueille. Secrétaire général du mouvement international révisionniste (sionistes d’extrême droite), il devient aussi chroniqueur scientifique, ce qui le conduira à survoler le Pôle en dirigeable. Il adhère au parti communiste allemand et part en URSS en 1932 comme recrue de la section “Agit-Prop” du Komintern, devenant sous le nom d’Ivan Steinberg, un des hommes de l’appareil international clandestin. Il se partage ensuite entre Paris et Berlin, tour à tour dandy et clochard, espion et journaliste et aussi romancier qui se lance dans une grande fresque historique sur la révolte des esclaves de l’Antiquité romaine : Spartacus.

La guerre d’Espagne le verra correspondant de presse dans les deux camps, puis jeté en prison par les franquistes après la prise de Malaga, tout en devenant suspect aux staliniens pour ses sympathies envers les anarchistes et les trotskystes.

Finalement libéré après avoir vu la mort de très près, il tire de son expérience tragique un récit impressionnant : Testament espagnol. Il choisit désormais de s’exprimer en anglais plutôt qu’en allemand. Les procès de Moscou achèvent de le détourner du stalinisme et il commence à écrire, dès la fin de l’année 1938, ce qui va devenir son grand livre de rupture avec le communisme. Koestler n’est pas au bout des péripéties de sa vie aventureuse : un séjour dans le camp de concentration du Vernet où se retrouvent en 1939 les suspects de toutes les nationalités (La Lie de la terre), un bref engagement dans la Légion étrangère en 1940, la fuite en Angleterre par Lisbonne, le volontariat dans les unités de pionniers chargés de la Défense passive pendant le “blitz” et enfin un poste officiel de propagandiste au ministère britannique de l’Information.

Paru outre-Manche au début de l’année 1941 (avant que l’URSS ne devienne la grande alliée de la « croisade des démocraties »), Le zéro et l’infini est publié en France, chez Calmann-Lévy, en 1945. C’est l’histoire d’un vieux et célèbre militant bolchevique de la vieille garde de Lénine, Roubachof, qui est jeté en prison parce qu’il n’est plus “dans la ligne” [du Parti] et finit, après trois terribles interrogatoires, par avouer publiquement sa trahison et les crimes divers qu’il n’a pas commis. Le scandale est à la hauteur du succès : considérable. Ce n’était certes alors pas la mode de s’en prendre à la glorieuse Union soviétique, grande puissance victorieuse et co-dominatrice de l’Europe depuis les accords de Yalta. Arthur Koestler va être traité de tous les noms par les communistes et par leurs compagnons de route : “mouchard”, “agent des trusts”, “Judas” et bien entendu “vipère lubrique”…

Après le communisme, il lui reste à régler ses comptes avec le sionisme. Certes, La tour d’Ezra est une apologie du nouvel État d’Israël. Mais, devenu citoyen britannique en 1948, Koestler estime désormais qu’il n’y a pour les Juifs du monde entier que deux attitudes possibles : ou le départ pour la Terre Promise ou l’assimilation totale. Il renie toute double fidélité. Ce qui conduira la presse communautaire à lui reprocher d’incarner désormais : « la conscience juive au degré zéro ». Le Koestler militant est mort ; le Koestler romancier engagé aussi. Il surgit désormais un autre Koestler qui, pendant une trentaine d’années, va multiplier les écrits philosophiques et scientifiques. Il déplore dans Les somnambules en 1959, le divorce entre la science et la spiritualité. Il se passionne pour la microphysique ou la neuropsychologie, s’engage contre « le réductionnisme », récuse, en termes définitifs, ses plus célèbres coreligionnaires, à qui il reproche leur « dialectique talmudique » : « Marx, Lorelei à grande barbe, posté sur les récifs d’Utopie pour attirer le voyageur ; Freud, qui réduit les aspirations spirituelles à ses sécrétions sexuelles ; et Einstein, vénéré dans l’ardent espoir que la Science va répondre à toutes les questions, expliquer les fins dernières et le sens de la vie ». Et il conclut : « Après leur crépuscule, [ces divinités] ont laissé un vide immense ».

Homme de contradictions et par conséquent de dialogue, il devient un vieux sage, une sorte d’oracle qui aime avoir, selon l’expression de sa troisième femme, qui se suicidera avec lui le 1er mars 1983, « la tête dans les nuages avec les pieds solidement placés sur terre ». Alain de Benoist, dont il patronna la revue Nouvelle École et qui venait souvent le visiter à Londres, le qualifie d’un mot : « Un homme supérieur ».

Jean Mabire, National Hebdo n°753, 24-30 décembre 1998.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire