En cette année du centenaire, on aurait imaginé qu’un peu plus de relief puisse être donné aux anniversaires du traité de Versailles. Ce furent successivement sa signature le 28 juin 1919, et sa ratification par un vote de la chambre des députés le 2 octobre qui auraient dû intéresser les éphémérides. Aucune revue spécialisée n’a daigné s’y intéresser.

En cette année du centenaire, on aurait imaginé qu’un peu plus de relief puisse être donné aux anniversaires du traité de Versailles. Ce furent successivement sa signature le 28 juin 1919, et sa ratification par un vote de la chambre des députés le 2 octobre qui auraient dû intéresser les éphémérides. Aucune revue spécialisée n’a daigné s’y intéresser.

À peine une émission historique destinée au grand public envisage-t-elle l’ensemble de cette paix avortée : elle insiste, à juste titre, sur les conséquences du découpage fantaisiste, arbitraire et pétrolier, effectué dans le Proche-Orient sur les ruines de l’empire ottoman. Mais, à la vérité, il s’agit là des traités de Sèvres de 1920, puis celui de Lausanne de 1923, conséquences et compléments des illusions et des outrances de Versailles.

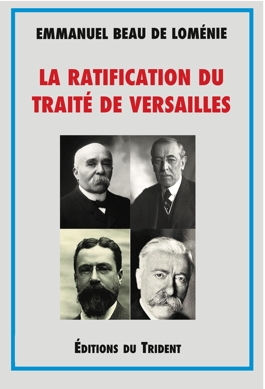

Nous tenterons de contribuer à combler un vide par la publication du livre d'Emmanuel Beau de Loménie "la Ratification du traité de Versailles"[1]

La philosophie d’ensemble de ce système venait en grande partie d’outre-Atlantique, et plus précisément des cercles les plus utopistes du parti démocrate représentés par le président Wilson. Pour la résumer on retiendra sa volonté d’entrer dans l’ère des bons sentiments et d’organiser le monde, pas seulement l’Europe, sur la base de la loi décidée par le camp du Bien.

Mais en son temps, à Paris, la Ville Lumière un instant victorieuse d’un conflit mondial, l’intérêt se portait avant tout sur la dimension hexagonale de la sortie de guerre.

Un débat parlementaire assez virulent se déroula, au Palais Bourbon et dans la Presse du 24 août au 1er octobre. Il fut suivi d’un vote, le 2 octobre et fut confirmé quelques jours plus tard, très rapidement, entre le 9 et le 11, par le Sénat.

Or, c’est à partir de cette date, que fut scellé pour la France le cadre constant des 20 années qui conduisirent à la reprise en 1939 des hostilités. Les inconstances gouvernementales, les inconsistances politiques, les inprévoyances militaires aggravèrent un déclin qu’il aurait été indispensable d’enrayer pour maintenir ou redresser la situation.

Le pays semblait militairement victorieux mais il se révélait moralement et physiquement détruit. Incapable dès lors d’assumer les responsabilités d’une grande puissance, il n’en possédait plus guère que les charges. Il avait perdu les moyens de les assumer.

L’Histoire officielle dominante se montre très peu disposée à évoquer les débats pourtant décisifs de 1919 sur la ratification du traité. Celui-ci résultait, en effet, des négociations entre deux interlocuteurs principaux. La Conférence de la Paix avait été dirigée par le président des États-Unis Harold Wilson, bailleur de fonds des Alliés, et le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, représentant de l’armée victorieuse.

Ce petit livre, dense et vivant, qu’Emmanuel Beau de Loménie consacre à la Ratification du traité de Versailles fut imprimé le 30 juin 1945. Certains aspects peuvent nous en paraître surprenants, voire choquants, de nos jours. Le contexte demeurait marqué par les suites de l’antagonisme franco-allemand. Ce vieux cauchemar semble aujourd’hui anachronique et scandaleux. Il avait constitué l’un des plus puissants ingrédients, mais non le seul, des deux conflits mondiaux.

Rappelons aussi que quelques jours plus tard, du 17 juillet au 2 août, à Potsdam, les conditions de la paix future allaient être discutées. Elles appliqueraient les bases convenues à Téhéran puis à Yalta. En cette année 1945, les accords des trois empires victorieux, et leur entente fragile, n’allaient prendre l’avis d’aucun des six pays qui signeront plus tard le traité de Rome de 1956. Les ruines du Vieux Continent attestaient, alors encore fumantes, à Berlin comme à Varsovie, du désastre occasionné par l’échec des sorties de guerres précédentes.

Tout l’édifice de l’après-guerre allait être artificiellement bâti sur l’illusion mondialiste de la Société des Nations. Dans le discours de la plupart des politiciens de gauche français, radicaux et socialistes, dans les raisonnements de journaux, on retrouve ce lancinant refrain qui ne débouchera hélas sur aucune autre réalité concrète que la paralysie de la république jacobine.

Accessoirement, dès septembre 1919, on allait découvrir que les États-Unis qui avaient posé le principe de la Société des Nations n’y adhéreraient pas, et qu’ils ne souscriraient pas non plus à l’ensemble du traité lui-même.

Or, dans le débat français de la Ratification, deux questions principales s’enchaînaient autour desquelles se construisaient aussi bien les rhétoriques politiques que les conditionnements médiatiques.

1° C’est d’abord, la question des réparations qui primait alors, en réalité, l’ensemble du point de vue gouvernemental parisien. Les destructions matérielles de la guerre avaient surtout ruiné le Nord de la France et la Belgique. Paradoxalement, l’Allemagne vaincue n’avait subi aucune occupation avant l’armistice de 1918. Ceci avait non seulement accrédité le sentiment d’une trahison commise par les "criminels de novembre". Mais aussi le slogan absurde, pour ne pas dire criminel, selon lequel "l’Allemagne paiera", fut inventé par Klotz ministre des finances de Clemenceau. Il supposait à la fois la prospérité du débiteur et le développement des excédents de son commerce extérieur. Entretenant le rêve impossible d’une reconstruction sans quelques nouveaux sacrifices, on s’ingéniait ainsi à promouvoir une politique impossible, contradictoire et par conséquent illusoire.

Bien plus, toutes les perspectives restreignant la puissance centralisatrice se heurtaient aux nécessités de

D’autre part, le débat parlementaire le montre à l’évidence, on devait envisager un recours à de nouveaux emprunts, les besoins de la reconstruction étant immédiats, et d’ailleurs surévalués, et les perspectives de dédommagements étant différés.

L’échafaudage s’écroulera. En 1924, le plan Dawes allait drainer un financement vers l’industrie allemande. En 1929 le plan Young allait conduire à un nouvel aménagement de la dette allemande. En 1931 le moratoire Hoover suspend les paiements. Enfin la conférence de Lausanne de 1932 met pratiquement un terme aux réparations intergouvernementales. Les 132 milliards de reichsmarks dus par l’Allemagne sont alors ramenés à 5 milliards, que Hitler parvenu au pouvoir en 1933 ne paiera pas. Cependant, vis-à-vis des banques, ce ne sera qu’en 2010, soit 92 ans après l’armistice de 1918 que l’État allemand réunifié solda ce qu’il devait encore aux banques et aux prêteurs internationaux.

Du fait de cette illusion des réparations, la France allait se retrouver de plus en plus corsetée par la finance internationale, ses velléités, toujours subsidiaires, d’intervention au secours des nations de l’Europe centrale auxquelles allaient donc se trouver désarmées.

2° C’est dans ce contexte qu’allait être abordée la question du statut punitif imposé à une Allemagne dont on maintenait l’unité.

Aux siècles précédents, une très ancienne préoccupation capétienne s’était opposée, de façon constante à la domination, au sein de l’espace allemand du pouvoir impérial sur les quelque 300 royaumes, principautés ou villes libres qui composaient le Saint-Empire. On citera ainsi la politique de Richelieu fixée sur la théorie des libertés germaniques lors de la Diète de Ratisbonne de 1635, ou bien, sous le gouvernement de son successeur Mazarin les traités de Westphalie mettant fin en 1648 à la guerre de Trente Ans.

Mais de longue date cette ambition dominante au temps du Royaume des Lys, en passe d’être ressuscitée sous le règne des radicaux-socialistes, présente dans les arrière-pensées d’un Clemenceau, lui-même plus particulièrement acharné contre la maison de Habsbourg et l’Autriche-Hongrie, était devenue inaudible. Elle sonnait de manière insupportable aux oreilles de nos Alliés et bailleurs de fonds.

En réalité, ni les États-Unis sans l’intervention desquels en 1917, l’Entente franco-anglaise, après la défection de la Russie, n’eût jamais triomphé des Empires centraux, ni l’allié britannique ne voulaient en aucun cas d’une évolution géopolitique rendant la France maîtresse du continent.

Il ne fallait pas seulement maintenir la structure unitaire du Reich bismarckien. Sa constitution se trouvait renforcée paradoxalement par la disparition des monarchies régionales, en Bavière, Saxe, Wurtemberg etc. Les identités en avaient été, d’ailleurs, largement fondues dans la lutte commune entre 1914 et 1918.

Dans ses cours, comme dans ses livres, le très prolixe professeur franco-allemand Alfred Grosser*[2], mettait en lumière une évolution majeure. Sous la Troisième république, en effet, l’adversaire numéro un, et pratiquement le seul que se désignait le gouvernement de Paris, appuyé en cela par les instruments de l’opinion publique, se situait outre-Rhin. Sous la Quatrième république un premier tournant fut amorcé, partiellement, par Robert Schuman, comme président du Conseil en 1947-1948, et surtout comme Ministre des Affaires étrangères inamovible des 9 gouvernements qui lui succèdent, en moins de 5 ans, de juillet 1948 à janvier 1953[3]; mais sa politique alors concertée avec ses homologues démocrates chrétiens italiens, belges, néerlandais ou allemands, reçut un coup d’arrêt lors du rejet par la chambre des députés le 30 août 1954 de leur projet une Communauté Européenne de Défense.

Or, sous la Cinquième république, ce fut paradoxalement à l’homme du 18 juin que revint de sceller la réconciliation, symboliquement à Reims en juillet 1962, puis juridiquement par le traité de l’Élysée de janvier 1963, avec le chancelier Konrad Adenauer.

On ne saurait mesurer cette démarche sans se souvenir du parcours de son interlocuteur. Il gouverna, de 1949 à 1963, l’Allemagne d’après guerre et contribua puissamment à sa reconstruction. Auteur, avec Ludwig Erhardt du redressement économique de son pays, mais également de son ancrage atlantiste et européen, on peut le considérer comme le fondateur de l’Allemagne contemporaine.

Or, à l’inverse de son prédécesseur Bismarck, il n’est ni un Prussien, ni un luthérien, ni un militant de l’unité, mais un Rhénan, un catholique et un fédéraliste. Bourgmestre de Cologne de 1917 à 1933 il avait pris position à partir de 1919, en faveur de l’autonomie de la Rhénanie vis-à-vis de la Prusse.

Cette question nous semble aujourd’hui entièrement hors de propos. Elle éclaire une partie, mais une partie seulement des discours critiques développés par le nationalisme français dans le débat de ratification du traité de Versailles, qui prendront parti, comme Maurice Barrès en faveur du séparatisme rhénan, sinon pour une occupation stratégique de la Sarre et du Palatinat, ces provinces de la rive gauche du Rhin, considérée comme une garantie, notamment en vue du paiement des réparations.

C’est en gardant présente à l’esprit cette logique de l’époque que l’on doit aborder le très vivant drame classique de ce débat.

Il fut autopsié avec la précision de l’horloger par le plus décapant des historiens français du xxe siècle, Emmanuel Beau de Loménie. Certes, on ne se penche jamais sur les introductions, préfaces, et avant-propos des livres que l’on découvre. Alors que l’auteur, jeune combattant revenu du front rédigeait, à l’époque de ces débats, une thèse de doctorat d’Histoire, on pourrait imaginer qu’il les a couverts pour un libre journal de l’époque.

En réalité, c’est avec le recul du désastre de 1940 qu’il écrit, alors qu’à partir de 1943 il avait commencé d’explorer ce qu’il appelle les Responsabilités des dynasties bourgeoises, au débit desquelles il impute le déclin du pays. Les égoïsmes et les aveuglements du gros argent et de l’affairisme accapareur ne restent jamais absents de son réquisitoire.

Avec la patience et le doigté d’un entomologiste, il les a ressuscités à partir des archives de presse et des collections de ce J.O., qu’il appelle toujours l’Officiel, ce qu’il expose dans son introduction de 1945.

JG Malliarakis

Apostilles

[1]Ce livre de 198 pages au prix de 20 euros paraîtra fin novembre, on peut souscrire avant parution au prix de 18 euros franco de port sur la page catalogue des Éditions du Trident.

[2]Cf. Alfred Grosser La IVe République et sa politique extérieure, 1961, 440 pages, ed. Armand Colin. Il allait consacrer au autre ouvrage à La Politique extérieure de la Ve républiqueédité en 1965 au Seuil. Il a publié, depuis, sur ce thème de nombreux autres ouvrages de référence.

[3]Gouvernements présidés par : André Marie, radical, du 26 juillet 1948 au 5 septembre 1948 ; Henri Queuille, radical-socialiste, du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949 ; Bidault, MRP, du 29 octobre 1949 au 2 juillet 1950 ; à nouveau Queuille du 2 au 12 juillet 1950 ; René Pleven, UDSR, du 12 juillet 1950 au 10 mars 1951 ; encore Queuille, du 10 mars au 11 août 1951 ; de nouveau Pleven du 11 août 1951 au 20 janvier 1952 ; Edgar Faure, radical-socialiste, du 20 janvier au 8 mars 1952 et enfin Antoine Pinay, CNI, du 8 mars 1952 au 8 janvier 1953.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire