La SDN - Genève

Par Rémi Hugues

Dans le cadre du centenaire du dénouement de la Grande Guerre, Rémi Hugues a rédigé pour les lecteurs de Lafautearousseau une suite dʼarticles très documentés qui seront publiés au fil des journées en cours. Ils pourront être objets de débats. Au reste, la guerre n'est plus exclue des perspectives mondiales d'aujourd'hui ...

Un nouvel ordre mondial

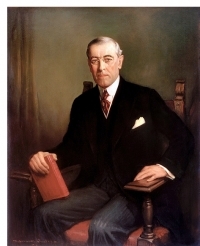

Le président du Conseil Georges Clemenceau sʼest fait, lui reprochent en substance Bainville, le caniche du président américain Woodrow Wilson (photo), qui, de concert avec les Britanniques, craignent quʼune avancée des troupes jusquʼà Berlin, ainsi quʼune partition de lʼex-IIème Reich, favoriseraient une trop grande domination française sur le continent européen.

Le président du Conseil Georges Clemenceau sʼest fait, lui reprochent en substance Bainville, le caniche du président américain Woodrow Wilson (photo), qui, de concert avec les Britanniques, craignent quʼune avancée des troupes jusquʼà Berlin, ainsi quʼune partition de lʼex-IIème Reich, favoriseraient une trop grande domination française sur le continent européen.

Les Français, lʼAction Française incluse donc, qui entendaient faire lʼéconomie dʼune nouvelle guerre contre le voisin allemand, se virent soupçonner par les Anglo-Saxons de se vouloir substituer à lʼAllemagne en tant que puissance ambitionnant de modeler à son profit une Europe qui deviendrait alors le terrain dʼune hégémonie sans partage.

Après 1918 la France dut ainsi se contenter dʼobéir au nouvel ordre wilsonien, imposé de lʼintérieur par les radicaux Clemenceau et Édouard Herriot, lʼami du fervent partisan de la création de la Société des Nations (S.D.N.) René Cassin[1].

Aux yeux des penseurs de lʼAction Française, ni le traité de Versailles, ni le projet de mise en place de la S.D.N., ni même le principe des nationalités, qui prescrit le droit des peuples à disposer dʼeux-mêmes, ne sont légitimes. Mais, étonnamment, la révolution bolchevique ne leur semble pas une si terrible chose... tant quʼelle ne traverse pas les frontières hexagonales.

Révolution en Russie

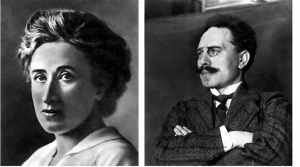

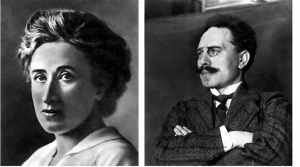

Ainsi Bainville espérait le triomphe des spartakistes Rosa Luxembourg et  Karl Liebknecht (photo) en Allemagne, agrandissant le foyer révolutionnaire à la patrie de Karl Marx, qui était restée une hyperpuissance industrielle en dépit de la guerre, son territoire nʼayant pas été le théâtre de combats. Peut-être Bainville ne mesurait point lʼeffet considérable de contagion quʼaurait provoqué la victoire spartakiste sur le reste du monde, et la capacité militaro-industrielle dont aurait disposé le communisme mondial.

Karl Liebknecht (photo) en Allemagne, agrandissant le foyer révolutionnaire à la patrie de Karl Marx, qui était restée une hyperpuissance industrielle en dépit de la guerre, son territoire nʼayant pas été le théâtre de combats. Peut-être Bainville ne mesurait point lʼeffet considérable de contagion quʼaurait provoqué la victoire spartakiste sur le reste du monde, et la capacité militaro-industrielle dont aurait disposé le communisme mondial.

Karl Liebknecht (photo) en Allemagne, agrandissant le foyer révolutionnaire à la patrie de Karl Marx, qui était restée une hyperpuissance industrielle en dépit de la guerre, son territoire nʼayant pas été le théâtre de combats. Peut-être Bainville ne mesurait point lʼeffet considérable de contagion quʼaurait provoqué la victoire spartakiste sur le reste du monde, et la capacité militaro-industrielle dont aurait disposé le communisme mondial.

Karl Liebknecht (photo) en Allemagne, agrandissant le foyer révolutionnaire à la patrie de Karl Marx, qui était restée une hyperpuissance industrielle en dépit de la guerre, son territoire nʼayant pas été le théâtre de combats. Peut-être Bainville ne mesurait point lʼeffet considérable de contagion quʼaurait provoqué la victoire spartakiste sur le reste du monde, et la capacité militaro-industrielle dont aurait disposé le communisme mondial.

Pour lui, le bolchevisme était dʼessence asiatique, mongole. Le bolchevisme traduisait selon lui la part asiatique de lʼidentité dʼun pays-continent à cheval entre lʼEurope et lʼAsie, tiraillé depuis trois siècles entre cette idiosyncrasie « mongole » et celle occidentale, que Pierre-le-Grand mit particulièrement en avant.

À la date du 6 février 1918, figure dans le Journal de Bainville le raisonnement suivant : « La Russie offrait lʼexemple dʼun collectivisme asiatique couronné par la dictature tsarienne. En trois cents ans, les Romanov nʼont pu démongoliser leur Empire et Nicolas II a fini par succomber à la lutte entre la tendance orientale et la tendance occidentale. Aujourdʼhui, cʼest lʼAsie qui lʼemporte avec le maximalisme, et le socialisme intégral se réalise par la dictature du prolétariat. »[2]

Toutefois la révolution dʼOctobre nʼest pas venue de lʼest mais de lʼouest, des grandes centres urbains, Moscou et Saint-Pétersbourg en premier chef, et les idées révolutionnaires (socialisme, nihilisme, populisme...) se sont répandues au XIXème siècle par le truchement des instituteurs, qui en étaient les principaux colporteurs dans les endroits les plus reculés, en Sibérie et dʼailleurs. Lesquels instituteurs avaient été formés dans les universités du pays, qui se trouvent en majorité à lʼouest.

En outre, avec le recul historique, si lʼon observe les mutations quʼont connues des pays communistes tels que la Chine ou le Vietnam, on peut plutôt soutenir quʼun régime marxiste-léniniste est un facteur dʼoccidentalisation – sans doute le plus efficace de tous car se présentant sous les traits dʼune critique radicale de la culture occidentale – ; vraisemblablement ce qui amenait Bainville à croire dans cette « asiaticité » du communisme est son messianisme sans frontières, dʼinspiration largement judaïque[3]. Marx était, ne lʼoublions pas, le descendant dʼune lignée de rabbins. Il est à cet égard possible que Bainville « mongolisait » les bolcheviques car il voyait en eux un groupe fortement influencé par des descendants de Khazars, appelés ensuite ashkénazes.

Or Hannah Arendt nʼa pas manqué dʼinsister sur lʼ « européanité » de la communauté juive moderne – en témoigne le phénomène Haskalah dont Marx fut avec Freud le plus célèbre résultat – lorsquʼelle avançait que « lʼélément juif » était « cosmopolite et inter-européen »[4].

Sous les tranchées, lʼÉtat-monde en gestation

Du reste, il y avait quelque rapport entre lʼinternationalisme prolétarien et lʼuniversalisme démocratique qui guida ceux qui établirent la S.D.N. Bainville ne se montrait pas farouchement hostile à ce Saint-Siège profane que le protestant idéaliste Emmanuel Kant appelait de ses vœux dès la fin du XVIIIème siècle dans Idée dʼune histoire universelle dʼun point de vue cosmopolitique. Mais Bainville estimait, le 18 janvier 1918, quʼelle aurait une valeur seulement si la menace allemande était écartée : « Pour que la Société des Nations […] entre dans les faits, il faut dʼabord que lʼAllemagne ne puisse plus nuire. »[5] Une S.D.N. qui reconnaîtrait une Allemagne une et indivisible, considérait-il, serait inepte autant quʼillégitime. (A suivre) ■

[1] http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2018/05/02/ce-menacant-monsieur-cassin-6048031.html

[2] Jacques Bainville, ibid., p. 206.

[3] Jean Bouvier, « Les révolutionnaires du yiddishland », Vingtième siècle, n°3, 1984, p. 115-117.

[4] Hannah Arendt, Sur lʼantisémitisme. Les origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002, p. 40.

[5] Jacques Bainville, ibid., p. 202.

Maintenant il est question dʼétudier les conséquences géopolitiques de la Grande Guerre. Pour clore cette série dʼarticles publiée à lʼoccasion du centenaire de le lʼarmistice du 11 Novembre 1918, nous nous bornerons à rappeler ce que lʼAction Française – et Jacques Bainville en premier lieu – pensait dudit armistice qui mettait fin à quatre ans de combats, dont lʼintensité fut sans précédent, et qui déboucha sur un certain nombre de traités de paix dont le plus important parmi eux fut le « diktat » de Versailles (photo).

Maintenant il est question dʼétudier les conséquences géopolitiques de la Grande Guerre. Pour clore cette série dʼarticles publiée à lʼoccasion du centenaire de le lʼarmistice du 11 Novembre 1918, nous nous bornerons à rappeler ce que lʼAction Française – et Jacques Bainville en premier lieu – pensait dudit armistice qui mettait fin à quatre ans de combats, dont lʼintensité fut sans précédent, et qui déboucha sur un certain nombre de traités de paix dont le plus important parmi eux fut le « diktat » de Versailles (photo).  « Le 27 janvier, jour de la fête de Guillaume II (photo), tandis que nos soldats entendaient des chants et des hymnes monter des tranchées allemandes, plus de 200 000 ouvriers faisaient grève à Berlin. Le même jour, une élection partielle pour le Reichstag, à Bautzen, mettait aux prises un socialiste et une conservateur annexionniste. Le socialiste lʼemportait et sʼemparait dʼun siège de la droite, mais à quelques centaines de voix seulement sur près de vingt mille électeurs. La motion de paix du 19 juillet a eu pour elle, à Bautzen, la majorité. Mais le programme des annexions a encore recueilli un nombre de suffrages important.

« Le 27 janvier, jour de la fête de Guillaume II (photo), tandis que nos soldats entendaient des chants et des hymnes monter des tranchées allemandes, plus de 200 000 ouvriers faisaient grève à Berlin. Le même jour, une élection partielle pour le Reichstag, à Bautzen, mettait aux prises un socialiste et une conservateur annexionniste. Le socialiste lʼemportait et sʼemparait dʼun siège de la droite, mais à quelques centaines de voix seulement sur près de vingt mille électeurs. La motion de paix du 19 juillet a eu pour elle, à Bautzen, la majorité. Mais le programme des annexions a encore recueilli un nombre de suffrages important.

Le 17 novembre 1911 a lieu la première réunion du Cercle Proudhon. Ses principaux organisateurs sont Henri Lagrange, Georges Valois et Gilbert Maire. Un proche de Georges Sorel, connu pour sa définition du « mythe », qui encore aujourdʼhui fait autorité dans les sciences sociales, et qui est considéré comme le « frère ennemi » de Jean Jaurès, est la prise de guerre la plus importante des tenants du nationalisme intégral : Édouard Berth (photo), ancien socialiste devenu disciple, outre Sorel, de Charles Péguy. Berth partageait avec Maurras une aversion pour le parlementarisme dit démocratique, ainsi quʼune grande admiration pour lʼAntiquité.

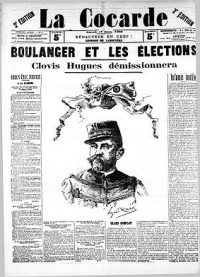

Le 17 novembre 1911 a lieu la première réunion du Cercle Proudhon. Ses principaux organisateurs sont Henri Lagrange, Georges Valois et Gilbert Maire. Un proche de Georges Sorel, connu pour sa définition du « mythe », qui encore aujourdʼhui fait autorité dans les sciences sociales, et qui est considéré comme le « frère ennemi » de Jean Jaurès, est la prise de guerre la plus importante des tenants du nationalisme intégral : Édouard Berth (photo), ancien socialiste devenu disciple, outre Sorel, de Charles Péguy. Berth partageait avec Maurras une aversion pour le parlementarisme dit démocratique, ainsi quʼune grande admiration pour lʼAntiquité.  Rappelons également que lʼautre grande figure du nationalisme avec Maurras, Maurice Barrès (photo), se revendiqua pendant longtemps socialiste. Il « ne craignait jamais dʼinsister sur lʼunion intime des idées nationalistes et socialistes. […] Cʼest lui qui, le premier, fit voisiner nationalisme et socialisme sous forme imprimée, dans la Cocarde, quʼil publia de septembre 1894 à mars 1895. Dans les pages de celle-ci, on trouvait associés des compagnons aussi peu faits pour sʼentendre que René Boylesve, Charles Maurras, Frédéric Amouretti, Camille Mauclair et des syndicalistes extrémistes, tels que Augustin Hamon et Fernand Pelloutier. »

Rappelons également que lʼautre grande figure du nationalisme avec Maurras, Maurice Barrès (photo), se revendiqua pendant longtemps socialiste. Il « ne craignait jamais dʼinsister sur lʼunion intime des idées nationalistes et socialistes. […] Cʼest lui qui, le premier, fit voisiner nationalisme et socialisme sous forme imprimée, dans la Cocarde, quʼil publia de septembre 1894 à mars 1895. Dans les pages de celle-ci, on trouvait associés des compagnons aussi peu faits pour sʼentendre que René Boylesve, Charles Maurras, Frédéric Amouretti, Camille Mauclair et des syndicalistes extrémistes, tels que Augustin Hamon et Fernand Pelloutier. » Proudhon. Il est à ce sujet important de prendre en considération ce quʼécrivait Maurras au point de départ de la guerre dans LʼAction Française du 2 août 1914, dont le titre en une était « La France sous les armes », en réaction à lʼassassinat de Jean Jaurès :

Proudhon. Il est à ce sujet important de prendre en considération ce quʼécrivait Maurras au point de départ de la guerre dans LʼAction Française du 2 août 1914, dont le titre en une était « La France sous les armes », en réaction à lʼassassinat de Jean Jaurès :

Le second est plus ancien. Il sʼagit du film Les enfants du marais de Jean Becker (1999), qui commence au moment de la démobilisation, et dépeint les différentes strates de la société française de lʼentre-deux-guerres. À la dérobée, le spectateur apprend au détour dʼune conversation entre gens de bonne compagnie, à lʼintérieur du salon richement décoré dʼun capitaine dʼindustrie, que lʼélite capitaliste nʼen a pas eu assez avec la boucherie de 14-18. Craignant, à la manière dʼun Ortega y Gasset, lʼirruption dʼune révolte des masses, le bon bourgeois lâche : « Il nous faudrait une bonne guerre ».

Le second est plus ancien. Il sʼagit du film Les enfants du marais de Jean Becker (1999), qui commence au moment de la démobilisation, et dépeint les différentes strates de la société française de lʼentre-deux-guerres. À la dérobée, le spectateur apprend au détour dʼune conversation entre gens de bonne compagnie, à lʼintérieur du salon richement décoré dʼun capitaine dʼindustrie, que lʼélite capitaliste nʼen a pas eu assez avec la boucherie de 14-18. Craignant, à la manière dʼun Ortega y Gasset, lʼirruption dʼune révolte des masses, le bon bourgeois lâche : « Il nous faudrait une bonne guerre ».  De surcroît, à lʼoccasion dʼune visite, le 23 juin 1916, de lʼempereur Guillaume II (photo) à lʼabbaye de Maredret, en Belgique, celui-ci pose cette question à lʼabbesse son hôte, Mère Cécile de Hemptinne : « Savez-vous une des grandes causes de la guerre ? » Elle lui répond par la négative. Et le kaiser Hohenzollern de lui répartir : « Les franc-maçons ».

De surcroît, à lʼoccasion dʼune visite, le 23 juin 1916, de lʼempereur Guillaume II (photo) à lʼabbaye de Maredret, en Belgique, celui-ci pose cette question à lʼabbesse son hôte, Mère Cécile de Hemptinne : « Savez-vous une des grandes causes de la guerre ? » Elle lui répond par la négative. Et le kaiser Hohenzollern de lui répartir : « Les franc-maçons ».