On sait l'importance d'Emmanuel Sieyès (1748-1836) sur l'œuvre politique de la Révolution et la genèse de l’État jacobin.

Une carrière déconcertante

Abbé sans vocation, il semblait appeler à jouer les premiers rôles sous la Révolution après l'étourdissant succès de sa brochure Qu'est-ce que le Tiers Etat ? parue en janvier 1789, qui lui valut d'être élu député aux Etats généraux, cette année même. Mais, s'il poussa les représentants du Tiers à se proclamer « Assemblée nationale » (juin -1789), il fut ensuite dépassé par les événements et, malgré les sollicitations empressées de Mirabeau, il passa au second plan, ne jouant qu'un rôle mineur dans l'élaboration de la constitution de 1791. Inexistant sous la Convention montagnarde, il fut consulté après Thermidor, mais ses avis ne furent pas écoutés et la constitution de 1795 (celle du Directoire) fut fort éloignée de ses idées.

Malgré tout directeur (1799), il s'accrocha à Bonaparte en qui il vit l'homme fort qui imposerait ses idées. Et, de fait, acteur majeur du coup d'Etat du 18 Brumaire, il fut le principal concepteur de la constitution du Consulat, régime dont il n'avait pas prévu que Bonaparte le transformerait en monarchie impériale en 1804. Ecarté du pouvoir mais rente, anobli et couvert d'honneurs par Napoléon(1) (dont il signa l'acte de déchéance en 1814), exilé comme régicide sous la Restauration, Sieyès mourut à Paris en 1836.

Une théorie fondée sur un mépris total du réel

Ses contemporains le perçurent comme une intelligence supérieure qui possédait à peu près seule la science du gouvernement de la Cité.

De fait, Sieyès a construit une théorie de la politique sur les bases de la seule raison, plus exactement de sa seule raison puisqu'il la tira exclusivement de sa réflexion personnelle, sans égard à l'œuvre des penseurs qui s'étaient illustrés avant lui en ce domaine, ni aux enseignements du passé, ni aux contraintes du présent. Habité par une très haute idée de lui-même, il prétendait révéler au monde les lois de l'« art social », suivant son expression, et déclarait, sous le Directoire : « La politique est une science que je crois avoir achevée », « découverte aussi importante intellectuellement que celles de Descartes et de Newton ».

Cette prétention d'avoir créé seul une science "achevée" sans référence au réel et à d'autres "savants" prête à sourire. Un savant n'est jamais le seul fondateur et maître de sa science, et il ne l'achève jamais. Sieyès ne peut être considéré comme un savant, d'autant plus que la politique n'est pas une activité scientifique et que la scientificité des « sciences politiques » est bien discutable.

Selon Sieyès, l'art social « n'est pas la science de ce qui est, mais de ce qui doit être ». Il ne s'agit pas d'expliquer les institutions, mais de les concevoir et de les créer, et ce dans le but « d'assurer et d'augmenter le bonheur des nations », finalité de la politique, distincte de celle de la philosophie morale, qui, elle, vise le bonheur des individus.

De ce point de vue, la connaissance des hommes et les enseignements de l'histoire ne sont d'aucune utilité à l'homme politique soucieux de donner la meilleure constitution possible à la Cité. Au contraire, ils seraient plutôt pernicieux. La connaissance des hommes ne sert qu'à la pratique de « l'intrigue sociale », de la politique manœuvrière pratiquée par un maître n'ayant en vue que son accès ou son maintien au pouvoir ; elle exploite les vices des gens et les carences des institutions au lieu de chercher à les corriger. Quant aux « prétendues vérités historiques », elles inhibent toute volonté d'édification d'un ordre politique nouveau en persuadant les hommes de l'inanité d'une telle entreprise. La science de la politique doit se fonder sur la connaissance non des hommes, mais de l'Homme, l'Homme, universel, abstrait de tout contexte historique, géographique et culturel, l'Homme de Socrate, de Descartes et des "Lumières". Et c'est sur cette seule base qu'elle doit déployer le plan de son architecture institutionnelle, en vue de la recherche du vrai, du beau et du bien. Sieyès bâtit la cité idéale à la manière de Descartes, en faisant table rase du passé et de toutes les connaissances acquises par l'expérience. En cela, il est le parfait contraire d'Edmund Burke. Plus qu'un homme politique, il est un théoricien, et un intellectuel de son temps, celui des héritiers de Descartes et de l'Encyclopédie, celui des idéologues (Destutt de Tracy, Cabanis). Il a confondu la théorie et la science, et la science et la politique, et cela explique son échec (certes relatif) en tant qu'homme politique. Conformément à ses idées, il n'a tenu compte ni du poids du legs de l'Ancien Régime, qui se faisait sentir, ni de l'infinie diversité et imperfectibilité des hommes, fondamentalement différents de cet Homme abstrait auquel il prétendait les ramener. À chaque fois qu'il a dû se colleter aux hommes, il s'est dérobé, les jugeant indignes de son chef-d'œuvre théorique d'art social, et, pour finir, il a été dupé par le plus habile d'entre eux. D'aucuns ont flétri sa prétendue pusillanimité(2). C'est inexact : il n'a pas pâti de son manque de courage, mais de son incapacité à concilier la théorie avec les contraintes bassement matérielles et frustrantes du réel, à accepter de composer, lui l'oracle politique, avec des hommes réels qu'il jugeait vils parce qu'ils n'incarnaient pas l'Homme de sa Cité de rêve.

Et c'est pourquoi ce personnage singulier eut l'honneur d'ouvrir puis de clore une Révolution qui le relégua dans les coulisses durant son déroulement. C'est pourquoi également, il mérite bien de se voir reconnu comme l'idéologue de la Révolution, voire de toute la France contemporaine, du point de vue politique, cela s'entend.

Primat de la nation sur l’individu

Toute la pensée politique de Sieyès repose sur une conception purement abstraite de la nation. La nation est pour Sieyès un corps social préexistant à toute constitution et jouissant de la souveraineté, soit de la maîtrise libre et pleine de son destin. Cela dit, elle est composée d'individus eux aussi libres et maîtres de leur destin. On peut affirmer qu'ici la contradiction n'est qu'apparente dans la mesure où, selon notre penseur, la nation diffère des individus qui la forment à la manière dont un corps composé diffère des corps simples qui le constituent et qui, en lui, perdent leur spécificité, et qu'elle acquiert ainsi une essence propre et une autonomie morale et juridique.

Une conception restrictive du politique

Sur cette distinction, Sieyès fonde le régime représentatif qu'il conçoit comme oligarchique et non démocratique. Les électeurs désignent des représentants, qui, une fois élus, se substituent à eux comme incarnation exclusive de la nation, et forment une assemblée législative et un gouvernement indépendants de tout contrôle des citoyens. L'élection est ici une sélection et non une délégation. Et ces députés se distinguent sur deux points des représentants de la nation aux États généraux : tout d'abord, ils ne sont pas les délégués d'un ordre, mais ceux de la nation (dans un cadre géographique ou administratif restreint), et, en conséquence, leur mandat n'est pas particulier, lié à la défense d'intérêts de corps, mais général, se rapportant à tous les aspects de la vie publique. Sieyès distingue absolument le domaine public, celui des intérêts communs des citoyens, qui est l'affaire de la nation et de ses représentants, et la sphère "privée", celle des intérêts particuliers de ces mêmes citoyens. Il ne s'agit pas seulement de la « vie privée », au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais de tout ce qui distingue les citoyens les uns des autres : le métier, la position sociale et le niveau de revenus. En ces aspects de la vie des citoyens, le pouvoir politique n'a pas à intervenir. Sieyès crée ainsi le champ du politique, distinct du social et de l'économique, et le type de Y homme politique, adonné à l'administration et à la gestion des intérêts communs de la nation, indépendamment de ses origines familiales et professionnelles.

Ainsi, la nation selon Sieyès est une abstraction référant à des hommes abstraits de toute vie sociale réelle et conduite par des hommes tout aussi abstraits. Et cette nation abstraite est diamétralement opposée à la nation concrète - réelle, en fait - composée d'hommes et de femmes de chair et de sang insérés dans un tissu social et professionnel (ainsi que spirituel) dense et déterminant.

L’origine des vices de nos institutions actuelles

Ce faisant, il ouvre la boîte de Pandore de toutes les contestations, souvent légitimes qui gangrèneront la vie politique contemporaine.

À partir du moment où la nation est souveraine, comment admettre que ses représentants, même élus par elle et en son sein, l'en dessaisissent ? D'autre part, si la distinction entre la nation, concept pur qui désigne l'ensemble des citoyens, et ces derniers considérés individuellement, semble pertinente, elle n'en recèle pas moins une tension entre la première et les seconds, qui tourne vite au conflit. Comment des individus libres et égaux en droits, conformément à la Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen (dont Sieyès fut l'un des rédacteurs) pourraient-ils durablement accepter de n'être rien au regard du tout national, lequel, de plus, n'est qu'une abstraction ?

Ensuite, la distinction entre domaine public et sphère privée ne peut emporter durablement l'assentiment. En décidant - et ce sans un examen approfondi de la question - de celer tout ce qui ne relève pas du domaine public (les institutions et la conduite de la politique générale) dans le domaine dit "privé" des différences économiques, sociales et autres, Sieyès ouvre la voie à nombre de revendications qui n'existaient guère sous la monarchie d'Ancien Régime où l'existence des corporations, des assemblées municipales et provinciales et des Etats généraux, permettait aux sujets du Roi de régler les problèmes de leur vie sociale et professionnelle et les intégrait ainsi au domaine politique au lieu de les en dissocier. Au Roi la politique générale de la nation, aux corps et aux assemblées et institutions locales et provinciales la gestion des affaires sociales et professionnelles des sujets. Il existait ainsi une continuité naturelle entre la politique générale et la politique sociale (si on peut l'appeler ainsi). Cette dernière, où le Roi n'intervenait que peu, était laissée à la charge des corps compétents et des pouvoirs locaux, mais n'était pas niée en tant que telle. Et elle l'était d'autant moins que les députés aux assemblées locales et provinciales et aux États généraux recevaient un mandat impératif de leurs électeurs restreignant leur compétence aux intérêts particuliers (régionaux et professionnels). Sieyès, lui, la récuse en tant que domaine public, annonçant le libéralisme du XIXe siècle, et, par contrecoup, justifiant toutes les revendications en faveur d'un État jacobin et socialiste réglant lui-même les problèmes sociaux de la nation, en heu et place des corporations abolies sous la Révolution (par la Constituante avec le concours actif de Sieyès). Sieyès, auquel répugnait le contact (oserait-on dire "charnel" ?) avec ses semblables, ne voulait voir les hommes qu'au travers de l'Homme des philosophes, être de raison et individu anonyme seul face à l’État. Cet ami de l'Homme détestait les hommes avec leurs défauts, leurs intérêts personnels ou catégoriels, leur engagement dans la famille, la classe (ou l’ordre), le métier (et le corps de métier), le travail, et leurs différences et oppositions mutuelles. Et ce bien qu'il eût défini le Tiers État comme l'expression d'une nation "complète" active et laborieuse créant ses richesses par son travail.

Il est d'ailleurs hautement significatif que Sieyès, après avoir identifié le Tiers à la nation et retranché de celle-ci les ordres privilégiés, se prononce pour le suffrage censitaire qui réduit de fait cette nation (concept éminemment politique, rappelons-le) à la seule bourgeoisie en excluant de la participation aux affaires publiques (pourtant constitutive de la citoyenneté) la masse, largement majoritaire, de ceux dont les revenus sont prétendument insuffisants pour y concourir... Ce qui réintègre dans le corps électoral ces privilégiés tenus pourtant par lui comme en dehors de la nation. En fin de compte, Sieyès livre le secret (de Polichinelle, du reste) de la Révolution et des régimes qui l'ont prolongée : le règne d'une bourgeoisie qui étaie sa domination sur une idéologie pseudo-humaniste universaliste et égalitariste. Le résultat de l'action de ce théoricien d'une nation unie a été de diviser la nation comme elle ne le fût jamais, entre les classes sociales, entre les possédants et les autres, entre les partisans d'un État jacobin minimal réduit à ses fonctions régaliennes et ceux d'un Etat jacobin omnipotent intervenant dans tous les aspects de la vie économique et sociale(3), entre les tenants d'un ordre conservateur libéral et ceux d'un socialisme affiché ou rampant.

Le legs de Sieyès

Premier Consul puis empereur, Napoléon conserva pour l'essentiel les institutions conçues par Sieyès, mais les étouffa sous son despotisme. Aujourd'hui, ces institutions subsistent en notre Conseil constitutionnel (équivalent approximatif de la Jurie constitutionnaire de notre homme), notre Conseil d'Etat (qu'il avait doté de plus vastes attributions), notre Assemblée nationale (aux pouvoirs plus étendus que son Corps législatif privé de la faculté de proposer les lois et tenu de se prononcer sur les seuls textes émanant du Conseil d’État), et, bien entendu, notre pouvoir exécutif à dominante présidentielle (bien que Sieyès réservât aux chambres l'élection du chef de l’État)(4).

Sieyès n'a pas composé d'ouvrage didactique. Ce misanthrope froid et solitaire qui rêvait de donner aux hommes le système politique et social idéal répugnait à l'écriture de la même manière qu' il fuyait ses semblables. A vrai dire, ce n'est pas seulement l’écriture qui l'inhibait, mais, plus fondamentalement, la réflexion. Non la réflexion superficielle, faite d'intuitions fulgurantes, mais la réflexion approfondie, sereine, studieuse, nourrie de méditations sur des faits observés et sur les conclusions tirées de ces derniers par les grands penseurs et se déroulant suivant le long cheminement intellectuel tissé de raisonnements complexes et de longue haleine. De cela, Sieyès était incapable, et c'est pourquoi il ne fut pas l'équivalent d'un Bodin, d'un Locke, d'un Montesquieu, d'un Rousseau, ou d'un Kant. Et cela explique que son œuvre écrite se résume à quelques brochures(5) , lettres et textes de discours.

Non seulement, il n'écrivit guère, mais il ne lut presque rien ni personne et, nous l'avons dit, tira sa théorie de sa seule pensée. Cela aussi le rend typique de ce travers bien français (perversion de notre esprit classique par les "Lumières", les sociétés de pensée et les clubs) qui consiste à bâtir des monuments d'abstraction sur du vide. A lui seul, cet homme révèle toute la vacuité des fondements intellectuels et moraux de la Révolution et des institutions françaises contemporaines.

Paul-André Delorme Rivarol du 16 juin 2016

1) Il fut élu à l'Académie des Sciences morales et politiques (qu'il avait grandement contribué a créer et qui semblait faite pour lui) (1795), à l'Académie française (1804), et reçut de Napoléon le titre de comte d'Empire (1808).

2) Rappelons le jugement insultant émis sur lui par Mallet du Pan ;« Le plus lâche des mortels » et l'appréciation, moins crue, de Talleyrand . « Le seul sentiment qui exerce une influence sur Sieyès, c'est la peur ».

3) Sous la IIIe République, durant la période 1879-1902, cette opposition entre jacobins conservateurs libéraux et jacobins partisans d'une omniprésence de l’État, fut illustrée par celle qui mettait aux prises les opportunistes, Jules Ferry en tête, et les radicaux autour de Clemenceau et Camille Pelletan.

4) Des assemblées imaginées par Sieyès, seul le Tribunal (inspiré de la république romaine antique), conçu pour faire connaître au plus haut niveau les doléances du pays, n'a pas d'équivalent dans nos institutions actuelles.

5) Essai sur les privilèges (1788), Qu'est-ce que le Tiers État (1789). Ces deux textes furent réunis en un livre unique publié par les PUF en 1982, avec une préface de Jean Tulard.

Cet ouvrage tente de dégager les lignes de force du pouvoir ducal de la Bretagne, du Xe au XVIe siècle.

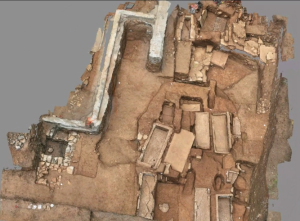

Cet ouvrage tente de dégager les lignes de force du pouvoir ducal de la Bretagne, du Xe au XVIe siècle. "Une église paléochrétienne datant du Ve siècle a été découverte par une équipe de l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) lors de fouilles menées sur le terrain d'un particulier qui habite dans le quartier des Amoureux. 130 tombes dont les datations s'échelonnent entre la fin de l'Antiquité et le haut Moyen-Age ont également été trouvées lors d'une campagne débutée le 30 décembre dernier et achevée le 22 avril dernier.

"Une église paléochrétienne datant du Ve siècle a été découverte par une équipe de l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) lors de fouilles menées sur le terrain d'un particulier qui habite dans le quartier des Amoureux. 130 tombes dont les datations s'échelonnent entre la fin de l'Antiquité et le haut Moyen-Age ont également été trouvées lors d'une campagne débutée le 30 décembre dernier et achevée le 22 avril dernier. Ce livre interroge. Qui était Salan ? Rarement une personnalité a suscité autant de questions et de jugements abrupts et contradictoires. Sa réserve naturelle, son passage dans les services de renseignement, son manque d’aisance en public, ont pu y contribuer.

Ce livre interroge. Qui était Salan ? Rarement une personnalité a suscité autant de questions et de jugements abrupts et contradictoires. Sa réserve naturelle, son passage dans les services de renseignement, son manque d’aisance en public, ont pu y contribuer. Entretien avec le Dr Bernard Plouvier, auteur de La fin d’un monde. L’An 1914 : la guerre dont tout le monde voulait aux éditions Dualpha. (Propos recueillis par Fabrice Dutilleul)

Entretien avec le Dr Bernard Plouvier, auteur de La fin d’un monde. L’An 1914 : la guerre dont tout le monde voulait aux éditions Dualpha. (Propos recueillis par Fabrice Dutilleul) L’africaniste

L’africaniste  Francis BERGERON : Adolescent, j’ai milité dans quelques groupuscules anticommunistes, à une époque où le philocommunisme était la chose la mieux partagée du monde, alors même qu’au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Mozambique, en Angola, en Afghanistan, la poussée bolchevique semblait irrésistible. Cela m’a conduit ensuite à des engagements plus « musclés, avec à la clé les geôles soviétiques, et la guerre au Liban. Mais c’était il y a longtemps… Aujourd’hui j’écris des livres. Et sur le plan professionnel je participe à la direction d’un groupe international.

Francis BERGERON : Adolescent, j’ai milité dans quelques groupuscules anticommunistes, à une époque où le philocommunisme était la chose la mieux partagée du monde, alors même qu’au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Mozambique, en Angola, en Afghanistan, la poussée bolchevique semblait irrésistible. Cela m’a conduit ensuite à des engagements plus « musclés, avec à la clé les geôles soviétiques, et la guerre au Liban. Mais c’était il y a longtemps… Aujourd’hui j’écris des livres. Et sur le plan professionnel je participe à la direction d’un groupe international. Celui qui s’intéresse aux changements de notre monde, qui nous affectent tous, doit s’intéresser à la politique.

Celui qui s’intéresse aux changements de notre monde, qui nous affectent tous, doit s’intéresser à la politique.