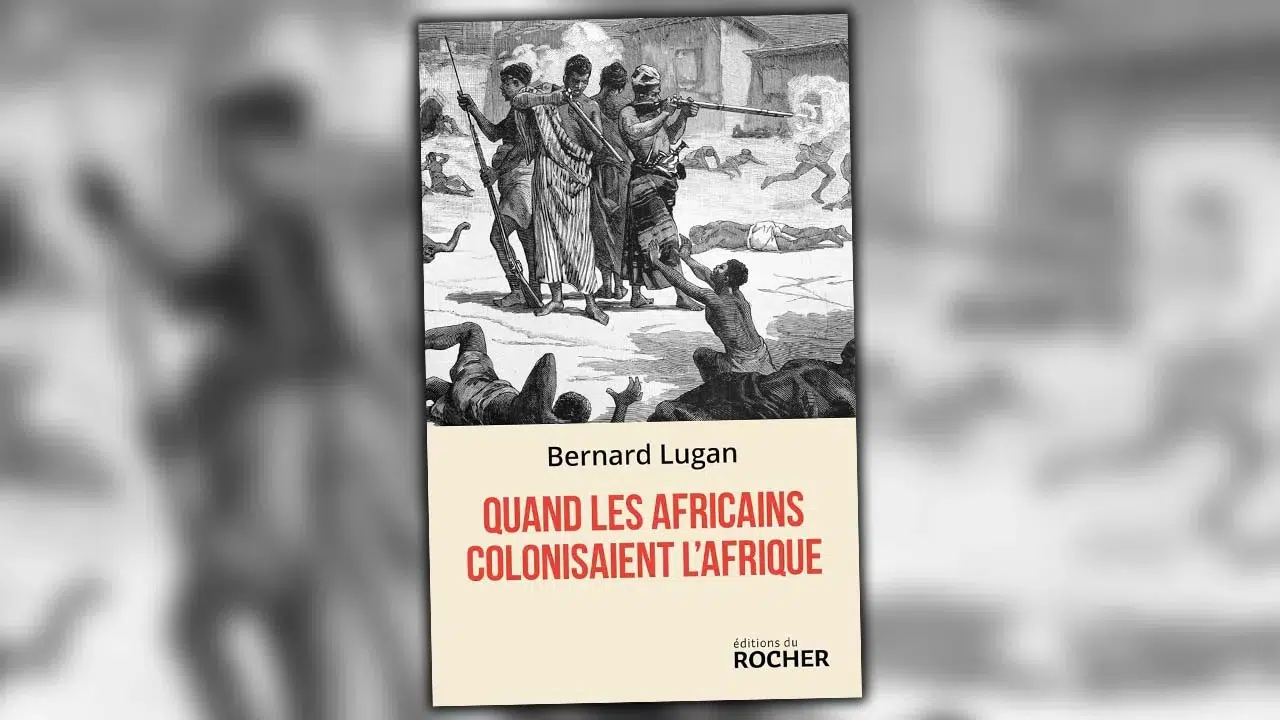

Bernard Lugan dirige la revue numérique L’Afrique réelle et est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages de référence consacrés à l’histoire et aux réalités africaines. Son dernier livre, Quand les Africains colonisaient l’Afrique (Éditions du Rocher, 236 pages, 19,90 euros), traite de façon magistrale un fait historique trop souvent méconnu qu’il convient de rappeler à tous ceux qui alimentent la culpabilisation de « l’homme blanc ».

Johan Hardoy

Une colonisation européenne récente

« À l’exception du comptoir du Cap (XVIIe siècle), et de l’Algérie (à partir de 1830), la colonisation du continent africain par sept nations européennes (France, Grande-Bretagne, Portugal, Belgique, Espagne, Italie et Allemagne), ne se fit qu’à partir de la dernière décennie du XIXe siècle. » Les divers établissements danois, hollandais, hanséatiques et autres du siècle précédent n’étaient que des comptoirs commerciaux.

« Au sud du Sahara, la réalité — totalement occultée aujourd’hui par la chape de plomb de “l’historiquement correct” — est que la colonisation européenne libéra les populations africaines alors colonisées par d’autres Africains. Pour les peuples dominés, l’arrivée des Européens ne fut donc pas ressentie comme une conquête, mais tout au contraire comme une libération. Une libération des raids esclavagistes, de la mise en servitude, des diverses formes d’oppression et de massacres. »

Le mouvement de décolonisation débuta quant à lui dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale avant de s’achever dans les années 1960.

Des colonisations interafricaines depuis le fond des âges

Les colonisations internes à l’Afrique eurent deux grandes caractéristiques fondamentalement différentes de la parenthèse coloniale européenne :

1/ Elles furent anciennes car elles débutèrent avec le Néolithique ;

2/ Elles aboutirent à de multiples « grands remplacements », les primo-occupants africains étant soit éliminés, assujettis, réduits en esclavage ou chassés par ceux des Africains qui s’emparaient de leurs terres.

« Partout, les peuples les plus forts colonisaient, soumettaient ou détruisaient les plus faibles. »

« De l’actuel État du Sénégal jusqu’au sud du golfe de Guinée, tout l’ouest africain a, et cela depuis plus d’un millénaire, connu de multiples épisodes de colonisation suivis de grands remplacements de populations. »

Le grand remplacement des Sahariens noirs

Pendant une période qui s’étend d’environ 5 000/4 500 av. J.-C. à environ 2 500 av. J.-C., les protos-Berbères colonisèrent progressivement le Sahara central qui était peuplé par les ancêtres des Peul [l’auteur n’ajoute pas de « s » au pluriel].

Cette confrontation tourna à l’avantage des premiers durant les cinq siècles suivants. En se repliant, les seconds entamèrent à leur tour « leur essaimage colonial vers le Sahel ».

La colonisation du Sahel par les Peul

« Siècle après siècle, les pasteurs peul, dont les ancêtres avaient vécu dans le Sahara, suivaient le recul des pâturages provoqué par les changements climatiques. »

Après avoir commencé par se soumettre pour se faire accepter par les sédentaires, ils finirent par s’imposer en maîtres à des populations qui les avaient initialement méprisés.

De nos jours, les Dogon considèrent les Peul comme les descendants de ceux qui leur ont pris leurs terres et qui ont vendu leurs ancêtres sur les marchés aux esclaves, tout en les accusant de soutenir les jihadistes.

Au Nigéria, l’expansion coloniale des Peul, interrompue par la colonisation européenne, a repris : « Nous sommes clairement en présence de la résurgence d’un phénomène colonial africain séculaire mis entre parenthèses par la brève colonisation britannique. La question religieuse est, quant à elle, une donnée récente et aggravante, mais en aucun cas le déclencheur de ce phénomène de longue durée. »

La colonisation des Berbères par les Arabes

« Les Berbères ou Imazighen (Amazigh au pluriel) constituent le fonds ancien de la population d’une vaste partie de l’Afrique, depuis le delta du Nil jusqu’à l’Atlantique — îles Canaries comprises —, et de la Méditerranée jusqu’au Sahel. »

Les héritiers doctrinaux des conquérants arabes du VIIe siècle considèrent que l’islamisation aurait marqué la fin de l’histoire des Berbères en les inscrivant dans l’aire culturelle de l’arabité.

Les bantuphones à la conquête de l’Afrique

En Afrique sud-saharienne, durant le premier millénaire avant notre ère, un vaste mouvement de colonisation est parti de la région des hauts plateaux des actuels Nigeria-Cameroun pour se répandre vers toute l’Afrique à l’ouest et à l’est de la cuvette du Congo, dans des régions qui n’étaient pas vides d’habitants.

« Le mode de colonisation ne prit pas la forme d’une déferlante car il fut lent, progressif, par vagues majeures ou mineures successives et probablement par petits groupes, à partir du foyer d’origine et à partir des divers centres d’expansion secondaires. »

Aujourd’hui, la quasi-totalité des populations de l’Afrique centrale parlent des langues bantoues.

En Afrique australe, les vastes espaces occupés par les KhoïSan (Khoï et San) ont été colonisés par les Nguni et les Sotho, avant l’arrivée des colons hollandais au cap de Bonne-Espérance. « Les Khoï ont disparu en tant que peuple. Quant aux San, en voie de disparition, ils ne vivent plus que dans quelques régions reculées de Namibie, du Botswana et d’Angola. »

D’anciens esclaves devenus colonisateurs

Des esclaves noirs américains affranchis colonisèrent également le Libéria et la Sierra Leone : « Jusque dans les années 1980, le Libéria fut une véritable société d’apartheid profondément inégalitaire dans laquelle une minorité composée de 2,5 % de la population, les descendants d’esclaves affranchis, les Américano-Libériens, détenaient tous les pouvoirs et pratiquaient le travail forcé sur les plantations de caoutchouc. »

***

La colonisation européenne a mis fin aux multiples colonisations interafricaines, en favorisant les « vaincus de la longue durée continentale » dont certains se sont engagés dans les armées des colonisateurs pour se venger de leurs anciens oppresseurs.

De fait, les équilibres séculaires africains s’en sont trouvés bouleversés, d’autant que les frontières tracées par les Européens ont perturbé l’équilibre interne des grandes zones d’élevage tout en séparant artificiellement des peuples.

Après les indépendances, l’Afrique a renoué avec sa « longue histoire » mise entre parenthèses durant la période coloniale européenne.

À l’intérieur de frontières qui interdisent toute expansion territoriale, les différents peuples réactualisent les vieux contentieux entre « prédateurs » et « victimes », ce qui devrait les amener tôt ou tard, selon Bernard Lugan, à remettre en question ces lignes de partage artificielles.

Johan Hardoy 27/02/2026

https://www.polemia.com/quand-des-africains-colonisaient-dautres-africains/